不同茶樹品種(品系)綠茶與紅茶咖啡堿含量的比較分析

龔 雪,周順珍,陳 娟,楊 春,郭 燕,陳正武*

(1. 貴州省農業科學院 茶葉研究所,貴州 貴陽 550006;2. 貴陽市農業技術推廣站,貴州 貴陽 550081)

咖啡堿是一種黃嘌呤生物堿化合物,是茶湯滋味呈苦味的主要因素之一[1-2]。在一定的范圍內,茶葉中咖啡堿含量越多茶葉的品質越好,但是超過一定限度的含量則與品質成負相關[3]。人體攝入過量咖啡堿有可能引起不良反應,尤其是對某些咖啡堿敏感型人群,如心臟或者神經功能不全者,即便只攝入10 mg也會出現不適癥狀[4]。茶葉作為一種有“提神”功能的植物性飲料,其功效來源也是咖啡堿,這也是消費者間“喝茶會導致失眠”等說法的主要來源之一。茶鮮葉中的咖啡堿含量大概在2%~4%。一款成品茶咖啡堿的含量與茶樹品種、種植環境、原料老嫩程度、采摘季節、加工工藝等有關系。不同茶樹品種間咖啡堿含量差異較大,同一品種不同季節之間差異也較大;一般來說,嫩葉>老葉;春茶>夏、秋茶;遮光茶園>露天茶園;大葉種>中小葉種[5]。綠茶和紅茶是國內和國際市場上銷量最大,受眾最廣的茶類。本文采用7個茶樹品種(品系)相同標準鮮葉為原料分別制作蒸青綠茶、烘青綠茶和工夫紅茶,運用高效液相色譜法分別檢測并分析其咖啡堿含量的差異性。

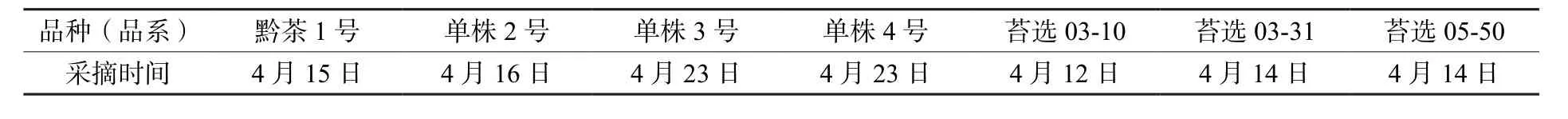

表1 鮮葉采摘時間Table 1 Plucking time of fresh leaves

1 材料與方法

1.1 材料

試驗材料為黔茶1號、苔選03-10等2個茶樹品種和單株2號、單株3號、單株4號、苔選03-31、苔選05-50等5個茶樹品系。春季分別采摘一芽二葉鮮葉原料,分別制作成紅茶、蒸青綠茶和烘青綠茶。鮮葉采摘時間見表1。

1.2 樣品制備

蒸青綠茶:水煮沸后,將鮮葉置于蒸屜內蒸2 min,然后在90℃烘干機內烘干。

烘青綠茶:鮮葉攤放2 cm左右,時間4~6 h;用電炒鍋殺青,投葉量100~250 g左右,溫度150℃~180℃,時間5~6 min;手工揉捻,以芽葉成條索、茶汁稍出黏附葉表為度;微型烘干機120℃初烘,時間10~15 min;初烘后攤涼30~40 min復烘;復烘溫度70℃~75℃,烘至茶葉含水量6%以下;冷至常溫后包裝,入專用設備儲藏。

紅茶:鮮葉均勻攤放在簸箕上,攤葉量0.5 kg/m2,室內溫度20℃~25℃,相對濕度70 %左右,期間翻葉2~3次,時間約6~12 h;鮮葉萎凋適度后手工在篾墊上旋轉揉捻,以芽葉成條、茶汁外溢黏附葉表為度;發酵室內發酵,室溫24℃~26℃,相對濕度≥95%,時間3~5 h,以出現花果香味、葉色黃紅為度;微型烘干機初烘,溫度120℃,時間10~15 min;初烘后攤涼30~40 min;復烘,溫度70℃~75℃,烘至茶葉含水量5%~6%;攤涼至常溫后包裝,入專用設備儲藏。

1.3 主要儀器與試劑

高效液相色譜儀(Agilent1260)、電子天平(賽多利斯科學儀器北京有限公司BSA224SCW 型)、恒溫水浴鍋(北京長源實驗設備HH·SY21-Ni8型)、抽濾裝置(浙江黃巖黎明實業公司2XZ-0.5型)、超純水制備器(石家莊泰斯特儀器設備有限公司TST-RO-20)。咖啡因溶液標準物質(GBE(E)100174)購于國家標準物質網(北京世紀奧科生物技術有限公司)。甲醇(色譜純,天津市科密歐化學試劑有限公司)、氧化鎂、實驗用水為純凈水。

1.4 試驗方法

茶葉中干物質含量按GB/T 8310—2013測定,咖啡堿含量按GB/T 8312—2013第一法 高效液相法測定。

2 結果與分析

2.1 7個品種(品系)綠茶咖啡堿含量比較

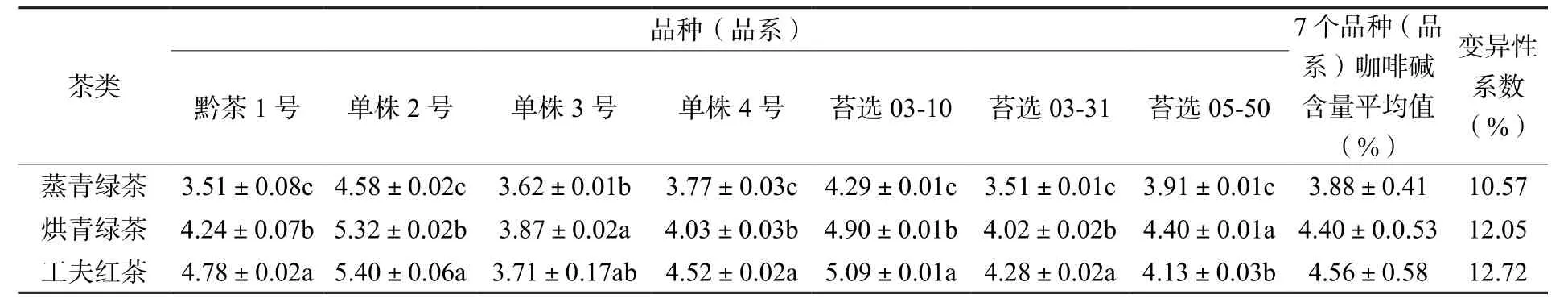

表2結果表明,7個茶樹品種(品系)分別制作成蒸青綠茶和烘青綠茶,品種間咖啡堿含量差異較大。其中,蒸青綠茶咖啡堿含量最高的為單株2號,達4.58%;黔茶1號和苔選03-31含量最低,均為3.51%。各品種(品系)蒸青綠茶咖啡堿含量依次為單株2號>苔選03-10>苔選05-50>單株4號>單株5號>單株3號>黔茶1號=苔選03-31。烘青綠茶中,咖啡堿含量最高的依然是單株2號,達5.32%;含量最低的為單株3號,為3.87%。各品種(品系)烘青綠茶咖啡堿含量單株2號>苔選03-10>苔選05-50>黔茶1號>單株4號>苔選03-31>單株3號。

同一品種(品系)相同原料加工的蒸青綠茶咖啡堿含量明顯低于烘青綠茶,且差異顯著。其中黔茶1號烘青綠茶較蒸青綠茶咖啡堿含量相差最大,烘青綠茶較蒸青綠茶高20.80%;單株3號相差最小,為6.91%。從高到低,分別為黔茶1號>單株2號>苔選03-31>苔選03-10>苔選05-50>單株3號>單株4號。7個品種(品系)制作的蒸青綠茶間變異性系數為10.57%,烘青綠茶間變異性系數為12.05%。

表2 不同品種(品系)綠茶和紅茶間咖啡堿含量 (%)Table 2 Analysis of caffeine content between green ten and black tea and between green tea in different ways of de-enzyming

2.2 7個品種(品系)紅茶咖啡堿含量差異

7個茶樹品種(品系)分別制作成工夫紅茶,不同品種間咖啡堿含量差異較大。含量最高的為單株2號,達5.40%;單株3號含量最低,為3.71%。咖啡堿含量從高到低分別為單株2號>苔選03-10>黔茶1號>單株4號>苔選03-31>苔選05-50>單株3號。7個品種(品系)紅茶間變異性系數為12.72%(表2)。

2.3 7個品種(品系)綠茶和紅茶間咖啡堿差異比較

表2還可看出,7個品種(品系)的紅茶咖啡堿含量均明顯高于蒸青綠茶,且差異性顯著;其中相差最大的是黔茶1號,高達36.18%;最小的為單株3號,為2.49%。兩者相差由高到低分別為黔茶1號>苔選03-31>單株4號>苔選03-10>單株2號>苔選05-50>單株3號。

7個品種(品系)紅茶與烘青綠茶之間咖啡堿含量,黔茶1號、單株2號、單株4號、苔選03-10和苔選03-31表現為紅茶高于烘青綠茶,單株3號和苔選05-50表現為烘青綠茶高于紅茶。兩者咖啡堿含量相差最大的是黔茶1號,紅茶較烘青綠茶高12.97%;最小的是單株2號,為1.50%。單株3號和苔選05-50紅茶分別比烘青綠茶低4.13%和6.14%。

3 討論

咖啡堿是一類化學性質非常穩定的化合物,在成品茶多年的存放過程中幾乎不發生變化。研究表明,當年新產的普洱茶與存放十年后的普洱茶咖啡堿含量幾乎沒有差別[6]。不同茶類咖啡堿含量差別主要是不同加工步驟造成的,一是升華作用,咖啡堿具有熱不穩定性,但茶葉中的咖啡堿在100℃時失去結晶水,開始升華,178℃時可加速升華[7];二是萎凋過程中大分子核酸降解形成了許多腺苷酸和鳥苷酸,是黃苷酸和次黃苷酸的前體物質,為咖啡堿的合成提供了嘌呤環[8];三是黑茶渥堆時霉菌可以增加咖啡堿的含量,其中黑曲霉作用最大,可顯著增加咖啡堿的含量[9-12]。本試驗中,鮮葉采摘后紅茶萎凋時間最長,達6~12 h,烘青綠茶鮮葉攤涼4~6 h,蒸青綠茶鮮葉不做攤涼處理,直接蒸汽殺青。不同的鮮葉攤涼時間可能是造成本次試驗中茶咖啡堿含量紅茶>烘青綠茶>蒸青綠茶的主要原因之一。咖啡堿作為茶葉特征風味成分,具有一定的保健功效。然而,攝入過量的咖啡堿后往往產生不利影響,尤其是對老人、孕婦、兒童、心臟功能不全及神經衰弱患者等敏感人群[13-14]。因此,脫咖啡堿茶和低咖啡堿茶有廣闊的前景。本實驗中蒸青綠茶咖啡堿含量明顯低于烘青綠茶及紅茶,可為低咖啡堿茶的開發和應用提供參考。

[1]易超然,衛中慶.咖啡因的藥理作用和應用[J].醫學研究生學報,2005,18(3):270-272.

[2]蒲曉亞,袁毅君,王廷璞,等.茶葉的主要呈味物質綜述[J].天水師范學院學報,2011,31(2):40-44.

[3]王秀英.福建烏龍茶咖啡堿含量分析及烘焙工藝研究[D].福州:福建農林大學,2009.

[4]James J E.Caffeine and Health [M].London:Aeademic Press,1995.

[5]朱旗.茶學概論[M].北京:中國農業出版社,2013.

[6]馬燕,張東蓮,李家華,等.市售普洱茶與綠茶、紅茶咖啡堿質量分數的測定與比較[J].云南農業大學學報,2013,28(5):745-749.

[7]中華人民共和國藥典(1995版 第二部)[M].北京:化學工業出版社,1995:387.

[8]袁弟順,林麗明,岳文杰,等.自然萎凋白茶的品質形成機理研究[C].2008茶學青年科學家論壇論文集,2008,138-146.[9]黃振興,趙明星,阮文權,等.普洱茶渥堆過程中微生物對其品質形成的影響極其研究進展[J].安徽農業科學,2008,36(28):12496-12498, 12520.

[10]Wang X G,Wan X C,Hu S X,et al.Study on the increase mechanism of the caffeine content during the fermentation of tea ith microorfanisms [J].Food Chemistry,2008,107(3):1086-1091.

[11]白露,邵宛芳,李家華,等.普洱茶后發酵過程中種曲處理對咖啡堿及兒茶素變化的影響[J].江西農業學報,2011,23(7):167-170.

[12]周春紅,譚湖偉,施玲.微生物對普洱茶渥堆過程中特定風味成分變化的影響[J].食品與發酵工業,2009,35(7):36-39.

[13]Hsu C W, Chen C Y, Wang C S, et al. Caffeine and a selective adenosine A2A receptor antagonist induce reward and sensitization behavior associated with increased phosphor- Thr75 - DA R PP - 32 in mice[J].Psychopharmacolo gy,2009,204(2):313-325.

[14]Masdrakis V G, Markianos M, Vaidakis N, et al. Caffeine challenge and breath-holding duration in patients with panic disorder[J].Progress in Neuro- Psychopharmacology &Biological Psychiatry,2009,33(1):41-44.