暗挖隧道與鄰近橋樁距離對橋梁的影響性分析

郅 彬 武李和樂 李金華 秦立科 王 番

(西安科技大學建筑與土木工程學院,710054,西安∥第一作者,副教授)

在城市繁華地區修建地鐵時,如何把對環境的影響程度減少到最低是一個不容忽視的問題。文獻[1]通過選擇合理的三維非線性數值模擬方法,得出了隧道水平中心線與樁基的空間位置直接決定樁基的沉降和側向變形大小。文獻[2]利用FLAC3D模擬計算,得出CRD(交叉中隔墻)法施工對橋樁的影響要小于臺階法。文獻[3]以西安地鐵1號線為研究背景,在分析Peck公式的基礎上給出修正后的地層變形公式,并研究距隧道不同距離處地層變形規律。但已有研究成果中,尚缺乏地鐵隧道與橋樁水平距離的影響研究,隧道與橋樁距離的選擇不僅與地鐵施工時對橋樁的影響大小有關,還能影響對橋梁的預加固工作,有效降低施工成本。

本文以西安地鐵3號線某標段為背景,采用MIDAS/GTS有限元軟件,建立三維模型進行數值模擬,分別模擬得出地鐵隧道與橋樁在不同距離下橋的傾斜變化,依據橋梁監測規范,判斷出隧道與橋的臨界安全距離。

1 工程概況

擬建場地為西安地鐵3號線某標段,地層特性自上而下具體描述如下:①人工填土(素填土)Q4ml:黃褐色為主,粉質黏土占大多數,質量不均勻;層厚0.60~3.60 m。②新黃土(水上)Q3eol:以黃褐色為主,蟲孔及大孔隙發育;黃土濕陷性一般,屬于中高型壓縮性土,層厚0.50~6.40 m。③古土壤Q3el:紅褐色,可塑;土結構為團粒狀,孔隙為針孔狀,具濕陷性,中壓縮性土;層厚2.80~5.10 m。④老黃土Q2eol:該土層顏色主體褐黃色,質量均勻,含鈣質結核;屬中壓縮性土;層厚2.00~6.80 m。

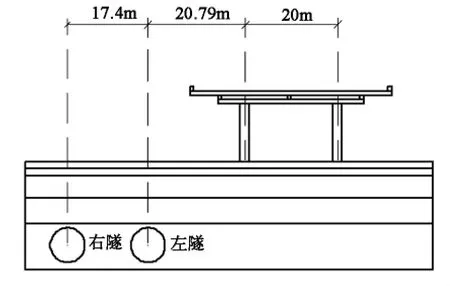

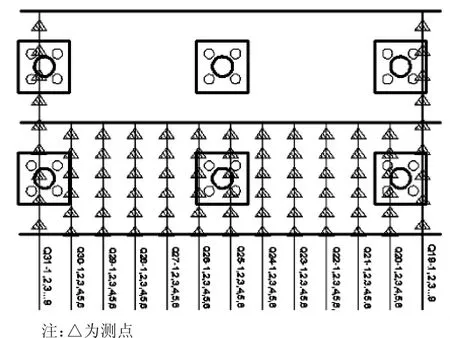

擬建隧道穿越老黃土區,埋深約14.6 m,隧道與橋樁距離為20.79 m,兩隧道之間距離為17.4 m(見圖1)。橋為連續結構高架橋,橋高12.5 m,樁深21.1 m,橋墩縱向間距為31.8 m,橫向間距為20 m,橋寬40 m。

圖1 橋樁與隧道相互位置關系圖

2 數值模擬

2.1 模型建立

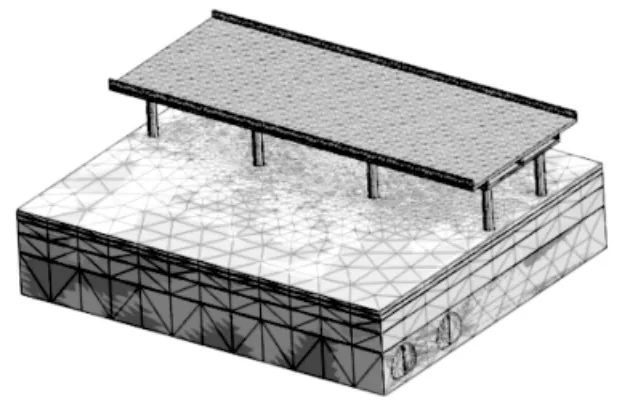

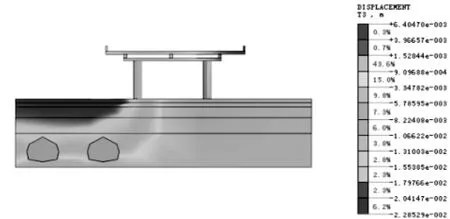

以實際工程為背景,建立三維有限元模型如圖2所示,考慮隧道和橋梁尺寸資料及暗挖隧道施工的影響范圍,確定計算模型尺寸為100 m(長)×88 m(寬)×25 m(高)。建模中,土體與橋體均采用實體單元進行建模,襯砌采用板單元,錨桿采用2D線單元植入式桁架,橋樁采用線單元;土體采用摩爾—庫倫模型,橋體采用彈性模型;計算模型上部為自由面,其余邊界為位移約束邊界,網格劃分圖見圖2。

圖2 三維計算模型網格劃分圖

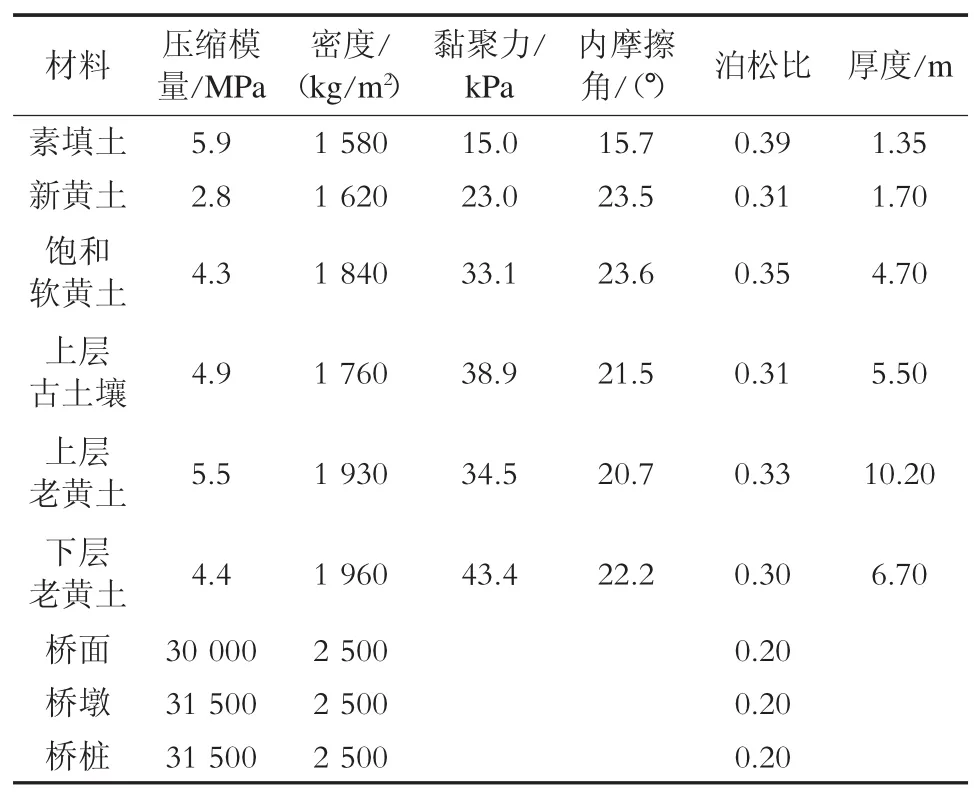

2.2 計算參數及工況

依據工程地質勘察報告,模型中材料的物理力學參數如表1所示。

2.3 模擬結果計算分析與對比

2.3.1 監測方案

橋面布點使用鉆孔埋設,將目標鋼筋插入路面中,保證鋼筋被埋至硬化路面下;然后加蓋保護測點,以防止因車輛碾壓導致點位破壞。具體布點如圖3所示。

2.3.2 橋面監測結果與模擬結果對比分析

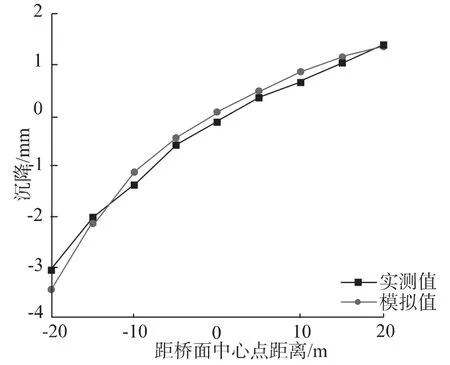

依據橋面監測點Q19監測數據,將地鐵隧道開挖完成后橋面位移變化情況與數值模擬結果匯總如圖4所示。

表1 材料物理力學參數

圖3 橋面監測點位布置圖

圖4 橋面Q19測點沉降對比圖

橋面各實測點位移變化存在一定程度的不規則性。這是由于橋面測點受到了動荷載等外界影響。總體看來,實測值偏小,與模擬值的變化趨勢基本一致。這驗證了該模型的正確性。

2.4 臨界安全距離的模擬結果分析

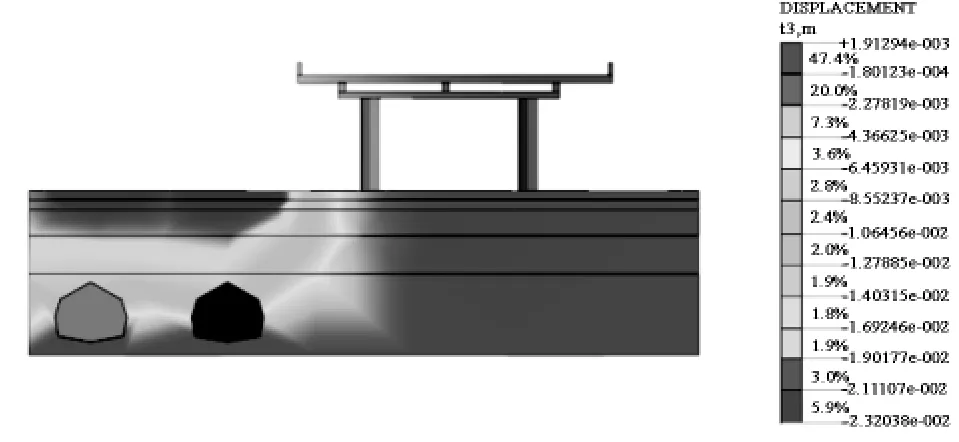

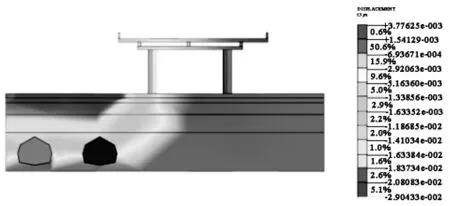

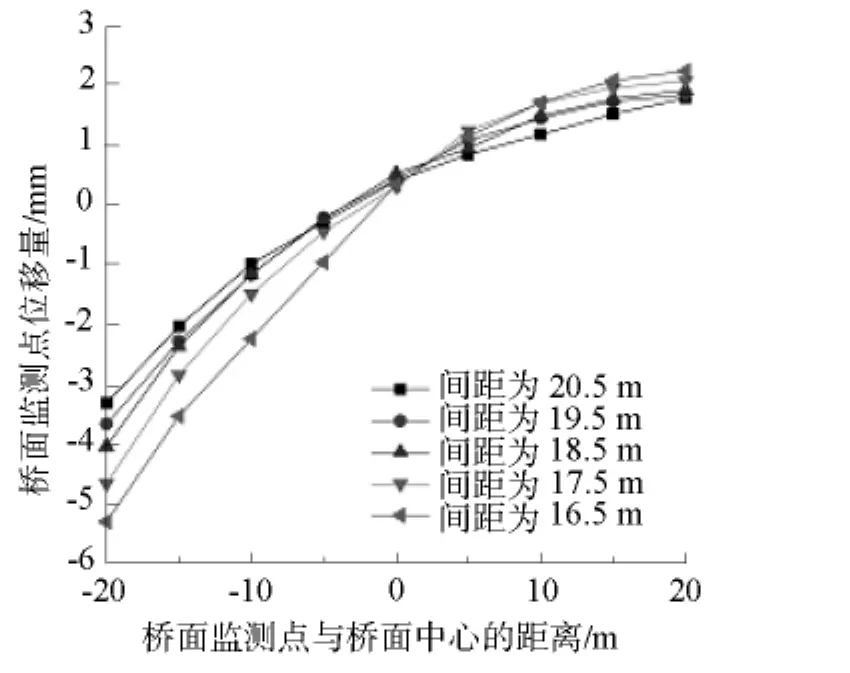

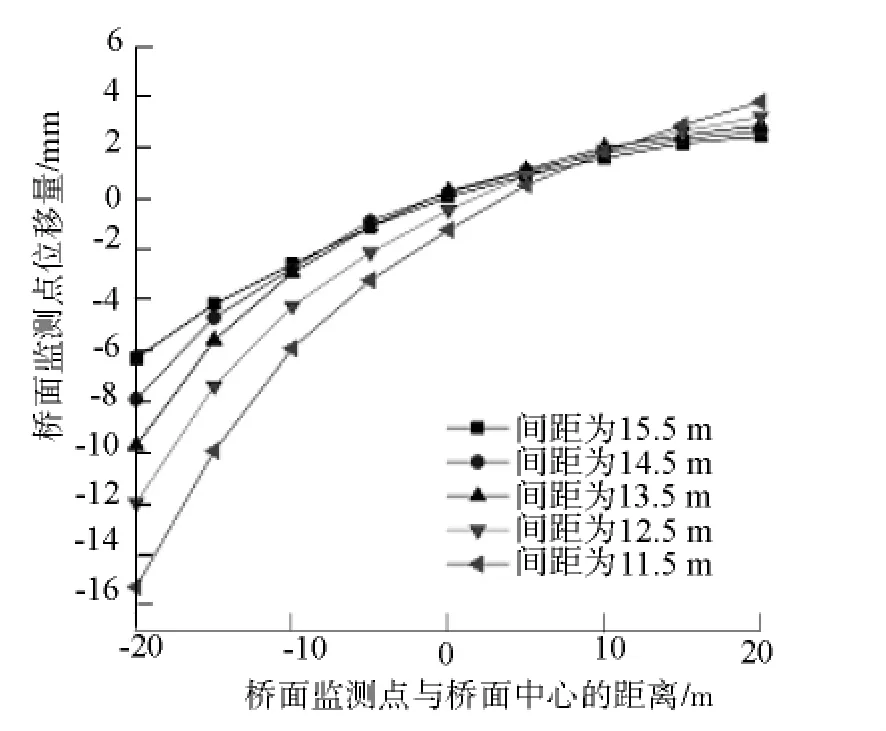

在實際情況中,左隧道與橋樁最近距離為20.5m。現對該模型進行10次模擬分析,每次都不斷將橋向隧道方向移動1 m,得到10個不同的位移圖(橋隧最小距離依次為20.5 m、19.5 m、18.5 m、17.5 m、16.5 m、15.5 m、14.5 m、13.5 m、12.5 m 及 11.5 m)。在橋面上等距布置9個監測點來統計橋面位移。由于篇幅有限,故只對其中4個較有代表性的位移云圖進行分析(見圖5~8)。

圖5 橋樁距左隧道中線20.5 m時的位移云圖

圖7 橋樁距左隧道中線14.5 m時的位移云圖

圖8 橋樁距左隧道中線11.5 m時的位移云圖

隧道開挖對周圍土體產生擾動,導致橋產生位移,整體表現為傾斜。但是由于橋右側沒在沉降影響范圍之內,故出現了較小程度的抬升現象。左隧道與橋樁在不同間距下的橋面位移監測點位移情況如圖9~10所示:

圖9 隧道與橋樁不同間距下的橋面位移變化曲線之一

圖10 隧道與橋樁不同間距下的橋面位移變化曲線之二

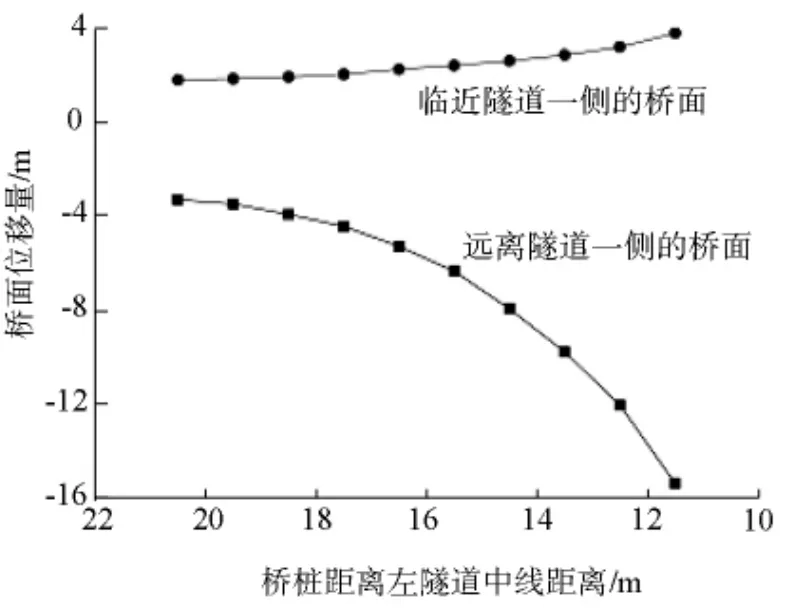

由圖9~10可知,當隧道與橋樁最近距離為20.5 m時,臨近隧道一側的橋面豎向位移為-3.30 mm,另一側橋面的豎向位移為1.35 mm。隨著橋隧距離的不斷縮小,橋兩側的位移變化和變化速率都不斷加劇。當隧道一側橋樁與左隧道中線距離為11.5 m時,臨近隧道一側的橋面豎向位移為-13.95 mm,另一側橋面的豎向位移為4.97 mm。可見臨近隧道一側橋面的位移量要大于遠離隧道一側橋面的位移,隨著隧道與橋距離的減小,橋面零位移點位置逐漸向右側橋面移動。橋面兩側位移的差值不斷增大,且有加速傾斜的趨勢。橋面側監測點的位移變化曲線如圖11所示。

2.5 臨界安全距離的判定

一般情況下,采用允許位移值作為橋梁沉降的控制值。因此,依據GB 50911—2013《城市軌道交通監測技術規范》,以及西安地鐵設計施工經驗,建議連續結構橋面兩側的允許不均勻沉降為10 mm。若不均勻沉降超過10 mm,則可判定橋已發生傾斜,需進行加固處理。

圖11 橋面兩側位移變化曲線

由圖11可知,當左隧道斷面中線與臨近隧道一側橋樁距離約為15 m時,達到臨界安全距離。可以判斷,在相似工程中,如隧道斷面中線與臨近隧道一側橋樁中線距離在15 m以內,則應考慮在隧道施工過程中對橋進行預加固處理,以保證隧道施工過程中橋的安全,防止事故發生。

3 結論

(1)隧道與橋樁的臨界安全距離為15 m,當隧道與橋樁的距離小于15 m時,則需在開挖隧道前采取有效措施,并加強監測。

(2)臨近隧道開挖一側的橋面位移量大于另一側的位移量。隨著隧道與橋樁距離的減小,這種傾斜差異現象愈發明顯。在隧道開挖過程中,要加強臨近隧道一側的橋體監測工作,可適當減小另一側橋體的監測工作。

(3)當隧道與橋樁的距離小于臨界安全距離后,隨著隧道與橋樁距離的減少,對橋梁可能造成的危害會越大。

[1] 何海健,項彥勇,劉維寧,等.地鐵車站隧道群施工對臨近橋樁影響數數值分析[J].北京交通大學學報,2006,30(4):54.

[2] 任建喜,楊鋒,賀小儷,等.地鐵隧道暗挖施工引起橋樁基礎變形規律與控制技術[J].城市軌道交通研究,2016(9):110.

[3] 高丙麗,蔡志云,王金華,等.黃土地區地鐵隧道地層變形規律[J].西安科技大學學報,2015,35(3):331.

[4] 朱春雷,周順華.杭州地鐵1號線盾構隧道施工的風險與對策[J].施工技術,2014,43(7):94.

[5] 楊更社,吳成發.西安地鐵1號線特殊地段施工風險評估[J].西安科技大學學報,2010,30(2):159.

[6] 任建喜,于松波,孟昌.西安地鐵隧道中隔墻加臺階法施工誘發的臨近橋樁變形及其控制措施[J].城市軌道交通研究,2015(9):95.

[7] 廖秋林.地鐵車站風道大斷面暗挖下穿河湖近接施工技術[J].施工技術,2015,44(23):54.