不同土壤耕作模式對雙季稻植株生物學特性的影響

徐一蘭,劉唐興,付愛斌,李益鋒,皮 俊,黃新杰

(湖南生物機電職業技術學院,湖南 長沙 410127)

土壤耕作是農業生產過程中一項重要的技術措施,它通過影響土壤理化與生物性狀,進而影響作物生長發育和產量品質形成[1]。合理的土壤耕作方式能夠改善土壤的物理、化學和生物學性狀,促進作物的根系生長和提高作物產量[2-3]。近年來,由于農業生產要素發生改變,所采取的土壤耕作措施發生改變,進而影響到稻田土壤理特性和作物產量。

前人關于不同耕作方式對稻田土壤肥力和水稻產量的影響進行了相應的研究,主要包括不同土壤耕作條件下稻田耕層土壤性狀、水稻植株的生物學特性和光合特性、產量及產量構成因素等方面。湯文光等[4]的研究結果表明,長期翻耕和旋耕提高了稻田土壤養分含量,降低了耕層深度,土壤養分庫容降低;唐海明等[5]、蘭全美等[6]研究認為,長期免耕增加了稻田表層土壤全氮、有效磷含量,翻耕和旋耕提高了稻田下層(5~20 cm)土壤全氮、有效磷含量;崔思遠等[7]的研究結果表明,與土壤翻耕處理相比,免耕處理增加了稻田土壤的氮素淋失量;Roger-estrade等[8]研究表明,傳統的土壤耕作措施降低了土壤微生物多樣性。蘭全美等[6]認為,與土壤翻耕相比,免耕降低了水稻葉面積指數、光合勢、有效穗數和結實率;劉金花等[9]研究表明,土壤旋耕處理較深翻耕處理相比雖增加了水稻生育前期分蘗數和單株干物質重量,但降低了生育后期葉面積指數和成穗率,從而導致水稻產量下降;湯軍等[10]進行了土壤深翻和旋耕對雙季水稻產量影響的研究,結果表明土壤深翻措施對水稻干物質積累、產量構成因素和產量均無明顯的影響;Vanden等[11]研究表明,免耕處理降低了作物的產量;Jiang等[12]的研究結果顯示,土壤翻耕結合免耕的綜合措施有利于提高水稻產量。Zhang等[13]研究認為,土壤耕作措施對水稻產量無明顯的影響。由于各試驗區域的氣候、種植制度和田間管理措施不同,不同土壤耕作方式對水稻產量的影響所獲得的結果各異。

湖南是我國主要的雙季稻主產區,其糧食產量對于保障國家糧食生產安全具有十分重要的戰略意義。但近年來,由于農村產業結構發生變化,在水稻生產過程中所采用的稻田土壤耕作措施發生了明顯的改變,傳統的土壤翻耕比例逐漸減少,而土壤旋耕和免耕的耕作措施逐漸被農民所接受采用。由于所選擇的土壤耕作措施各異,影響了稻田土壤理化特性,進而影響水稻的生長發育和產量的高低[5,7,14]。因此,針對水稻生產過程中上述所存在的問題,本研究在雙季稻主產區系統比較不同土壤耕作措施(翻耕、旋耕、免耕及其組合)對雙季稻植株的生物學特性及產量形成的影響,探究不同土壤耕作措施下雙季稻產量變化,以期為南方雙季稻區水稻周年高產穩產選擇合理的土壤耕作措施提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗在湖南省醴陵市均楚鎮(113°14′47″E,27°34′15″N)進行,為典型的雙季稻主產區,屬亞熱帶季風性濕潤氣候,年均氣溫16.0~18.0℃,年均降水量1 200~1 600 mm,≥10℃活動積溫5 000 ~5 800℃,無霜期260~310 d。試驗地土壤為第四紀紅壤母質發育的紅黃泥,試驗前耕層土壤(0~20 cm)基礎養分性狀為:有機質58.6 g/kg,全氮3.47 g/kg,全磷0.80 g/kg,全鉀 17.7 g/kg,堿解氮276.5 mg/kg,有效磷46.8 mg/kg,速效鉀87.0 mg/kg,pH值5.20。

1.2 試驗方法

試驗設5個土壤耕作處理:雙季水稻免耕(NT),雙季水稻翻耕(MP),雙季水稻旋耕(RT),早稻旋耕-晚稻免耕(RT–NT),早稻旋耕-晚稻翻耕(RT–MP)。土壤旋耕耕作深度為10 cm,翻耕耕作深度為20 cm。每個處理3次重復,隨機區組排列,處理間起壟覆膜隔開,單灌單排。

早稻供試品種為湘早秈45號,于2016年4月5日播種育苗,5月1日移栽,7月20日收獲;晚稻供試品種為豐源優299,于6月20日播種育苗,7月20日移栽,10月29日收獲。早晚稻均采用人工移栽,行株距20.0 cm×30.0 cm,二本栽插。早稻各處理施用總N 150.0 kg/hm2、P2O575.0 kg/hm2、K2O 90.0 kg/hm2,晚稻各處理施用總 N 180.0 kg/hm2、P2O560.0 kg/hm2、K2O 120.0 kg/hm2;N和K2O作基肥和追肥2次施入,基肥在耕地時施入,追肥在移栽后7 d施用,基、追肥比例均按7∶3施用;P2O5均在耕地時作基肥一次性施入。其他管理措施同常規大田生產。

1.3 測定項目及方法

1.3.1 水稻分蘗動態 水稻移栽后,每小區定位選擇5穴,每隔5~7 d觀察記錄單穴莖蘗消長動態。

1.3.2 水稻植株葉面積指數 分別在早稻和晚稻的苗期、分蘗期、孕穗期、齊穗期、成熟期,每個小區隨機選擇5蔸水稻植株,用美國CID公司生產的CI-203便攜式激光葉面積儀測定單株葉面積,計算葉面積指數(LAI)。

1.3.3 干物質積累量 分別在早稻和晚稻的分蘗期、孕穗期、齊穗期、成熟期采集植株樣品,每次取樣時,以每株植株為中心,取長25 cm、寬25 cm、深20 cm的土塊,先用清水將根系沖洗干凈,注意避免丟失根量,用濾紙吸干附著水,然后將植株按根、莖、葉、穗分別裝袋,于105℃殺青30 min,80℃烘至恒重,測定各部位的干物質量。

1.3.4 產量與產量性狀 分別于早稻和晚稻成熟期,從每個小區選擇長勢均勻的水稻1個點(面積1 m2),計算單位面積內的有效穗數;從每小區中隨機選取5穴進行考種,測定水稻植株的每穗粒數、結實率和千粒重等指標,計算平均值;同時,測定各小區的水稻實際產量。

試驗數據采用Microsoft Excel 2003軟件進行處理,采用DPS 3.11軟件進行方差分析。

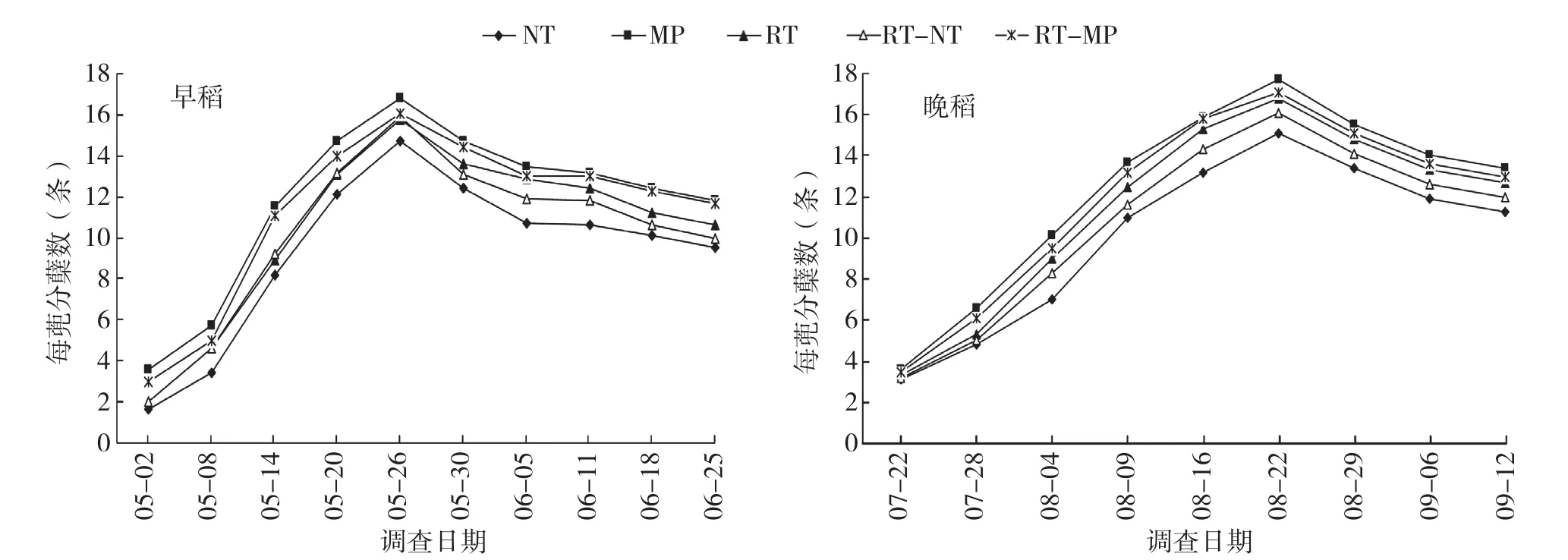

圖1 不同土壤耕作模式水稻分蘗動態變化

2 結果與分析

2.1 水稻分蘗動態變化

圖1A表明,早稻生長進程中,從分蘗始期至最高分蘗期,各處理分蘗數不斷增加,在5月下旬達到峰值,此后,均呈現不同程度的下降,MP、RT-MP處理下降幅度較大,RT、RTNT處理次之,NT處理下降幅度較平緩,分蘗數均表現為雙季水稻翻耕(MP)>早稻旋耕-晚稻翻耕(RT-MP)>雙季水稻旋耕(RT)>早稻旋耕-晚稻免耕(RT-NT)>雙季水稻免耕(NT);晚稻各處理的分蘗數在8月下旬達到峰值,此后,分蘗數均呈現不同程度的下降,分蘗數均表現為 MP>RT-MP>RT>RT-NT>NT(圖1B)。早稻和晚稻生育期,MP、RT-MP、RT處理分蘗數下降幅度較大,說明翻耕和旋耕處理分蘗數雖多,但成穗率較低。

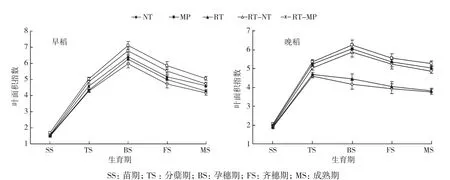

2.2 水稻植株葉面積指數動態變化

早稻植株LAI變化規律見圖2A,各處理植株LAI均隨著生育期的推進不斷增加,在孕穗期達到最大值;MP、RT、RT-NT和RT-MP處理植株LAI分別比NT高19.46%、13.59%、7.89%和4.87%。早稻各個主要生育時期,各處理植株LAI均表現為 MP>RT>RT-NT>RT-MP>NT。

由圖2B可知,不同處理晚稻植株LAI變化規律與早稻不同,其中土壤免耕處理(RT-NT和NT)植株LAI均在分蘗期達到高峰,而MP、RT和RT-MP處理植株LAI則在孕穗期達高峰。晚稻各個主要生育時期,各處理植株LAI均表現為 MP>RT-MP>RT>RT-NT>NT。

圖2 不同土壤耕作模式水稻植株葉面積指數動態變化

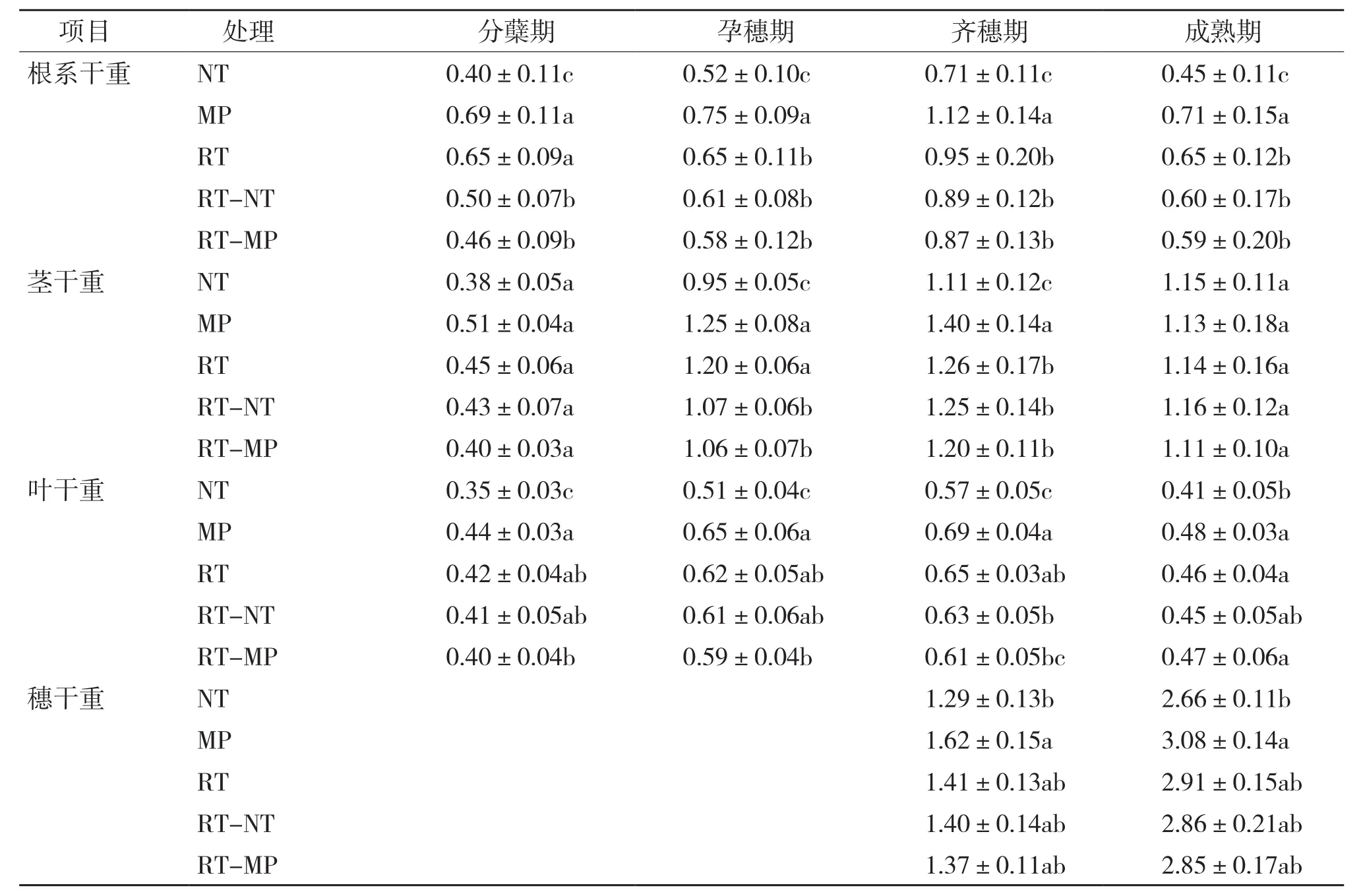

2.3 水稻植株干物質積累特性

2.3.1 早稻 不同土壤耕作模式早稻植株各部位干物質積累變化特性見表1。分蘗期至成熟期,MP處理植株的根系、莖、葉干重均高于其他處理,與NT處理差異顯著,各處理植株根系干重均表現為MP>RT>RT-NT>RTMP>NT,莖干重均表現為MP>RT>RT-NT>RT-MP>NT,葉干重均表現為MP>RT>RTNT>RT-MP>NT;齊穗期和成熟期,以MP處理穗干重為最高,均顯著高于NT處理,均表現為MP>RT>RT-NT>RT-MP>NT。

2.3.2 晚稻 分蘗期至成熟期,MP和RTMP處理晚稻植株的根系干重均顯著高于NT、RT和RT-NT處理,均表現為MP>RT-MP>RT-NT>RT>NT;MP和RT-MP處理植株的莖干重均顯著高于NT處理,均表現為MP>RTMP>RT-NT>RT>NT;MP和RT-MP處理植株的葉干重均顯著高于RT-NT、RT、NT處理,成熟期MP和RT-MP處理水稻植株的葉干重均顯著高于NT處理。齊穗期和成熟期,MP和RT-MP處理植株的穗干重均顯著高于NT處理,均表現為MP>RT-MP>RT-NT>RT>NT(表2)。

2.4 水稻產量及其構成因素動態變化

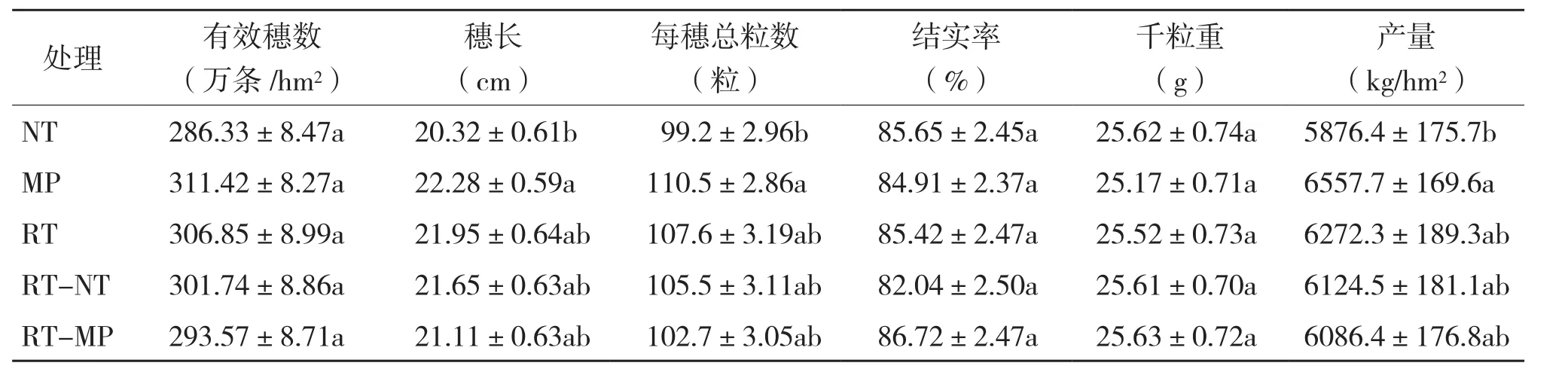

不同土壤耕作模式對早稻產量及產量構成因素的影響見表3。MP、RT、RT-NT和RT-MP處理的有效穗數均高于NT處理,分別比NT處理增加25.09、20.52、15.41和7.24萬條/hm2;MP處理植株的穗長顯著高于NT處理;MP、RT、RT-NT和RT-MP處理植株的每穗總粒數均高于NT處理,分別比NT處理增加11.3、8.4、6.3和3.5粒,且MP處理顯著高于NT處理;各處理間的結實率和千粒重均無顯著差異;MP、RT、RT-NT和RT-MP處理產量均明顯高于NT處理,分別比NT處理增加681.3、395.9、248.1和 210.0 kg/hm2,表現為 MP>RT>RTNT>RT-MP>NT。

表1 不同土壤耕作模式早稻植株干物質積累動態變化(g/株)

表2 不同土壤耕作模式晚稻植株干物質積累動態變化(g/株)

表3 不同土壤耕作模式早稻產量及其構成因素動態變化

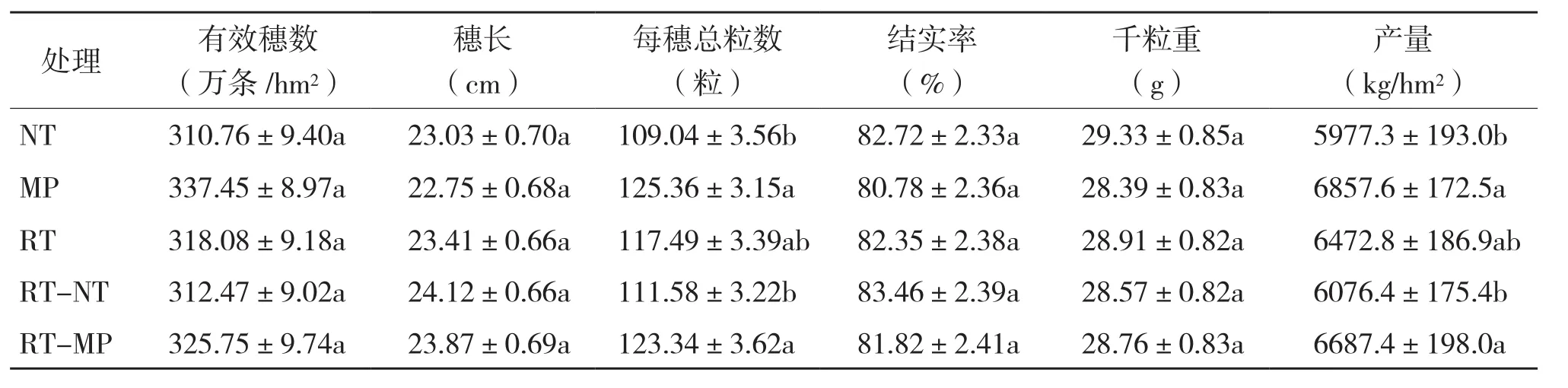

從表4可以看出,MP、RT、RT-NT和RTMP處理晚稻的有效穗數均明顯高于NT處理,分別比NT處理增加26.69、7.32、1.71和14.99萬條/hm2;各處理間的穗長、結實率和千粒重均無顯著差異;MP、RT、RT-NT和RT-MP處理的每穗總粒數均高于NT處理,分別比NT處理增加16.32、8.45、2.54和14.30粒,其中MP和RT-MP處理均顯著高于NT處理。MP、RT、RTNT和RT-MP處理的產量均明顯高于NT處理,分別比NT處理增加880.3、495.5、99.1和710.1 kg/hm2,表現為 MP>RT-MP>RT>RT-NT>NT。

表4 不同土壤耕作模式晚稻產量及其構成因素動態變化

3 討論

3.1 不同土壤耕作模式對水稻干物質生產、分配的影響

水稻產量是其群體前期與后期相互影響的結果,后期群體的物質積累以前期群體生長為基礎,當前期群體生長較小時,會影響到后期群體的生長,最終影響到水稻產量。前人研究認為,水稻產量的60%以上來源于抽穗后的光合生產和物質積累,穗后水稻的光合生產能力與干物質積累量是判斷水稻群體質量的核心指標[15]。水稻植株干物質積累量受較多因素的影響,其中不同土壤耕作方式對水稻根際養分狀態的影響較大,進而影響稻田土壤的理化特性和水稻植株干物質積累量[16]。有研究表明,免耕水稻根際堿解氮含量低于常規土壤耕作,而速效鉀和有效磷含量高于常規土壤耕作[17]。同時,Fuentes等[18]經過14年的試驗研究認為,免耕能夠提高土壤質量并增加作物產量。本研究中,綜合早稻和晚稻生長情況可知,土壤翻耕處理有利于提高水稻各部位干物質積累量,旋耕次之,免耕處理為最小,其原因一方面可能是采取土壤耕翻措施有利于改善土壤結構和根系的生長環境,促進了植株地下和地上部分的生長,增加了水稻植株的葉面積指數,增大了植株的光合面積,增強了植株光合產物的制造與積累量,從而有利于增加干物質積累,為水稻高產提供了物質保障;另一方面土壤耕翻措施改善了水稻根際的養分狀態,增加了土壤有效養分供應,為水稻植株生長發育提供充足的物質來源,促進水稻植株的生長發育;這與前人研究認為適時加大土壤耕作的深度能顯著提高土壤的蓄水能力、降低土壤容重與緊實度、改善土壤結構,從而促進作物根系生長和提高作物產量的研究結果一致[2-3,19]。而采用土壤免耕措施,水稻移栽后,植株根系主要分布于稻田的表土層,難以向下生長,其地下部根量較少、根系分布范圍小,降低了植株對土壤中各營養物質的吸收,影響水稻植株的生長發育,減少了植株各部位干物質的積累量,從而最終影響水稻的產量。

3.2 不同土壤耕作模式對水稻產量的影響

近年來,保護性耕作技術等輕簡栽培技術在國內外已有大面積應用。但是,關于不同土壤耕作措施對水稻產量的影響,前人的研究結果各異。有研究認為,與翻耕相比,免耕降低了水稻有效穗數、結實率和葉面積指數,從而降低了水稻產量[6,20];也有研究表明,免耕可提高水稻葉面積指數、有效穗數、每穗粒數、千粒重和結實率等,從而增加水稻產量[21-22]。但也有研究認為,與土壤免耕、旋耕措施相比,土壤翻耕措施能促進水稻產量的提高[23]。因此,不同的土壤耕作措施對水稻產量效應與當地的氣候和土壤條件(耕層土壤狀況)關系密切。本研究分析了不同土壤耕作模式對水稻產量的影響,結果表明,早稻產量以雙季翻耕處理為最高,晚稻產量以雙季翻耕和早稻旋耕晚稻翻耕處理為最高;周年雙季水稻總產以雙季翻耕和早稻旋耕晚稻翻耕處理為最高,雙季旋耕和雙季免耕處理次之,早稻旋耕晚稻免耕處理為最低。翻耕處理水稻能獲得最高產量的原因在于采用土壤翻耕措施有利于促進水稻植株的生長發育,植株葉面積指數較高,增強了植株的光合作用面積,有利于增加其光合產物,促進植株各部位干物質的積累,為水稻高產奠定了物質基礎[24];同時,土壤翻耕措施改善了土壤理化特性[5],能為水稻生長發育提供良好的土壤生長環境和相應的營養物質,促進了水稻植株地下和地上部生長,水稻分蘗較多,增加了單位面積的有效穗數,改善了產量構成因素,有利于水稻獲得高產。本研究結果與前人的研究結果不一致[21],這可能與試驗所選擇的種植模式、土壤類型和土壤理化特性不同密切相關。與免耕措施相比,在雙季稻區采取土壤旋耕措施也有利于改善土壤結構和理化特性,促進水稻的生長發育,增加水稻的葉面積指數和單株干物質重量,提高分蘗數和成穗率,從而增加了水稻產量,這與劉金花等[9]的研究結果相似。

參考文獻:

[1]Huang M,Zou Y,Jiang P,et al. Effect of tillage on soil and crop properties of wet seeded flooded rice[J]. Field Crops Research,2012,129:28-38.

[2]石彥琴,高旺盛,陳源泉,等. 耕層厚度對華北高產灌溉農田土壤有機碳儲量的影響[J]. 農業工程學報,2010,26(11):85-90.

[3]閆驚濤,康永亮,田志浩. 土壤耕作深度對旱地冬小麥生長和水分利用的影響[J]. 河南農業科學,2011,40(10):81-83.

[4]湯文光,肖小平,唐海明,等. 長期不同耕作與秸稈還田對土壤養分庫容及重金屬Cd的影響[J]. 應用生態學報,2015,26(1):168-176.

[5]唐海明,孫國峰,肖小平,等. 輪耕對雙季稻田土壤全氮、有效磷、速效鉀質量分數及水稻產量的影響[J]. 生態環境學報,2011,20(3):420-424.

[6]蘭全美,張錫洲,李廷軒. 水旱輪作條件下免耕土壤主要理化特性研究[J]. 水土保持學報,2009,23(1):145-149.

[7]崔思遠,尹小剛,陳阜,等. 耕作措施和秸稈還田對雙季稻田土壤氮滲漏的影響[J]. 農業工程學報,2011,27(10):174-179.

[8]Roger-estrade J,Anger C,Bertrand M,et al.Tillage and soil ecology:partners for sustainable agriculture[J]. Soil and Tillage Research,2010,111:33-40.

[9]劉金花,秦江濤,張斌,等. 贛東北雙季水稻輕型種植和耕作模式評價[J]. 土壤,2012,44(3):482-491.

[10]湯軍,黃山,譚雪明,等. 不同耕作方式對機插雙季水稻產量的影響[J]. 江西農業大學學報,2014,36(5):996-1001.

[11]Vanden P A,Govers G,Diels J,et al. Assessing the effect of soil tillage on crop growth:a meta–regression analysis on European crop yields under conservation agriculture[J]. European Journal of Agronomy,2010,33:231-241.

[12]Jiang X J,Xie D T. Combining ridge with notillage in lowland rice-based cropping system:long-term effect on soil and rice yield[J].Pedosphere, 2009, 19(4):515-522.

[13]Zhang L,Zheng J C,Chen L G,et al. Integrative effects of soil tillage and straw management on crop yields and greenhouse gas emissions in a rice–wheat cropping system[J]. European Journal of Agronomy,2015,63:47-54.

[14]谷子寒,王元元,帥澤宇,等. 土壤耕作方式對水稻產量形成特性的影響初探[J]. 作物研究,2017,31(2):103-109.

[15]凌啟鴻. 作物群體質量[M]. 上海:上海科學技術出版社,2000:44-58.

[16]孫國峰,張海林,徐尚起,等. 輪耕對雙季稻田土壤結構及水貯量的影響[J]. 農業工程學報,2010,26(9):66-71.

[17]江立庚,周佳民,徐世宏. 免耕對水稻根系生長及根際環境的影響 Ⅲ. 免耕對水稻根際pH和養分含量的影響[J]. 中國農學通報,2009,25(15):113-116.

[18]Fuentes M,Govaerts B,León F D,et al.Fourteen years of applying zero and conventional tillage,crop rotation and residue management systems and its effect on physical and chemical soil quality[J]. European Journal of Agronomy,2009,30:228-237.

[19]黃小洋,漆映雪,黃國勤,等. 稻田保護性耕作研究 Ⅰ. 免耕對水稻產量、生長動態及害蟲數量的影響[J]. 江西農業大學學報,2005,27(4):530-534.

[20]李華興,盧維盛,劉遠金,等. 不同耕作方法對水稻生長和土壤生態的影響[J]. 應用生態學報,2001,12(4):553-556.

[21]王昌全,魏成明,李廷強,等. 不同免耕方式對作物產量和土壤理化性狀的影響[J]. 四川農業大學學報,2001,19(2):152-154,187.

[22]姚秀娟. 翻耕與旋耕作業對水稻生產的影響[J]. 現代化農業,2007,8(7):27-28.

[23]錢銀飛,劉白銀,彭春瑞,等. 不同耕作方式對南方紅壤區雙季稻周年產量及土壤性狀的影響//2014年全國青年作物栽培與生理學術研討會論文集[C]. 北京:中國作物學會,2014.

[24]唐海明,肖小平,逄煥成,等. 雙季稻區不同栽培方式對水稻光合生理特性、粒葉比及產量的影響[J]. 中國農業大學學報,2015,20(4):48-56.