老年原發性高血壓病人血壓晨峰與動態動脈硬化指數及血壓變異性的相關性分析

正常人一天內的收縮壓和舒張壓水平均呈現明顯的晝夜節律變化,主要表現為覺醒后清晨血壓升高,夜間血壓下降。“血壓晨峰”(morning surge)現象,即血壓隨著人體睡眠到清醒、活動轉變而呈現逐漸上升趨勢[1]。有研究認為,血壓晨峰現象與心血管疾病的發生可能有密切的關系[2-3],其中血壓晨峰與心腦血管疾病發生的晝夜節律相似,表現為清晨高發。既往已有研究發現,血壓晨峰過高是心血管病發生的獨立危險因素,與心力衰竭、腦卒中、冠心病等的靶器官損傷密切相關,尤其是老年人,而此重要的中間環節就是動脈硬化。本文擬通過對比分析晨峰組和非晨峰組間動態動脈硬化指數(AASI)及血壓變異性(BPV),探索老年原發性高血壓病人的血壓晨峰與AASI及BPV的相關性。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2014年1月至2016年5月住院治療的老年原發性高血壓病人260例,其中男134例,女126例,年齡61~82歲,平均(67.42±11.65)歲。納入標準:(1)年齡≥60歲;(2)符合《2010年中國高血壓防治指南》標準[4],即未使用降壓藥情況下,非同日3次測量,收縮壓>140 mmHg和(或)舒張壓>90 mmHg;以及使用降壓藥后血壓低于140/90 mmHg的高血壓病人;(3)血脂、血糖、肝腎功能、電解質等常規檢查齊全且均無異常。排除標準:(1)假性或繼發性高血壓病人;(2)存在甲狀腺疾病、惡性腫瘤、心功能不全、心房纖顫等影響心臟自主神經和動脈順應性疾病者;(3)排除合并肝腎功能不全、糖尿病、精神異常以及其他嚴重疾病者;(4)排除不能配合24 h動態血壓監測者。根據24 h動態血壓監測結果將所有對象分為晨峰組和非晨峰組,其中晨峰組病人135例,男68例,女67例,平均年齡(68.76±12.22)歲;非晨峰組病人125例,男66例,女59例,平均年齡(67.92±11.67)歲。2組年齡、性別分布差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 所有病人均采用美林公司Accuwin 2.0 24 h動態血壓監測儀進行動態監測,清晨6:00至晚上10:00每半小時監測1次,晚上10:00至第二天清晨6:00每1 h監測1次,期間囑咐病人記錄活動情況,24 h內血壓測量有效讀數的次數達到擬定檢測次數的80%以上才算合格。血壓讀數有效標準[5]:平均壓40~200 mmHg、脈壓20~150 mmHg、舒張壓40~150 mmHg、收縮壓70~240 mmHg、心率20~200次/min。血壓晨峰主要根據病人起床后2 h內測的收縮壓平均值與夜間睡眠時的最低收縮壓平均值(夜間最低值與其前后1 h內2次收縮壓值的平均值)的差值[6]進行判定,差值≥35 mmHg者即為血壓晨峰組,其余為非晨峰組。

1.3 觀察指標

1.3.1 AASI:AASI主要通過24 h動態血壓監測結果中的舒張壓與收縮壓間回歸關系進行計算,以收縮壓為自變量,舒張壓為應變量,繪制散點圖,得出回歸斜率,AASI=1-回歸斜率[7]。

1.3.2 BPV:根據24 h動態血壓監測數據,采用白天和夜間血壓水平的標準差值來代表BPV,包括:24 h收縮壓標準差(24hSSD)、24 h舒張壓標準差(24hDSD)、白天收縮壓標準差(dSSD)、白天舒張壓標準差(dDSD)、夜間收縮壓標準差(nSSD)、夜間舒張壓標準差(nDSD)。

2 結果

2.1 2組血壓和AASI水平比較 晨峰組AASI水平顯著高于非晨峰組,差異具有統計學意義(P<0.05);2組間收縮壓和舒張壓水平差異均無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 2組血壓和AASI水平比較

2.2 2組BPV比較 晨峰組24hSSD、dSSD和nSSD顯著高于非晨峰組,差異具有統計學意義(P<0.05);2組間24hDSD、dDSD和nDSD差異均無統計學意義(P>0.05),見表2。

表2 2組BPV比較

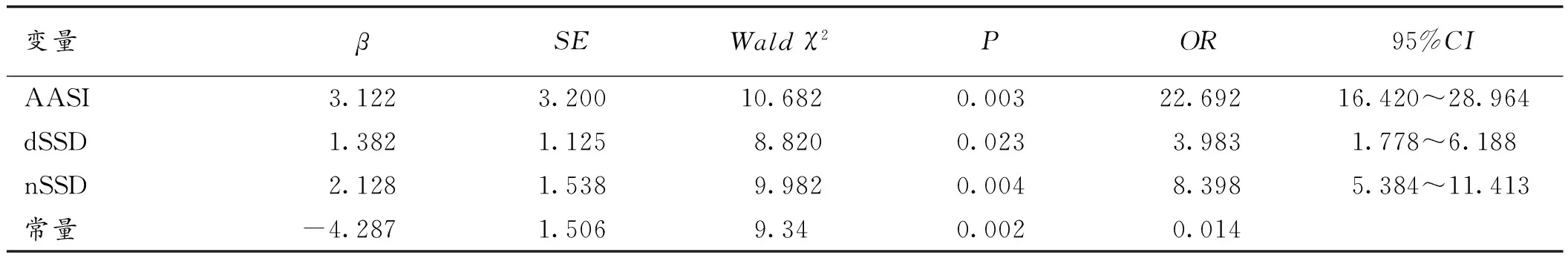

2.3 血壓晨峰的影響因素分析 以是否血壓晨峰為因變量,性別、年齡、AASI、收縮壓、舒張壓、24hSSD、dSSD、nSSD、 24hDSD、dDSD和nDSD為自變量,進行二元Logistic回歸分析。結果顯示,AASI、dSSD和nSSD為血壓晨峰的獨立相關因素(均OR>1,P<0.05),見表3。

表3 血壓晨峰的影響因素分析

3 討論

人的血壓在一天中是不斷變化的,正常人血壓節律曲線表現為晨起6:00~10:00血壓水平逐漸上升,14:00~15:00出現下降,而后又從16:00開始再次上升,至18:00出現緩慢下降,于凌晨2:00或3:00達到最低值,存在明顯的兩峰一谷現象。若血壓晝夜節律發生紊亂,機體長時間處于高水平血壓狀態,心血管系統易發生血管損害,動脈粥樣硬化加速,發生動脈硬化,從而誘發冠心病、腦卒中等心血管系統疾病。既往研究發現65歲以上人群中高血壓的發生率為56.5%[8],該類老年人血壓晨峰現象的發生率也較高。高血壓是導致心腦血管疾病病人靶器官損害的直接原因,與血管硬化、BPV和血壓晨峰現象有著密切關系,積極維持血壓正常的晝夜節律、降低BPV和控制血壓晨峰可以避免加重高血壓引發的靶器官損害。

本次研究調查的260例老年高血壓病人中,存在血壓晨峰現象的有135例,發生率為51.92%,顯著高于既往其他研究[9-10],考慮可能與老年人群的研究設定有關,老年人血管彈性和舒張性下降,老化嚴重,順應性降低,血壓的調節能力較弱。目前針對血壓晨峰現象發生機制的研究眾多,但還尚不清晰,學者考慮可能與以下幾個因素有關[11-12]:(1)交感神經系統激活,激素水平的晝夜變化導致血壓的晝夜變化;(2)腎素-血管緊張素-醛固酮(RAAS)系統激活,腎素、醛固酮水平的晝夜變化與血壓變化一致;(3)血管內皮功能異常,血管功能損傷誘發斑塊生成,血管壁機械應力增加;(4)血液流變學的改變,清晨血小板聚集,血液高凝,血栓形成,增加外周血管阻力;(5)清晨動脈壓力感受器的敏感性下降;(6)其他內分泌因素的變化,血漿皮質醇在清晨達到分泌高峰,可以增加心血管系統對兒茶酚胺的敏感性和反應性;(7)基因的影響等。

AASI是當前衡量動脈硬化程度的一個指標。既往研究發現,在校正性別、年齡、吸煙、體質量指數、脈壓等因素后,AASI是心腦血管疾病的獨立危險因素,同時也是原發性高血壓病人發生腎臟疾病和心腦血管疾病的危險因素[13]。AASI趨向于0,提示動脈彈性好;AASI趨近于1,則動脈彈性差,硬化較嚴重。在本次研究中,發現晨峰組AASI水平顯著高于非晨峰組,與李俊峰等[14]的研究結果相似,提示存在血壓晨峰的高血壓病人血管動脈硬化程度較高,血壓晨峰上升可能促進了動脈硬化的發生。

BPV是指一定時期內血壓波動水平,受體內自主神經、激素、神經體液、反射調節,另外還受外界環境變化的影響。近年來有一些文獻發現,BPV與靶器官損害程度顯著相關,且為獨立影響因素,可作為評估靶器官損害程度的有效指標[15]。本研究通過對比分析晨峰組和非晨峰組間BPV,發現晨峰組24hSSD、dSSD和nSSD顯著高于非晨峰組,2組間24hDSD、dDSD和nDSD差異均無統計學意義,提示存在血壓晨峰的高血壓病人BPV較高,特別是收縮壓,血壓晨峰可能與BPV升高有關,存在血壓晨峰的老年高血壓病人發生靶器官損害的可能性大。另外,二元Logistic回歸分析顯示,AASI、dSSD和nSSD是血壓晨峰獨立相關因素(均OR>1,P<0.05),即AASI、dSSD和nSSD水平越高,越容易出現血壓晨峰。

綜上,老年原發性高血壓病人的血壓晨峰與AASI及BPV均存在一定關聯,存在血壓晨峰病人體內的AASI及BPV均較高,可能是老年高血壓病人發生靶器官損傷的重要因素。

[參考文獻]

[1] 張志琴,張志敏,劉敏,等. 降壓藥物不同時間用藥方案對高血壓患者血壓晨峰及變異性的影響[J].西部醫學,2014,26(2):221-223.

[2] 蘇炳新,賈永平.血壓晨峰與冠心病冠脈狹窄的相關性研究[J].中西醫結合心腦血管病雜志, 2014,12(10):1208-1209.

[3] 賴禎宏,李涓,洪肖娟,等.血壓晨峰對靶器官損害的研究進展[J].重慶醫科大學學報, 2014,39(10):1359-1362.

[4] 中國高血壓防治指南修訂委員會.中國高血壓防治指南(2010)[J].中華高血壓雜志,2011,19(8):701-743.

[5] 霍霞,高萌,胡艷童.老年高血壓患者24h動態血壓和脈壓分析與護理啟示[J].護理學報,2009,16(16):54-55.

[6] 鄭楊,趙巍.晨峰性高血壓臨床意義及治療[J].中國實用內科雜志, 2012,32(1):27-29.

[7] 張丁丁,劉芳超,姜雪,等.血壓變異與動態動脈硬化指數的關系探討[J].中國循環雜志, 2014,29(8):607-609.

[8] 趙鵬杰,趙旭.中西醫結合治療老年高血壓病的臨床研究進展[J].中國藥物與臨床,2016,16(2):215-216.

[9] 王銀玲,謝志泉,鄧玉,等.中老年男性高血壓患者血壓晨峰臨床分析[J].中華內科雜志,2011,50(12):1030-1033.

[10] 韋汐,廖虹.原發性高血壓患者血壓晨峰的相關因素分析[J].熱帶醫學雜志,2009,9(10):1166-1168.

[11] Lambert EA, Chatzivlastou K, Schlaich M, et al. Morning surge in blood pressure is associated with reactivity of the sympathetic nervous system[J].Am J Hypertens, 2014, 27(6):783-792.

[12] 郝春蕾,馮靜波,任平,等.血壓晨峰現象的發病機制及治療[J].中國老年學雜志,2013,33(17):4374-4376.

[13] Muxfeldt ES, Cardoso CR, Dias VB, et al. Prognostic impact of the ambulatory arterial stiffness index in resistant hypertension[J].J Hypertens, 2010, 28(7): 1547-1553.

[14] 李俊峰,王安偉,高金全,等.高血壓晨峰現象與動態動脈硬化指數相關性研究[J].華西醫學,2014, 29(9):1639-1641.

[15] 胡勇,陳金艷.血壓變異性與老年高血壓靶器官損害的相關性研究[J].中西醫結合心腦血管病雜志,2015,13(9):1106-1108.