韶關市產業結構轉型升級的測度分析

趙 麗

(韶關學院 政治與公共事務管理學院,廣東 韶關512005)

產業結構升級是產業結構由低級形態向高級形態發展的過程,具體表現為產業由低技術水平、低附加值狀態轉向高技術水平、高附加值狀態[1]。產業結構升級是經濟持續穩定發展的源泉,適應需求和技術變化的產業結構能夠合理配置資源,推動經濟持續穩定增長。作為曾經的華南重工業基地,同時又是廣東省主體功能區規劃的生態發展區域,韶關市目前正處于產業轉型升級的關鍵時期,當務之急是準確判斷地區產業結構轉型升級的現狀、變化特征及存在的問題,以便及時調整產業升級政策,促進產業結構優化升級。

產業結構升級,是近年來學術界廣為重視的一個研究領域,學者們在產業結構升級的內涵、影響因素、作用機制等方面已經積累了較為豐富的研究成果,而關于產業結構升級程度的衡量,國內研究則主要集中在兩個方面,其一是對全國整體的產業結構升級水平的測度,如高燕采用More值和產業結構超前系數測度了我國1978-2004年產業結構升級的速率和方向[2],丁煥峰、孫潑潑也用同樣的指標對我國1978-2007年的產業升級進程和方向進行了測度[3],而李博、胡進則是采用靜態投入產出模型測度了1997年、2002年和2005年全國產業結構高度化水平[4],徐仙英、張雪玲構建了涉及合理化、高效化、高度化三個維度的產業結構優化升級評價指標體系,并據此測度了1995-2014年中國產業結構優化升級的水平[5]。其二是對區域范圍內的產業結構升級進程和升級方向的測度,如靖學青、程艷霞、倪鶴、林晶等分別利用More值和產業結構超前系數測度了上海[6]、湖北[7]、天津[8]、福建[9]等地的產業結構升級狀況,而譚晶榮則是以長三角城市為對象,運用類似方法測算分析了各個城市的產業變動趨勢和轉換速度[10]。考慮到不同地區的產業結構變動未必完全順應同一規律,尤其是像韶關市這樣的老工業基地,沉重的歷史包袱使得地區發展困難重重,加快產業結構轉型升級更是迫在眉睫。因此,借鑒現有的研究成果對韶關市產業結構升級速率、升級方向進行測度研究是十分必要的。

一、產業結構升級的測度方法

產業結構的升級水平,通常有兩方面的定量測度:一是產業結構升級速率的測度,常用方法是以More值和產業結構年均變動值判斷產業結構的變動速度;二是產業結構升級方向的測度,常用方法是以產業結構超前系數判斷產業結構的變動方向。

(一)產業結構升級速率的定量測度

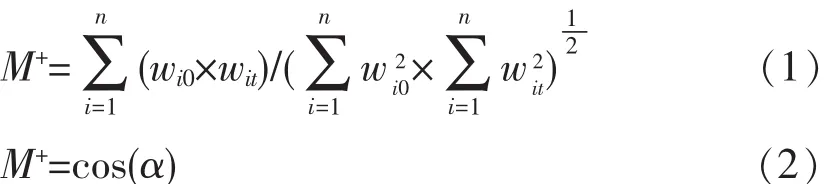

1.More結構變動值簡稱More值。其測定思路是運用空間向量的原理,以向量空間中夾角為基礎,將產業分為N個部門,構成一組n維向量,把基期和報告期對應的兩組向量間的夾角作為象征產業結構變動速度的指標,即More結構變化值[6]。其計算公式為:

式中:M+代表More結構變動值,α代表兩組向量間的夾角,wi0代表基期第i產業所占的比重,wit代表報告期第i產業所占的比重,n代表產業部門數。

根據公式(2)可以推出α值計算公式:

2.產業結構年均變動值。它是反映一定時期內產業結構年均變化的絕對值,其計算公式是:

式中:k代表產業結構年均變動值,n代表產業部門數,wi0代表第i產業在基期所占比重,wit代表第i產業在報告期所占比重,m代表從基期到報告期的年份數。

(二)產業結構升級方向的定量測度

產業結構超前系數反映了某一產業相對于整個經濟系統增長的超前程度,根據產業結構超前系數,可以判斷產業結構變動的方向。產業結構超前系數的計算公式為:

式中:Ei為第i產業超前系數,αi表示第 i產業在報告期所占比重與在基期所占比重的比值,Vt表示 i產業所在經濟系統的平均增長率,Vt=,m代表從基期到報告期

的時段年份數。

二、韶關市產業結構升級的測度分析

20世紀90年代初,我國改革開放步入了新的發展階段,社會主義市場經濟體制逐步建立,各地區的產業結構進入了大調整時期。在這樣的背景下,韶關市的三次產業結構也發生了動態變化,由1991年的“二一三”結構逐步優化調整,到1997年開始轉為“二三一”結構,而后又進一步調整優化,到2009年演變為“三二一”結構,此后一直維持“三二一”的結構。顯然,從時間維度考察,韶關市三次產業結構實現了升級。

(一)韶關市產業結構升級進程分析

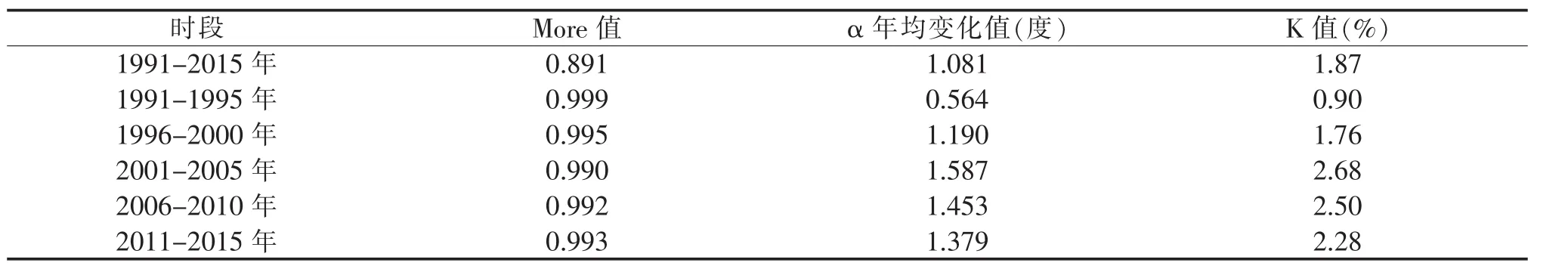

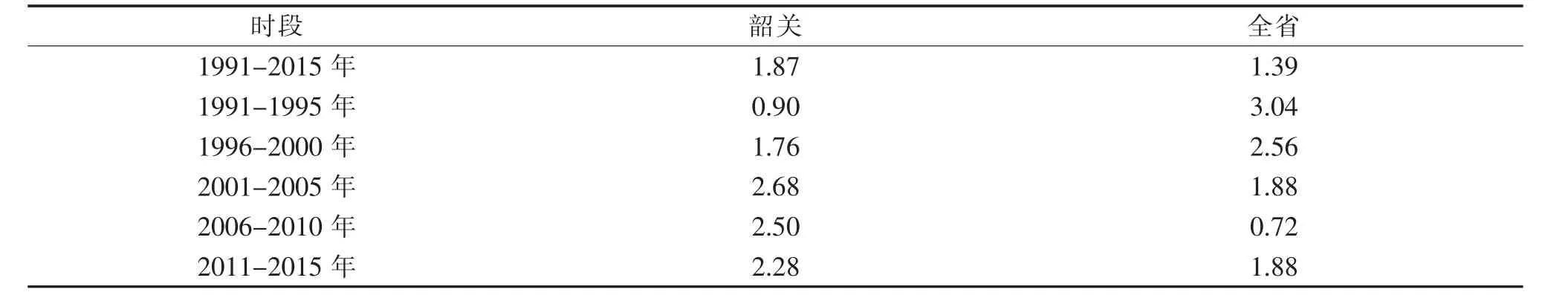

為了解韶關市產業結構升級的進程,本文利用公式(1)、(2)、(3)、(4)式,采用《廣東統計年鑒》(1992-2016)中的數據,測算得出 1991-2015、1991-1995、1996-2000、2001-2005、2006-2010、2011-2015六個時段的三次產業結構More值、向量夾角年均變化值及產業結構年均變動值,結果如表1所示。

表1 韶關市三次產業結構變化速率

由表1可以得知,1991-2015年韶關市三次產業結構年均變動值為1.87%,向量夾角年均變化值為1.081度,總體看20世紀90年代以來韶關市三次產業結構有較大的變化。從各個時段來看,韶關市三次產業結構變動速度呈現了先上升后下降的趨勢,其中1991-1995年的產業結構變動速度緩慢,期間向量夾角年均變化值為0.564度,產業結構年均變動值為0.9%,是整個考察期中最低的。而在1996-2000年這一時段,向量夾角年均變化值為1.19度,產業結構年均變動值為1.76%,產業結構調整速度有所加快。進入21世紀之后,韶關市三次產業結構變動速度進一步加快,其中2001-2005年是韶關市產業結構變動速度最快的時段,產業結構年均變動值高達2.68%,隨后的2006-2010年和2011-2015年兩個時段,產業結構變動速度有所放緩,產業結構年均變動值由最高時期的2.68%降至了2011-2015年的2.28%,但仍明顯高于20世紀90年代的最高水平(1.76%),說明進入21世紀以后韶關市產業結構優化調整的進程明顯加快。

(二)韶關市產業結構升級方向分析

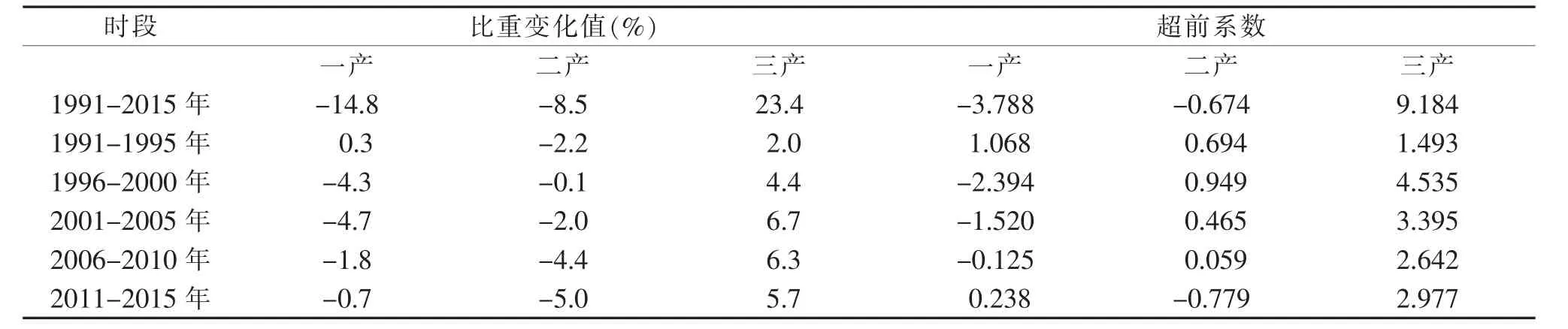

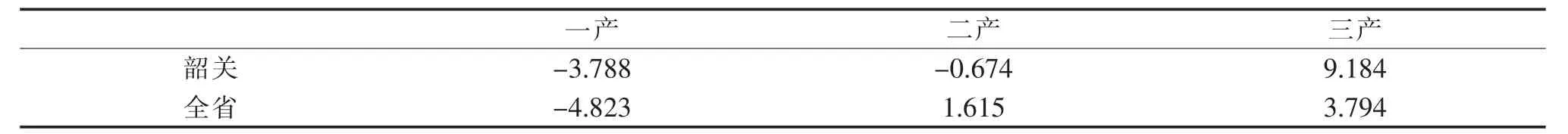

根據《廣東統計年鑒》(1992-2016)中的數據,利用公式(5)測算得出六個時段的韶關市三次產業比重變化值和產業結構超前系數,結果如表2所示。

表2 韶關市三次產業結構變化及超前系數

由表2數據可以得知,1991-2015年韶關市第一、第二產業所占比重呈下降趨勢,第三產業所占比重呈上升趨勢。分階段來看,第一產業所占比重除在1991-1995年出現微升趨勢外,其余時段都是下降的趨勢,第二產業所占比重在各個時段都是下降的,而第三產業所占比重恰好相反,在各個時段都呈現了上升的態勢。

就產業結構超前系數而言,1991-2015年韶關市第一、第二、第三產業的超前系數分別為-3.788、-0.674和9.184,總體趨勢是第一、第二產業發展滯后,第三產業超前發展。其中,第一產業滯后程度明顯高于第二產業,而第三產業不僅總體上發展超前,具體到各個時段,第三產業的超前系數也都大于1,表明25年間韶關市的第三產業有了長足進步。通過比較不同時段的產業結構超前系數,發現第一產業的超前系數在1991-1995年這個時段尚是正值,隨后的各個時段則出現了所占比重下降的趨勢,當然這個下降的趨勢在2011-2015年出現了明顯的緩和,表現為產業超前系數由負轉正;第二產業的超前系數在前四個時段都是小于1的正值,到了2011-2015年,產業超前系數轉為負值,說明第二產業比重下降的趨勢有所加快;至于第三產業,在各個時段都表現為超前發展,在GDP中所占的比重呈現上升態勢。

(三)韶關市與全省整體水平的比較

表3 韶關與全省產業結構年均變動值比較(%)

表4 韶關與全省三次產業結構超前系數比較

表3、表4反映了韶關市和全省的產業結構變動情況,從中可以看出:20世紀90年代以來,韶關市的產業結構變動速度略快于全省整體的變動速度,其中21世紀之前的10年間全省整體的產業結構變動速度比較快,而同期韶關市產業結構的調整速度比較慢,尤其是1991-1995年,韶關市的產業結構年均變動值不足全省整體水平的30%。進入21世紀之后,韶關市產業結構調整的速度明顯加快,產業結構年均變動值反超全省整體水平。從產業結構變動的方向來看,20世紀90年代以來的25年時間里,韶關市和全省的第一產業超前系數均為負值,說明韶關市第一產業變動方向和全省整體的情況大體是一致的,第一產業所占比重都是呈下降的趨勢;第二產業全省整體是超前發展的,而韶關市的第二產業超前系數則為負值,所占比重呈現了下降的趨勢;第三產業超前系數韶關和全省都是正值,韶關市的指標達到了9.184,全省整體是3.794,說明第三產業是超前發展的,而韶關市的超前程度更為明顯。

三、結論與建議

(一)研究結論

借助More值、產業結構年均變動值、產業結構超前系數,本文實證測度了韶關市1991-2015年的三次產業結構變動情況,由此得出以下主要結論:

1.20 世紀90年代后期,韶關市開始進入了結構調整和產業轉型期,三次產業結構調整速度加快,尤其是21世紀以來,韶關市三次產業結構變動迅速,明顯快于20世紀90年代的水平。通過與全省整體的產業結構調整速度比較,發現在過去的25年時間里,前期階段(1991-2000)韶關市一直處于落后的狀況,產業結構調整相對緩慢;后期階段(2001-2015)韶關市產業結構調整進程加快,產業結構動態變化更加明顯。

2.就整個考察期來看,韶關市總體上是第一、第二產業滯后發展、第三產業超前發展,符合產業結構升級的一般規律。對比全省整體的產業結構變動方向,第一、第三產業韶關市與全省相吻合,只是第一產業比全省整體的滯后程度要弱一些,第三產業比全省整體的超前程度更明顯一些,而第二產業韶關市則滯后于全省整體的發展水平。究其原因,主要是與韶關市在全省發展格局中的定位有關。這樣的變動結果,既是現代經濟發展和區域主體功能定位的必然要求,也反映了韶關市在踐行綠色發展理念上取得的成效,綠色生態農業、生態休閑旅游產業在調整中進步明顯。

3.隨著結構調整和產業轉型,韶關市現代經濟的結構特征越來越明顯,三次產業所占比重呈現了“三二一”的發展格局。但是,韶關市的三次產業構成仍不合理,2015年全市三次產業所占比重為13.2:37.5:49.3, 同期全省的三次產業比為 4.6:44.8:50.6,全國為 4.6:41.6:53.7,韶關市的第一產業比全省和全國的水平高出8.6個百分點,第二、第三產業分別比全省低7.3個和1.3個百分點,比全國低4.1個和4.4個百分點,說明韶關市的產業升級發展仍有很大空間。需要指出的是,21世紀以來韶關市第二產業比重下降明顯,而且近年有加速的趨勢,這可以解釋為:在綠色發展、環境保護的約束下,韶關老工業基地的傳統產業已優勢不再,提升空間和發展潛力十分有限,而戰略性新興產業又尚在培育當中,轉型升級處于瓶頸階段,比重下降在所難免。

(二)對策建議

產業結構優化升級的目的在于推動經濟增長的動能轉換,進而實現經濟持續健康發展。因此,韶關市需要進一步推動產業結構的優化升級,構建具有山區特色的現代產業體系。根據上述的研究結果,本文提出以下促進韶關市產業結構升級的對策建議:

1.充分發揮比較優勢,促進綠色生態農業崛起。韶關市是廣東省的農業大市,在發展現代農業上有著得天獨厚的資源優勢,土地、氣候條件優越,林地空間廣闊,農產品種類豐富多樣,特色農產品經過多年的發展已經初具規模。根據這一現實條件,韶關市當前促進現代農業發展的關鍵在于充分發揮比較優勢,著力發展綠色生態農業,打造優質農產品品牌,擴大品牌知名度,提高產品的附加價值,進而提升市場競爭力。

2.科學謀劃與珠三角產業共建的發展方向,不斷挖掘新的增長點。作為曾經的華南重工業基地,韶關市經濟發展偏向于資源型產業,制造業長期處于產業鏈低端,自主創新能力不高,在愈加嚴格的環保政策約束下亟待轉型升級。為此,圍繞主動融入珠三角、加快實施產業共建的發展策略,韶關市應科學謀劃與珠三角產業共建的發展方向,著力提高自主創新能力以及引進技術消化吸收的能力,借助技術創新改變資源型產業、傳統型產業的增長路徑,帶動制造業向高附加值、高技術含量的價值鏈升級,促進產業高端化發展,形成新的經濟增長點。

3.大力發展現代服務業,促進服務業轉型升級。國內外發展經驗表明,現代服務業是區域經濟增長的支柱,對于區域經濟社會發展有著重要的支撐作用。韶關市著重發展現代服務業,關鍵要解決兩個方面的問題:一是要加快物流、金融、信息、會展等生產性服務業的發展,促進生產性服務業與第一、第二產業的滲透與融合;二是要強化生活性服務行業的發展,充分利用本地獨特的旅游資源優勢,圍繞生態養生、農業觀光體驗和休閑度假等方面著力打造旅游精品,形成豐富的旅游產業鏈和新興的支柱產業。

參考文獻:

[1]安增軍,曾倩琳.福建省產業升級效應測評體系實證研究——基于層次分析法[J].福建論壇,2012(7):129-133.

[2]高燕.產業升級的測定及制約因素分析[J].統計研究,2006(4):47-49.

[3]丁煥峰,孫潑潑.中國產業升級測度與策略分析[J].商業研究,2010(5):97-100.

[4]李博,胡進.中國產業結構優化升級的測度和比較分析[J].管理科學,2008(2):86-93.

[5]徐仙英,張雪玲.中國產業結構優化升級評價指標體系構建及測度[J].生產力研究,2016(8):47-51.

[6]靖學青.上海產業升級測度及評析[J].上海經濟研究,2008(6):53-59.

[7]程艷霞,李娜.湖北產業結構升級測度與產業結構優化研究[J].武漢理工大學學報(信息與管理工程版),2010(1):118-121.

[8]倪鶴,周桂榮.天津產業結構升級測度評析與路徑選擇[J].經濟視角(下),2013(3):86-88.

[9]林晶,吳賜聯.福建產業結構升級測度及產業結構優化研究[J].科技管理研究,2014(2):41-44.

[10]譚晶榮,顏敏霞,鄧強,等.產業轉型升級水平測度及勞動生產效率影響因素估測[J].商業經濟與管理,2012(5):72-82.