基于PSR模型的韶關市城市土地集約利用評價

成 量,王尚九 ,梁 舒

(1.韶關學院 英東農業科學與工程學院;2.韶關學院 數學與統計學院,廣東 韶關 512005)

“壓力-狀態-響應”(PSR)模型是由經濟合作與發展組織(OECD)和聯合國環境規劃署(UNEP)于20世紀80、90年代共同提出的用于研究環境問題的框架體系。該模型將人類與環境之間的相互關系用“原因-效應-響應”這一邏輯思維體現出來,其中壓力表征人類活動對環境的作用,它既是狀態形成的原因,又是響應的結果;狀態表征某一時間段的環境狀態和環境變化情況,它是壓力造成的結果和響應的目的;響應是人類針對環境問題采取的措施,它反映了人類對環境狀態或環境變化情況的反應程度,并最終影響環境狀態。該模型回答了人類與環境之間發生了什么、為什么發生以及人類應該如何做的問題,能較好地詮釋土地集約利用的內涵,因而被國內眾多學者應用于土地集約利用評價中。本文以韶關市為例,應用PSR模型構建城市土地集約利用評價指標體系,研究2005-2015年韶關市城市土地集約利用水平的演變狀況。

一、研究區概況和數據來源

(一)研究區概況

韶關市位于廣東省北部,地處粵湘贛交界地帶。地形以山地丘陵為主,河谷盆地分布其中,地貌較為復雜。韶關屬中亞熱帶濕潤型季風氣候區,一年四季均受季風影響。2015年韶關市土地面積為18 412 km2,占廣東省的10.24%,人均土地面積55.76 m2。韶關市市區由湞江區、武江區、曲江區組成,由于河流和山體分隔,建成區面積不大,2015年建成區面積僅為99 km2,建成區面積占市區面積比例為3.46%,其中居住用地面積為35 km2,綠化覆蓋面積0.45 km2,綠化覆蓋率為46.03%。雖然是廣東省規劃發展的粵北區域中心城市,韶關市的經濟卻并不發達,2015年GDP為1 150.0億元,不足廣東省地級市平均GDP的三分之一,其中第一產業增加值149.5億元,第二產業增加值429.3億元,第三產業增加值571.2億元。2005-2015年間,韶關市GDP增幅2.41倍,低于同處粵北山區的清遠市。

(二)數據來源

由于數據年度間變化不大,選取2005年、2010年、2015年三個時點分別測算韶關市城市土地集約利用水平。土地利用及經濟數據來自各年度《中國城市統計年鑒》、《廣東統計年鑒》、《韶關統計年鑒》及《韶關市國民經濟和社會發展統計公報》等。

二、研究方法

(一)指標體系構建

影響土地集約利用的因素很多,多數研究從土地投入水平、土地利用強度、土地產出效益、土地生態環境質量等方面選擇評價指標。本文根據土地集約利用內涵和PSR模型,遵循指標選取原則[1],構建可以反映韶關市城市土地集約利用狀況的評價指標體系。該指標體系由目標層、準則層、指標層構成,指標層涵蓋了壓力、狀態、響應三方面選取的12個指標(表1)。其中壓力指標反映人口數量增加、環境保護以及經濟增長對城市土地造成的負荷;狀態指標描述城市土地利用后體現出來的利用效益、經濟產出和生態環境質量;響應指標則是指為應對城市土地壓力而采取的措施,如單位土地面積上的固定資產投資和從業人員數量、污水處理率等。

表1 基于PSR模型的城市土地集約利用評價指標

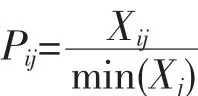

(二)原始數據無量綱化

指標體系中各項指標的計量單位和數量級差異較大,故各指標間不具有可比性,無法進行綜合分析[2]。為消除指標數據的量綱影響,需對原始數據進行無量綱化處理。本文指標體系中涉及的指標均為正向指標,將各指標的原始數值與最小值進行對比,獲取標準化數值,具體公式如下:

式中:Pij為第i年第j個指標標準化后的數據,Xij為第i年第j個指標的原始數據,min(Xj)為第j個指標的最小值。

(三)指標權重確定

城市土地集約利用評價是一個多指標定量綜合評價的過程,指標權重直接影響到集約利用評價結果的準確性。確定權重的方法包括熵值法、主成分分析法、德爾菲法、層次分析法等。本文構建的評價指標體系層級明顯,指標復雜多樣,采用德爾菲法和層次分析法綜合確定各項指標權重。實施過程如下:第一,德爾菲法:編制指標體系權重征求意見表,發放給韶關市的20位專家,由專家根據指標重要性對準則層、指標層匿名賦分。收集整理專家意見,并將統計結果反饋給專家,專家根據反饋結果調整權重分值。經過三輪征詢,最終確定各層次指標的權重。第二,層次分析法:邀請專家采用1-9標度法對各層次指標進行兩兩比較,構造目標層-準則層和準則層-指標層的判斷矩陣,經層次單排序后再進行層次總排序和一致性檢驗,確定指標權重。第三,綜合確定權重:對德爾菲法和層次分析法所得權重進行綜合分析,取兩者的算術平均值作為韶關市城市土地集約利用評價體系中各指標權重,如表1所示。

(四)綜合評價計算

對各指標分值與權重進行運算,得到城市集約利用水平綜合指數,公式如下:

式中:Si為第i年的城市土地集約利用評價綜合指數,Pij為第i年第j個指標標準化后的數據,Wj為第j個指標的權重。

(五)協調度分析

城市土地集約利用評價指標體系由壓力、狀態、響應三個準則層構成,集約利用水平的高低不僅在于綜合得分的高低,還在于三個準則層之間相互協調的程度。協調度,即是準則層之間和諧一致、配合得當的關系[3]。一般來說,準則層變化的速率越均衡,土地集約利用過程越協調。協調度指數CI計算公式如下:

式中:CI為協調度,S1、S2、S3分別為壓力層、狀態層、響應層得分,當準則層分值越接近時,CI值越接近,此時各準則層均衡發展。

三、結果分析

(一)綜合評價

根據指標標準化后數據和指標權重計算得到2005年、2010年、2015年的準則層指數和集約度綜合指數,根據準則層指數計算得到協調度指數。韶關市城市土地集約利用評價結果見表2、圖1。

表2 韶關市城市土地利用集約度、協調度指數

圖1 韶關市城市土地集約利用評價指數

由綜合評價結果可以看出,從2005年到2015年韶關市城市土地集約利用水平呈上升趨勢,與基期年的土地集約利用綜合評價指數相比,2009年上升了72%,2015年上升了97%。這說明隨著工業化和城鎮化進程加快,韶關市政府采取的“控制總量、盤活存量、提高質量”的土地集約利用政策得到了落實,集約利用水平不斷提高。但是綜合評價指數的絕對值不高,說明集約利用潛力空間較大。

(二)分準則層評價

土地壓力方面,壓力指數呈先升后降趨勢,與2005年相比,2015年土地壓力略有下降,下降幅度為7.1%。究其原因,一是人口密度變化不大,韶關毗鄰珠三角,在廣東省屬于經濟欠發達城市,對勞動力的吸引力不夠,大量人口遷出至珠三角發達城市。2005-2015年十年間,市轄區人口凈增1.97萬人,人口密度增長幅度僅為2%。二是建成區綠地覆蓋面積大大增加,但綠地覆蓋率快速上升后又緩慢下降。2005-2010年間,韶關市建成區綠地覆蓋面積增加值超過建成區面積增加值,綠地覆蓋率呈快速上升趨勢,而2010-2015年間,盡管綠地覆蓋面積增加了21%,但建成區面積增長幅度達到了26%,從而導致建成區綠地覆蓋率有小幅度下降。三是GDP增速較慢,韶關市的主要產業是鋼鐵、水泥、建材、采礦等,產業發展后勁不足,2015年韶關市GDP增速僅為3.31%,在廣東省地級市中排名墊底。總體而言,人口、環境以及經濟對韶關市城市土地壓力未產生較大影響。

土地狀態方面,狀態指數由2005年的1增加至2.54,增長幅度為1.54倍。其中地均二、三產業產值和人均建設用地權重較大,是影響城市土地集約利用狀態的關鍵因素。10年間地均二三產業產值增長1.96倍,人均建設用地增長了73%。此外,地均財政收入增長幅度也較大,由2005年的49萬元/km2增加到2015年的174萬元/km2,增加了2.55倍。可見,雖然與廣東省其他地市相比,韶關市10年來的經濟增長速度較為緩慢,但與自身相比經濟發展水平有所提高。

10年間土地響應指數增長幅度與狀態指數基本持平,遠高于壓力指數。說明現階段韶關市政府對土地集約利用給予了高度重視,并采取了積極有效的措施來應對土地壓力。2015年,韶關市市轄區地均固定資產投資額為904.99萬元/km2,地均從業人員數為120.43萬元/km2,與2005年相比分別增長了2.35倍和1.36倍。除了加大資金和勞動力投入,韶關市政府還積極推進城市污水處理廠和配套截污管網的建設,提高城市污水處理能力,2015年城市污水處理率達到81.77%。

(三)協調度評價

從協調度來看,韶關市2005年、2010年、2015年的協調度指數均低于,且各年間差異不大。具體來看,2005年、2010年土地集約利用的壓力指數高于狀態指數和響應指數,說明韶關市城市土地集約利用對壓力缺乏敏感度,政府響應滯后。2010年后,響應指數因第三輪土地利用規劃的實施和政府投入的增加上升,壓力指數因經濟和人口增長動力不足下降,壓力指數低于狀態指數、響應指數的一半,導致2015年的協調度在這三個時點上最低。壓力、狀態、響應的協調有利于土地集約利用,給予土地利用一定壓力能激發政府采取有效的響應措施,使土地利用達到更好狀態。

四、結論與建議

(一)結論

本文從PSR模型的角度出發,提出了城市土地集約利用評價指標體系,并借助德爾菲法和層次分析法確定指標權重,計算出壓力層、狀態層、響應層指數及集約度綜合評價指數,進而利用協調度衡量土地集約利用評價,得出如下結論:

1.綜合評價結果表明,韶關市城市土地集約利用水平10年間有大幅度的提高,增幅為97%。主要原因是投入、產出類指標有較大規模的增長。評價得出的韶關市城市土地集約利用演變狀況與實際情況基本一致,說明基于PSR模型構建的評價指標體系是可行的。

2.從各準則層和協調度評價結果來看,2005-2010年壓力指數先升后降,狀態指數、響應指數保持上升趨勢,協調度穩定但2015年數值最低。原因在于韶關市產業結構不合理,GDP增長過度依賴重工業,經濟、人口增長動力不足,壓力對狀態和響應的刺激不足。

(二)建議

在主動融入珠三角這一背景下,韶關市可以采取相應的措施來提高土地集約利用水平。例如,進一步優化產業結構,轉變經濟發展方式,雖然韶關市產業結構已經是“三二一”格局,但第三產業比重仍低于廣東省平均水平;注重立體開發,提高土地利用效益,韶關市區的人口及經濟活動密集分布在老城中的小島片區,該片區建筑密度低、地下空間利用少,應該充分借鑒其他城市土地利用的經驗,開發立體交通和地下立體空間;推進城市土地整理,盤活存量土地,韶關市區矮、破、危、舊建筑林立,土地閑置和低效利用情況較多,應積極推動“三舊”改造,釋放存量土地活力;加大生態環境治理力度,促進城市可持續發展,韶關市既是廣東省北部的生態屏障,又是老工業城市,應在保護生態環境的基礎上發展生態產業,同時淘汰落后產能,減少工業污染。

參考文獻:

[1]黎磊.基于PSR模型的城市土地集約利用評價——以成都市為例[J].綿陽師范學院學報,2014(2):116-122.

[2]周姣娣,楊小雄,林耀奔.基于PSR模型的土地集約利用評價研究——以廣西壯族自治區為例[J].湖南農業科學,2017(3):54-57.

[3]謝天,濮勵杰,張晶,等.基于PSR模型的城鄉交錯帶土地集約利用評價研究——以南京市棲霞區為例[J].長江流域資源與環境,2013(3):279-284.