基于無儀器佩戴的疲勞駕駛監測研究

李佳玉,彭見輝

0 引言

因疲勞駕駛所造成的交通事故占比較大[1],對汽車駕駛員的駕駛狀況進行準確監測,并在疲勞時給予預警是減少交通事故的重要措施。目前,國內外關于疲勞駕駛的監測主要有基于車輛狀態信息、駕駛員操作行為及生理反應的監測等。而對車輛行駛狀態和駕駛員操作行為的疲勞監測易受路面狀況等外界環境因素的影響[2],對駕駛員生理信號進行監測需采集人體生理信號如腦電波、脈搏、心率等,采集設備通常為接觸式的,需和駕駛員緊密接觸,對駕駛員行車造成極大干擾[2]。本文通過模擬駕駛實驗,利用面背壓傳感器采集駕駛員的背靠壓力信號,先進行小波消噪處理,再與采集的心率信號做相關性分析,確定背靠壓力可作為疲勞判定標準,提出了一種無儀器佩戴駕駛的疲勞監測方法,對疲勞駕駛監測及預警系統的設計具有一定指導作用。

1 疲勞駕駛數據采集

在實際道路環境中疲勞駕駛非常危險,難以進行數據采集。研究證實,以實驗室模擬疲勞駕駛采集的數據與實際車輛疲勞駕駛的基本相符[3]。實驗駕駛平臺(如圖1),可實現對汽車實際操作的真實模擬。

圖1 模擬駕駛實驗圖

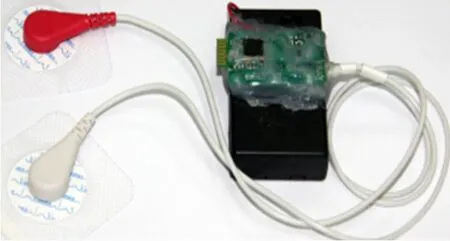

實驗中使用面背壓傳感器(如圖2)、BMD101軟接觸式心電傳感器(如圖3)采集駕駛員的背壓力和心率信號,設置采樣頻率均為200 Hz。其中心電傳感器是將心電極片粘貼在駕駛員胸部,利用內部心電監測模塊采集心率信號;面背壓傳感器是直接放置于實驗駕駛員背部,利用對汽車座椅的壓力實現背靠壓力信號的采集。模擬駕駛實驗在上午 10∶00-12∶00 和下午 14∶00-16∶00 兩個時間段內進行,實時采集并記錄駕駛員的背壓力和心率數據。

圖2 面背壓力傳感器分布圖

圖3 心電傳感器

2 背壓力信號疲勞特征參數分析

運用駕駛員行車過程中的自我疲勞評價、旁人的客觀疲勞評價與PVT測試[4]相結合的方法完成清醒和疲勞狀態下背壓力和心率數據的劃分。選取駕駛員清醒和疲勞狀態下120min背壓力和心率數據分別進行分段處理,共12段,進行以下分析。

2.1 面背壓力信號分析

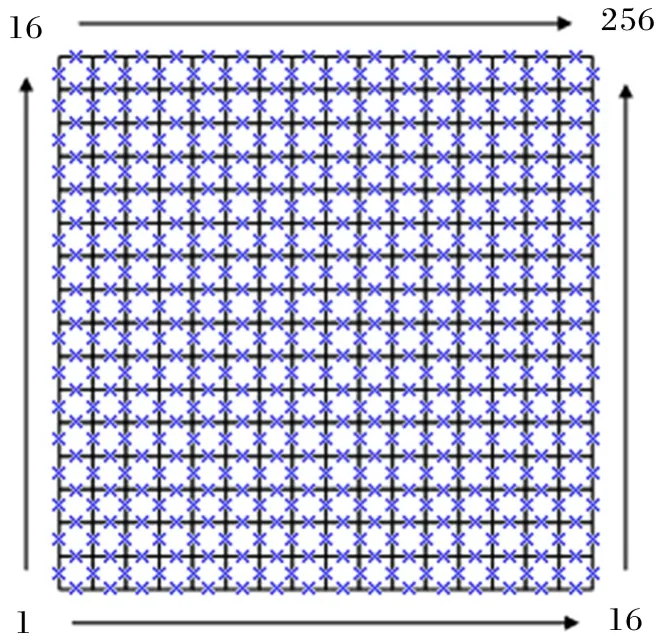

面背靠壓傳感器是由16×16,編號1~256,呈矩陣式分布的壓力傳感器構成的。以駕駛員清醒狀態下背靠壓力數據段5為例,做其等高線圖(如圖4),其中顏色較深的部分為背靠壓力較大的采集點。選擇其中背靠壓力最大點,由圖可知是第102個傳感器采集點,并截取其6 s數據,波形如圖5。

圖4 背靠壓力等高線圖

圖5 背靠壓力最大采集點波形

由圖5可知,背靠壓力波形是連續但不光滑的曲線。由于駕駛員操作方向盤時引起身體移動,采集的背壓力信號存在基線漂移,再者噪聲、工頻等也會對背靠壓信號造成干擾,所以有必要進行背靠壓力信號的消噪。

2.2 小波分析處理背靠壓力信號

小波分析在噪聲消除、濾波、信號特征提取等方面具有較為突出的優勢[5]。db4小波基函數由于計算量少,濾波消噪效果好,并可以在MATLAB中直接對信號進行快速處理,便于實際實現[5]。本文選用db4小波進行背靠壓力信號的濾波消噪,詳細過程如下∶

第一步,將2.1中截取的6 s背靠壓力數據運用小波基函數對信號在選定的尺度下進行小波分解,得到不同尺度下信號對應的小波系數;

第二步,對背靠壓力數據小波分解后所得到的小波系數進行閾值門限計算;

第三步,對背壓力數據完成小波重構,將小波系數按照分解層次進行小波逆變換,以獲得濾波去噪后的背壓力信號,如圖6所示。

同理,完成駕駛員疲勞狀態下背靠壓力數據段5的消噪濾波。

2.3 背壓力與心率信號的相關性分析

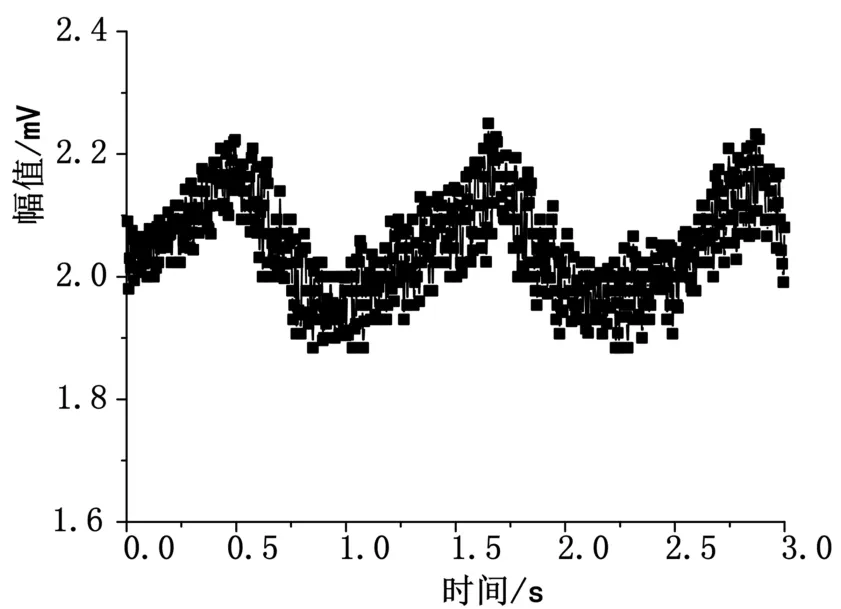

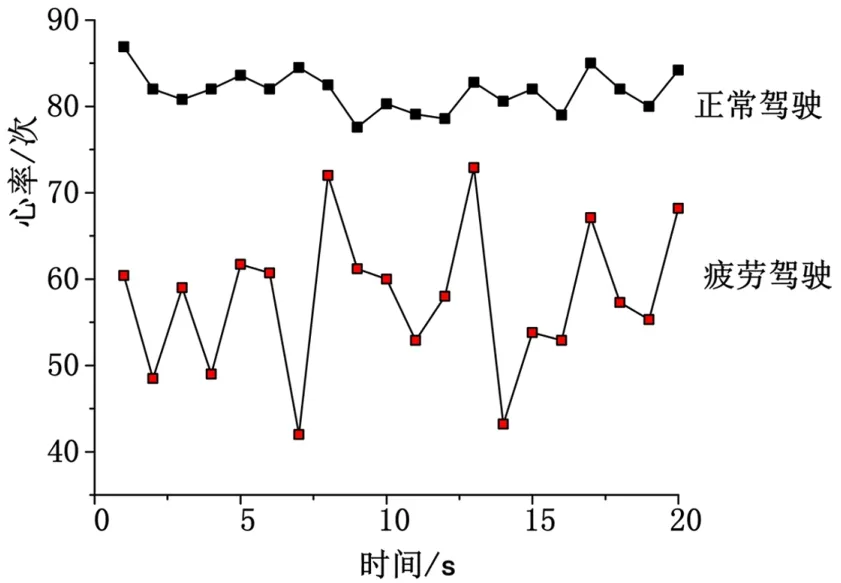

采集駕駛員正常和疲勞兩種駕駛狀態下的心率信號如圖7所示。可知駕駛員的心率變化在正常狀態下相對較平穩,而疲勞狀態下相對劇烈。研究表明,心率信號可作為監測駕駛員的駕駛狀態(清醒或疲勞)的標準[6-7],因此將實驗測得的心率信號作為參考,與消噪濾波后的背壓力信號進行相關性分析。

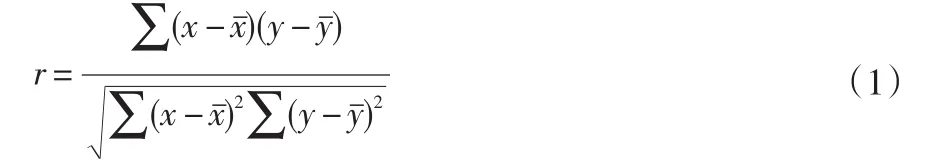

其中,x,y分別表示背壓力和心率。

分別在清醒和疲勞狀態下,運用相關性式(1)對心率信號和處理后的背壓力信號分析,得駕駛員正常時心率與背壓力的相關系數為r=0.812 3,疲勞時心率與背壓力的相關系數為r=0.858 2。當0.8≤|r|<1時,表明相關等級為高度相關[7],由此可知正常、疲勞狀態,背靠壓力與心率均在高度相關,背靠壓力可作為評定駕駛員疲勞程度的特征,即可利用面背壓傳感器進行疲勞駕駛監測。

圖6 小波處理后的背靠壓力信號

圖7 不同駕駛狀態下的心率

3 結論

通過室內模擬疲勞駕駛實驗,利用面背壓傳感器和心率傳感器分別采集駕駛員背靠壓力和心率信號,以心率信號為參考,分析背靠壓力和心率之間的相關性,得到兩者高度相關,故在疲勞駕駛監測中可將背靠壓力信號作為判定駕駛員是否疲勞的主要依據。基于無儀器佩戴的疲勞駕駛監測法對疲勞駕駛監測及預警具有重要參考意義。

參考文獻:

[1]王雯麗,孫玥,李龍驕,等.疲勞駕駛監測的研究進展[J].林業機械與木工設備,2009,37(07):11-13.

[2]成波,馮睿嘉,張偉,等.基于多源信息融合的駕駛人疲勞狀態監測及預警方法研究[J].公路交通科技,2009(26):13-18.

[3]Kobayashi F,Watanabe T,Watanabe M,et al.Blood Pressure and Heart Rate Variability in Taxi Drivers on Long Duty Schedules [J].Journal of Occupational Health.2002,44(4):214-220.

[4] PeterGrav, Kurt Krauchj, Vera Knoblauch, et al.Cir-cadian and wake-ependent modulation of fastest and slovest reaction times during the psychomotor vigilance tasks [J].Physiology&Behavior, 2004 (80):695-701.

[5](美)伯勒斯著,丙國勝,程正興,王文譯.小波與小波變換導論[M].北京:電子工業出版社,2013.

[6]楊渝書,姚振強,李增勇.心電圖時頻域指標在駕駛疲勞評價中的有效性研究[J].機械設計與制造,2002(5):94-95.

[7]李佳玉,王仲民,鄧三鵬,等.基于生理信號的疲勞駕駛研究[J].機械工程師,2015(12):25-26.