9個甘藍型春油菜品種(系)在甘南高寒陰濕區引種初報

胡再青,王國平,徐冬麗,郭建煒,閆春梅,劉梅金

(甘南藏族自治州農業科學研究所,甘肅 合作 746300)

油菜是甘南州的兩大優勢作物之一,也是甘南州主要的食用油原料,其種植面積、產量和商品率在全州農業生產中占有重要地位[1]。甘藍型雜交油菜具有產量高、品質佳、含油率高等特性[2-3],以往主要在甘南海拔2 600 m以下地區種植。近年來,甘南州先后從青海省農林科學院春油菜研究所、華中農業大學等單位引進甘藍型雜交油菜新品種青雜3號、青雜5號、華協1號等在洮河、大夏河等光熱資源較好的區域種植,取到了很好的效果,含油率達到50%~55%[4-7];比當地主栽甘藍型雜交油菜甘南3號增產1 050 kg/hm2,增產率達87.5%。但海拔2 650~2 750 m區域種植以上品種不能正常成熟,種植白菜型油菜則產量低、品質差。為了篩選出適宜該區域種植,農藝綜合性狀突出、高產優質的甘藍型春油菜早熟品種,我們于2017年在海拔2 750 m的合作市卡加曼鄉新集村對引進的10個優質甘藍型早熟春油菜品種(系)進行了引種試驗,現將結果初報如下。

1 材料與方法

1.1 供試材料

供試油菜品種(系)共9個,均為甘藍型早熟春油菜雜交種,分別為大地95(中國農業科學院油料作物研究所提供);圣光127、圣光167、華油雜137(華中農業大學提供);冠油雜812(甘肅省匯豐種業提供);黔油早1號、黔雜J118(貴州省農業科學院院油料研究所提供);隴油10號、11TS19(甘肅省農業科學院作物研究所提供)。對照品種為甘南州甘藍型油菜種植區主栽品種極早熟春油菜青雜7號(青海省農林科學院春油菜研究所提供)。

1.2 試驗方法

試驗設在位于合作市卡加曼鄉新集村的甘南州農業科學研究所綜合試驗站。當地平均海拔2 750 m,年平均氣溫2.8℃,年日照時數2 500 h,年均降水量510 mm,年均無霜期140 d。試驗地為旱川地,土壤為耕種亞高山草原草甸土,地勢平坦,土地平整,中等肥力,地力均勻,前茬作物為青稞。試驗采用隨機區組排列,3次重復。小區面積20 m2(4 m×5 m),小區走道寬1.0 m。試驗采用露地條播種植方式。播前結合淺耕基施油菜專用肥600 kg/hm2。播前10 d用70%銳勝可分散性種子處理劑按使用說明拌種,4月11日人工開溝溜籽條播。3葉期間苗,4~5葉期結合中耕除草按行距25 cm、株距4~5 cm定苗,保苗90萬株 /hm2。5葉期選擇陰雨天追施尿素75 kg/hm2。其余田間管理同于當地大田。田間觀察記載物候期及生育期,收獲前每小區隨取樣10株進行考種,按小區單收計產[8]。

2 結果與分析

2.1 生育期

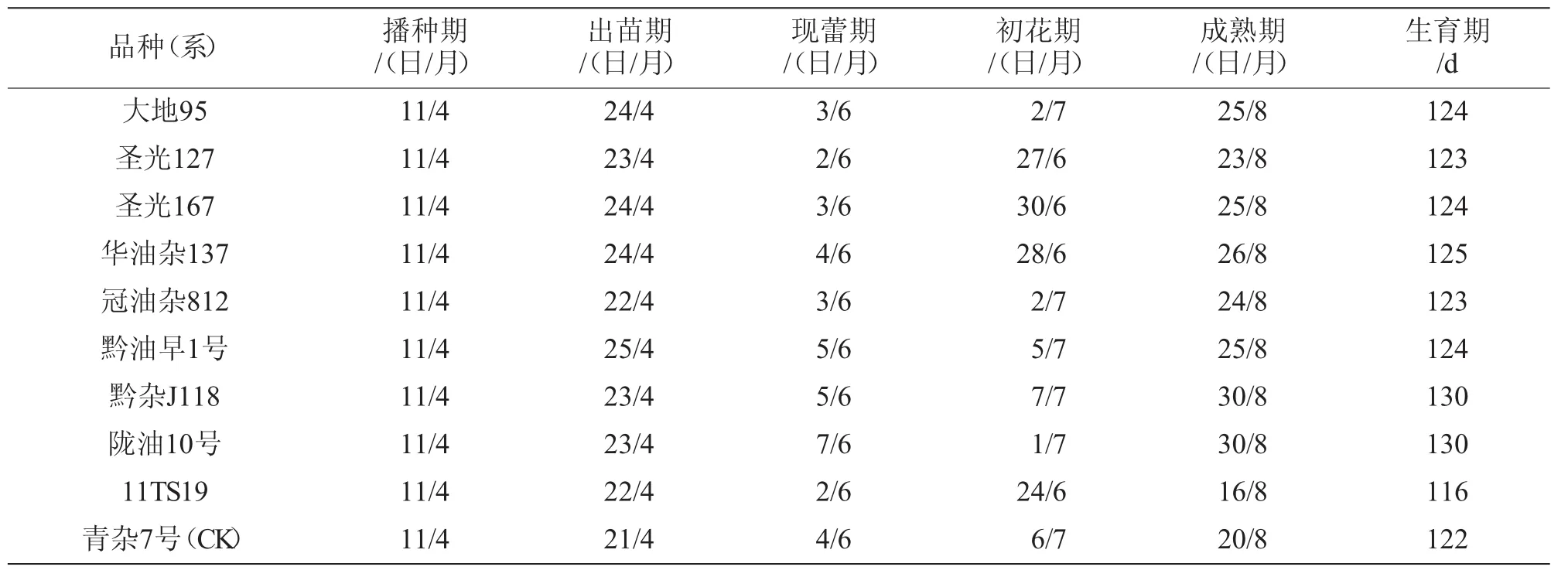

從表1可以看出,在4月11日同期播種的前提下,出苗期以青雜7號(CK)最早,為4月21日,較其余品種(系)早出苗1~4 d。現蕾期以圣光127、11TS19最早,均為6月2號,均較對照品種青雜7號早現蕾2 d;大地95、圣光167、冠油雜812次之,均為6月3日,均較對照品種青雜7號早現蕾1 d;其余品種(系)較對照品種青雜7號遲現蕾0~3 d。初花期以11TS19最早,為6月24日,較對照品種青雜7號提前12 d;圣光127次之,為6月27日,較對照品種青雜7號提前9 d;華油雜137居第3,為6月28日,較對照品種青雜7號提前8 d;黔雜J118比對照品種遲1 d;其余品種(系)較對照品種青雜7號提前1~6 d。成熟期以11TS19最早,為8月16日,較對照品種青雜7號早熟4 d;青雜7號(CK)次之,為8月20日;其余品種(系)較對照品種青雜7號晚熟3~10 d。生育期以11TS19最短,為116 d,較對照品種青雜7號縮短6 d;青雜7號(CK)次之,為122 d;其余品種(系)較對照品種青雜7號延長1~8 d。由此可見,除11TS19、青雜7號(CK)8月中旬成熟外,其余品種(系)均于8月下旬成熟。

2.2 主要農藝性狀

從表2可以看出,株高以黔雜J118最高,為168.0 cm,較對照品種青雜7號高23.0 cm;隴油10號次之,為160.0 cm,較對照品種青雜7號高15.0 cm;11TS19最矮,為121.0 cm,較對照品種青雜7號矮24.0 cm。一次有效分枝數以隴油10號最多,為5.5個,較對照品種青雜7號多2.0個;其次是圣光167,為5.0個,較對照品種青雜7號多1.5個;大地95、11TS19最少,均為3.0個,均較對照品種青雜7號少0.5個。二次有效分枝數以冠油雜812和黔油早1號最多,均為3.0個,均較對照品種青雜7號多3.0個;其次是圣光127,為2.0個,較對照品種青雜7號多2.0個;隴油10號、11TS1分別較對照品種青雜7號多0.5、1.5個;大地95、圣光167、華油雜137、黔雜J118、青雜7號(CK)均未發生二次有效分枝。主軸有效角果數以華油雜137最多,為67.5個,較對照品種青雜7號多6.0個;其次是圣光167,為65.5個,較對照品種青雜7號多4.0個;大地95最少,為46.0個,較對照品種青雜7號少15.5個。角果長以大地95最長,為8.80 cm,較對照品種青雜7號長0.52 cm;青雜7號(CK)次之,為82.8 cm;其余品種(系)較對照品種青雜7號短1.06~3.08 cm。角果粒數以圣光127最多,為28.6粒,較對照品種青雜7號多5.0粒;其次是黔雜J118,為28.0粒,較對照品種青雜7號多4.6粒;黔油早1號最少,為21.4粒,較對照品種青雜7號少2.2粒。單株有效角果數以圣光167最多,為222.5個,較對照品種青雜7號多67.5個;其次是冠油雜812,為186.0個,較對照品種青雜7號多31.0個;大地95最少,為95.0個,較對照品種青雜7號少60.0個。千粒重以大地95最高,為5.08 g,較對照品種青雜7號增加1.18 g;其次是黔雜J118,為4.69 g,較對照品種青雜7號增加0.79 g;黔油早1號最低,為3.53 g,較對照品種青雜7號低0.37 g。

表1 參試甘藍型春油菜品種(系)的物候期及生育期

表2 參試甘藍型春油菜品種(系)的主要農藝性狀

2.3 產量

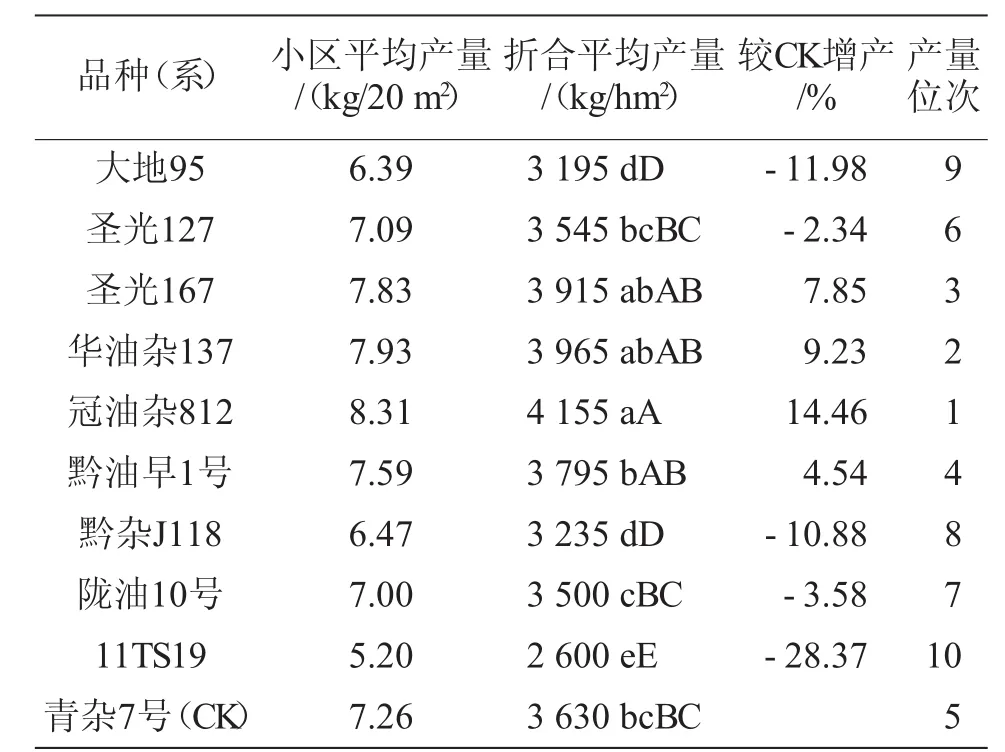

從表3可以看出,各參試品種(系)的平均折合產量以冠油雜812最高,為4 155 kg/hm2,較對照品種青雜7號增產14.46%;其次是華油雜137,平均折合產量為3 965 kg/hm2,較對照品種青雜7號增產9.23%;圣光167居第3,平均折合產量為3 915 kg/hm2,較對照品種青雜7號增產7.85%;黔油早1號居第4,為3 795 kg/hm2,較對照品種青雜7號增產4.54%。其余品種(系)較對照青雜7號減產2.34%~28.37%。對平均折合產量進行方差分析的結果表明,冠油雜812與華油雜137、圣光167差異不顯著,與黔油早1號差異顯著,與其余品種(系)差異極顯著;華油雜137、圣光167與黔油早1號、青雜7號(CK)、圣光127差異不顯著,與隴油10號差異顯著,與其余品種(系)差異極顯著;黔油早1號與青雜7號(CK)、圣光127差異不顯著,與隴油10號差異顯著,與其余品種(系)差異極顯著;青雜7號(CK)與圣光127、隴油10號差異不顯著,與其余品種(系)差異極顯著;圣光127與隴油10號差異不顯著,與其余品種(系)差異極顯著;隴油10號與黔雜J118、大地95、11TS19差異極顯著;黔雜J118與大地95差異不顯著,但均與11TS19差異極顯著。

表3 參試甘藍型油菜品種(系)的產量結果

3 小結

結果表明,在露地栽培條件下,引進的9個甘藍型春油菜新品種(系)在甘南州海拔2 750 m的高寒陰濕區田間表現為生長整齊,綜合性狀良好,在當地氣候條件下均可正常成熟。其中以冠油雜812平均折合產量最高,為4 155 kg/hm2,較對照品種青雜7號增產14.46%;其次是華油雜137,平均折合產量為3 965 kg/hm2,較對照品種青雜7號增產9.23%;圣光167、黔油早1號平均折合產量較高,分別較對照品種青雜7號增產7.85%、4.54%。4個品種綜合性狀良好,豐產及適應性好,可在甘南州海拔2 750 m以下的高寒陰濕區及類似生態區種植。11TS19雖然平均折合產量僅為2 600 kg/hm2,但較對照品種青雜7號早熟4 d,可考慮在甘南州海拔2 800 m以下的區域試種,以替代高海拔區種植的白菜型油菜品種。

參考文獻:

[1]楊鴻雁.甘南州甘藍型春油菜引種試驗初報[J].甘肅農業科技,2013(9):37-39.

[2]閆春梅,王國平.2014年國家甘藍型春油菜早熟組區試甘南點總結[J].甘肅農業科技,2015(11):26-28.

[3]王 毅,董 云,靳豐蔚,等.種植地區對甘藍型春油菜品種品質的影響[J].甘肅農業科技,2017(8):10-15.

[4]劉后利.油菜遺傳育種學[M].北京:中國農業大學出版社,2000:223-224.

[5]官春云.油菜品質改良和分析方法[M].長沙:湖南科學技術出版社,1985:23.

[6]傅壽仲,張潔夫,戚存扣,等.甘藍型油菜高含油量種質選育研究[J].中國油料作物學報,2008,30(3):279-283.

[7]李殿榮,田建華,陳文杰,等.甘藍型油菜特高含油量育種技術與資源創制[J].西北農業學報,2011,20(2):83-87.

[8]李繼強,蒲小偉.23個雙低油菜品種(系)在山丹的引種試驗初報[J]. 甘肅農業科技,2015(7):61-64.