生態學理論視野下湖南省祁東縣沙井灣村傳統聚落形成研究

李毅

(廣東工業大學藝術與設計學院,廣東 廣州 510000)

1 聚落生態系統概述

聚落多指人類生存地域的城鎮,村落或城市的住宅區。聚落,在一定的地理區域內產生的社會關系和社會活動,特定的生存方式,而且有共同群體所聚合的相對獨立的地域性社會。而本篇研究的對象是湖南省祁東縣沙井灣村傳統聚落,沙井灣村經過了長期以來的時間積淀,形成了獨特的自然風貌。

生態學是研究生物和環境之間,生物和生物之間的相互關系的學科。從生態學的角度考量傳統聚落,是一種將傳統聚落融合自然,社會,人工等諸多要素的復合型生態系統研究。通過對傳統聚落相關的生態學理論分析,我們可以將傳統聚落生態理論宏觀的劃分為系統——平衡論,循環——再生論,適應——共生論。依托這三個方面的生態學理論基礎,進一步了解傳統聚落,探究沙井灣村傳統聚落的發展問題。

2 沙井灣村傳統聚落形成過程

2.1 擇居過程

擇居是一個聚落形成的最原始的過程。簡單一點理解是選擇一個地點居住下來。人對自然環境的抉擇,意味了擇居者對居住環境大致有三個因素的考慮:人的主觀意愿和客觀需求,社會經濟條件滿足,自然環境適宜性。

人類的擇居行為是對特定地域生態系統的人為干擾。這種干擾包括了興建房屋,引進新技術等。人們在最初定居時,干擾程度是最大的,隨著人類的活動根據時間而變化,聚落極大程度上取決了人類管理的程度。

圖1 沙井灣村傳統民居大門立面圖(圖片來源:作者自攝)

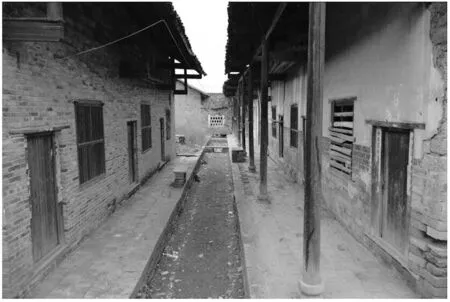

圖2 沙井灣村傳統民居(圖片來源:作者自攝)

沙井灣村傳統民居是一姓劉的地主的建宅基地,選擇基地時特地找風水大師看過此地,依山傍水,土質肥沃,滿足了自然環境的舒適性。如圖1和圖2。

2.2 適應過程

當選定了沙井灣村傳統民居的基地后,人為干預的聚落環境將會逐步被完善,呈現出對內外復雜環境要素的適應性過程。可以表現為:善于利用周圍環境的自然資源,比如木材,石材,水,土地等資源;對特定自然環境的適應,比如了解并掌握對自然環境的規律,地理特征,氣候條件;對已經存在的人工環境的適應,比如已經形成的聚落布局和建筑形態等;對特定社會環境的適應,比如共同生活在同一聚落的人們符合共同的行為準則和道德標準。在一系列的適應途中,人們自身對周圍自然環境的主觀意愿和客觀需求會不斷的得到滿足。沙井灣村傳統民居的居民逐漸對自然生態系統逐漸相互融合,變成結構更趨近于平衡的“復合型生態系統”。

2.3 發展過程

沙井灣村傳統民居的生態系統不斷的與周圍外部大環境進行了各種物質信息的交換,維持了自己的動態平衡。如果當交換的輸入與輸出出現差異性大的時候,就會形成一種干擾,因此聚落系統會重新發生調整,出現更新發展或變異的情況。但來自社會環境最大的干擾力是人的作用。因此,人類對沙井灣村傳統民居的干擾力越大,它的聚落發展變化也會更加迅速。反之,沙井灣村傳統民居的環境系統缺乏發展的推動力。

以上分析表明了沙井灣村傳統民居的聚落形成過程無論處在哪一階段,都表現出了人類與周圍自然生態或者已經存在的人工環境的相互作用關系。反復重復著平衡,干擾,調節,新的平衡這一環,而且是不斷運行的過程。

3 總結

本文綜述了生態系統理論對研究聚落研究提供了新的思路和方法。我們要以一個整體觀去看生態系統,同時還要知道動態平衡是生態系統的運行機制。從傳統聚落的生態系統結構可以了解到,人工環境和自然環境共同構造了聚落生態系統,物質和非物質形態要素聚集了聚落這一整體。他們相互發生作用,維系沙井灣村傳統民居人民的生存和發展,沙井灣村傳統民居的人民對其聚落生態的作用是巨大的,尤其是對聚落環境中的內在秩序框架產生著極大影響。

參考文獻:

[1] 李曉峰.鄉土建筑——跨學科研究理論與方法[M].中國建筑工業出版社出版,2005:10.

[2] R.Forman,M.Godron.景觀生態學.張啟德譯.臺北:田園城市文化事業有限公司,1994:10.

[3] 俞孔堅.中國人的理想環境模式及其生態史觀.北京林業大學學報,1990(12):10~17.