基于生態理念下的梅河口市總體規劃評價研究

李楊

(沈陽建筑大學,遼寧 沈陽 110168)

1 引言

隨著全社會環境意識的加強,有關生態城市、城市生態規劃與建設的理論研究和實踐活動也在我國許多城市積極開展。在城市總體規劃的編制中將資源指標和環境保護指標上升為約束性指標,不僅是建設資源節約型、環境友好型社會的必要條件,也是城市規劃的核心理念。

2 梅河口市生態環境要素分析

2.1 自然資源分析

梅河口市自然資源豐富,境內河流縱橫,河網水系密集,同時,擁有大量的人造濕地景觀且森林資源豐富,森林覆蓋率達28.8%。

(1)水資源。梅河口市屬第二松花江流域,河長10公里以上的有24條,主要有輝發河、一統河、大沙河。市多年平均水資源總量6.14億立方米,其中地表水資源量4.2億立方米,地下水資源量2.2億立方米。水資源較為缺乏,且水環境較為敏感,因此,對于梅河口的生態保護規劃中的水資源的保護利用要重點保護治理。

(2)生態環境。梅河口地處長白山脈向松遼平原的過渡地帶,屬低山丘陵區;地貌類型分為低山、盆地、丘陵、河谷、平原及黃土盆地。

植被按成因可分為自然植被和農業植被。自然植被屬于以闊葉林為主的闊葉、針葉混交林帶。覆蓋良好。由于大量開墾,很多處的植被已與農業植被呈復域狀出現。

梅河口氣候條件適宜,地貌類型豐富,水文條件優質,生態環境呈多樣性、系統性和可恢復性特點。使得梅河口市在總體規劃中的恢復性生態建設保護規劃的可實施性提高。

3 梅河口市總體規劃分析及評價

3.1 城市總體發展戰略及目標定位

梅河口市堅持“工業強市,商貿活市,生態興市”的城市總體發展戰略,以“區域樞紐城市,活力創新城市,和諧宜居城市,生態園林城市”為城市發展目標。應用生態學與系統學原理來規劃建設城市,自然地貌、植被、水系、濕地等生態敏感區域得到了有效保護,綠地分布合理,城市人文景觀和自然景觀和諧融通。以生態市的建設為目標,鞏固東、西、中部三大林區生態建設工程,推進三條生態流域,完成五個保護區,展現梅河口神、奇、秀、靈、寶的特色。建成成為山水秀美,生態良好,環境優美,人與自然和諧,社會經濟全面協調可持續發展的國家生態園林城市。

3.2 生態環境保護規劃分析

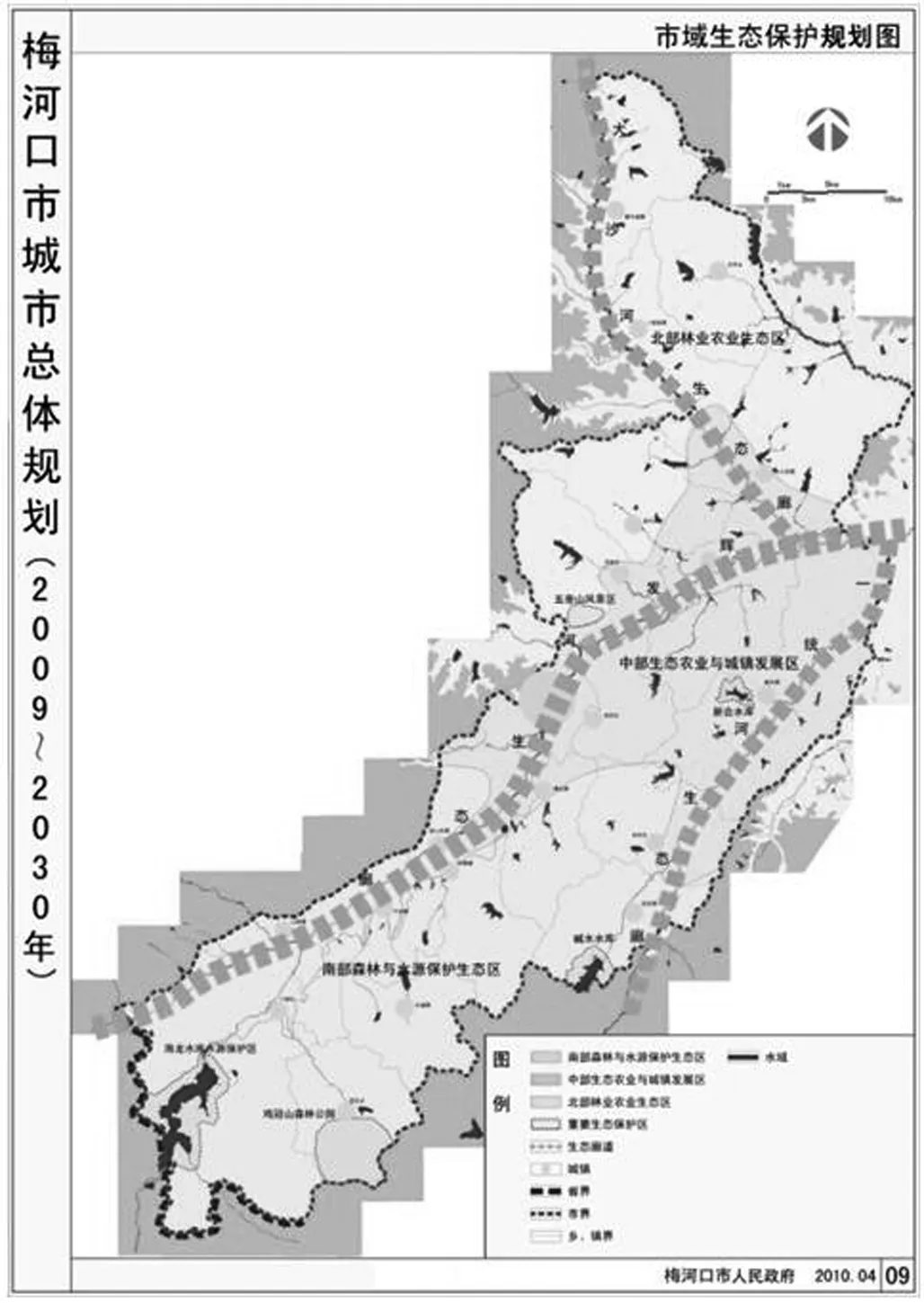

(1)生態區劃。根據全市地形地貌、生態環境和生態資源情況,將全市劃分為3個生態區,分別為南部森林與水源保護生態區;中部生態農業與城鎮發展區;北部林業農業生態區。

(2)生態結構。規劃提出構建梅河口市“三廊五核”的生態保護空間結構,構筑與城鎮空間體系相協調的區域自然生態體系,通過生態保護、生態恢復和生態建設三個方面,維護城市生態系統的平衡與穩定。

“三廊”指:三條重要的河流水系,是梅河口市重要生態廊道,是生物流的重要通道,對于確保區域內水生生物的棲息環境,維護水域生態系統的連續性和整體性,保證工農業生產和生活用水和營造城市景觀等方面發揮著重要的作用。

圖1 市域生態保護規劃圖

“五核”指:市域范圍內5處重要的水源保護區、森林公園、風景名勝區等重要生態保護區,對維護區域生態平衡和國家生物多樣性的保護具有重要的意義。

(3)生態發展策略。強化森林資源、水資源保護。加強生態公益林資源保護和建設,提高森林覆蓋率和林木蓄積量。強化水源林保護,避免飲用水源污染及水生態破壞。對各級水源保護區及其涵養林等區域要作為重要生態功能區進行保護,防止水土流失和水源污染。建立生態補償機制。積極開展生態補償機制的探索和試點,在國家、松花江流域、全省各個層面建立對梅河口市的生態補償機制。

3.3 對梅河口市生態環境保護規劃的評價

(1)生態規劃結構評價。梅河口“三廊五核”的生態建設結構,形成了完整的生態結構;充分保護了物種多樣性、生態自然、自然地形風貌和能源儲備等,將“天人合一”、“道法自然”的原始生態觀與可持續發展的現代生態觀有機的統一起來。

(2)生態發展策略評價。生態環境的生態補償是利用經濟手段體現生態服務功能價值的重要環境經濟政策。梅河口市通過生態保護、生態恢復和生態建設三個方面,維護城市生態系統的平衡與穩定。從不同的層面落實生態補償,但是生態發展中的指標體系考慮生態環境要素較多,針對城市經濟、社會發展規劃的指標較少,有些指標無法直接對城市規劃建設起到實際指導作用。

4 總結

城市的生態發展建設是一個動態的過程,要考慮多方面的因素,自然資源,生態環境等,使自然環境生態化,提高人居環境質量。城市生態環境的發展與空間結構,用地布局,產業結構都有著密切的聯系,應該更多的將生態規劃方法運用于城市總體規劃中空間管制的劃定和措施的制定、城市空間布局結構、生態環境保護規劃和保護策略、綠地和景觀系統、生態系統架構等方面,使城市規劃充分體現生態、宜居、可持續發展的科學發展觀。因此,城市規劃與生態規劃更好的融合的方法還需要進一步研究。

參考文獻:

[1] 徐建紅.生態理念和方法在城市規劃中的應用一以洛陽市總體規劃為例[J].中國科技信息,2008.11.

[2] 郝文升.低碳生態城市過程創新與評價研究——以天津市為例[J].城市發展研究,2012.9.