基于地基雷達技術的大壩變形監測技術研究

余波

摘 要:本文基于筆者從事大壩變形監測的相關工作經驗,以最新的地基雷達干涉測量技術應用于大壩變形監測為研究對象,論文選取某水電站大壩為研究對象,探討了具體的監測思路和數據處理分析方法,結論表明,基于地基雷達技術監測獲取的是區域性大面積形變信息,相對傳統單點監測信息量更大,可以提取高精度的變形信息。

關鍵詞:大壩 變形監測 地基雷達 INSAR

中圖分類號:TP79 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2018)01(a)-0078-02

大壩及邊坡穩定性問題是當前我國大型水利工程建設中的一個關鍵工程技術難題。傳統的精密水準儀、全站儀以及GPS等大地測量方法僅能獲取單個監測點的變形信息,很難滿足水利工程災害預測的實際需要。基于星載平臺的SAR干涉技術受雷達視角、失相干和大氣延遲的限制,無論是常規SAR干涉法還是更為先進的SAR影像時間序列探測法都難以勝任,具體原因有:(1)SAR影像時空失相干使干涉相位質量差,降低變形監測的可靠性;(2)衛星重訪周期長,變形監測時間分辨率低;(3)山區坡度大,容易形成圖像陰影;(4)星載SAR視角固定,部分變形體無法監測到;(5)山區高差大,大氣延遲誤差大。近十年來,人們將干涉平臺從空中移至地面,開發了地基合成孔徑雷達干涉( GBINSAR)變形監測新技術,該技術基于微波主動成像方式獲取監測區域二維影像,能在幾分鐘內獲取數平方公里高精度、高時空分辨率的變形信息。本文在分析GBINSAR變形監測系統及其成像特點的基礎上,對隔河巖大壩進行GBINSAR變形監測試驗,并將結果與同期的垂線監測結果進行對比。

1 GBINSAR成像與變形監測

1.1 GBINSAR成像

地基SAR系統由雷達傳感器、滑動軌道、計算機和供電模塊組成,圖1為意大利IDS公司與弗洛倫薩大學聯合研制的IBIS-L(image by interferometirc survey)系統,該系統利用安裝在滑動軌道上的傳感器模塊生成、發射和接收雷達信號,用USB接口連接計算機,通過傳感器在滑動軌道上的滑動產生合成孔徑效果,地基SAR以固定的視角不斷地發射和接收回波信號,經過聚焦處理后形成極坐標形式的二維SAR影像。在影像像元內,距離向分辨率是固定的,而方位向分辨率與像元夾角及目標距離有關,通過距離向和方位向的結合,監測區域被分割成若干個二維的小單元,距離越遠,方位向分辨率越低。由于地基SAR發射雷達波束,并根據地表反射回波的接收順序記錄并處理成SAR影像,這樣距離近的反射目標就先被記錄下來,這種成像模式導致了SAR圖像中的透視收縮、頂底位移和雷達陰影等幾何形變現象,給地基SAR影像解譯造成困難。圖2為這幾種幾何畸變的示例。

1.2 地基SAR變形監測

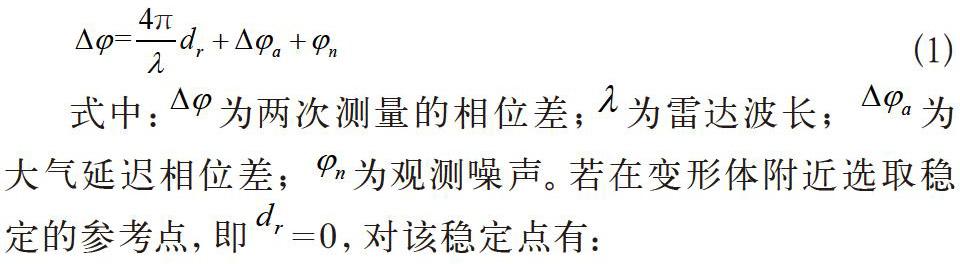

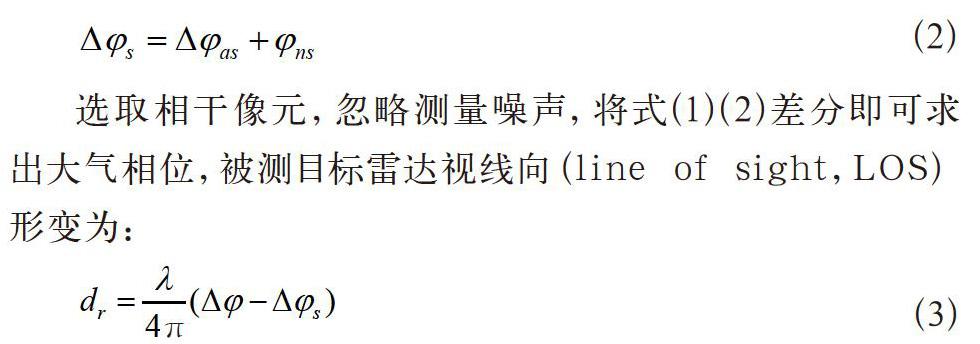

設地基SAR兩次測量中目標發生視線向變形,考慮到大氣延遲以及測量噪聲的影響,兩次測量的相位差表示為:

2 IBIS-L變形監測試驗與結果分析

2.1 測區概況與數據采集

某大壩為“上重下拱”重力拱壩,壩頂高程206m,最大壩高151m,壩頂弧長648m;溢流段位于壩的中部,共設7個表孔,4個深孔和2個放空兼導流底孔,表孔堰頂高程 181.8m,尺寸為12m×18.2m;深孔孔底高程134m,尺寸為4.5m×6.5m;底孔孔底高程95m,尺寸為4.5m×6.5m,各孔口均用弧形閘門控制操作。電站廠房位于右岸河灘階地上;左岸是300t級垂直升船機,中間錯船渠長400m,寬30 m。

IBIS-L采集點位于大壩下游左岸1300m處,采用連續監測模式,從2013年7月27日20時到8月2日11時,歷時5天14小時48分鐘。數據采集范圍為-45°~45°,距離0~1299.8 m,分辨率分別為0.252°和0.50m,共獲取地基SAR影像1330景。

2.2 數據處理與分析

考慮到方位分辨率與距離有關,將原SAR影像用極坐標表示,P1~P4分別對應A~D區域,Pt1、Pt6、Pt12位于壩體上,Pt3、Pt8、Pt14位于表孔泄洪閘上,R為高相干像元。可以清晰地解譯出壩體A及7個表孔、右岸電站及邊坡階梯B、左岸升船機及錯船渠D,特別地,位于大壩下游的4排錨樁C反射信號明顯。變形監測干涉處理采用直連組合方式獲取干涉圖。數據處理時像元選擇的質量控制標準為:熱噪聲信噪比大于15.0dB,估計信噪比大于10.0dB,時間相干系數大于0.50,相位穩定系數大于0.5。由于影像之間的干涉基線為零,干涉相位包含了監測目標雷達視線向的形變、大氣延遲誤差以及觀測噪聲。

生成目標P1~P4的雷達視線向相位時間序列,可以看出:(1)相位變化非常大,變化范圍為-35~50mm;(2)相位變化在18時左右最小,隨后逐漸增大,在次日0時左右達到最大,并維持到7時左右,隨即急劇減小,至18時達到最小值;(3)相位變化明顯以1天為周期;(4)從相位波動幅度看,距離監測點最遠的P3波動幅度最大,P1和P4波動幅度最小,根據隔河巖大壩監測組提供的大壩中部15號壩段PL15 垂線的監測數據,整個監測過程中壩體變形量很小,這與 IBIS-L的變形結果相比存在明顯的系統誤差,由于在變形分析中采用了高質量的像元,可以忽略相位噪聲對結果的影響,根據式(3),這種誤差是由雷達視線向的大氣延遲隨時間的變化引起。

相位變化曲線的日周期性反映了雷達視線向大氣延遲隨氣溫、氣壓及相對濕度的變化,這種變化在1300m的距離上最大可達85mm。另外,大氣擾動與雷達視線向距離有關,距離越遠影響越大。因此,利用GBSAR進行水利工程變形監測必須考慮大氣擾動的影響。

考慮大氣延遲相位在雷達視線向的一致性,選擇穩定區域高相干像元作為參考點,將其他像元與參考點求差以消除大氣影響,為此在大壩右岸靠近壩體的基巖處選取高相干像元R作為參考點,去除大氣影響后可以看出:(1)大氣延遲相位消除明顯。(2)所有點都存在沿水流向的徑向位移,且水位上升時,徑向位移向下游增大。(3)壩體上點位的變形速率在0.2mm/d左右,明顯小于表孔內泄水閘0.6mm/d的變形速率,這說明水位上升時,表孔泄水閘發生了相對較大的變形。(4)6d的監測時間內壩體總體變形約1.2mm,壩體 形變速率與垂線監測速率(0.197mm/d)結果相當。(5)變形序列中還存在較小的周期性大氣擾動。

3 結論

(1)GBINSAR 監測獲取的是區域性大面積形變信息,相對傳統單點監測信息量更大。(2)影響GBINSAR變形監測精度的主要因素是雷達視線向大氣擾動(如氣溫、氣壓和相對濕度的變化),該大壩變形監測試驗結果表明,在 1300m的距離上大氣擾動的影響可達85mm,其大氣擾動與雷達傳播距離有關,距離越遠影響越大。(3)用穩定參考點法消除大氣影響后,GBINSAR變形監測結果與垂線監測結果一致性較好。(4)采用GBINSAR技術監測的大壩表孔泄洪閘變形量大于壩體變形,且隨著庫區水位的增長,變形沿水流向逐漸增大。

參考文獻

[1] 李健,雷隨,田智慧,等.十進制線性四叉樹的點云數據格網索引方法研究[J].測繪科學,2015,40(4).

[2] 王舉,張成才.基于三維激光掃描技術的土石壩變形監測方法研究[J].巖土工程學報,2014,36(12):2345-2350.