藏藥骨酒的簡易制作工藝

多 拉 李先加

(青海大學藏醫學院,青海 西寧 813100)

骨酒作為藏藥十大劑型中藥酒的一員,最早記載于《月王藥診》[1]。其中對蒺藜酒、黃精酒、骨酒、蜜酒、花酒、糖酒、葡萄酒等的性味功效進行了詳細的論述,但未描述其制作方法。到8世紀成書的《四部醫典》[2],骨酒散見于各種疾病的治療方法中,如關節疼痛、風濕病、宮內死胎、宮寒、產后出血、老年病等,尤其是脈瀉療法中服用骨酒是施治的環節。對骨酒的制作方法,在秘訣部中有“綿羊尾骨或滿三歲綿羊的全身骨骼磨碎后與糧醅混合,發酵后用藏糖水滲流。主治各種隆性疾病,亦治骨風癥。”的記載。在《四部醫典》后成書《十八分支》[3]《利樂寶庫》[4]等藏醫典籍中,對骨酒的功效及制作方法的描述更加詳盡。

骨酒含有多種氨基酸、多肽、糖類、維生素及鈣、磷、鐵、鋅、硒等微量元素,對骨質疏松、軟骨病、婦科寒癥等具有確切的療效。除作為制劑品種在藏區流通外,在民間作為產后營養品廣受藏族婦女的青睞。但骨酒使用動物原料含有大量的脂肪,在發酵過程中易腐敗。傳統骨酒的制作大多在青稞發酵后期在酒醅中加入骨粉,此工藝對羊尾骨中鈣及蛋白質的利用率低,貯存期短,口感尖酸且苦味明顯。對骨酒的臨床療效及普及產生較大的不利作用。

本工藝以骨酒所含營養物質、酒精度、口感得出的青稞羊骨粉最佳調配比,采取固態發酵使用針對青稞和羊尾骨粉的菌種及生物酶,使糖化青稞的同時提高骨蛋白的酶解度。骨酒因原料特殊,雖酒香濃郁,但苦味明顯,口感較差。本工藝在骨酒的傳統配方中加入紅糖進行苦味掩蓋。

1 原料及質量要求

青稞屬禾本科植物,是大麥的一個變種,生長在中國西北、西南青藏高原地區,是一種重要的高原谷物作物。青稞富含淀粉、蛋白質、礦物質及維生素,比其它谷類作物高,脂肪含量偏低,糖類低于其它谷類作物,氨基酸組成均衡,人體必需8種氨基酸齊全,尤其富含其它谷物中所缺乏的賴氨酸[5]。β—葡聚糖是存在于青稞糊粉層和胚乳細胞壁層的一種多糖,因其具有降血脂、降膽固醇、調節血糖、提高免疫力等作用而備受生物醫學界的關注。本制作方法要求選用當年收割的青稞,色澤正常、顆粒飽滿、無任何變質現象。

羊骨粉藏醫典籍中羊骨入藥時要求選用羊尾骨或滿3年的羊骨整體骨架,強調期營養成分不同于其它骨骼。本制作方法要求選用藏羊尾骨或滿3年藏羊全身骨骼。

酒曲自制藏曲,要求種源連續、色澤正常、菌絲長、無霉爛變質現象。

紅糖古法紅糖,要求選用陳年紅糖。

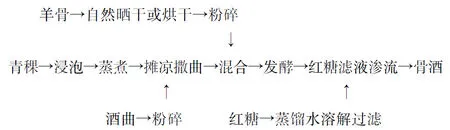

2 制作工藝流程

3 操作要點

3.1 羊骨 選取年滿3歲的藏羊骨或藏羊尾骨,長時間置于露天自然曬干或高溫烘干至骨體發白即可,粉碎過30目篩,待用。

3.2 青稞 選取當年收獲的新鮮青稞,顆粒飽滿,無皮殼。選好的青稞倒入鍋中清洗,洗去塵土,麥衣和雜質。

3.3 紅糖 選取陳年優質紅糖溶于蒸餾水,過濾,收集濾液待用。濾液濃度控制在5%左右。

3.4 浸泡 清洗后的青稞原料中加入兩倍的飲用水。浸泡24h,倒出剩余水分。使淀粉吸水膨脹,易于糊化。

3.5 蒸煮 浸泡后的青稞倒入反應鍋中,加入飲用水煮糧1h。水位高出糧面5cm即可。煮沸后水溫一直保持在70℃左右。要求青稞粒無生心,吸水膨脹開裂,手捏軟硬適度,熟而不粘。

3.6 撒曲發酵 蒸煮后的青稞取出攤開,層高為三粒糧高左右。品溫降至30℃時撒曲。撒曲量為青稞干重的0.6%,翻拌均勻后倒入發酵缸中保溫發酵。發酵溫度為28℃~30℃。發酵24h后開蓋加入青稞干重20%的骨粉,再撒曲,撒曲量為青稞干重的0.2%、攪拌均勻后繼續保溫發酵72h[6-7]。

3.6 紅糖溶液滲流 發酵完畢后糧醅用紅糖濾液緩慢滲流,滲流液趨清時停止,放置24h后再次滲流。

4 成品質量與缺點

本工藝制成的骨酒口感柔和微甜,酒液顏色趨黃,酒精度在9%左右,懸浮物均勻,沉淀物顏色無斑點。此制作工藝雖然通過原料的處理方式、蒸煮時間、加曲量、發酵溫度等參數的優化,適當提高了骨酒的酒精度,貯存期限有了一定的延長。但由于骨酒的酒精度仍然較低,未經過濾、殺菌程序,酒液中殘留少量油脂和各種固形物質,成品容易沉淀,酸敗,貯存期短等不足。可單一的通過蒸餾提高酒精度,雖能延長貯存期,改善成品外觀,可對藥酒造成有效成分的流失及違背藥酒低度、老少婦孺皆宜的用藥原則。

[1]畢如扎那. 月王藥診 [M]. 北京:民族出版社, 1985.

[2]宇妥·元丹貢布. 四部醫典 [M]. 拉薩:西藏人民出版社, 2002.

[3]新宇妥·元丹貢布.十八分支 [M]. 北京:民族出版社, 2013.

[4]嘎瑪尼樂旦增.醫學利樂寶庫 [M]. 北京:民族出版社, 2004.

[5]劉清斌. 青稞酒及其生產技術[J].食品研究與開發,2002(4).

[6]謝邦祥. 純糧釀造藏傳青稞酒新工藝[J]. 四川食品與發酵,2007(3).

[7]趙生元. 紅景天青稞茶酒的實驗與研究[J]. 釀酒科技,2007(4).