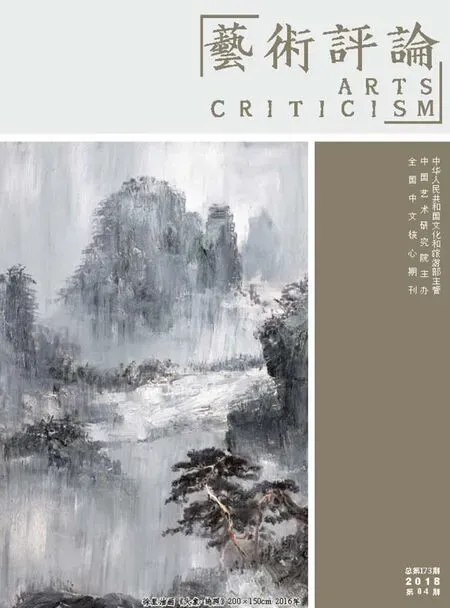

東方傳統中行走的藝術家

——徐里訪談錄

2018-05-09 09:21:18馮戎

藝術評論 2018年4期

關鍵詞:文化

馮 戎

馮 戎:《藝術評論》策劃總監

藝術家徐里

馮 戎:

您是福建人,福建人才濟濟,群英薈萃,很多當代藝術大家都來自福建。正所謂地靈人杰,您的家鄉當如您的畫一般深邃而豐饒,可以為我們描述一下嗎?徐 里:

我的家鄉建陽在福建北部,地屬武夷山,是我國“四大發明”之一——印刷術的起源地。現在大英博物館展覽的中國最早的印刷版,就出自我們建陽。我們北部是福建的山區,土肥地沃,所以老百姓比較安逸。馮 戎:

我知道,建陽以“閩北糧倉”“茶果基地”“林海竹鄉”著稱,老百姓生存完全沒有壓力。徐 里:

是的,生存沒有壓力,不像南部,沿海的土地比較貧瘠。北部從漢代開始就有人居住,歷史比較久遠,文化藝術底蘊深厚,是理學家朱熹、法學家宋慈、詩人柳永的故鄉。馮 戎:

的確,一千多年的人文歷史,為福建大地孕育出了豐厚的文化底蘊。建陽也是福建省最古老的縣邑之一,曾以“圖書之府”和“理學名邦”聞名于世,那么在美術方面家鄉對您有什么影響嗎?徐 里:

“文革”期間,福建省文化教育界很多名人都下放到我們那里。我們那個地方對于前線來說屬于“三線”,執行的是國家“三線”建設政策。因此福建省最大的工廠、企業都建在這里。所以,我小時候雖然是在農村,但所處的環境比較好,接觸到了福建省當時很多頂級的藝術老師。馮 戎:

您真幸運。如果是作為“三線”建設,那么下放到這里的應該全國各地的都有,而不僅僅只是福建的文化界名人。徐 里:

是的。我們公社叫麻沙公社,下放的人全部集中在那里,有對口黨校、建設兵團十四團。部隊也特別多,有省軍區的,陸軍的、空軍的留守處。還有最早生產的福建牌汽車廠、造紙廠等福建省內最大的工廠。工人們都來自于全國各地。那些下鄉的老同志來自四海八荒,不止福建省。馮 戎:

您從小就接觸到來自祖國各地的人,潛移默化中,他們對你的影響肯定很大。古諺云:“染于蒼則蒼,染于黃則黃。”少年時期是人生熏陶漸染化的開始,人的許多基本能力是這個年齡階段形成的。徐 里:

是的,他們懂音樂、會畫畫,我常跟著他們觀看匯演。那個時候文藝隊、宣傳隊太多了,從公社一直到省里頭,每層都有,話劇是省話劇團的,舞蹈是省歌舞團的,都是非常優秀的導演、編劇。馮 戎:

濃厚的藝術氛圍開闊了您最初的藝術視野,難怪您給人的感覺整個就不一樣。雖是在農村土生土長,但一走出來竟完全不像來自農村,追本溯源是從小就受到這種文化氛圍的熏陶和影響所致。耳濡目染之下,您就走上了藝術這條道路,報考了福建師范大學的美術系。徐 里:

1977年恢復高考的時候,我們剛畢業,那時留下了很多老三屆,我們是應屆生,比他們年齡小,所以前幾年就沒考。當時從省里面的師大來了兩位老師,一個是教音樂的,一個是教美術的。師大的美術老師基本上都是從浙江美院畢業的,或者就是浙江美院的老師。福建省當時最好的學校就是福建師大,一般不考福建師大,就考浙江美院、上海戲劇學院。馮 戎:

最后您選擇留在了家鄉。當年讀書的時候,學校是怎樣的氛圍?徐 里:

當年的讀書氛圍是現代大學生不能體會到的,也許只有我們這一輩人才有那樣的感受。那時讀書很自覺,都在惡補知識,連晚上都在加班加點讀書、畫畫。圖書館的位置下午就去占了。馮 戎:

的確,那時學習氛圍和現在的大學迥然不同,大家都很珍惜學習機會。徐 里:

是,特別珍惜,學哲學,我們就跟哲學系去直接對話,學英語,我們也試著看英語原版報紙。但我們那個時候比較封閉,國外大多數的東西看不到,只能看畫報,看資料。到了“85思潮”時,那就是另外一回事了,十五大后國門打開,開始大量接觸到西方的藝術形式。馮 戎:

當時師范專業畢業生的分配走向是從哪里來回哪里去,您分配到了哪里呢?徐 里:

我們學校是唯一的特例,就是劃區分配。廈門是特區,對全國的畢業生來說是最好的去處之一。我很幸運,是學校唯一分過去的,在集美大學任教。集美大學歷史悠久,是陳嘉庚先生創辦的,20世紀二三十年代中國一批非常優秀的美術家都是從這里出去的。馮 戎:

集美大學是中國較早創辦的高等學校之一,沈福文、胡一川等都是那里出來的。集美大學的確是一個很好的選擇。徐 里:

是的,我就留下來了,一干就是十年。當了十年的老師,五年的系主任。在一起共事的很多都是77級的老先生們。馮 戎:

據我所知,您先是在學校做管理,后來到了政府機關。您是專家,又成了同領域的行政管理者,對您來說學校的管理和政府機關的日常工作,區別大不大?徐 里:

我當了五年系主任以后,廈門市委決定把我調離學校,到廈門文聯任黨組成員、副主席,負責文藝工作,分管美術館、書畫院、美協、書協、攝協等職能部門。這種管理有個從不適應到適應的過程。搞專業的人員如果沒有長時間的歷練,突然讓你去做管理還真不行,因為這涉及到跟文藝家打交道,以及專業領域的管理等一系列問題。馮 戎:

您是專家管理,是專家管理專家。一路走來,身兼數職,但您并沒有因為行政工作而放棄藝術創作。徐 里:

我的專業一直沒丟。看我的簡歷就知道,我參加了五屆全國美展,專業要是停下來你就參加不了。后來到了美協當然就不能參加了,但在沒過來之前,學術性的活動我基本都參加了。馮 戎:

您參加了五屆全國美展,可以說是相當了不起的事情,當時設定了些什么特定條件沒有?徐 里:

沒有,美術界是比較公平公正的,要不然就輪不到我們了。參加美展要一層一層篩選,省里篩選過關了,再送北京,送過去以后整體再評,一層一層往上面走。馮 戎:

在重慶學習期間,您背負行囊和畫夾,邁開了藝術的腳步,壯行萬里,三進西藏,行走涼山,穿越天山南北進行采風創作。徐 里:

我沿著重慶周邊行走,青藏高原和四川的很多地方我都去走過,畫了很多這一類題材的油畫。馮 戎:

那些作品著實讓人耳目一新,令人驚嘆不已,給人一種忽然冒出來一個怪才的感覺。其實,這是經歷了多年的積累和聯系才有的成績。徐 里:

在20世紀90年代的一年,中國美術館有一陣閉館裝修,開館后就把我的作品挨著羅中立的作品掛在中央大廳,整整一個月。身在南國的我都不知道自己的作品被掛在中國美術館的中央大廳,與那么多前輩的優秀作品共同參展。從那個時候起我就開始研究自己的發展之路。當時我還在廈門,我已經想好,要找一個中國畫方面的老師。我向往的是什么樣的中國畫?是真正用中國的傳統繪畫表現中國精神、傳承中國文化的那種繪畫。馮 戎:

也就是說您需要的是一種最傳統的繪畫技巧。徐 里:

我找到一位剛剛從美國回來的老師。這位老師深諳傳統,畫得非常好,是一位全面的、了不起的畫家。馮 戎:

就這樣,您開始了中國畫的學習過程,開始研究最傳統的中國繪畫,并將中國書法的用筆運用于油畫。我認為,要真正展現中國人的油畫風貌,一定要研究中國文化。當您進入傳統的中國畫以后,您在書法作品、油畫作品及中國畫里找到了什么關聯嗎?徐 里:

你說得對,油畫要在中國有出路,最終一定要有中國元素。中國元素就要靠中國文化來支撐,包括中國畫所特有的表達語言和形式,要體現中國文化的審美追求。它是多方面的、綜合性的東西。你得自己去理解去感悟,去研究它的思想理論和觀念。包括書法,書法是中國文化當中,尤其是中國繪畫當中是最典型、最特別的一種語言。馮 戎:

的確,中國的文字博大精深。由文字衍生出來的書法藝術是中國特有的一種傳統文化及藝術,包藏著豐富的藝術內蘊。其他任何一個國家的文字,恐怕都沒有辦法做到這一點。徐 里:

全世界只有中國人用文字作為藝術形式,表達著自己的思想和感受。而且中國的文化是一個線性文化。它是用線來作為造型手段的,跟西方的造型不一樣。西方是用塑造、塊面、立體。二者是兩種完全不同的表達語言和方式。馮 戎:

是的,東西方的藝術基礎在最直觀的造型方面就已經有了明顯的區別。徐 里:

油畫是外來文化,傳入中國已經一百多年。人家是一座高峰。我們學習它研究它是肯定要的,但是在研究和學習的過程中,必須要融入自己的文化,把油畫融入到中國文化的氛圍中,否則就沒有什么存在的價值,沒有意義。馮 戎:

所以,我們要學的只是西方油畫的技巧,里面的價值所在,要從自己的文化里去挖掘,把中國文化的內涵融入到油畫創作中,以創造出具有中國特色的油畫藝術作品。徐 里:

一個民族一個國家,它的獨特之處就在于文化的不同,所以,要想認識中國文化,書法是很重要的一課。我們的美術教育問題還是非常嚴重的。現在畫中國畫的畫家,很多是用西方的語言在畫中國畫。你可以改造中國畫,但根本上,你還是得體現中國精神。馮 戎:

您談的這點我特別認同,因為我也做一些戲劇。我覺得藝術門類特別相通。中國話劇就跟中國油畫一樣,全是舶來品。既然是中國話劇,當然就是要看做出的話劇有沒有中國自己的語言。所以我們想到的一個方式,就是用京劇演員來演出一個中國故事的話劇。徐 里:

做得好,這一看就是中國的。音樂也是一樣。《梁祝》就是經典,無法否認,中國人一聽就很熟悉,百聽不厭。馮 戎:

您將中國傳統書、畫的精髓在油畫中鋪展,我可不可以這樣理解:您的書法、國畫、油畫始終都有一個中國的根——中國文化在這三種不同類別的創作下聯系著,體現出東方神韻。徐 里:

在內核、精神實質上就是聯系著的,我所要表達的思想和審美,跟要呈現出來的底蘊和意境,都體現著中國文化。那么在畫面的表現形式上,在材料、工具上,甚至技術、技巧上,可能很多還是油畫本身的語言。這并不矛盾,就像作曲一樣,幾個符號是固定的,《梁祝》也是這幾個符號,《命運》也是這幾個符號。馮 戎:

的確,基礎的東西是一致的。這僅僅是形式上的一致而已。在創作中,您把中國畫和書法的傳統,尤其是中國人的審美追求融入到油畫的創作中來,在油畫中尋求中國畫的筆墨精神和意境。徐 里:

正是如此。比如說我們畫了中國畫,一看這是中國的寫意精神在這里,中國的那種詩性在那里,中國人的那種天人合一的哲學理念在這里。這跟西方透視完全不一樣,跟外國藝術家直接的表現手法、情感的宣泄方式或者其他是完全不同的。馮 戎:

您西藏去得多,佛像作品也畫過不少。在我們看來,您的作品里面也有一些佛教的意味。您是怎么看待佛教和當代藝術之間的關系的?徐 里:

我幾次深入西藏寫生,創作從抽象到具象,最后到否定。但想表達的,都是西藏人對于美好世界的追求以及他們生存的狀況,他們的精神世界。馮 戎:

采用中國畫的大筆觸,非常清楚明了地就講清楚了,沒有任何多余的筆觸,讓明白人一看就知道,藏族同胞有著強大的生命力,有著粗獷、豁達的民族氣質和博大、樂觀的精神風貌,有著對宗教的虔誠。那些形象是很寫實的,臉黑黑的,身上掛滿東西,感覺好像很豐富很具象的那種,其實就是一張照片而已。徐 里:

藏族同胞真正最吸引人的地方是什么?是藏族同胞跟自然的一種關系,人跟宗教的一種關系,人對美好生活的追求。那么你要表現什么?就是要表現人的這種渺小跟偉大之處。他們在西部那么惡劣的環境下能夠生存,而且還生活得那么快樂,他們的臉上看不到痛苦和憂傷。馮 戎:

能夠表達出這樣的意境,的確非常不容易,看得出是經過了多年的對宗教的領悟,包括對西藏的天、地、人的敬畏,很打動人。徐 里:

我要把這幾個關系表現出來。我有幅畫的題目就叫《天長地久》,試圖從生存、地域、追求、文化到宗教,反映他們內部的關系,包括人跟動物、跟自然環境的和諧相處。馮 戎:

您在這一塊走得很高,完全不是像照片似的那種創作,吸取了東方宗教的精神,用細膩的方式勾勒出它的形象,同時,在顏色的表達上也可以體現出你的匠心。徐 里:

實際上,通過顏色你能感受到,我畫的是紅色的。紅色、黃色就是典型的宗教顏色。西藏很神圣,很崇高,但是不好畫,紅色畫不好就畫焦了。顏色不要多,我原來的畫就紅黃藍三個顏色。馮 戎:

顏色的確是很需要把握的一方面,那在繪畫的藝術形式方面呢?我覺得怎么畫也很重要,要在技術上、形式上、表現上跟住時代。其實那個時候您也在使用綜合材料了。徐 里:

是的,除了內容、觀念跟想法以外,藝術的形式也很重要。我畫的那張畫,今天來看還不過時。我在畫面的形式上有所把握。一張畫,其內容、形式、技巧要完美地結合在一塊,才有可能成為好的作品。馮 戎:

認同。舞臺表演也是一樣,好的劇本,好的演員,好的設計,好的舞美,有機地結合在一起才能呈現一個好作品。您也畫了很多少數民族題材的作品,將少數民族題材引到了當代藝術的創作中。這兩者可以相結合,其實還是和當代藝術的當代性息息相關。徐 里:

對于當代藝術,大家在觀念認知上有一個框框,認為當代藝術一定是像西方觀念的東西,比較前衛的東西,甚至內容也是像西方的各個流派的個人主義的東西,認為跟西方接軌的那種藝術叫當代藝術,那也不一定。比如說活在當下創作的藝術家是不是當代的?當然是。當年我畫的那些畫,我覺得也挺當代的。馮 戎:

我認為,很簡單的一個東西,你用今天的手段來表達它,就是一種中國的當代藝術。所以您的作品《天長地久》在那個時候就已經是體現中國文脈的當代藝術的代表作了。總而言之,還是要回歸到中國的傳統精神上來。一味地模仿西方,在西方都會走不下去,在東方就更不待言。不像中國的書法,移到國外,是沒有人能夠超越我們的。徐 里:

是的,因為西方是無法深刻地理解中國書法的。我們畫國畫,你只要寫一個字,畫一根線,你的水平和能力就全在上面了,我基本上就知道你這個人的修養和素養了。比如說線條是老辣的,是厚重的,這都跟你的個人修養和閱歷分不開,你的閱歷就在你的畫面當中體現出來了。所以中國文化高。為什么中國國畫大師很難出來?因為要閱歷,要修為,要悟性,要境界,要對中國文化有一定的深度和高度的理解,否則都免談。具備這些條件、這種實力的人極少,大家都在為技術而技術,當然出不來。藝術創作沒有技術不行,有技術沒有思想更不行。馮 戎:

對于中國當代藝術家來說,這條藝術征程確實是“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索”。近些年,您的風景題材的創作備受矚目。您跨越中西兩種藝術形式,既有東方傳統水墨畫風格的作品,也有西方油畫風格的作品,二者相映,意趣橫生。徐 里:

早期是以西方油畫風格為主,因為接受的是西式的教育和影響,2006年以后就開始在琢磨走東方神韻、中國精神的路線。中國山水的表達方式跟一般的風景的表現完全不一樣,像早期畫的絲綢之路,我再畫就完全不一樣了。因為我學了中國畫,也開始寫書法,更多的從自己的文化去著手來對待創作。馮 戎:

兩種表達的技巧是不太一樣,二者的不同您能說得更具體些么?徐 里:

比如說,對畫面空間的表達方式就不一樣。西方是具象寫實,畫什么是什么,雖然也會畫得寫意一點,表現主義一點,但是跟中國畫就完全不一樣。中國畫完全就是把一種文化,一種精神追求,一種中國人的審美,連同技術全部融入進去,讓你一看就知道是中國畫,而且想模仿都難。馮 戎:

站在您今天的位置,您認為中國的當代藝術的前景在那里?徐 里:

我認為中國的當代藝術的影響力會越來越大。如何擴大這種影響力,習近平總書記已經跟大家說過答案了——那就是文化自信。如果沒有文化自信,沒有中國元素,沒有中國精神,也就沒有中國的當代藝術。馮 戎:

是的,這是根本所在。沒有這些支撐,中國當代藝術是沒辦法走長遠的,而且也走不出去。整個西方文化想要看到的是真正代表中國文化的當代藝術,而不希望看到中國人在做跟德國、意大利、美國一樣的當代藝術。徐 里:

正是如此。我遇到過很多國外的策展人、收藏家,他們都說:你們的當代藝術搞得很熱鬧,花了很多錢,但是沒有用,放在里頭跟其他國家的差不了多少,沒人記得住。這就是因為走了同樣的路,沒有找到一個獨特的途徑。中國當代藝術要走出去,這是一個大的系統工程,要做一個十年、二十年、五十年的規劃,好好計劃一下,看如何把中國繪畫真正的軟實力、話語權,真正代表我們藝術內核的東西往外推。我們該推出什么藝術家,該推出什么流派,這項工程雖然復雜、難做,但只要我們有計劃地整體安排部署,隨著時間的推移,中國文化、中國美術的話語權跟軟實力肯定會越來越強大。馮 戎:

一年一度的全國政協會議已經召開了。您作為藝術界的代表“藝術問政”,今年的提案關注哪些方面?又有什么樣的建言獻策?徐 里:

我有兩個提案。第一個提案是希望加強全國美術博物館主題性創作展示與教育。近年來,文化尤其是文藝事業蓬勃發展、繁榮興盛,主旋律更加響亮,正能量更加強勁,文化自信得到彰顯。特別是美術事業,在中國美術界同仁的共同努力下,創作生產了一大批具有鮮明時代特點的主題性精品力作,受到廣大人民群眾的熱烈歡迎。同時,在各地也都有一批反映當地歷史文化和風情的優秀作品。但與此同時,我們深感,這些作品的功能還沒有充分發揮出來,比如它們并沒有在國家各級美術館、博物館得到更充分的展示;再比如作為社會主義核心價值觀最鮮明、最直接的傳播者,還無法影響和教育更廣大的人民群眾,特別是青少年群體。馮 戎:

所以,在這種情況下,您覺得得由美術館、博物館作為領頭人,主動把優秀的作品帶給青少年群體和廣大的人民群眾。徐 里:

是的,我建議國家各級公立美術館、博物館在寒暑假期間開設專題展覽,展示近年來國家和各省市組織創作的重大主題性美術精品,并配備專業講解員,將這些作品蘊含的思想觀念、人文精神、道德規范傳播出去,特別是加大對廣大青少年的教育與引導,培育和踐行社會主義價值觀,引導他們樹立正確的歷史觀、民族觀、國家觀、文化觀。馮 戎:

您認為美術館、博物館除了展覽功能外,還應該為新時代中國美術事業的繁榮興盛作出什么樣的貢獻呢?徐 里:

應該要國家級重點美術館、博物館加大對主題性美術創作展覽項目的支持,特別是加大對重要時間節點重大美術展覽項目的展示與收藏、教育的力度,比如,可免除國家重大主題美術展覽展示場地租金,并適當延長其展期,增加展覽推廣、傳播、教育力度,加大對主題性創作的收藏等等,讓當代真正傳播正能量、代表主流價值取向的美術精品走近大眾,讓更廣泛的群體能夠共享當代美術創作的最新成果。防止公益公共類美術機構淪為出租場地,過于重視創收,而忽視并弱化了社會教化的公益服務與公共教育的重要功能。馮 戎:

據了解,不少國家級博物館和一些民營美術館已經走在前面,比如文化部恭王府博物館、北京時代美術館等場館,今年開始已經陸續免費承接國家級主題性美術展覽項目,更加主動地承擔起培育和踐行社會主義價值觀的責任。我們希望有更多的國家級重點美術館、博物館后續跟進,為進一步推動社會主義文藝創作的繁榮發展作出貢獻。徐 里:

第二個提案是提議成立一個國家文化戰略智庫。現在國家相關機構、社會團體等,對中國當代文化的整體發展缺少一個戰略性思考,或者缺一個頂層設計。近些年,文化活動多了,展覽多了,但從國家層面來講,都是松散的。各部門存在短線行為狀態。因此,我建議應該成立一個國家智庫,相關的政府機構、文化機構、專家學者都加入進來,對中國文化的軟實力、話語權、核心價值觀,對中國文化如何走出去,給方案、定措施、出路徑、列時間表,為國家文化走出去做一個整體規劃,做一個10年、20年、50年的規劃。有這樣一個完善和長遠的規劃,相信我們的話語權、軟實力和中國的核心價值觀就會逐漸得到彰顯,通過幾十年的努力,我們不僅是經濟強國,我們還是一個影響世界的文化強國、大國。從福建到北京,從美術教育者到管理者,徐里的身份一直在變化著,唯其不變的,是他對于創作始終保持著的初心和堅持著的理念。他用當代藝術的形式表達東方精神。其作品呈現出中國意象派的特點。對于東方傳統文化,包括藏族文化,他有著很深入的認知和領悟。他把這種認知和領悟投射到作品中,為中國當代藝術表現少數民族題材方面作出了很多有益的探索。他的創作是中國當代藝術家的典范,他本人則當之無愧地成為中國當代最具探索精神的藝術家之一。

猜你喜歡

中國德育(2022年12期)2022-08-22 06:16:18

湖北教育·綜合資訊(2022年4期)2022-05-06 22:54:06

金橋(2022年2期)2022-03-02 05:42:50

金橋(2022年1期)2022-02-12 01:37:04

英語文摘(2019年1期)2019-03-21 07:44:16

小天使·一年級語數英綜合(2018年9期)2018-10-16 06:30:16

西部大開發(2017年8期)2017-06-26 03:16:12

西部大開發(2017年8期)2017-06-26 03:15:50

人民中國(日文版)(2015年10期)2015-04-16 03:53:52

人民中國(日文版)(2015年9期)2015-03-20 15:08:05