高校校園規劃中路網密度分析

——以四川大學望江校區為例

鄭 陽, 關保華

(四川大學, 四川成都 610065)

1 背景

城市由道路路網骨架組成,道路骨架本身決定了交通組織與機動車流量,而道路骨架系統構成的路網密度圈定了街區尺度,劃分了城市區域,甚至還決定著周邊地塊的用途屬性。通過路網密度作為切入點,可以對大尺度的城市規劃、中尺度的城市交通組織、小尺度的社區街區等進行分析。隨著我國城市基礎設施的建設和機動車保有量日益增長的趨勢,我國城市的路網密度呈現老城區密度大、路網復雜,新城區路網密度小,路網規則的發展格局。

我國的高校校園,有的校園歷盡滄桑、有著一百多年的歷史底蘊,有的校園如雨后春筍、隨著新世紀的到來而建設、發展。高校的校園規劃能夠充分體現時代特征,不同時期的校園具有當時的歷史烙印。通過對現有路網密度的分析,可以了解校園功能的劃分、交通組織,對今后校園規劃與改造提出針對性建議。

2 校園簡介

四川大學由原四川大學、原成都科技大學、原華西醫科大學三所全國重點大學經過兩次合并而成,現有望江、華西和江安三個校區,占地面積約470 ha。其中:望江校區位于成都市一環路旁,占地約165.67 ha,由原四川大學和原成都科技大學兩個緊鄰學校合并而成,具有兩個校園的特殊格局;華西校區位于成都市人民南路兩側,占地約76.33 ha,原為華西醫科大學校址;江安校區位于成都市雙流區,占地約220 ha,主要為四川大學的本科教育基地,興建于2002年,是新世紀規劃修建的全新校園。

華西校區屬于醫科類院校,校內教學與臨床醫院雖然被城市主要干道劃分為兩個部分,但醫院部分主要對外,是城市的主要醫療服務設施。不管從城市功能還是交通參與上,更多的與城市外部進行聯系,其中存在的大量人口流量和高人口密度導致的交通和服務設施問題,相關規劃建設主管部門正在進行小街區的探索;江安校區屬于新建校區,道路與用地規劃按照學校發展和生態適宜的理念,從凈地進行建設,校園規劃布局較為完善。而望江校區位于城市重點區域,內部功能較多,而且由兩個學校校園合并而成,在校園格局方面具有典型性,因此,本文主要就望江校區的路網進行分析。

3 數據分析

3.1 道路等級

根據GB 50220-95《城市道路交通規劃設計規范》,道路系統要滿足人流與車流的安全與暢通,體現城市風貌與歷史文化傳統,滿足管線、消防避災和日照等方面的要求。道路等級根據服務區域和設計時速分為快速路、主干道、次干道、和支路。高校校園內的道路雖然屬于單位內部道路,但是由于校園面積較大,也具有城市一般道路的主干道、次干道、支路的等級劃分。

校園的主干道寬度一般為12 m以上(有效道路路面,下同),連接校園的主要車行出入口,承擔該校園內的主干交通或者是景觀軸線職能,一般限速20 km/h;校園的次干道寬度一般為8~12 m,與主干道相連,承擔有主干道到校園內某一區域組團的功能,一般限速5 km/h;校園的支路主要是區域組團內的道路,連接不同的建筑(群),限速為5 km/h。同時,由于機動車停車困難,即使在四川大學校園限制外來機動車進入的情況下,校園實際有效路面也被單邊或雙邊停車占用,6 m雙車道道路往往只能單向通行。

不同的道路等級有不同的服務區域,有的道路橫穿整個校區,即使道路路幅較窄,但服務區域較大;有的道路較寬較長,單只是單邊服務于相鄰地塊甚至不參與校內主要交通,則不在校園內部道路密度計算范圍;小區內道路雖然滿足內部車行和消防要求,但沒有對外服務功能,也不進行計算道路密度。

3.2 街區劃分

由于高校校園內部由主次干道將校園劃分為大小不一的街區,有的街區四面臨路,地塊規整,便于布局大型公共建筑;有的地塊面積雖然很大,但是由于只有一面臨路,地塊狹長、進深較小,無法布局建筑,造成了一定程度上的土地浪費。高校校園整體建設強度不大,以多層公共建筑為主,往往以一個或幾個街區形成建筑群或功能組團。路網的合理布局能夠對高校建筑的新建與改建提供最大的彈性控制,同時,建筑的改建也會對路網的交通造成一定壓力。因此需要根據高校的建筑功能劃分確定不同大小的小街區,既讓更多的道路穿過各個街區周邊,但也不能因過度密集的路網造成交通組織不暢。

由于高校校園功能組團復雜,經歷歷史和社會發展,有的教職工宿舍和校外建筑雖然在學校周邊,但已然相對獨立,并未參與校內教學科研事業,有城市市政道路作為交通出行通道,在計算校園內道路密度時,這類區域不在校園內道路的服務區域內。

3.3 路網分析

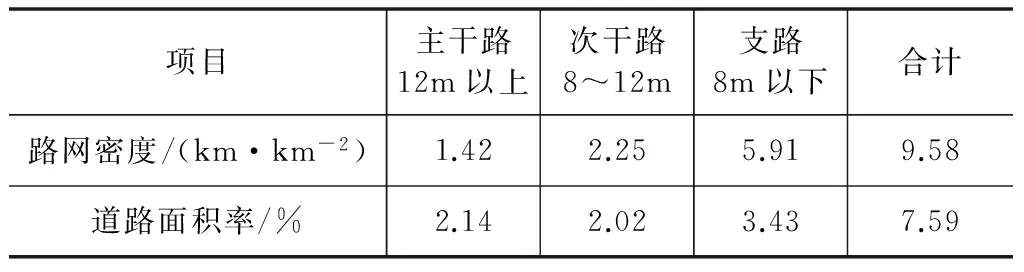

望江校區位于成都市一環路旁,相比于周邊區域的路網密度較低,總體路網密度9.58 km/km2(表1),其中,主干路路網密度1.42 km/km2,次干路路網密度2.25 km/km2,支路路網密度5.91 km/km2,總體道路面積率7.59%。根據學校基本建設“十三五”規劃確定的學生人數、教工住宅用地面積等指標,望江校區人口數量超過五萬。參考道路規劃設計規范中超過五萬人口的小城鎮的要求,望江校區支路以上路網密度基本符合規范要求(6~9 km/km2),各等級道路比重適宜,但道路面積率參考規范要求應達到8 %~15 %,望江校區的道路面積率偏低。

表1 四川大學望江校區路網密度數據分析

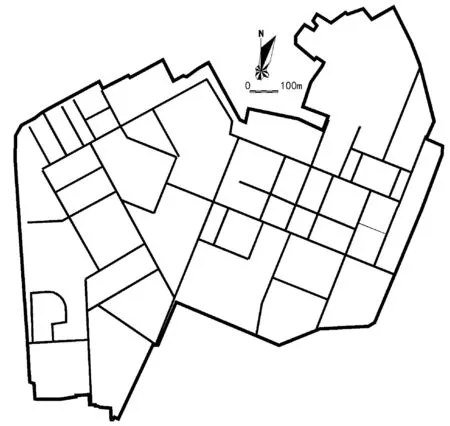

通過對主要道路的城市肌理分析圖1可以看出,望江校區的路網格局,既有方格網式的規整格局,也有不規則的雜亂布局路網。由于望江校區是由原四川大學與原成都科技大學兩個校區合并而成,在路網肌理上可以看出,較為規整的方格網街區路網分別位于東北——西南方向的文華大道軸線兩側。在方格網街區中,最大的街區分別為文化大道兩側的體育操場區域,現分別為望江東區體育館及田徑操場和望江西區的足球籃球網球場地。方格網街區中,除了體育設施地塊外,均為教學科研行政樓區域,這些街區地塊中,建筑(群)以教學、科研和行政為大的功能劃分,以機關部處和學院為具體單元進行劃分,形成各自獨立,以街區內建筑為中心,停車場和綠化為配套的街區單元。這些區域交通組織有序、街區地塊規整,有利于學校各項事業的開展。同時,由于原來兩個校區導致的功能分區,導致文化大道交通性干道上存在大量人員穿行與兩側校區,存在嚴重安全隱患。

圖1 四川大學望江校區主要道路城市肌理分析

望江校區也有幾處較大的不規則地塊,周邊多為校區邊界和單邊的校園主要道路。通過對將校園內所有道路疊加到主要道路進行圖底肌理分析(圖2)可以看出,望江校區東北側與南側有兩大片區,由若干街區組成,內部形成非常密集的路網,這些區域屬于校內的教職工住宅區。不同于學生宿舍區域,教職工住宅區不但位于校園內部參與校內交通組織,而且還與城市居住區一樣有配套需求,但高校校園內部無法按居住區規范的要求滿足這些配套要求。為了滿足校園發展,特別是老校區的發展要求,可以探索異地置換、修建高層或者貨幣補償等形式,對校園內用地進行梳理再規劃,讓校園功能格局更加完善,讓路網布局更趨合理。

圖2 四川大學望江校區所有道路疊加城市肌理分析

此外,通過對望江校區的道路肌理分析,在校區西側科華北路一側有一塊占地約13.33 ha的街區地塊,校內僅有敏行路和南園路位于地塊西側,提供該區域的校內交通服務。造成該地塊街區面積較大的原因,一方面是由于臨市政道路部分建筑為校產商鋪和科研服務樓,對外營業和辦公,不參與校內教學科研;另一方面,校內的建筑在規劃布局時就臨校內道路而建,地塊內部僅有消防應急通道,沒有有效的提供動態交通服務的道路,成為停車道路,不僅不利于地塊的綜合使用,也存在消防隱患。在該地塊內的校內建筑,有的使 用單位獨立成院,與鄰近建筑以圍墻和綠化相隔,有的使用單位集聚成一個建筑群,共享消防環路和景觀綠化,但都存在與校園主要道路不能有效銜接的問題。建議在今后的規劃建設或者改造中,通過參與校內動態交通服務的道路來劃分地塊,重新劃分該地塊面積和建筑組團規模,對新建建筑控制建筑體量,遵從校園整體的尺度與風格。

4 結束語

路網密度與周邊土地用途密切聯系,是周邊用地使用用途正常運行的重要保障。路網密度的確定需要結合周邊用地性質、人口容量、人口流量和機動車數量等合理確定。高校校園要結合具體的教學、科研、后勤等與高校教育事業緊密聯系的功能確定周邊道路組織和路網密度,結合慢行交通系統建設,合理規劃主次路網體系,避免人行與機動車流線沖突;合理規劃建筑功能區劃,避免大范圍大區域人員流動;合理規劃街區空間結構,避免街區面積過大或過小。

[1] 四川大學. 四川大學“十三五”基本建設規劃[S]. 成都,2016.

[2] 張樵, 鄭連勇. 小城市道路交通系統規劃設計思想探討[J]. 城市規劃匯刊, 2000(5): 51-53.

[3] 趙新. 城市路網密度規劃控制標準研究[J]. 福建建筑, 2015(9): 86-90.

[4] 中華人民共和國建設部. GB 50220-95 城市道路交通規劃設計規范[S].

[5] 鄔尚霖. 低碳導向下街區尺度和路網密度規劃研究[J]. 華中建筑, 2016(7): 29-33.

[6] 孫繼英, 王精海. 談談汽車制造工業園路網密度的控制——以龍泉驛區工業集中發展區控規為例[J]. 四川建筑, 2009, 29(09): 51-54.