“題眼”在高中物理解題中的作用

田德謙

(山東省肥城市第一高級中學高二(20)班 271600)

物理學科具有很強的綜合性,涉及到比較多的知識點,尤其是同數學學科具有很強的聯系性,同時相關問題題干信息中的求解條件具有很強的隱蔽性,以至于無法達到快速求解物理問題的目的.此時如果從“題眼”入手,逐步挖掘解題條件,探尋解題必須的解題條件,最終達到求解問題的目的.本文基于“題眼”,探討了其在高中物理解題中的具體作用.

一、有助于理解物理過程

理論上來講,理解物理過程是物理題目求解中的關鍵環節.在求解物理題目的時候,需要先明確題目求解的對象和物理過程,接著需要采用科學、合理的物理規律來對相關物理問題進行分析.因此,為了可以快速找尋到相關物理題目中所包含的物理過程,必須要從相應物理題目的“題眼”入手來進行分析和探究,以便借此來達到理解物理過程的目的.

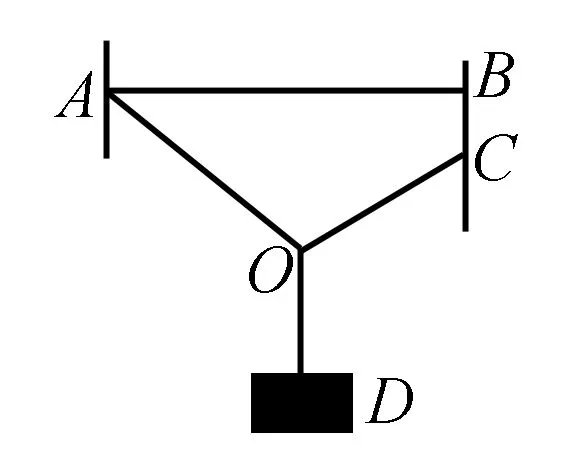

圖1

例1 如圖1所示,在兩端墻壁上設置有一條線,其上掛有一個光滑的動滑輪,在動滑輪下部系有質量為m的物體D,保持A點不動,將C點緩慢移動到B點,且B點和C點關于水平線對稱,試求該過程中線上拉力情況的變化?

解析該道題解題的關鍵點在于“緩慢”、“光滑”,這實際上就是“題眼”所在.通過其中的“光滑”是指系動滑輪的兩根邊線同系物體的豎直線所成兩個角度保持一致,此時可以確定系滑輪的兩根邊線也保持一致.“緩慢”實際上就是要使整個系統始終可以保持動態平衡狀態,也就是說物體D和滑輪二者所受合力為O,那么動滑輪沿著OA上升方向始終保持不變,或者說系物體和系動滑輪的兩根線之間所形成的角度不會發生改變.如此一來,就可以借助“題眼”的確定來更好地明確相應物理問題的具體過程.

解通過對該問題進行受力分析可知F1、F2的合力與G等大反向,且F1=F2,同時可知F1、F2和重力G同豎直方向形成的夾角保持不變,此時可知線上的拉力一直保持不變.

二、有助于分析解題思路

在求解物理問題的過程中,學生常常苦于沒有思路,不知該如何下手.學生不知道物理問題求解的原因并非是他們自身沒有記得物理計算公式或者相應的物理原理,而是沒有讀清楚物理題目,不理解問題題意,以至于使得他們無法確定相關物理問題的求解思路和解題方法,或者說他們無法找到解決物理問題的關鍵詞語(“題眼”),使得他們無法突破解題思路障礙,從而無法使學生快速求解相應的物理問題.

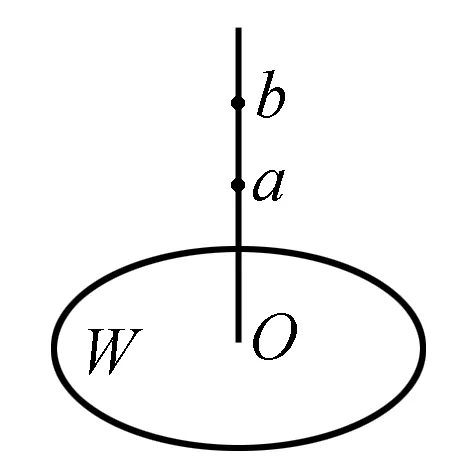

圖2

例2 如圖2所示,在水平位置上固定有一個小圓盤W,其帶電量為Q,電勢為零,從圓盤W中心位置O處靜止釋放一個質量為m,且帶有+q電量的小球,小球在電場力作用下做豎直向上運動,最高可達b,Ob=h1,并知道小球在a位置處時候達到速度最大值,那么能求出的物理量下列說法正確的是( ).

A.a點電勢 B.b點電勢

C.a點場強 D.b點場強

解析由題意可知,圓盤帶電量為Q,其范圍內所形成的電場是不均勻的,那么帶電量為+q小球所受到的引力也是不同的,此時可知小球本身做的是變速運動,無法繼續采用牛頓運動定律來進行求解.而解決該題的“題眼”在于“高度可達”和“速度最大”,前者所隱含的物理含義是當vb=0時,b為最高點.考慮到小球從O點靜止釋放,又到達最高點b,這表明小球初速度和末速度均為0,此時可以通過O→b過程來采用動能定律,相應的電場力做功為:W=qU;而后一個“題眼”則意味著小球在a點位置處所受到的合力為0.如此一來,就可以達到求解問題的目的.

通過對小球位于a點處的受力情況進行分析可知:mg=qEa,化簡得:Ea=mg/q,由此可知本題答案為B和C.

三、有助于揭示隱含條件

在高中物理學習的過程中,其中有許多看似比較簡單的物理題目,但是在實際求解的過程中無法準確地理解題目含義,不能夠明確相關物理題目的本質含義,那么就很容易使學生誤解題意,造成解題錯誤.因此,為了可以準確地解決有關的高中物理問題,必須要抓住相關物理題目的“題眼”,尤其是要借此來揭示物理題干中所隱含的解題條件,確保解題條件的充足性和全面性,以更好地求解相關物理問題.

例3 將一個已經壓縮好的空氣瓶閥門打開,排出部分瓶內空氣,待壓縮瓶內空氣氣壓和外界氣壓保持平衡狀態的時候立刻擰緊閥門,且已經知道壓縮瓶內外溫度保持一致,待過了一段時間之后,試比較壓縮瓶內空氣氣壓和外界大氣壓二者的大小情況.

解析為了快速求解相關的物理問題,必須要充分掌握相應物理題目中的“題眼”,具體主要包括“立即”、“突然”和“過了一段時間”等,其中的“立即”主要是指待壓縮瓶內氣體對外做功的時候沒有同外部進行熱量交換,此時表明壓縮瓶內部氣體溫度會低于外界溫度;而“過了一段時間”則表明壓縮瓶和外界之間發生了熱交換反應,這表明出現了等容過程,從而可知道該道題目答案為大于.

總之,“題眼”在高中物理解題中的合理應用,有助于理解物理過程、分析解題思路以及揭示隱含條件,可以確保學生具備充足的解題條件和方法,從而確保解題過程的順利進行,但是需要注意的是要充分融合物理解題規律和原理來綜合考慮,以便全面確保物理解題的質量.

參考文獻:

[1]張昆,張兆祥.物理題解題思路探討[J].物理教師,1996(01).

[2]張曉敏.淺談物理題的幾種破題方法[J].江西教育,2009(36).