淺談僵尸企業去產能的補償機制

李繼崢

【摘 要】僵尸企業和產能過剩是一個硬幣的兩面。在經濟改革中,僵尸企業去產能成為迫切要求,但是同時帶來的企業補償和員工安置問題是影響社會穩定的不確定因素。為了解決這些問題,本文就僵尸企業去產能的補償機制進行分類,并分別從企業層面和員工安置層面進行探討。

【關鍵詞】僵尸企業;去產能;員工安置;補償機制

一、引言

僵尸企業是中國近幾十年來經濟高速增長副作用之一,中國2016年重點完成五大任務去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板。五大任務之首就是去產能,而去產能的重點就是堅決處置僵尸企業。政府明確表示要清退僵尸企業,預計分流人員達到100萬人,由此必然帶來過剩職工安置和就業問題,而這些又是關系到社會穩定的重大因素。所以對于主動自救的僵尸企業首先應給予適當激勵。為鼓勵僵尸企業縮減產能,政府可向實施自救的僵尸企業提供直接或間接補償。其次,政府應做好失業員工的安置工作,提供資金、技術、服務方面的補償措施,為清理僵尸企業提供制度保障。

二、文獻綜述

在僵尸企業和去產能之間的關系上,有理論層面和實際層面的探討,朱鶴(2017)[1]認為僅憑邏輯推導,僵尸企業和產能過剩之間可以有明確的邏輯關系。一方面僵尸企業可以導致病惡化成能過剩,另一方面產能過剩也可以導致僵尸企業。不僅如此,僵尸企業和產能過剩之間還可能形成完美的惡性循環。但是國際經驗證明,多數情況下僵尸企業與產能過剩并沒有同時出現。朱鶴認為經濟周期因素是導致產能過剩和僵尸企業問題爆發的導火索,而政府過度干預經濟是僵尸企業和產能過剩出現的共同根源。在對政府的補償措施上,一些學者在研究國外的類似情況借鑒其他國家的經驗總結出政府的補償機制,熊兵(2016)[2]總結了日本和美國的處理僵尸企業的做法,指出政府應當建立完善退出機制,把預防失業和促進再就業作為重要目標才能把處置僵尸企業的危害降到最低。

三、清理僵尸企業、去產能和補償機制的三者關系

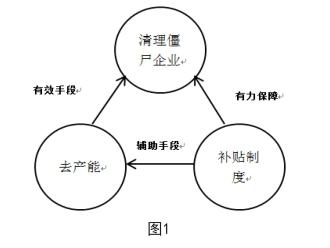

中國人民大學國家發展與戰略研究院發布了《中國僵尸企業研究報告》,報告顯示:在上市公司僵尸企業中鋼鐵行業占比為51.43%,成為僵尸企業重災區,工業企業中僵尸企業比例較高的行業有:電熱力生產供應、化學化纖制造業、黑色金屬冶煉、石油和燃料加工、有色金屬冶煉、石油天然氣等高碳排放量行業[3]。劉洪濤(2017)[4]研究發現上述這些高碳排放行業也是產能過剩嚴重的行業。其次,僵尸企業和過剩產能是一枚硬幣的兩面,僵尸企業是產能過剩的供給側根源,產能過剩,是僵尸企業存在的市場表現。中央財經領導小組會議明確指出,要抓住處置僵尸企業這個牛鼻子,把清理僵尸企業作為去產能工作的重點。朱鶴(2016)[5]認為,妥善處置僵尸企業,自然可以實現去產能的目標。實際數據也給出了相同的結論從僵尸企業的行業分布可以看出,產能過剩比較嚴重的行業,僵尸企業占比也比較高。最后,要解決僵尸企業的問題去產能是一個非常重要的手段,要真正化解過剩的產能必須用行政、法律和市場的綜合手段并輔之以完善而健全的社會保障體系和良好的補償機制。綜上,去產能是清理僵尸企業的手段之一,而補償機制則是去產能的輔助手段,更是清理僵尸企業的制度保障。

四、補償機制的分類及探究

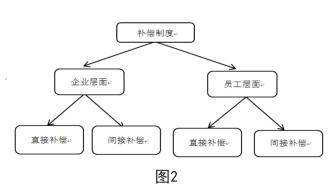

根據中國人民大學國家發展與戰略研究院發布的《中國僵尸企業研究報告》和已有的文獻,本文把補償機制分為企業層面補償和員工安置補償。一個從企業整體的宏觀角度出發,另一個從員工個體的微觀角度出發。其中企業層面和員工層面的補償又可以分類為直接補償和間接補償。

企業層面的直接補償:政府可以成立專項基金,對主動去產能的企業給予獎勵,并用這部分基金對報廢的僵尸企業進行收購。最后,政府可以運用環保手段引導企業主動去產能。技術環保手段的落地執行是化解產能過剩最有效的手段,其中最管用的就是碳排放配額控制。與此同時,政府應當支持并給予節能減排低碳生產的企業政府補貼和直接資金支持。

企業層面的間接補償:政府可以用間接的方式,為主動去產能的僵尸企業給予補償。可以給主動去產能的僵尸企業稅收優惠,比如可以在下一年度享受稅收優惠或者在未來的幾年內允許企業在稅前抵扣損失費,并且當年的損失費可以累計攤銷到稅法允許的年份之內。在處置不良資產方面也可以給予資金上和政策上的幫助。政府還可以制定政策鼓勵企業并購重組,在企業審批、稅收減免、土地轉讓等方面簡化行政審批手續、制定詳細的政策。對目前處于困難,但市場前景明朗的企業給予財政、稅收等方面的政策支持,幫助企業重新煥發活力,對已經無法挽救的僵尸企業開展破產清算。這一點可以學習日本的經驗,尹嘉啉,鄒國慶(2017)[6]總結了日本的經驗,根據市場機制選擇扶持的企業類型,由市場判斷企業是否屬于低效落后產業,是否具有重生價值。根據重生救濟的社會和經濟成本評判企業是否符合救濟標準。

人員安置層面的直接補償:政府可以直接補貼給下崗員工,在分配時要注重公平。政府及其有關部門還可以直接雇用勞動者或提供優惠或補貼。下崗員工的安置問題是社會穩定的重大因素,上世紀90年代開始的國企改革曾造成中國大量工人失業。為防止再次出現“下崗潮”,政府已經明確表示將拿出1000億元資金支持職工安置,為的就是消除這種不安情緒。政府應將增長和穩定放在第一位,同時謹慎地推動改革。

人員安置層面的間接補償:政府應當重點關注間接性補償的具體措施并制定合理的政策,因為直接對員工進行補貼只是暫時性的,政府真正要做的是從長遠的角度解決下崗員工的再就業問題,這就需要政府制定詳細的間接補償制度。《關于實施化解過剩產能企業職工特別職業培訓計劃的通知》要求從2016年至2020年,利用5年左右時間,組織化解過剩產能中企業失業人員和轉崗職工參加培訓,力爭使有培訓愿望和需求的企業失業人員和轉崗職工都能接受一次相應的政府補貼性的職業培訓。《關于在化解鋼鐵煤炭行業過剩產能實現脫困發展過程中做好職工安置工作的意見》中也表示要求各地做好化解過剩產能、實現脫困發展中的職工安置工作。具體來說,姜維(2017)[7]認為政府應當發揮規劃作用,尤其是地方政府在就業援助規劃方面的職能就是根據本地區的特點開發出可以安置就業困難人員就業的公益崗位,提出切實可行的就業援助規劃,其次政府還有為就業困難人員提供就業所需的技能培訓的責任,除此之外,政府還有服務、投入、引導、監督的作用,只有真正發揮在政府的作用才能真正落實下崗人員再安置的補償措施。朱舜楠、陳琛(2016)[8]提出還應該為喪失勞動能力的下崗失業員工實施養老、醫療等方面的社會救助,處理好員工普遍關注的失業保險、醫療保險、基本養老保險等問題。

五、總結

在僵尸企業去產能的過程中,人員安置問題必然會成為關注的焦點,也會成為影響社會穩定的不確定因子,我們要吸取上世紀90年代國企改革的教訓,在責令無法挽救的僵尸企業破產清算的同時,也要引導主動去產能的僵尸企業走出危機,在企業層面和人員安置層面實行直接和間接的補償,政府只有不斷完善對企業和個人的補償制度,才能使企業和個人在新一輪企業改革中享受到改革所帶來的紅利。

(北京工商大學商學院,北京 100048)

參考文獻:

[1]朱鶴 僵尸企業與產能過剩之間到底是什么關系.[N/OL] http://news.china.com.cn/live/2016-06/20/content_36304254.htm,2016-06-20.

[2]熊兵.“僵尸企業”治理的他國經驗[J]/改革.2016(3):120-127.

[3]國家院反腐敗與新政治經濟學研究中心,中國僵尸企業研究報告——現狀,原因和對策[J].年度研究報告,2016(9).

[4]劉洪濤,劉文佳.中國供給側改革發展情景與碳排放研究[J].生態經濟,2017,33(08):14-19、31.

[5]何帆,朱鶴.僵尸企業的處置策略[J].中國金融,2016,(13):25-27.

[6]尹嘉啉,鄒國慶.日本處理“僵尸企業”的主要手段及其啟示[J].現代日本經濟,2017,36(04):58-68.

[7]姜維.積極面對鋼鐵行業化解產能過剩矛盾中職工就業與安置[J].冶金管理,2017(09):4-12.

[8]朱舜楠,陳琛.“僵尸企業”誘因與處置方略[J].改革,2016(03):110-119.

[9]田耘.瞄準有效需求 著力供給側改革 加強品牌化經營[J].時代經貿,2017(10):54-55.

[10]周萌,周霞.我國上市公司僵尸企業的現狀研究[J].時代經貿,2017(19):81-82.

[11]鄭英杰.淺議我國經濟的供給側改革[J].時代經貿,2017(16):78-79.

基金項目:北京工商大學2017年大學生科學研究與創業行動計劃北京市級項目“結合碳減排目標京津冀地區碳密集型產業的產能調整及失業人口的補貼額度分析--基于LMDI I方法的京津冀地區數據分析”,項目號:201710011134。