采煤導水裂隙帶發育高度實測方法

李聰然

(華北有色工程勘察院有限公司, 河北 石家莊 050021)

0 引 言

煤炭資源是我國主要的能源,在經濟發展中占據著十分重要的地位。煤炭開采會導致上覆巖層的破裂、垮塌,最終形成“三帶”,即冒落帶、導水裂隙帶和彎曲帶。采煤期導水裂隙帶發育高度嚴重影響著礦井水害的防治,采煤結束后影響覆巖穩定性評價、采空區治理和地表土地利用。因此需要對導水裂隙帶發育高度進行測量與預測。

目前導水裂隙帶發育高度常用的研究方法有現場實測、相似模擬、數值模擬和經驗公式等[1-2]。實際應用中往往多種方法結合得出導水裂隙帶發育高度的預測值,通過現場實測驗證選用預測模型的可行性和準確性,達到安全采煤的目的。現場實測采煤導水裂隙帶高度的方法有鉆井探測和物理探測兩種方式,為了獲得更加準確的結果,常常將兩種及兩種以上方式進行組合。

1 鉆孔探測

鉆孔探測為點式探測方法,具有工作量大,時間長,成本高,效率低等特點,通常需要結合前期物探提高探測效果。目前常用的鉆孔探測包括鉆孔沖洗液漏失法、鉆孔彩色電視、井下仰孔注水測漏法、孔間震波CT、分布式光纖傳感技術等。

1.1 鉆孔沖洗液漏失法

鉆孔沖洗液漏失法是通過測定鉆進過程中鉆孔沖洗液消耗量、鉆孔水位、鉆進速度、卡鉆、掉鉆、鉆孔吸風、巖芯觀察和地質資料判斷導水裂隙帶高度及其破壞特征的一種方法。如康永華等[3]將鉆孔沖洗液法和鉆孔聲速、鉆孔超聲成像法對采動覆巖導水裂隙帶發育高度進行了測定,指出鉆孔沖洗液法在原生裂隙發育的地區通常不能得出準確的結果。

1.2 鉆孔彩色電視

鉆孔電視法是將專用攝像機送入預先打好的孔中,通過上下移動把鉆孔周圍巖層中的裂隙發育情況顯示在地表的監控設備中。基于鉆孔內裂隙發育狀況實現覆巖導水裂隙帶高度的確定。劉英鋒等[4]在大佛寺煤礦采用鉆孔彩色電視系統結合簡易水文觀測孔對導水裂隙帶高度進行了觀測,得出發育高度為170.80~192.12 m,并分析了深埋特厚煤層綜放開采導水裂隙帶發育特征。

鉆孔電視法可以直觀的獲取鉆孔內巖石性質、裂隙發育情況。但容易受到鉆孔質量的影響,如塌孔容易造成無法觀測及設備的損壞。

1.3 井下仰孔注水測漏法

井下仰孔注水測漏法是通過在巷道或工作面向上打小口仰孔,將鉆孔兩端堵水器布設于鉆孔內,分段注水,測定漏失量以獲得覆巖中裂隙發育情況,得出導水裂隙帶的發育高度。如D.P.Adhikary[5]通過兩端堵水器的液體滲透,對覆巖的破碎情況進行了研究。

該技術較為直觀,但成本高、施工難度較大,受原生裂隙影響較大,數據的獲取受到操作人員能力的限制。

1.4 孔間震波CT

孔間震波CT利用不同巖層具有各不相同的波阻抗和聲波在不同巖層界面反射能力也不同的特征,通過向圍巖發射超聲波的反射特征分析、解釋圍巖裂隙的發育情況。依據圍巖裂隙發育情況判定導水裂隙帶的發育高度。程學豐等[6]在淮南孔集礦的采煤工作面和地表之間采用井、地聲波CT探測對采動引起的覆巖破壞進行了探測,根據CT切面圖像解析確定了導水裂隙帶發育高度最大值,與鉆孔探測得出的結果相一致,驗證了聲波CT探測導水裂隙帶發育高度的可行性。

1.5 分布式光纖傳感技術

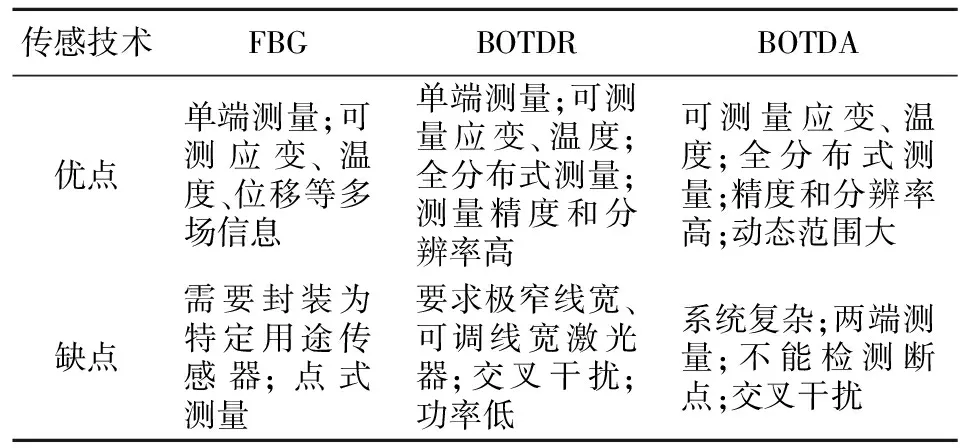

光纖傳感技術是以光為傳感信號,光纖作為傳感器和信號傳輸介質,達到感知和探測周圍環境變化。光纖傳感技術可以實現全分布、長距離、實時性的覆巖變形監測的目的,具有質量輕、抗輻射、抗腐蝕、抗電磁干擾等特點,為導水裂隙帶的確定提供了一種新的方式。工程應用中通常采取鉆孔布設分布式光纖測量導水裂隙帶的發育高度,工程中常用的光纖傳感技術包括光纖光柵傳感(FBG)技術、基于布里淵散射光時域反射(BOTDR)技術和基于布里淵散射光時域分析(BOTDA)技術,表1為光纖傳感技術測量的特點。

目前分布式光纖傳感技術具有成本高、與周圍巖土體耦合性不好等不足。

表1 分布式光纖傳感技術測量特點

張丹等[7]利用BOTDR分布式傳感技術對淮南礦區某工作面的覆巖變形進行了監測和分析,提出了工作面仰孔光纖布設方案,確定了導水裂隙帶和冒落帶的高度。方星等[8]將BOTDR分布式傳感技術應用于煤礦塌陷區殘余變形監測中,通過鉆孔內光纖的應變變化確定了覆巖的“三帶”高度,與其他方法得到的結果對比驗證了該方法的有效性。

2 物理探測

物理探測通常需要在正、反演研究基礎上對目的對象進行探查,故解釋結果由于解釋經驗和認識的不同存在較大的差異,往往需要通過鉆探的方法對物理探測結果進行驗證。目前常用的物理探測方法包括電阻率法、瞬變電磁法、大地電磁法、淺層地震法、微地震法、氡氣放射性測量等。

2.1 電阻率法

電阻率法是基于采煤前后覆巖中電性變化實現采動覆巖變形和破裂范圍的識別。覆巖發生變形、破壞區域的電阻率會有不同程度的升高,基于覆巖電阻率的變化即可算得導水裂隙帶的發育高度。如李建樓等[9]通過并行網絡電法對新安煤礦14141工作面導水裂隙帶高度進行了測定,指出在覆巖視電阻率值比背景電阻率值增大 1~2 倍時為導水裂隙帶。

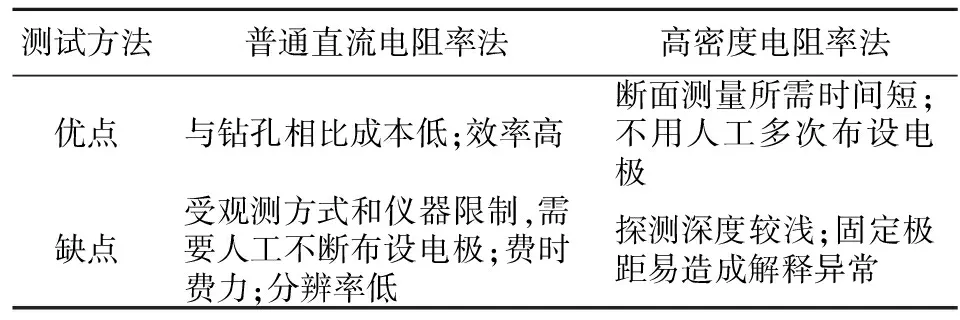

電阻率法具有成本低、效率高的特點,但該方法無法應用于大面積、大深度的測量,反演方法需要進一步的研究。表2為普通直流電阻率法和高密度電阻率法的優缺點[10-11]。

表2 不同電阻率法特點

2.2 瞬變電磁法

瞬變電磁法是基于不接地回線或接地線源往覆巖中發射一次脈沖磁場,利用接地電極或線圈在一次脈沖場間歇期觀測介質中的二次感應渦流場,獲得巖層電阻率的方法。張彬等[12]使用瞬變電磁儀在寧夏紅柳煤礦1121工作面開展了采動覆巖導水裂隙帶高度超前探測的試驗,指出該方法進行定量探測的效果明顯,得出的導水裂隙帶發育高度最大約 88 m,與沖洗液漏失量觀測方法和鉆孔彩色電視得出的結果相吻合。

瞬變電磁法具有輕便、效率高、對低阻靈敏性好和指向性好的特點。但瞬變電磁法基礎理論研究仍然薄弱,存在縱向分辨率低,正、反演研究滯后的問題。

2.3 大地電磁法

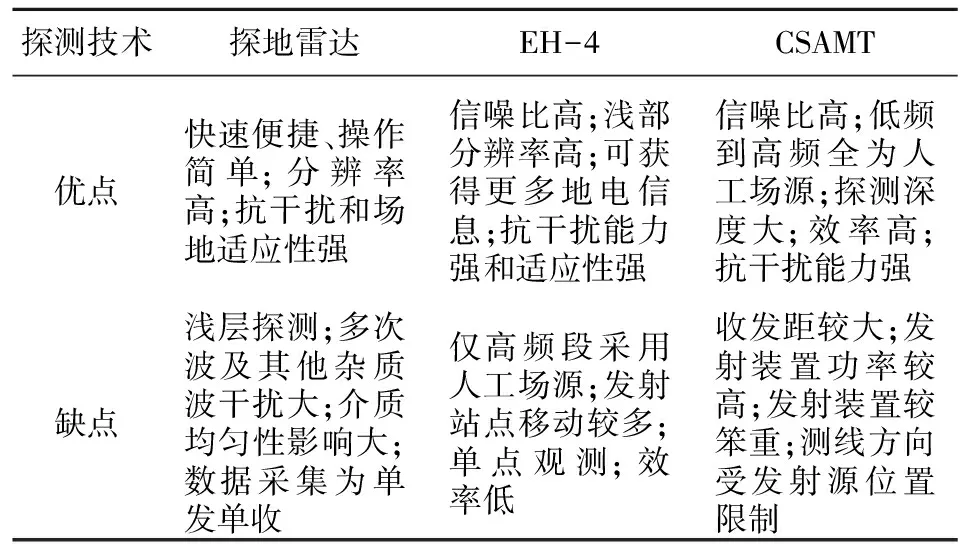

大地電磁法是根據電磁傳播理論和麥克斯韋方程組得出的水平電偶極源在地表的磁場和電場,基于兩個正交的水平磁場得到地表以下的視電阻率,依據電磁波的趨膚效應理論推導出探測深度,獲得導水裂隙帶發育高度。張宏偉等[13]在撫順礦區的老虎臺礦63005工作面,基于EH-4大地電磁法,確定了水砂充填開采與綜采放頂煤開采的覆巖破壞高度,并將其與數值模擬結果進行了對比研究。表3為幾種不同大地電磁法技術的應用特點[14-15]。

2.4 淺層地震法

淺層地震法可分為淺層地震折射法和淺層地震反射法,在實際工程淺層地震反射法應用較多。采動覆巖在不同深度具有不同破壞特征,巖層間存在不同特征的裂縫、裂隙和碎石,使得地震波的傳播速度與在完整層中的傳播速度具有較大差異,可能造成反射波的中斷、頻率和波形的改變,基于上述的差異實現導水裂隙帶發育高度的判別。申濤等[16]在陜北某礦應用P 波方位各向異性裂隙檢測方法對導水裂隙帶的發育高度和裂隙分布特征進行了探測與研究,指出裂隙的發育強度和與煤層頂板距離成反比。王俊茹等[17]通過對某個采空區覆巖變形的淺層地震探測,對野外工作、資料處理及解釋方法進行了討論,指出野外工作參數會影響結果的分辨率,地震數據處理方法的選擇能夠提高解釋的準確性。

表3 不同大地電磁法技術特點

2.5 微震法

微震法是基于煤巖破裂、移動過程中形成的微弱震動波被不同位置的微震傳感器記錄,最后通過相關計算確定巖層破裂、移動的空間位置。通過反演計算,確定采動覆巖導水裂隙帶高度。李楠等[18]總結了微震監測在煤礦中的應用,指出了震源的確定方法,以及微震技術在煤礦突水、動力災害等眾方面的預警方法。汪華君等[19]以魯西煤礦為例,介紹了微震傳感器布設方式,驗證了微震法檢測導水裂隙帶高度的可靠性。

目前在微震傳感器的布設、微震信號的識別和拾取、震源定位、波速模型等方面的研究不足,影響著震源的高精度定位和可靠性的提高。

2.6 氡氣放射性測量

氡氣存在于煤、巖體和土體中,不但可以以氣態形式運移,還可以以溶解態隨地下水運移,在孔隙和裂隙中擴散,通過測量覆巖中氡氣的異常可實現采動裂隙帶分布的探測。張煒等[20-21]研制了采動覆巖裂隙測試的氡氣地表探測系統,并將該系統應用于大柳塔礦11203工作面二維物理模擬試驗中,驗證了氡氣地表探測采動覆巖裂隙的可行性。

目前氡氣放射性測量更多的集中于理論和室內試驗研究,需要更多的現場工程應用的實踐,為該技術的應用提供更多的理論和案例。

3 結 語

導水裂隙帶發育高度是一個影響煤炭安全生產的重要因素,其探測技術是非常重要的研究。通過廣泛的查閱文獻資料,對目前常用的及新發展的現場實測技術進行了總結和分析,明確了各種方法的優缺點,為后續研究方法的選擇提供了支持,并對提高導水裂隙帶發育高度的探測精度提出了以下建議:

(1) 多種探測方式的組合。單一的探測方式往往無法達到準確獲得導水裂隙帶發育高度的目的,需要將兩種及兩種以上探測方法結合進行,可以達到事半功倍的效果。

(2) 研究和發展新的探測技術。新技術的發展和應用可以有效提高導水裂隙帶發育高度探測精度,降低生產成本。新技術在具有較大應用前景的同時也存在一定不足,如基于分布式光纖傳感技術的裂縫判別、微地震法的高精準定位、氡氣測量技術的工程應用。

參考文獻:

[1]田根國.采空區覆巖冒裂帶發育高度預測綜述[J].露天采礦技術,2013(01):26-29.

[2]王雙美.導水裂隙帶高度研究方法概述[J].水文地質工程地質,2006,30(05):126-128.

[3]康永華,王濟忠,孔凡銘,等.覆巖破壞的鉆孔觀測方法[J].煤炭科學技術,2002,30 (12):26-28.

[4]劉英鋒,王世東,王曉蕾.深埋特厚煤層綜放開采覆巖導水裂縫帶發育特征[J].煤炭學報,2014,39(10):1970-1976.

[5]Adhikary D P, Guo H. Modelling of Longwall Mining-Induced Strata Permeability Change[J]. Rock Mechanics & Rock Engineering,2015,48(1):345-359.

[6]程學豐,劉盛東,劉登憲.煤層采后圍巖破壞規律的聲波CT探測[J].煤炭學報,2001,26(02):153-155.

[7]張 丹,張平松,施 斌,等.采場覆巖變形與破壞的分布式光纖監測與分析[J].巖土工程報,2015,37(05):952-957.

[8]方 星,劉建奎.分布式光纖傳感技術在采煤塌陷殘余變形監測上的應用[J].合肥工業大學學報(自然科學版),2016,39(02):260-264.

[9]李建樓,劉盛東,張平松,等.并行網絡電法在煤層覆巖破壞監測中的應用[J].煤田地質與勘探,2008,36(02):61-64.

[10]岳建華,薛國強.中國煤炭電法勘探36年發展回顧[J].地球物理學進展,2016,31(04):1716-1724.

[11]劉樹才,劉鑫明,姜志海,等.煤層底板導水裂隙演化規律的電法探測研究[J].巖石力學與工程學報,2009,28(02):348-356.

[12]張 彬,牟 義,張俊英,等.瞬變電磁法在導水裂隙帶高度探測中的研究應用[J].煤炭工程,2011(03):44-46.

[13]張宏偉,榮 海,韓 軍,等.EH-4在復雜巨厚煤層覆巖破壞范圍確定中的應用[J].地球物理學進展,2014,29(05):2307-2313.

[14]陳義群,肖柏勛.論探地雷達現狀與發展[J].工程地球物理學報,2005,2(02):149-155.

[15]鄧志剛,李國宏,盛繼權,等.基于微震分析法的特厚煤層導水裂縫帶高度研究[J].煤礦開采,2012,17(06):86-88.

[16]申 濤,袁 峰,宋世杰,等.P波各向異性檢測在采空區導水裂隙帶探測中的應用[J].煤炭學報,2017,42(01):197-202.

[17]王俊茹,張龍起,宋雪琳.淺層地震勘探在采空區勘測中的應用[J].物探與化探,2002,26(01):75-78.

[18]李 楠,王恩元,GE Mao-chen.微震監測技術及其在煤礦的應用現狀與展望[J].煤炭學報,2017,42(S1).

[19]汪華君,姜福興,成云海,等.覆巖導水裂隙帶高度的微地震(MS)監測研究[J].煤炭工程,2006(3):74-76.

[20]張 煒,張東升,馬立強,等.一種氡氣地表探測覆巖采動裂隙綜合試驗系統研制與應用[J].巖石力學與工程學報,2011,30(12):2531-2539.

[21]張東升,張 煒,馬立強,等.覆巖采動裂隙氡氣探測研究進展及展望[J].中國礦業大學學報,2016,45(6):1082-109。