戶籍匹配、性別角色與婚姻生活滿意度

劉玉萍,饒思柳

(西華師范大學,四川 南充 637009)

一、引言

自古以來,中國就有才子配佳人、英雄配美女之說,意指令人稱羨的婚姻并非男女“無條件”的隨機選擇,而是基于一定“條件”的合理匹配。在各種被認為合理的匹配條件中,門當戶對無疑在其中占據重要位置,甚至經常被認為是良好婚配的前提。近年來,隨著戶籍重要性的提升,戶籍匹配逐漸成為門當戶對的重要標準,甚至在我國多地的民間“相親角”中被視為相親的首要條件。

從某種意義上說,戶籍之所以在婚配中占有重要位置,源于人們對同類戶籍匹配是“良配”的預期,即認為相似戶籍的婚配將有利于婚姻的穩定性和婚后生活的滿意度。這是因為婚姻作為一種帶有極大不確定性的長期契約,基于謹慎考慮,人們會傾向于挑選“和自己類似”的對象組成伴侶,以降低婚后相處的風險[1]。在此情況下,一個問題自然而然被提及,即“戶籍匹配真的與婚姻生活滿意度有關嗎”?而這,正是本文所關注的內容。具體而言,本研究擬基于中國家庭追蹤調查數據,實證檢驗不同類型的戶籍匹配與中國居民婚姻生活滿意度的不同方面之間的關系,以及二者之間的關系是否具有性別非對稱性,并嘗試從性別角色的角度對二者的關系進行解釋,以期豐富婚姻匹配的相關文獻,并對現實中的婚配選擇有所啟示。

二、文獻綜述

關于匹配的研究起源于生物學,引入社會科學領域后一直是配偶選擇決策的重要議題。貝克爾最早將匹配模型引入婚姻市場[2],其后,大量學者從社會經濟地位(教育、職業、收入、戶籍等)、宗教、種族等維度對婚姻匹配進行了實證檢驗,發現同類匹配仍是婚姻市場的主流趨勢,異質匹配則少量存在于跨界(宗教、種族、社會階層)通婚中[3][4][5][6][7][8]。

學術界對婚姻匹配問題關注的焦點是匹配與婚姻生活質量之間的關系,與貝克爾模型的預期不一致的是,大量實證研究表明,異質匹配并不必然導致婚姻生活質量的下降,匹配對婚姻生活的影響與匹配類型相關。具體而言,個性相似的夫妻婚姻滿意度更高[9],但在價值觀、主觀態度和宗教信仰上卻并非如此[10][11]。國內的相關研究也發現,盡管由于夫妻的生活方式、態度和信仰的不同以及家庭和社區成員的反對,異質匹配的婚姻可能會導致較差的婚姻關系結果[12],但同類匹配的婚姻也并不一定更穩定[13],職業、單位類型和級別的同類匹配甚至常常會惡化男女婚后的主觀幸福感[14],而在教育方面,則只有極端的差異才會導致婚姻的不穩定[15][16]。

從性別角色的角度看,如果匹配對婚姻生活滿意度有影響,對配偶雙方的影響也應是不一致的。原因是,中國傳統文化對家庭生活中的男性和女性具有不同的角色期待,所謂“男主外,女主內”,表明對男性更多的是經濟期待,對女性則主要是家務勞動的期待。因此,不同匹配所體現的不同的經濟優勢和家務優勢,決定了匹配與婚姻生活滿意度的關系具有性別的非對稱性。這種性別角色的非對稱性意味著,不符合性別角色期待的行為模式是需要付出代價的,具體到婚配選擇上,男女均傾向于選擇(不同的)符合自己角色期待的匹配對象。同樣,性別角色的非對稱性使得匹配對婚姻的影響也是不一致的,從而使同一種匹配模式對夫妻產生不同的影響。例如,有學者發現,教育和家庭背景的高攀提高了妻子的生活滿意度,而丈夫的家庭背景向上攀附則會使其生活滿意度顯著下降[17]。

在當代中國,戶籍是個體尤為重要的背景特征,戶籍不僅事關出生和生活習慣,還與相關公共資源配置、社會福利,以及權利義務分配高度關聯,有研究顯示,戶籍會直接導致子女身份、地位、教育、福利、收入、就業、生活條件等方面的差異[18]。正因為區域或城鄉戶籍背后隱含著巨大的價值差異,戶籍匹配因此也就成為婚配決策的一個重要決定因素。此外,一個重要的現實是,由于適婚人口性別失衡和人口流動使地理通婚圈日漸擴大[19],年輕群體的婚配選擇變得更具開放性,跨地域或跨戶口類型通婚也由此日益普遍[20],而參照已有關于婚姻匹配的研究,跨戶籍匹配也必將對婚姻家庭生活產生深刻影響[21]。

與戶籍在婚姻中的重要性和跨戶籍婚配越來越普遍相對應的是,在有關婚姻匹配問題的研究中,卻很少有研究者關注戶籍匹配的問題,鑒于此,本研究擬考察戶籍匹配與中國居民的婚姻生活滿意度之間的關系。同以往研究相比,本研究的不同之處主要體現在三點:一是在討論戶籍匹配時,不僅關注戶(包括戶口類型和戶口所在地)的問題,還關注籍(籍貫或出生地)的問題;二是在分析戶籍匹配對婚姻生活的影響時,不僅關注一般的婚姻生活滿意度,還關注對婚姻生活不同方面(包括經濟貢獻和家務貢獻)的影響;三是鑒于傳統中國家庭中男女性別角色的差異,我們還進一步研究戶籍匹配和婚姻生活滿意度的關系所具有的性別非對稱性。

三、數據和變量

(一)數據來源

本研究使用的數據主要來自2014年的中國家庭追蹤調查(China Family Panel Studies,CFPS),并以2010年和2012年的數據為補充。CFPS是北京大學中國社會科學調查中心主持的一項全國性的綜合社會跟蹤調查項目,旨在通過跟蹤收集個體、家庭、社區3個層次的數據,反映中國社會、經濟、人口、教育和健康的變遷,該項目自2010年正式實施基線調查起,此后每兩年進行一次追蹤調查,其中2014年的第2次追蹤調查共涵蓋了37147個成人樣本。由于我們主要關注戶籍匹配對婚姻生活的影響,因此在分析中只保留了已婚且目前在婚的樣本,而根據已有研究,不同因素對初婚者和再婚者具有不同的含義和影響,因此我們在分析中又進一步剔除了非初婚的樣本,經處理后,最終本文獲得的有效分析樣本為16793個。

(二)變量的描述性分析

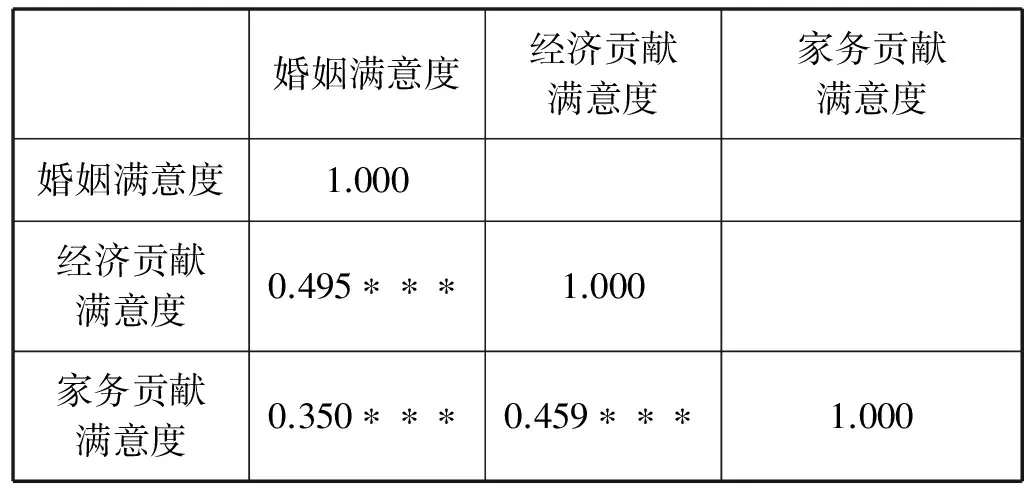

婚姻生活具有多面性,相應的婚姻生活滿意度也應該是多維的,CFPS2014分別從婚姻滿意度、配偶的經濟貢獻滿意度和配偶的家務貢獻滿意度等3個方面來測度被調查者不同維度的婚姻生活滿意度狀況①,表1為所調查的不同維度的婚姻生活滿意度之間的相關性,從中可以看出,盡管不同維度的婚姻生活滿意度之間具有顯著的相關性,但其兩兩之間的相關性程度卻并不高(均在0.5以內),這也意味著婚姻生活滿意度的不同方面可能與相對不同的因素有關。

表1 婚姻生活滿意度不同方面的相關性

注:***表示在1%的顯著性水平上顯著。

本文主要考察戶籍匹配對婚姻生活的影響,戶籍是我們所關注的重要變量。從詞義上看,“戶籍”一詞實際包含了“戶”和“籍”兩個相關但略有差異的概念。“戶”一般指戶口,通常涉及戶口所在地和戶口類型,因為在中國現有的戶口制度下,戶口承載了許多排他性的利益(如就業、住房、教育、福利等),因此“戶”也彰顯了濃厚的經濟意義。“籍”指籍貫,代表著一種地緣身份屬性,因為不同籍的人在性情、習俗和行為特征上都各具特點[22],因此,“籍”背后隱藏了相似的價值觀念、亞文化元素和生活方式等。理論上看,由于“戶”和“籍”背后所隱含的不同的經濟和文化意義,“戶”的匹配和“籍”的匹配也就具有相對不同的內涵,具體到婚姻生活中,則可能具有不同的影響。

在CFPS2014中,可從兩方面對戶口進行測度:一種是戶口類型,分為農業戶口與非農業戶口,一種是戶口所在地,分為本地戶口和外地戶口。如果從婚姻匹配的角度看,基于兩兩組合,戶口類型的匹配包括農業-農業、非農-非農、農業-非農、非農-農業四種匹配形式;戶口所在地的匹配則包括本地-本地、本地-外地、外地-本地、外地-外地四種匹配形式②。

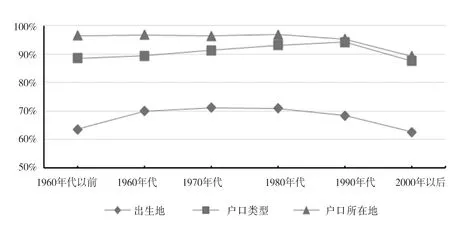

嚴格來說,籍貫一般是指祖籍地,是一個家族族群的長久居住地,但CFPS2014并沒有直接采集籍貫的數據,僅僅是采集了被調查者出生地的數據,因此我們以出生地作為籍貫的度量③。基于出生地的不同,被調查者被分成了本地人和外地人④,與戶口所在地的匹配類似,籍貫的匹配也因此包括了本地-本地、本地-外地、外地-本地、外地-外地四種匹配形式。圖1展示了不同年代結婚者戶籍的同質匹配所占的比重。

圖1 不同結婚年代戶籍同質匹配所占比重

注:戶口類型的同質匹配包括農業-農業匹配和非農-非農匹配;由于我們并不清楚外地戶口或外地人的戶口所在地或出生地,因此戶口所在地和籍貫的同質匹配僅分別包括了本地-本地的匹配。

從圖1可以看出,不同年代結婚,同質匹配均在婚姻的戶籍匹配中占據主導地位。盡管如此,不同年代結婚者戶籍匹配的構成也處于緩慢變化之中,特別是1990年代以來,同質匹配所占比重出現了明顯降低的趨勢,之所以出現這一變化趨勢,可能主要源自兩大因素的影響:一是1990年代后人口流動的大量增加,導致了跨所在地(包括戶口所在地和籍貫所在地)婚姻匹配的增長;二是戶籍限制的放松和公共資源分配上戶籍差異的縮小使得跨戶口匹配(包括戶口類型和戶口所在地)日益普遍。

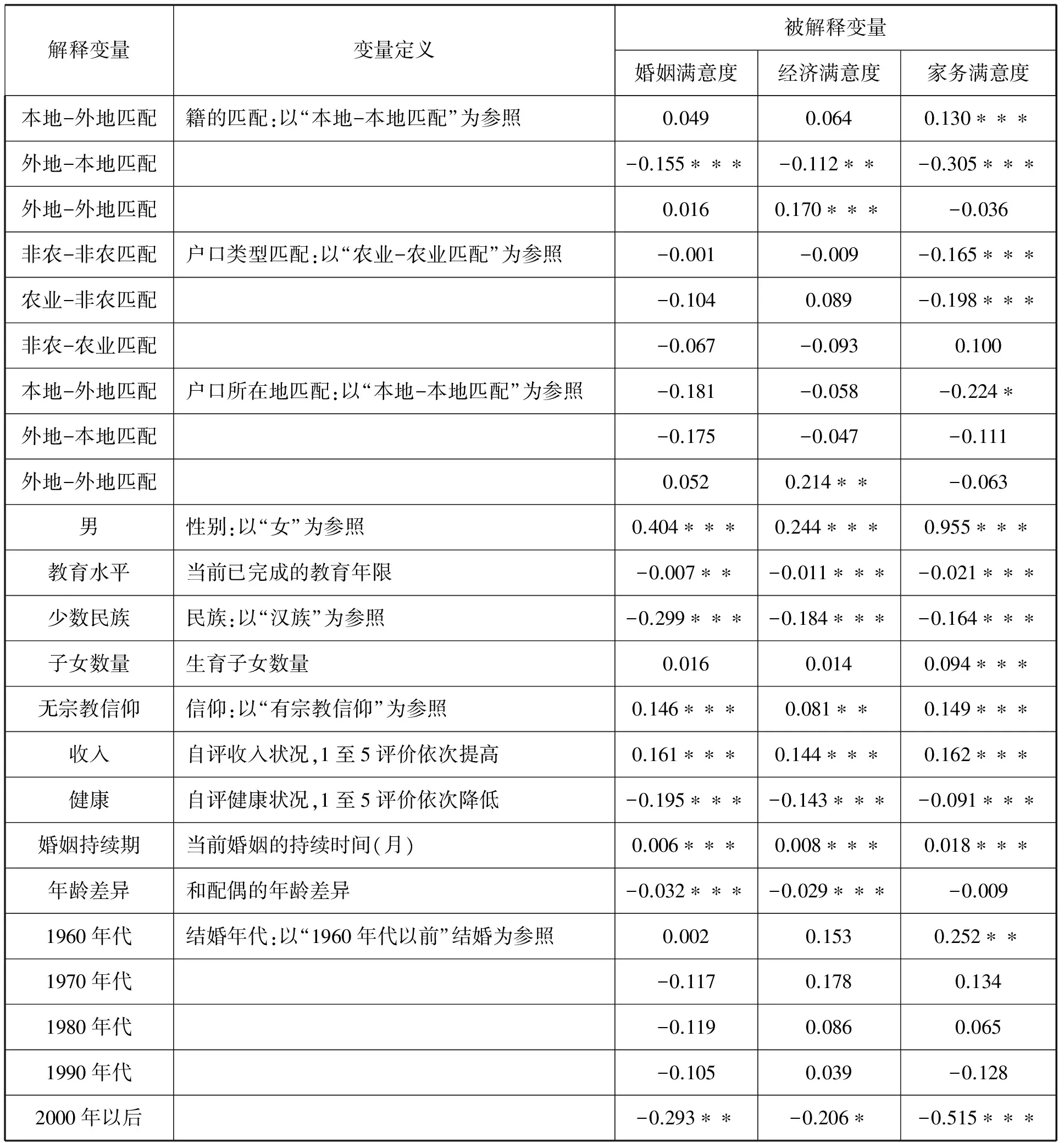

除核心解釋變量“戶籍匹配”外,實證研究還涉及一系列控制變量,參照相關研究,這些控制變量包括教育水平、民族、子女數量、宗教信仰、收入、健康、婚姻持續時間、和配偶的年齡差異、結婚年代等,相關變量的定義及各變量對不同被解釋變量的單變量有序logit回歸結果如表2所示。

表2 解釋變量的定義及單變量有序logit回歸結果

注:第4至6列為各變量對因變量進行單變量有序logit回歸的系數估計值;***、**、*分別表示在1%、5%、10%的顯著性水平上顯著。

我們從表2的單變量有序logit回歸結果可以看出,盡管大部分控制變量對不同被解釋變量具有相同的系數估計值方向,但是系數估計值的大小和顯著性卻有相當大的差異。與控制變量相比,婚姻匹配變量的系數估計值變化更大,從顯著性上看,婚姻滿意度僅與籍的匹配有關;經濟貢獻滿意度不僅與籍的匹配有關,還與戶口所在地的匹配有關;家務貢獻滿意度則與不同維度的戶籍匹配均相關。事實上,除顯著性外,從估計值的符號上看,不同維度婚姻生活滿意度與不同類型戶籍匹配的相關關系的方向甚至也有較大差異。總之,表2的單變量回歸結果證實了婚姻生活滿意度的不同方面主要與相對不同的影響因素有關,且戶籍匹配對婚姻生活滿意度的不同維度具有相對不同的影響。

四、實證研究

(一)模型選擇

在CFPS數據中對不同方面婚姻生活滿意度的回答是一個離散的選項,選項1~5分別代表從“非常不滿意”到“非常滿意”的5種滿意度狀況。在離散選項中,我們通常認為不同選項之間的差距是不相同的,例如:選項1和2之間的差距不同于選項4和5之間的差距。因而對于這種有序的離散的被解釋變量,適合用有序logit模型進行分析。有序logit模型的基本設定為:

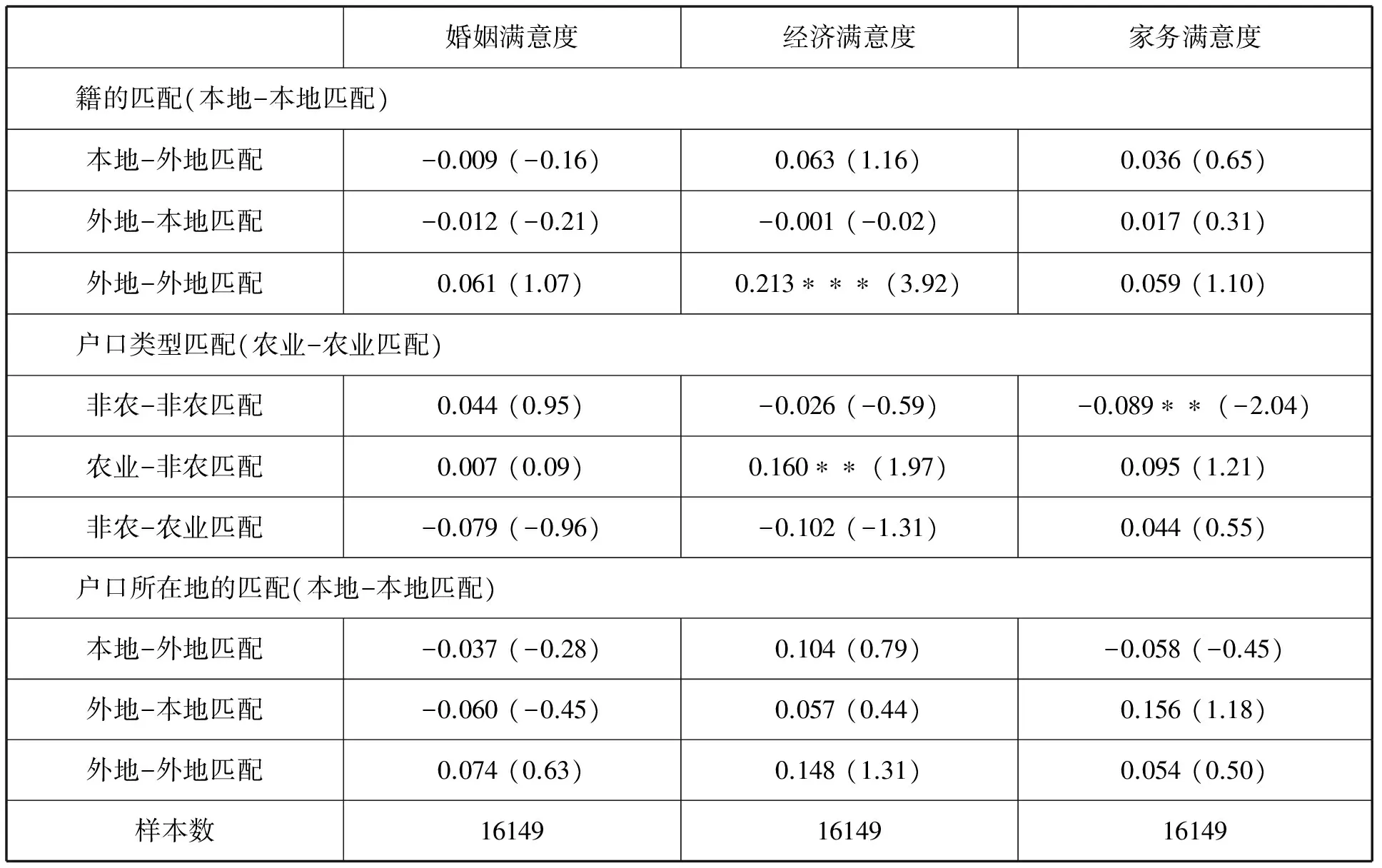

表3 戶籍匹配的整體影響(全部樣本)

注:所有估計均包含表2所列相關控制變量,方括號內為參照組,圓括號內為標準誤;***、**、*分別表示在1%、5%、10%的顯著性水平上顯著。

(二)實證結果

表3為全體樣本的有序logit回歸結果,從中可以看出,在控制了相應變量后,僅有少量戶籍匹配相關變量在10%的顯著性標準下顯著。其中,婚姻滿意度方程的估計結果顯示,整體而言,戶口類型、戶口所在地和籍貫所在地的匹配與婚姻滿意度均不具有顯著的相關性;經濟貢獻滿意度方程和家務貢獻滿意度方程的估計結果則顯示,出生地的外地-外地匹配比本地-本地匹配,農業-非農匹配比農業-農業匹配均具有更高的經濟貢獻滿意度,非農-非農匹配比農業-農業匹配則具有更低的家務貢獻滿意度。針對婚姻生活不同方面的方程的估計結果再次證實了前面的推斷,即盡管婚姻滿意度與經濟貢獻滿意度和家務貢獻滿意度具有很強的相關性,但三者實際分別代表了婚姻生活的不同方面,因此也就與相對不同的影響因素有關。那么,為何婚姻匹配會對婚姻生活滿意度的不同方面具有不同影響呢?我們可在“薩繆爾森方程”的框架下對此進行解釋。

20世紀50年代,美國經濟學家保羅·薩繆爾森提出了著名的幸福方程式,即:幸福=效用/欲望。這個公式可從兩個方面進行解讀:一是幸福感(滿意度)類似于滿足感,它實際上是現實的生活狀態與心理期望的一種比較,兩者的落差越大,則滿意度越差;二是某一方面的滿意度與該方面的現狀和期望有關。依此邏輯,婚姻生活的滿意度自然也與對婚姻生活的現狀與期待有關,而婚姻生活各方面的現狀與期待又同經濟發展和文化背景等諸多因素相關。從這個意義上說,婚姻生活的滿意度實際上是在一定經濟和文化語境下個體對婚姻生活不同方面的主觀感受。

具體到婚姻匹配,不同的匹配形式會產生不同方面的匹配收益,并通過改變婚姻生活不同方面的現狀和期望的相對關系,對婚姻生活滿意度產生影響。簡言之,如果某一類型的戶籍匹配具有較高的經濟方面的收益,在心理期望保持穩定的情況下,這種戶籍匹配將對經濟貢獻滿意度產生積極影響,類似的,如果匹配具有較高的家務方面的收益,則更可能會影響家務貢獻滿意度。在中國社會中,不同類型的戶籍不僅表現出明顯的城鄉差異,還體現了顯著的本外地差異。首先,從家務勞動上看,由于中國大部分鄉村的生活表現為明顯的小農社會的生活方式,凡事親自動手,因此從親力親為的角度上說,農村人(農業戶口的人)顯得很“勤勞”;與農村生活方式不同,城鎮生活則表現為明顯的商業社會的生活方式,凡事講究分工協作,從日常的家務勞動上看,城里人(非農戶口的人)也就顯得不那么“勤勞”。其次,從經濟能力上看,由于中國鄉村整體的經濟發展水平要大大低于城鎮,因此城里人(包括城里出生、非農戶口的人)的經濟實力整體也就顯著高于農村人(包括農村出生、農業戶口的人),類似經濟能力的城鄉差異也體現在本外地差異上,本地戶口的人相對外地戶口的人,外地出生的人相對于本地出生的人,一般也更具有經濟方面的優勢。值得注意的是,家務勞動和經濟能力上的城鄉差異和本外地差異不僅是現狀上實實在在的差異,還會對人們的預期產生影響,因為當我們都預期農村人會更愛做家務,城里人(本地人)會更有經濟實力時,相應的預期也就提高了,因此,最終不同類型的匹配會如何影響婚姻生活滿意度,也要視二者的相對變化而定。

表3的估計結果中,籍的外地-外地匹配相對于本地-本地匹配,對對方的經濟貢獻更滿意,一個可能的解釋是,一個外地人能夠在本地生活,本身即體現了其一定的能力和經濟實力,以其經濟貢獻與沒有能力外出的人相比,自然也就容易產生一定的滿足感。類似的,非農戶口所具有的經濟優勢也使得戶口類型的農業-非農匹配相對于其他匹配具有更高的經濟貢獻滿意度。與經濟貢獻不同,在家務勞動方面,非農戶口者一般更不“勤勞”,使得非農-非農匹配相對于農業-農業匹配,對對方的家務貢獻更不滿意。

雖然表3的估計結果一定程度上展示了不同類型的戶籍匹配與婚姻生活的不同維度具有不同的相關性,但我們仍需謹慎看待表3全體樣本的估計結果,因為在中國的婚姻市場中,戶籍匹配是文化和經濟各方面因素共同作用的結果,因此男女不同的性別角色期待會對戶籍匹配產生影響,進而影響戶籍匹配與婚姻生活的關系,而全體樣本的簡單回歸顯然忽略了這種性別差異所導致的非對稱影響。具體而言,在中國傳統文化中,家庭中的男性和女性具有極為不同的性別角色期待,所謂“男主外,女主內”,意味著在家庭分工中,男性的主要職責是負責賺錢養家,而女性的主要職責則是負責操持家務,具體到婚姻生活,這種性別的非對稱性則體現為對男性經濟貢獻具有更高的期待,對女性家務貢獻則有更高的期待。顯然,要進一步理解戶籍匹配對婚姻生活的非一致影響,有必要分性別進行進一步的分析。表4即為分性別的樣本估計結果。

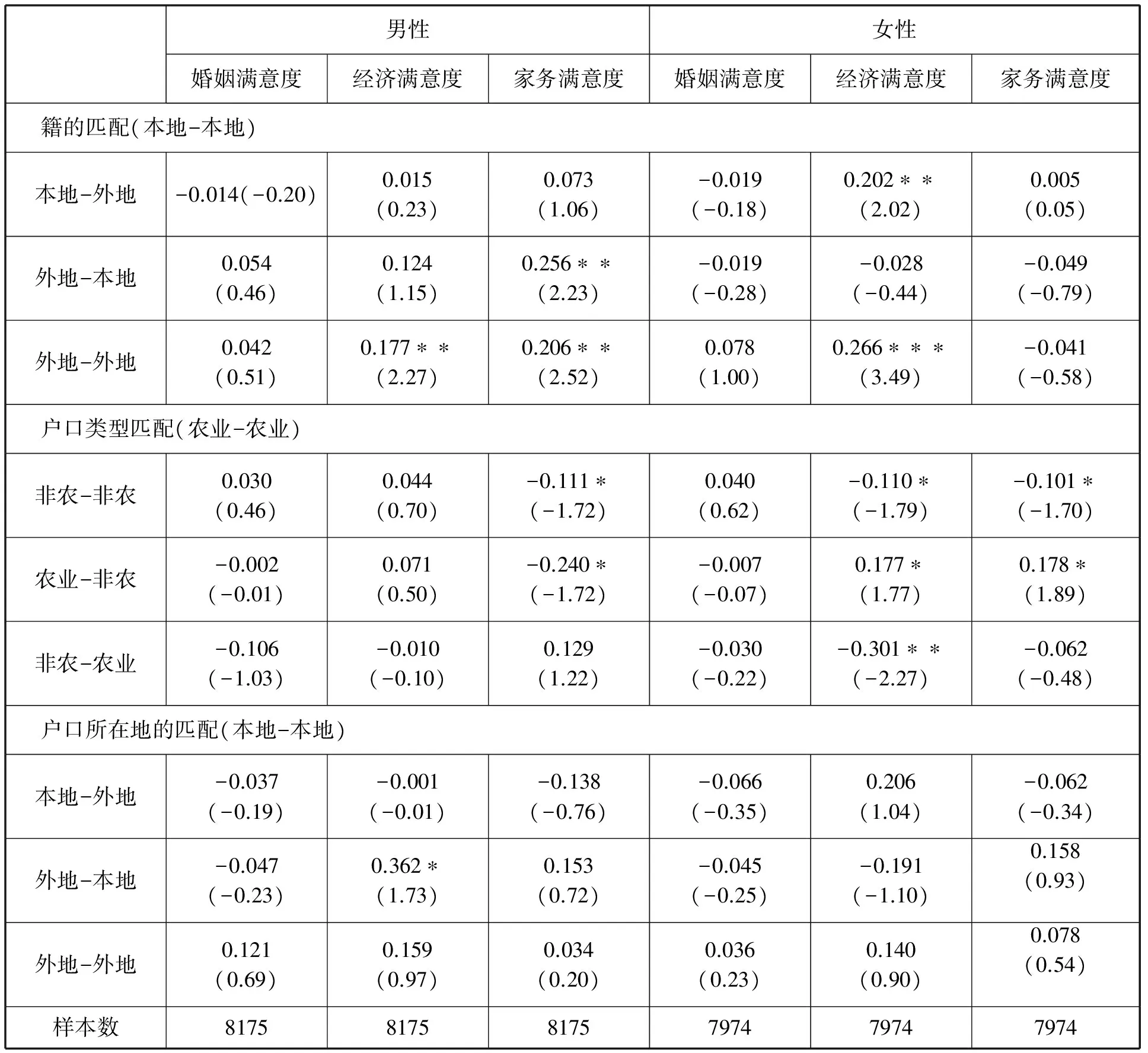

表4 戶籍匹配影響的性別非對稱性

注:同表3

顯然,表4的估計結果證實了這種性別非對稱性的存在。從系數估計值的顯著性來看,對于男性樣本,戶籍匹配主要影響男性對對方(女性)家務貢獻滿意度的評價,相應地,主要影響女性對對方(男性)經濟貢獻滿意度的評價,這說明在家庭生活中,男性更在意妻子的家務勞動,而女性則更在意丈夫的經濟能力。

在經濟貢獻方面,對男性而言,籍的外地-外地匹配相對于本地-本地匹配,戶口所在地的外地-本地匹配相對于本地-本地匹配均具有更高的滿意度。與男性不同,對女性而言,除了籍的本地-外地匹配和外地-外地匹配相對于本地-本地匹配具有更高的滿意度外,戶口類型對女性關于對方經濟貢獻滿意度有顯著影響,且與現有婚姻匹配的研究所得結果一致[23],在戶口類型的匹配上,高配(農業-非農)同樣對女性的滿意度有正向影響,低配(非農-農業)則有負向的影響。這也體現了另一種層面的性別非對稱性,即在戶口類型方面,高攀主要有利于女性而非男性,這是因為無論是在社會還是家庭中,男性總是被期望承擔更多的經濟責任,占據更主導的經濟地位,而女性在經濟方面則更多是一個從屬的、依靠丈夫的角色,因此,如果一個男性找到一個經濟背景更好的女性,他可能因為受到傳統習俗和觀念的影響,承擔一些額外的心理成本,從而會減弱他對對方經濟貢獻的主觀評價,比較而言,女性則可更客觀地評價對方的經濟貢獻。

與經濟貢獻剛好相反,家務貢獻則顯示出另外一幅圖景。戶籍匹配諸多變量對男性關于女性的家務貢獻滿意度有顯著的影響,但對女性關于男性的家務貢獻滿意度的影響則大多并不顯著,這意味著男性更在意女性的家務勞動,而女性對男性的家務勞動貢獻卻并沒有那么敏感。從回歸結果看,對男性而言,籍的匹配中外地-本地匹配和外地-外地匹配具有更高的家務貢獻滿意度,戶口類型匹配中非農-非農匹配和農業-非農匹配則具有更低的家務貢獻滿意度;對女性而言,僅戶口類型匹配對家務貢獻滿意度有影響(僅僅10%的顯著性水平),且非農-非農匹配與更低的家務貢獻滿意度相關,但農業-非農匹配與更高的家務貢獻滿意度相關。戶籍匹配對家務貢獻滿意度影響的性別非對稱性也可在“薩繆爾森方程”的框架下,從性別角色差異的角度予以解釋,比如,(籍的匹配中)外地男性比本地男性對妻子的家務貢獻更滿意,可能是因為作為沒有多少根基的外地人,外來丈夫更能體諒妻子的“不易”,因此對妻子所需從事的家務勞動有更低的要求,更多的是低期待導致的高滿意度;相對而言,妻子為非農戶口,丈夫對其家務滿意度更低,則主要是因為與農業戶口的女性相比,非農戶口的女性家務勞動的積極性本就更低,更多的則是低現狀導致的低滿意度。類似的,女性對男性家務貢獻的期待和男性家務勞動的現狀也導致了不同戶口類型的女性對非農戶口的男性具有不同的家務貢獻滿意度。

與經濟貢獻和家務貢獻不同,無論是男性還是女性,在婚姻滿意度方程中,戶籍匹配各變量的系數估計值均不顯著,這意味著對婚姻的整體評價而言,戶籍匹配在其中并不具有那么重要的作用。盡管如此,戶籍匹配與婚姻滿意度在統計上無關,可能源自兩個方面的原因:一方面的原因是,戶籍匹配對婚姻生活不同方面的影響并不一致,對有些方面甚至具有相反的影響,這些不同方面影響的相互抵消作用,可能使得戶籍匹配對婚姻生活滿意度的整體影響變得不顯著。如果是這種情況,則意味著婚配選擇中戶籍匹配并不重要,因為隨著不同方向作用的相互抵消,戶籍匹配本身不對婚姻滿意度整體產生影響。另一方面的原因是,婚配中戶籍的自選擇性也可能導致戶籍匹配對婚姻滿意度的影響消失,其含義是,如果婚配雙方覺得戶籍匹配在婚姻生活中很重要,他/她就更有可能選擇具有期待的戶籍的對象結婚,因為在意戶籍的已經選擇了理想的戶籍匹配對象,從事后看,戶籍匹配自然也就不再是影響婚姻滿意度的變量。但如果是這種情況,則意味著婚配選擇中戶籍匹配很重要,因為戶籍匹配本身會對婚姻滿意度整體產生影響,只是這種影響被內生化了而已。在現實中,婚姻滿意度整體與戶籍匹配不具有顯著的相關性,則更可能是這兩方面的因素共同作用的結果。

五、結論與進一步的方向

戶籍是現代社會分層和婚育決策的重要指標,基于戶籍變量的婚配模式對婚姻生活有深遠的影響。婚后夫妻間的幸福生活是所有愛侶的渴求,由于性別角色期待的差異,夫妻對婚姻后生活不同方面的滿意度評價也可能是各有側重的。本研究從婚姻滿意度、對配偶經濟貢獻的滿意度和對配偶家務貢獻的滿意度3個方面定義了婚姻生活滿意度,研究不同類型的戶籍匹配對婚后生活不同方面的影響的非一致性,并探討了這種影響的男女差異。我們通過對2014年中國家庭追蹤調查(以2010年和2012年的數據為補充)中初婚家庭數據的分析,發現:(1)整體而言,戶籍匹配對婚姻生活的不同方面具有不同影響;(2)由于性別角色期待的差異,戶籍匹配對婚姻生活的影響具有性別非對稱性,且由于男性更在意妻子的家務勞動,而女性更在意丈夫的經濟貢獻,因此戶籍匹配對男性(對配偶)的家務貢獻滿意度具有更顯著的影響,而對女性(對配偶)的經濟貢獻滿意度具有更顯著的影響。

從保羅·薩繆爾森的幸福方程式可知,戶籍匹配對婚姻生活滿意度的影響及性別非對稱性同樣來自現狀和期待的相對變化,其現狀主要源于不同戶籍所具有的不同經濟優勢和家務優勢,其期待則主要源于中國傳統社會男女性別角色的差異。雖然戶籍制度改革試圖逐步弱化戶口對中國居民生活的影響,但是戶口附加價值的區域差異依然巨大,戶口等級差別以及戶口對體制內流動所起的結構性影響仍然存在[24],與之類似,盡管性別平等已為社會各界所關注和支持,家庭中配偶雙方共擔經濟壓力和家務勞動的情況也越來越普遍,但中國社會有差別的男女性別角色目前仍未從根本上發生改變。這些都意味著戶籍今后仍將是婚配選擇的重要考慮變量,且會對男女的婚姻生活滿意度產生不同層面的影響。

值得注意的是,在實證結果中,我們發現無論哪種類型的戶籍匹配,對婚姻滿意度整體均沒有顯著的影響,那么,這是否意味著婚姻中對戶籍的關注是非理性的呢?從邏輯上,我們認為不同方面影響的相互抵消和戶籍的自選擇性均是導致這一結果的可能原因,且這兩者蘊含著明顯不同的含義:前者意味著戶籍匹配本身對婚姻滿意度整體并不重要;后者則意味著重視戶籍的人會選擇自己滿意的戶口匹配對象,戶籍對婚姻生活具有較高重要性,二者不同的機理也將推出完全相反的政策含義。但限于篇幅,本文并未對戶籍影響婚姻生活背后的機理詳加探討,而這,也是后續研究需進一步關注的問題。

注釋:

① 要求被調查者對不同維度的婚姻生活滿意度狀況進行主觀評分,評分取值為1~5,其中1代表非常不滿意,5代表極其滿意,數字越大代表越滿意,以此類推。

② 在度量戶口所在地時,我們以縣(區)為界限來區分本地戶口和外地戶口,具體而言,在CFPS2014中,對被調查者“現在的戶口所在地”進行了調查,我們將選擇為“本村/居”“本鄉/鎮/街道的其他村/居”和“本縣/縣級市/區的其他鄉/鎮/街道”的視為本地戶口,選擇“本省/自治區/直轄市的其他縣/縣級市/區”和“境內的其他省/自治區/直轄市”的視為外地戶口。

③ 在我們所關注的樣本群體中,以出生地作為籍貫的度量,本身也具有一定的合理性,原因有二:一是大部分被調查者出生時中國的人口流動尚比較小,出生地一般也是籍貫所在地;二是出生地一般也與個人的生活習慣和成長背景具有很強的相關性。

④ 本地人和外地人的劃分以出生所在的區縣為標準。在不同的情形下,中國同鄉同籍的概念可能涵蓋不同的地域范圍,同一區縣的人一般在語言、文化、交往方式等方面具有較強的相似性。

參考文獻:

[1] Schwartz, C. R.TrendsandVariationinAssortativeMating:CausesandConsequences[J]. Annual Review of Sociology, 2013, 39(1): 451-470.

[2] Becker, G. S.ATheoryofMarriage: Part I[J]. Journal of Political Economy, 1973, 81(4): 813-846.

[3] Kalmijn, M.ShiftingBoundaries:TrendsinReligiousandEducationalHomogamy[J]. American Sociological Review, 1991, 56(6): 786-800.

[4] Kalmijn, M.IntermarriageandHomogamy:Causes,Patterns,Trends[J]. Annual Review of Sociology, 1998, 24(24): 395-421.

[5] Esteve, A., García-Román, J. ,Permanyer, I.TheGender-GapReversalinEducationandItsEffectonUnionFormation:TheEndofHypergamy?[J]. Population and Development Review, 2012, 38(3): 535-546.

[6] 沈新鳳. 內生家庭談判力與婚姻匹配[J]. 經濟學:季刊, 2011, 10(3): 1235-1250.

[7] 齊亞強, 牛建林. 新中國成立以來我國婚姻匹配模式的變遷[J]. 社會學研究, 2012, (1): 106-129.

[8] 王豐龍, 何深靜. 中國勞動力婚姻匹配與婚姻遷移的空間模式研究[J]. 中國人口科學, 2014, (3): 88-94.

[9] Cheng, Z. Smyth, R.China’sImbalancedSexRatioandSatisfactionwithMarriage[J].Singapore Economic Review, 2016, 62(3): 765-782.

[10] Luo, S.,Klohnen, E. C.AssortativeMatingandMaritalQualityinNewlyweds:ACouple-CenteredApproach[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2005, 88(2): 304-326.

[11] Bleskerechek, A.,Remiker, M.W.,Baker,J.P.SimilarfromtheStart:AssortmentinYoungAdultDatingCouplesandItsLinktoRelationshipStabilityOverTime[J].Individual Differences Research, 2009, 7(3): 142-158.

[12] Xuanning, F.,Tora,J.,Kendall,H.MaritalHappinessandInter-RacialMarriage:AStudyinaMulti-EthnicCommunityinHawaii[J]. Journal of Comparative Family Studies, 2001, 32(1): 47-60.

[13] 陸益龍. “門當戶對”的婚姻會更穩嗎?——匹配結構與離婚風險的實證分析[J]. 人口研究, 2009, 33(2): 81-91.

[14] 李后建. 門當戶對的婚姻會更幸福嗎?——基于婚姻匹配結構與主觀幸福感的實證研究[J]. 人口與發展, 2013, 19(2): 56-65.

[15] Bumpass,L.L.,Sweet, J. A.DifferentialsinMaritalInstability: 1970[J]. American Sociological Review, 1972, 37(6): 754-766.

[16] 牛建林. 夫妻教育匹配對婚姻關系質量的影響研究[J]. 婦女研究論叢, 2016,(4): 24-35.

[17] 郭婷, 秦雪征. 婚姻匹配、生活滿意度和初婚離婚風險——基于中國家庭追蹤調查的研究[J]. 勞動經濟研究, 2016, (6): 42-68.

[18] 陸益龍. 戶籍隔離與二元化通婚圈的形成——基于一個城郊鎮的分析[J]. 開放時代, 2001,(9): 97-103.

[19] 高穎, 張秀蘭. 北京市近年婚配狀況的特征及分析[J]. 中國人口科學, 2011,(6): 60-71.

[20] 陳鋒. “閃婚”與“跨省婚姻”:打工青年婚戀選擇的比較研究[J]. 西北人口, 2012, 33(4): 52-57.

[21] 袁曉燕, 石磊. 戶籍如何影響婚姻穩定性——基于中國經驗數據的解釋[J]. 學術月刊, 2017,(7): 45-57.

[22] 林語堂.中國人(全譯本)[M]. 郝赤東, 沈益洪.譯. 上海: 學林出版社, 2007.

[23] 雷曉燕, 許文健, 趙耀輝. 高攀的婚姻更令人滿意嗎?婚姻匹配模式及其長遠影響[J]. 經濟學:季刊, 2015, (1): 31-50.

[24] 陸益龍. 戶口還起作用嗎——戶籍制度與社會分層和流動[J]. 中國社會科學, 2008, (1): 149-162.