流動人口社會融合現狀及對策研究

——以浙江省嘉興市為例

諸 萍

(中共嘉興市委黨校 經濟管理教研室,浙江 嘉興 314001)

一、文獻綜述

(一) 社會融合理論

西方對于移民群體與主流社會關系問題的理論探討,基本分成了三大流派,即“同化論”“多元文化論”和“區隔融合論”[1]。“同化論”認為,外國移民在遷入國的融合一般要經歷定居(settlement)、適應(adaptation)和同化(assimilation)三個階段。因此,該流派認為,同化是一個相當漫長的過程,可能需要兩三代人來完成。在這期間,移民學習、適應、接受所在地的生活方式和文化價值觀念,拋棄原來的社會文化傳統和習慣,逐步實現同化和融合[2]。而“多元文化論”則認為,不同群體間享有保留“差異”的權利,當流入地具有廣闊的包容性時,移民更傾向于保留自身原有的文化背景、社會經歷和價值觀,并在流入地獲得社會認同,重新塑造其生活的地方,從而促進社會格局向多元化發展[3]。“區隔融合論”認為,傳統理論已經不再適用于新時期流動人口的融合,并提出了不同群體會有不同融合結果的多向分層融合模式:擁有較高人力資本和經濟資本的流動人口同主流社會的融合;擁有較少人力資本和經濟資本的流動人口同流入地貧困文化的融合;選擇性融合,即只選擇部分進行融合,而其他部分則保留自身的文化習慣[4]。以上理論是不同時代背景下的產物,能較好地解釋各時代移民社會融合的現狀、過程和結果。

改革開放以來,國內開始出現前所未有的大規模的人口流動現象,大量農民從第一產業轉移到第二、第三產業中,從中西部地區轉移到東部沿海城市,從小城鎮轉移到大城市中生活和工作,等等。越來越多的學者開始研究國內流動人口的社會融合問題,也形成了“新二元關系說”“城市適應說”“融入說”等不少理論。國內相關實證和理論研究基本上也都是在上述三種理論基礎上的應用和延伸。當然,也結合了本國國情,進行了一定的調整和改進。例如,“城市適應說”認為,農民工的城市適應要依次經歷經濟層面、社會層面和文化心理層面三個層次的適應,逐步形成現代城市社會的生活方式,這同西方的“同化論”所持觀點大同小異[5];任遠、鄔民樂認為社會融合是指“個體與個體之間、不同群體之間,或不同文化之間,相互配合、相互適應的過程,并以構筑良性和諧的社會為目標”,這一觀點類似于“多元文化論”所強調的移民與遷入地之間相互作用的觀點[6];季文從社會資本角度研究流動人口的社會融合問題,認為個人的社會行動受到社會關系與社會結構的影響,擁有的社會資本越多越能融入城市社會,這正是基于“區隔融合論”的應用和延伸[7]。

(二) 社會融合的維度劃分

要研究流動人口的社會融合問題,重點還在于明確融合的顯性指標有哪些,即社會融合的維度劃分。從國內外已有的研究來看,關于社會融合的維度劃分,存在較多分歧,但基本都還是依據社會融合的定義以及研究需要而設定的。

Gordon最早將社會融合過程進行了階段劃分,并提出了“七階段論”, 即文化和行為的同化、社會結構的相互深入或融合、族群間通婚、族群意識或身份認同的融合、意識中族群偏見的消失、族群間歧視行為的消除以及公共事務的融合[8]。比較全面和細致地概括了族群間的不同層次的關系,這七個階段涉及文化、行為、經濟、社會、政治、身份等維度。在社會融合研究領域,“七階段論”具有里程碑式的意義,也為此后的研究提供了指導。由于社會融合針對的是同一概念,因此國內對社會融合的維度劃分存在很多共性。例如,楊菊華認為,社會融合包含四個維度,分別是經濟整合、社會參與、文化交融和心理認同,認為這四個維度之間存在遞進性,但又并非是完全的遞歸模式,而是存在作用和反作用性[9]。比如,當經濟上立足后,流動人口會逐步拓展社會網絡,從而更有信心參與到社會生活中,而社會網絡產生的社會資本又會反過來推動經濟整合。周海旺在考察以城市女性流動人口為研究對象的社會融入問題時,將社會融合劃分為經濟適應、社會適應和心理適應三個維度,并且這三者是依次遞進的關系[10]。其中,經濟適應反映的是最基本的生存融入,社會適應反映的是社會發展的需求和融入城市生活的廣度,心理適應反映的是城市生活對流動人口人格的影響、塑造和提升以及流動人口融入城市生活的深度。田璞玉等人就農民工群體的社會融合進行研究,認為農民工的社會融合包括經濟融合、文化融合、結構融合(分為社會交往和社會分層兩方面)和心理融合四個維度,維度之間存在非線性、互動、遞進但次序不唯一的關系[11]。不難看出,社會融合的維度眾多,但通過文獻梳理,可以發現這些維度基本可分為經濟、社會關系、文化和心理四個方面,這也是本研究對流動人口社會融合進行分析的理論框架構建基礎。

二、分析框架、數據來源、測量指標及方法

(一) 分析框架

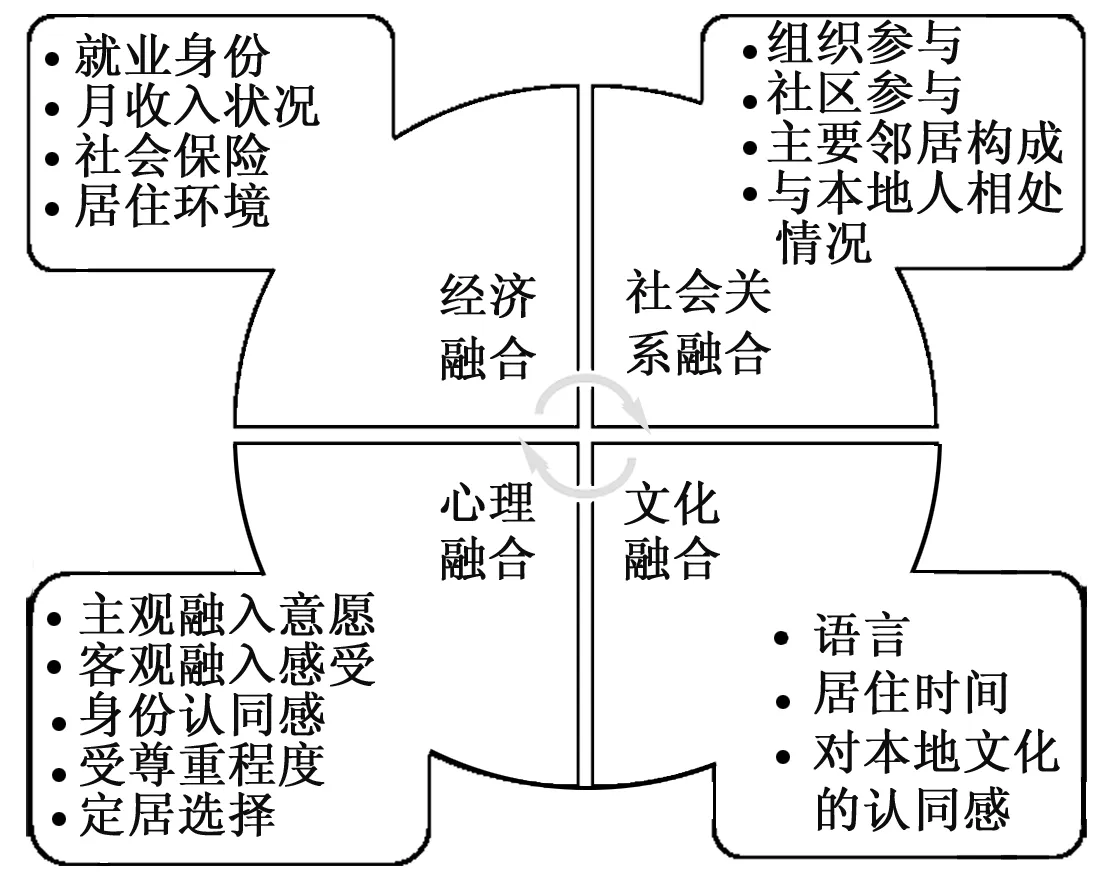

結合上述文獻研究發現以及樣本調查情況,本文擬從流動人口的經濟融合、社會關系融合、文化融合和心理融合四個維度入手,對嘉興市流動人口的社會融合現狀進行分析。采用這四個維度,顯然無法囊括方方面面,但這幾個維度是當前流動人口社會融合最基本、最重要的維度。

同時,本文認為:經濟融合是流動人口立足流入地的前提和保障,是社會融合中最為基本的;心理融合是流動人口在城市社會融合的最高境界,是真正實現社會融合的標志;這四個維度間存在作用和反作用,但并不存在遞進關系,各個維度可同時獨立發展;經濟融合可以推動社會關系融合,進而促進文化融合,最后實現心理融合,而心理融合又會反過來促進經濟融合、社會關系融合和文化融合。具體分析框架如圖1所示。

圖1 流動人口社會融合的分析框架

(二) 數據來源

本研究以國家衛計委所做的“2014年全國流動人口衛生計生動態檢測調查”中的嘉興市的數據為基礎,分析流動人口在嘉興市流動人口的社會融合現狀。本次調查于2014年5月開展,采用了分層、多階段與規模成比例的PPS抽樣調查方法,調查對象為在嘉興市居住一個月以上,年齡介于15周歲至59周歲的流動人口,樣本總量為2000份,其中有效樣本為1999份,無效樣本1份。其中,男性流動人口占57.5%,女性流動人口占42.5%;他們中已婚的占77.1%,未婚、離異或喪偶的比重為22.9%;流動人口總體年齡結構較輕,平均年齡為32.9歲,其中,25歲以下流動人口占26.1%,26歲~35歲的占36.3%,35歲~45歲的占24.7%,46歲及以上的僅占12.9%;流動人口整體受教育程度偏低,其中近8成的人具有初高中教育水平,小學及以下學歷的占19.0%,而擁有大學專科及以上學歷的僅為5.0%。

(三) 測量指標及方法

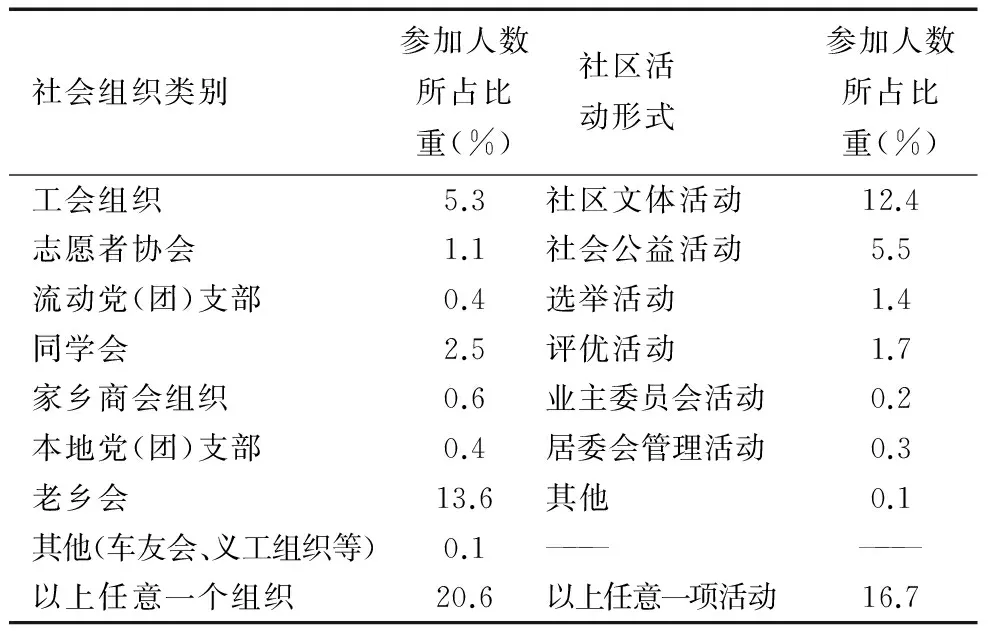

按照經濟融合、社會關系融合、文化融合和心理融合四個維度,對相應的測量指標進行了梳理。

1.經濟融合的測量指標。相比于其他幾個維度,經濟融合較具客觀性。因此,其測量指標也較為豐富,如勞動就業、勞動合同、勞動時間、職業聲望與穩定性、收入水平、社會保障、居住環境等[12]。結合問卷內容,本研究將采用就業身份、月收入狀況、社會保險、住房類型這四個變量來測量經濟融合狀況。

2.社會關系融合的測量指標。社會關系通常是指流動人口在生產、生活中與他人的互動并由此產生的關系網絡。根據國家衛計委流動人口司在《中國流動人口發展報告2015》中所構建社會融合綜合指數,本研究選取了社會組織參與、社區活動參與、主要鄰居構成、與本地人相處情況四個指標來考察社會關系融合情況。

3.文化融合的測量指標。狹義的文化是指人們普遍的社會習慣,如衣食住行、風俗習慣、生活方式、行為規范等。周皓認為,流動人口在遷入地的文化融合,主要體現在語言、居住時間、飲食、風俗習慣等指標上。因此,結合調查問卷的內容,選取了語言、居住時間、對本地文化的認同感這三個變量來度量文化融合水平[13]。

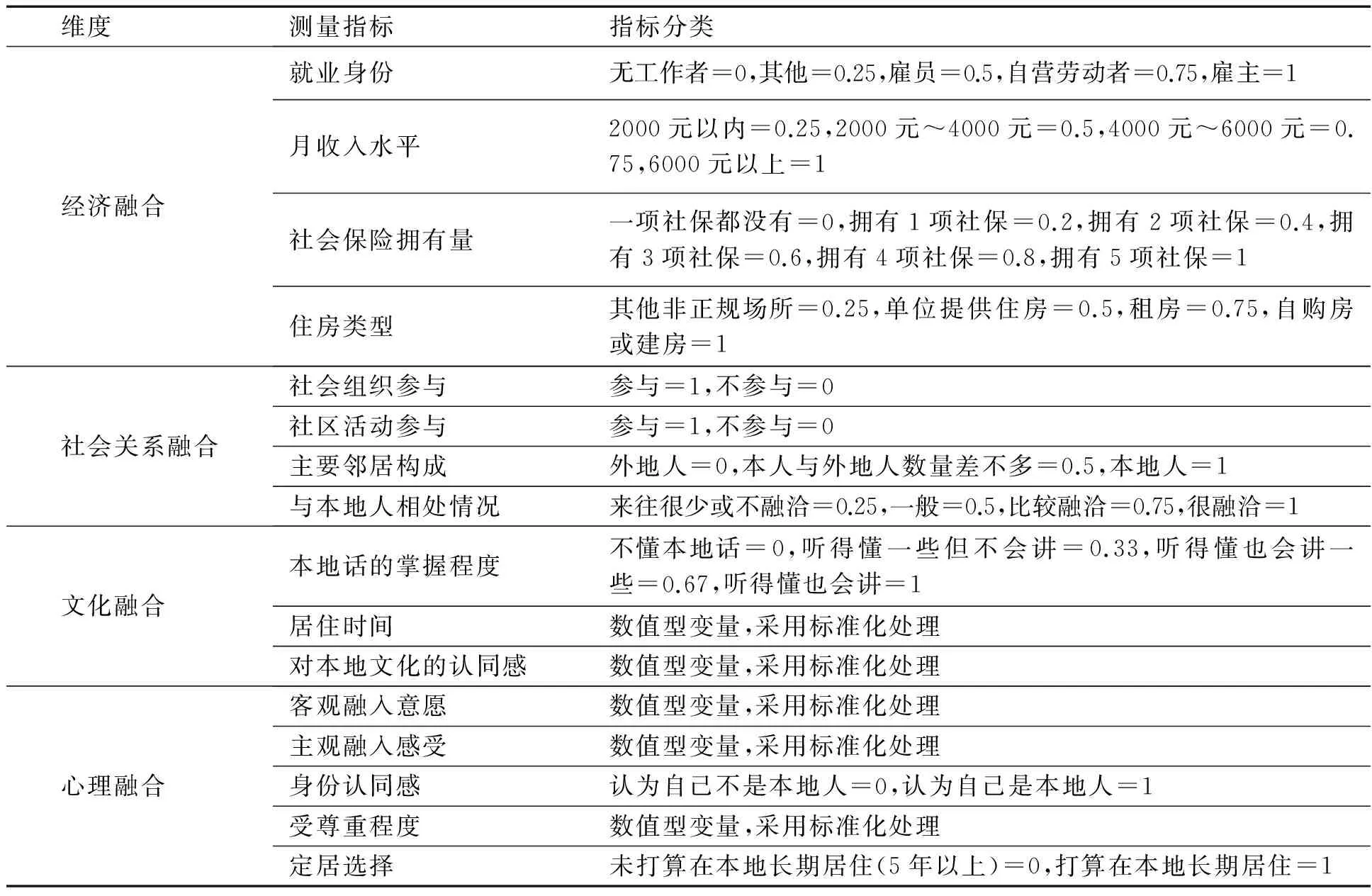

4.心理融合的測量指標。心理融合是流動人口社會融合的最高境界,是流動人口真正實現融入社會的重要標志。本研究參考宋國凱[14]等的相關研究,將利用流動人口主觀融入意愿、客觀融入感受、身份認同感、受尊重程度(與目前居住地的親戚、朋友和同事相比)、定居意愿等指標來測量心理融合程度。表1中列出了本研究涉及的各維度測量指標及權重。

表1 各維度測量指標及權重

在上述選取的測量指標中,居住時間、對本地文化的認同感、客觀融入感受、主觀融入意愿、受尊重程度均為數值型變量,其取值具有實際意義,故采用標準化公式進行去量綱處理,具體公式如下:

本研究的樣本數據將利用統計軟件SPSS 18.0及Excel軟件來進行相關的分析。由于研究所關注的是流動人口的社會融合程度,是一個由經濟融合、社會組織融合、文化融合和心理融合共同構建的綜合指標體系,因此,就必須明確各維度內指標的權重,本文采用了因子分析模型進行測算。在確定權重下,再分別測算嘉興市流動人口社會融合的整體水平,以及分區域、分群體下的流動人口社會融合水平,并對其結果進行相關的分析。

三、研究結果

(一) 嘉興市流動人口社會融合總體現狀

在因子分析的結果中,KMO檢驗的統計量為0.720(大于0.7),說明因子分析的效果比較好,并且通過了因子分析的適用性檢驗(p<0.001)。進一步計算,得到了各測量指標的權重,如表2所示。在確定指標的權重后,采用幾何平均加權法對一級指標和二級指標進行合成,并對流動人口各維度的融合指數及社會融合綜合指數進行測量。

表2 流動人口社會融合各維度測量指標的

根據表2,我們可以發現以下情況。

1.嘉興市流動人口總體的社會融合綜合指數僅為0.337(總分為1),其中經濟融合指數相對較高,超過了0.5,但由于社會關系融合、文化融合和心理融合水平相對較低,從而拉低了整體的社會融合指數。可見,嘉興市內的流動人口的社會融合整體狀況不佳。

2.對比各維度的融合指數,經濟融合指數最高,心理融合得分其次,社會關系融合指數更次之,文化融合的分值是最低的,這四個維度并不存在明顯的遞進關系。這一結果比較符合現實生活。經濟融合是流動人口融入社會最基本、同時也是最容易實現的融合狀態。通過提升就業身份,提高收入水平,購買社會保險,改善住房條件,流動人口可以通過個人的拼搏在流入地實現同本地居民相同的生活水平,滿足其最基本的生存需求。相比之下,社會關系的融合則復雜得多,絕非僅憑個人的能力就能實現,而是需要人與人之間的交往、溝通、互動、理解、信任等逐步建立起來的相對龐大的社交網絡。特別是當流動人口在流入地要與本地居民建立社會關系時,就不僅僅是人與人之間的交往問題,而是要解決人群與人群之間的交往問題。而影響人群之間相處的更為根本、更深層次的因素,則是群體間的文化差異。所謂“一方水土養一方人”,不同環境下成長的人,在潛移默化中就會受到當地風土人情的影響,養成固定的生活方式、飲食習慣、行為舉止、穿衣風格、用詞用語等,甚至影響其人生觀和價值觀。而以上這些一旦形成,就較難改變,并且隨著年齡的增長愈發根深蒂固。所以,當流動人口在試圖與當地居民建立社會關系的過程中,難以避免因文化的差異而出現意見的分歧、溝通的障礙、摩擦和爭執。這也是表2中文化融合指數最低的原因所在。可見,文化融合是流動人口社會融合中較高層次、較難以實現的維度。通常情況下,心理融合被視為流動人口在城市社會融合的最高境界,較難以實現,但本研究中心理融合指數并不是最低的,原因在于多數研究都是以大城市、特大城市的流動人口作為研究對象,而鮮有研究中小城市流動人口社會融入的。相較于大城市、特大城市而言,中小城市由于其生活成本較低、生活壓力較小,因而更能接納流動人口,流動人口在中小城市各種心理感受往往更佳,因而心理融合水平也相對較高。

3.觀察四個維度內測量指標的均值,不難發現“就業身份、月收入水平、社會保險擁有量、社會組織參與、社會活動參與、主要鄰居構成、本地話掌握程度、居住時間、對本地文化的認同感、身份認同感、受尊重程度、定居選擇”的分值均在0.6以下(低于0.6視為未達到融合的及格線),對這些變量進一步分析,可以得出以下結論。

(1)流動人口社會保障水平偏低。從社會保險擁有量來看,流動人口中沒有任何社會保險項目的人占了13.0%,擁有1項社會保險的人占26.3%,擁有2項社會保險的人占44.5%,擁有3項社會保險的人占11.8%,擁有4項社會保險的人占4.2%,而擁有5項社會保險的人僅為0.3%。 從社會保險的類別來看,擁有醫療保險的流動人口比重較高,達到了81.5%;擁有城鎮職工養老保險或城鎮居民養老保險的流動人口比重次之,為24.6%;擁有失業保險、工傷保險的流動人口的比例均為15.9%;擁有公積金的流動人口比重最低,僅為3.8%。

(2)流動人口就業質量普遍偏低。當前,嘉興市流動人口的就業率較高,但主要就業身份為被雇傭的雇員。其中,雇主的比例為16.1%,雇員比例達到了76.4%,無工作的流動人口比例為7.1%。流動人口中專業技術人員、國家機關、黨群組織、企事業單位負責人、公務員、辦事人員和有關人員等的比例極低,以上幾項職業的累計比重仍不足5%,而絕大多數流動人口都在生產線上工作,僅從事生產類工作的就超過了50%。可見,流動人口大多數從事的是一些臟、累、差的低端體力工作,工作環境和工作條件都相對較差。盡管工作相對辛苦,但其工資待遇卻并不高。流動人口的月收入均值為3620元。其中,月收入在2000元以內的占比為18.2%,2000元~4000元的比例為62.1%,4000元~6000元的比例為15.4%,6000元以上的比重僅為4.3%。而2014年嘉興市人均月收入約為4800元,遠高于流動人口的月均收入水平。并且,超過80%的流動人口的收入水平低于平均水平。

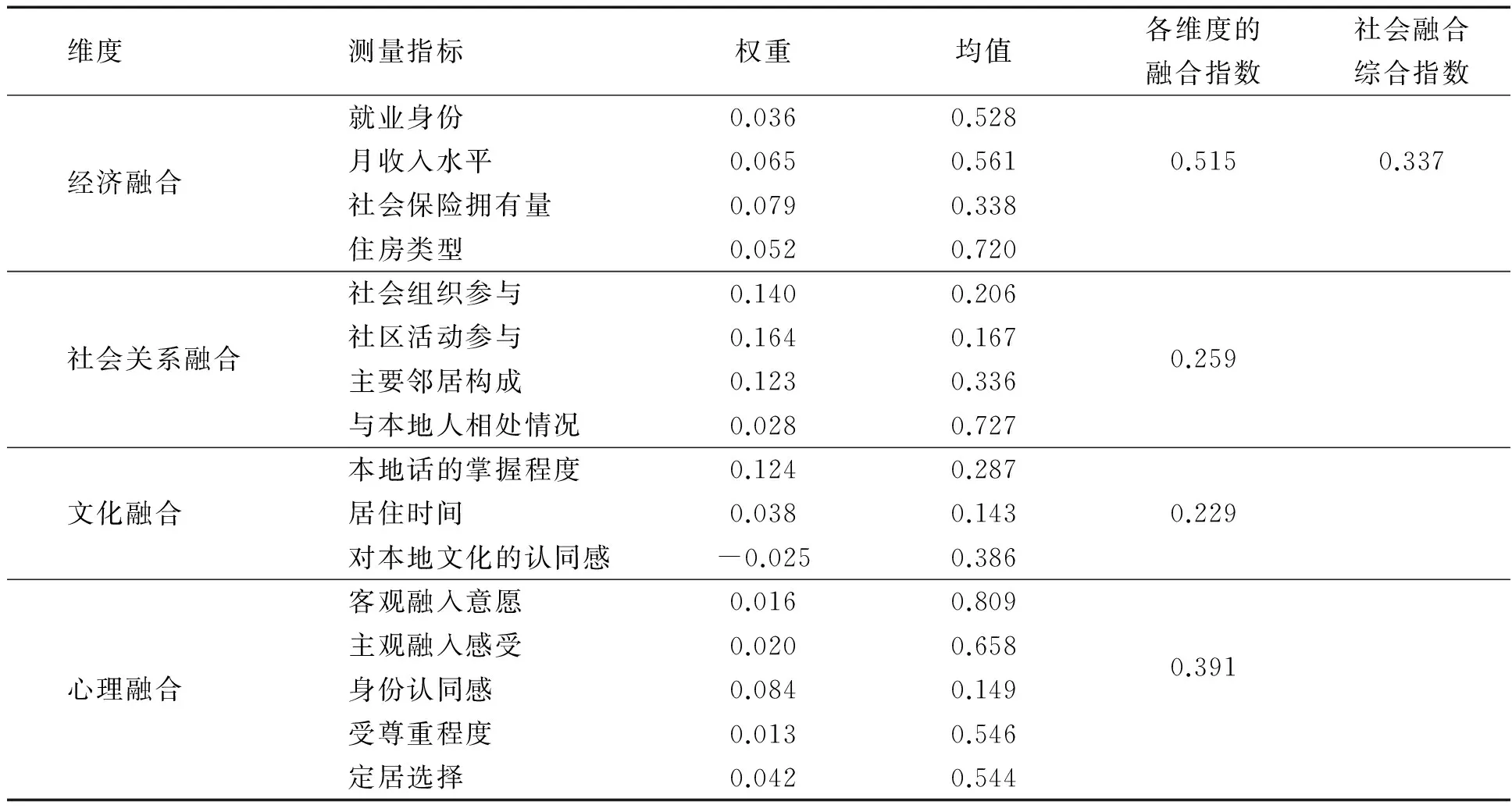

(3)流動人口社會參與程度偏低。嘉興市流動人口的社會組織和社區活動參與情況均不容樂觀。由表3可見,流動人口中參與工會組織、志愿者協會、流動黨(團)支部、同學會、家鄉商會組織、本地黨(團)支部、老鄉會、其他組織的比重都偏低,有些甚至不足1%。僅參加老鄉會組織的流動人口比重超過了10%。參加以上任意一項社會組織的比重也僅有20.6%。與社會組織參與情況相似,流動人口社區活動參與程度也相對較低,僅社區文體活動參加人數比重超過了10%,其余各項(包括社會公益活動、選舉活動、評選活動、業主委員會活動、居委會管理活動和其他類)的參與率都偏低。參與以上任意一項社區活動的流動人口比重也僅為16.7%。

(4)流動人口缺乏歸屬感和認同感。流動人口中,認為自己還不是本地人的比重極高,達到了85.1%,僅14.9%的人認為自己是本地人。這種身份認同上的絕對差異體現了流動人口在流入地歸屬感的嚴重缺失。與此同時,流動人口對本地文化的認同感相對較弱,如表4所示。在本地文化范疇內,對當地風俗持非常反對觀點(包括非常不同意和不同意)的流動人口的數量最多,其次是衣著打扮和習慣。對衛生習慣、家鄉話和生活方式持反對觀點的人也相對較多。相比之下,對一些社會問題的看法、教育理念或養老觀念等的認同感相對較高。

表3 流動人口社會組織、社區活動參與情況

(二) 不同區域流動人口社會融合現狀

根據當前嘉興行政區塊的劃分,分別對南湖區、秀洲區、嘉善縣、海鹽縣、海寧市、平湖市和桐鄉市進行流動人口社會融合現狀分析,結果如表5所示。

總體來看,南湖區和秀洲區的流動人口社會融合綜合指數高于全市的社會融合綜合指數,而嘉善縣、海鹽縣、海寧市、平湖市和桐鄉市的社會融合指數均低于全市水平。不同縣(市、區)流動人口均在經濟維度上表現出較好的融合狀態,而普遍在文化維度上表現出較差的融合狀態,但在社會關系和心理兩個維度上,各區域的融合指數差異性則較大。

具體而言,南湖區流動人口的社會融合綜合指數最高,比全市的社會融合綜合指數高出13.9%。同時,在經濟、社會關系、文化和心理等維度上的融合指數均高于其他縣(市、區),且指數間的方差最小,社會融合狀態最為均衡。秀洲

區的社會融合綜合指數略高于全市水平,但在社會關系上的融合水平是其四個維度中最低的。嘉善縣的社會融合綜合指數與全市水平最為接近,但同秀洲區一樣,也在社會關系維度上表現為較差的融合狀態。海鹽縣的社會融合綜合指數是全市范圍內最低的,并且,在任一維度上均是融合水平最低的。海寧市和平湖市的流動人口在經濟、社會關系、文化、心理四個維度上的融合指數分別依次遞減,但平湖市各維度指數間的方差較小,更為均衡。桐鄉市的社會融合綜合指數為0.307,與海寧市的社會融合綜合指數相近,且均在心理融合方面表現較差。

(三) 不同群體流動人口社會融合現狀

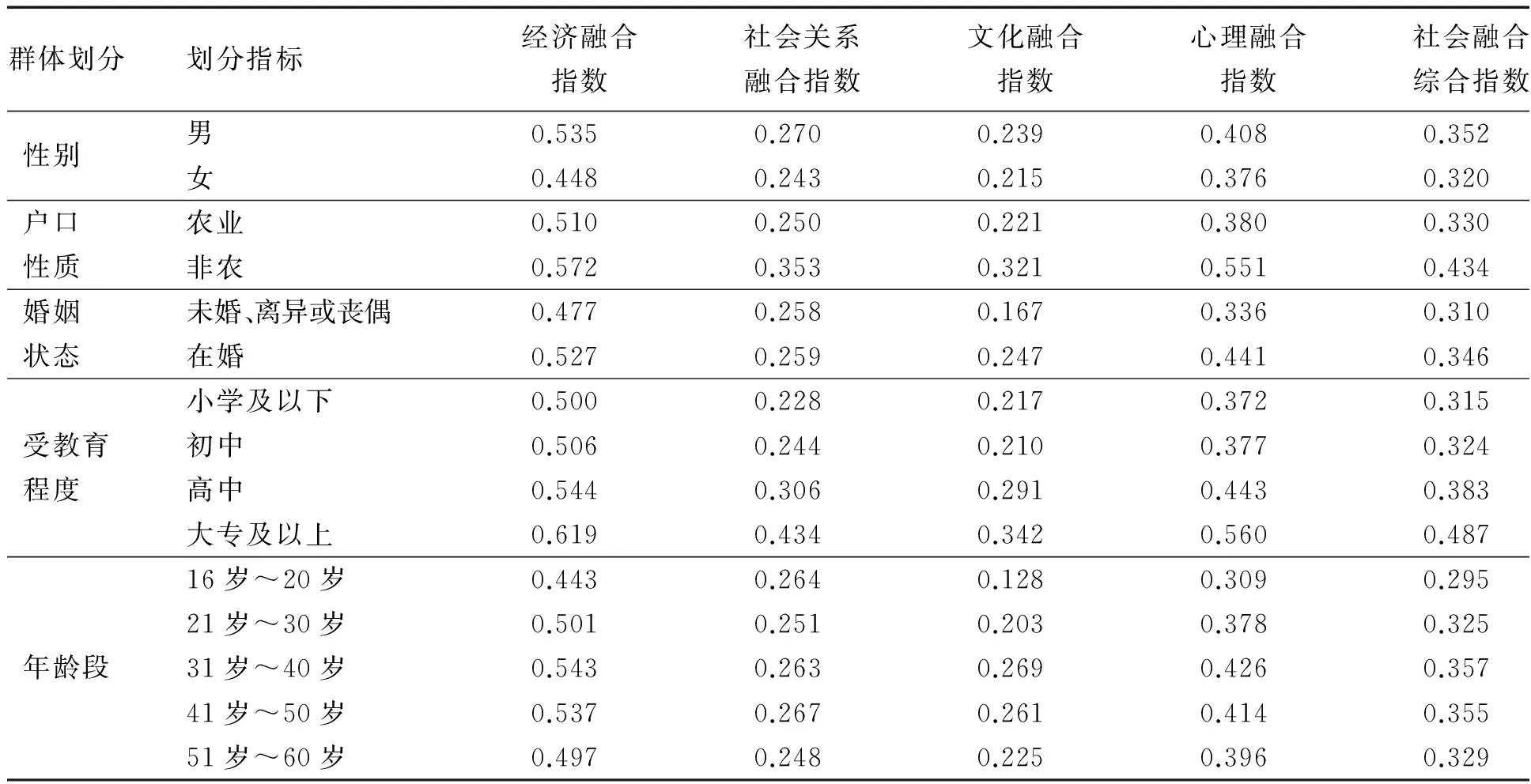

按照人口學基本特征進行群體劃分,分別就性別、戶口性質、婚姻狀態、受教育程度和年齡對流動人口的社會融合現狀進行分析,結果如表6所示。

總體而言,不同特征的流動人口社會融合情況存在明顯差異:男性流動人口的社會融合綜合指數比女性流動人口高;非農戶口的流動人口比農業戶口流動人口更能融入當地社會;在婚狀態的流動人口比未婚、離異或喪偶流動人口的社會融合水平更高;受教育程度越高的流動人口,其社會融合綜合指數也越高;流動人口的社會融合水平與年齡之間大致呈倒“U”形關系,31歲~40歲年齡段的流動人口的社會融合程度最高。

具體來看,男性流動人口不論是在經濟維度、社會關系維度、文化維度還是心理維度,都比女性流動人口的融合水平高,尤其是在經濟維度上兩者差異最為明顯。與農業戶口流動人口相比,非農戶口的流動人口在各個維度上的融合狀況更好。在婚狀態的流動人口,相比于未婚、離異或喪偶狀態的流動人口,在各維度上也表現出更高的融合水平。就受教育程度而言,大專及以上文化水平的流動人口的社會融合綜合指數最高,高中文化水平、初中文化水平、小學及以下文化水平的流動人口的社會融合綜合指數依次遞減。并且,在以上四個維度上,也大體呈現出隨文化水平的降低而融合指數降低的現象。從流動人口的年齡分層來看,社會融合綜合指數先是隨著年齡段的增長而提高,超過31歲~40歲年齡段后,又隨著年齡段的增長而降低,大體呈倒“U”形,且左側開口低于右側開口。這種現象同樣出現于四個維度上。

四、研究結論及對策建議

從上述的研究結果中,我們不難看到當前嘉興市流動人口在社會融合上所存在的一些問題及現象,主要有以下幾點:第一, 就總體而言,嘉興市流動人口社會融合程度較低,尤其是在文化維度和社會關系維度上;第二, 分區域來看,南湖區、秀洲區、嘉善縣、平湖市、桐鄉市、海寧市、海鹽縣的流動人口社會融合程度依次遞減,且僅南湖區和秀洲區高于全市平均水平;第三, 分人群來看,男性、非農戶口、在婚、受教育程度較高、年齡介于31歲~40歲的流動人口能更好地融入嘉興本地的社會生活;第四, 嘉興市流動人口社會融合障礙主要表現為社會保障水平偏低、就業質量較差、社會參與程度低下以及缺乏歸屬感和認同感。

上述研究結果對于進一步提高流動人口的管理和服務,促進流動人口社會融合,解決城市社會治理問題,助推平安嘉興建設有著重要的政策啟示。

表6 不同群體流動人口社會融合現狀

(一) 完善流動人口就業扶持機制

就業是流動人口進入遷入地生活的重要問題,是其生存發展的根本基礎,也是融入社會的基本保障。一方面,增強對流動人口就業指導。市人力資源與社會保障局或相關社會團體應定期舉辦各種招聘會,為流動人口提供最新、最及時的勞務信息、就業指導以及必要的法律援助,并做好前期宣傳工作,利用公眾號、部門網站、宣傳欄、報紙、電視等多種渠道進行前期的宣傳。鼓勵有能力的流動人口在本地投資創業,定期為流動人口舉辦創業知識、創業政策等方面的培訓。針對流動人口中的高層次人才,政府可為其提供小額貸款以資助創業所需的啟動資金。在有條件的社區,開展流動人口結對聯系,實行流動人口結對互助創業。在稅收政策、金融服務、社會保障、激勵機制等方面,為流動人口創業提供良好的政策氛圍和投資環境。另一方面,提升流動人口自身素質。市人力資源與社會保障局應加強對我市流動人口的職業培訓,提高其自身的職業技能和綜合素質。政府部門可聯合培訓機構、高職院校等有計劃、有組織地對流動人口進行職業培訓,并形成長效機制。對培訓達到要求的流動人口頒發相應的合格證書,且與工資待遇相關聯,從而提高其經濟地位。

(二) 健全流動人口合法權益保障機制

提高流動人口社會保障的參保水平,充分保障流動人口的權益。流動人口所在單位有義務遵守相關法律法規,為流動人口辦理各類社會保險,尤其是醫療保險、養老保險、失業保險、公積金等。相關政府部門應該對有關用人單位進行必要的用人規范的法制宣傳與監督,做好日常勞動執法的檢查管理工作,合理有效地解決勞動爭議案件,必要時可采取措施對侵害流動人口權利的雇主或用人單位進行嚴厲警告或處罰。對個體工商戶、土地承包者、自由職業者等流動人口,要加強對其進行社會保障政策法規的宣傳,提高流動人口的參保意識。同時,工會組織應維護流動人口的合法權益,引導流動人口逐步提高自身的法律意識和維權意識。在流動人口權益遭受侵害時,能夠作為流動人口一方的代表與用人單位進行交涉和商討,維護流動人口的正當權益不受侵害。此外,還應擴大城鎮公共財政救助與支持的覆蓋范圍和力度,保證流動人口在特殊困難時期能夠得到來自社會或政府的救濟與幫扶,充分發揮社會各界的力量來維護流動人口的生存權益和發展權益,從而促進流動人口的社會融合。

(三) 營造有利于社會融合的良好氛圍

要增強流動人口的歸屬感和認同感,為流動人口創造一個更好的生活環境。政府層面,應努力打造多元化交流平臺或對話平臺,可通過組織志愿者開展多種形式的文化娛樂、公益慈善等活動,增加流動人口與本地市民的溝通交流機會。相關社區管理部門及社會團體組織應充分發揮其宣傳和組織功能。一方面,要組織動員各方面力量為流動人口提供幫助和服務,開展豐富多彩的社區交流活動和文化活動,鼓勵流動人口積極參與社區自治及公益性社會組織,促進流動人口與本地市民和睦相處,提高流動人口對城市的適應、認同和融入;另一方面,要做好宣傳教育工作,大力宣傳倡導社會融合理念,教育本地居民和流動人口相互理解、相互尊重,有效化解流動人口與本地市民的心理隔閡和矛盾,推動包容式融入。

(四) 切實落實流動人口基本公共服務政策

首先,各縣(市、區)流動人口管理部門應構建起流動人口社會融合檢測指標體系,從而實時了解流動人口的基本特征、享受公共服務的情況、社會參與、自我身份認同等狀況,從而更好地引導政府落實流動人口基本公共服務政策。其次,推進戶籍制度和居住證制度改革,建立分層、分類的公共服務供給制度,使流動人口在嘉興市獲得同本地居民同等的待遇。在制定公共政策、建設公共設施、提供健康教育、提供就業服務、解決流動人口子女教育等方面,充分考慮長期在本地工作生活的流動人口對公共服務的需求,增加政府公共財政預算和支出,逐步健全覆蓋流動人口的城市公共服務體系。最后,市級部門應加強對各縣(市、區)落實流動人口基本公共服務政策的監管力度,可將流動人口享受公共服務的狀況作為考核各地城鎮化發展質量的重要指標。

[參 考 文 獻]

[1]許世存. 人口流動與經濟社會發展研究:以吉林省為例[M]. 北京:社會科學文獻出版社, 2015:48-50.

[2]PARK, ROBERT EZRA. Human Migration and the Marginal Man [J]. American Journal of Sociology, 1928(6):881-893.

[3]HURH WON MOO, KWANG CHUNG KIM. Adhesive Socio-cultural Adaptation of Korean Immigrants in the U.S.: An Alternative Strategy if Minority Adaption [J]. International Migration Review, 1984(2):188-216.

[4]PORTES,ALEJANDRO, MIN ZHOU. The New Second Generation: Segmented Assimilation and Its Variants [J]. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1993 (1):74-96.

[5]朱力. 論農民工階層的城市適應[J]. 江海學刊,2002(6):82-88.

[6]任遠,鄔民樂. 城市流動人口的社會融合:文獻述評[J]. 人口研究,2006(3):87-94.

[7]季文.社會資本視角的農民工城市融合研究——以南京為例[D].南京:南京農業大學,2008.

[8]GORDON, MILTON MYRON. Assimilation in American Life: the Role of Race, Religion and National Origins [M]. New York: Oxford University Press, 1964: 169.

[9]楊菊華. 論社會融合[J]. 江蘇行政學院學報,2016(6): 64-72.

[10]周海旺. 城市女性流動人口社會融入問題研究[M].上海:上海社會科學院出版社, 2013: 22.

[11]田璞玉,鄭晶,張金華. 農民工社會融合的概念與理論框架構建[J].江蘇農業科學,2016(11): 509-512.

[12]楊菊華. 中國流動人口經濟融入[M].北京:社會科學文獻出版社, 2013:182-393.

[13]周皓. 流動人口社會融合的測量及理論思考[J]. 人口研究, 2012(3):27-37.

[14]宋國凱. 農民工分化視角下的城市社會融合階段劃分研究[J].福建論壇(人文社會科學版),2016(1):145-151.