要素稟賦、產業空間分布與我國城鎮化的區域差異

李 恒

(河南大學 產業經濟與農村發展研究所,河南 開封 475004)

一、引言

世界上星羅棋布地分布著無數個城市,它們形成的原因各不相同,但發展到現在都具備了較完善的功能,并且在空間上形成了一定的結構,成為區域發展的核心。城市是與鄉村相對應的,城市具有非常復雜的內涵,從人類發展的歷史來看,城市的出現意味著文明的進步。對傳統社會而言,社會整體變遷意義上的進步莫過于城市社會取代農業社會[1]。但城市社會對農業社會的取代顯然不僅是農民向城市的遷移,而是包括了社會結構、產業升級、人口集中、制度結構、文化理念以及聚落景觀的轉變,特別是在經濟社會發展過程中,城市承擔著更為重要的任務,按照配第-克拉克定律,產業結構高級化有其內在規律。由于農業社會以第一產業為主,而第二、三產業主要以城市為其載體,產業結構高級化的進程是與城市化進程相伴的。后進國家的發展和追趕過程往往以大規模的工業化為手段,推進工業化以實現經濟社會轉型和推進城市化是一致的。

這樣看來,城市本應是作為經濟社會發展的結果出現的,但正是基于城市的上述功能,大多數的發展中國家將城市化作為轉型發展的手段,通過城市化戰略來推動經濟發展和社會轉型。在這一過程中,不同區域根據其區位或資源建設城市,如依托海、河、湖建設港口城市,比較典型的有上海市、天津市、武漢市等;也有依托地形地勢和位置來建設城市的,如蘭州市、鄭州市等;更多的則是依托資源來建設城市,如攀枝花市、鞍山市等。當城市在其建設和發展中對當地要素稟賦具有較強的依賴時,會形成基于其上的產業結構,這對城市的發展也會帶來一些影響:一種影響是它會強化城市的功能,提供城市的物質基礎;另一種影響與之對應,當城市過于依賴某一結構時會由于資源的興衰而興衰,如鞍山市這些過度依賴資源的城市在資源枯竭時也就失去了發展的依托,隨產業衰落而衰落。

與此同時,我們也注意到了另外一些重要的現象,從全國層面來看,城市的分布和產業的分布雖然受區域要素稟賦的影響,但城市分布和產業分布也表現出一些典型的規律,在人口密集地區城市也較密集,人口稀疏地區城市也較稀疏,這表明城市最終仍然與人口密切相關。而從產業分布來觀察,改革開放以來,我國的地區專業化和產業集聚也在逐漸提高,產業向沿海地區集聚明顯,產業和人口的共同集聚實際上也是稟賦與產業分布的空間表達,但如果深入產業內部,產業的集聚與區域要素稟賦對城市發展的作用存在更為復雜的關系,現代產業向大城市不斷集中,傳統產業則向邊遠地區轉移,即使是依托資源而崛起的城市,從產業分布的時序性差異來看也存在諸多復雜的運行機理。為對上述現象進行具體描述,并刻畫這些因素之間的關系,本文從如下三個方面展開:一是對我國產業空間分布的專業化和多樣化進行描述,并研究其時序性變化情況;二是對不同區域的要素稟賦結構進行研究;三是研究上述二者共同作用下的城市化發展格局。

二、文獻評述

從決定人類活動的自然條件來看,地理決定論無疑是從要素稟賦來討論經濟活動的最早理論,地理決定論概念的形成過程可追溯至德國地理學家在寫作《古意大利》時的考察[2],并在隨后的不同學科的研究中在不同角度涉及,如馬爾薩斯關于人口與環境關系的描述也體現了人口發展受環境約束的觀點。Diamond認為地理因素對經濟具有至關重要的影響,地理位置、氣候、生態等差異,港口、土地的富饒程度等均是影響經濟績效的內生變量,不但對經濟活動帶來影響,而且會形成累積循環,決定一國在世界經濟中的格局。并從地理因素角度分析了為什么歐亞大陸比非洲大陸更富裕的原因[3]。在傳統經濟體系下,農業是經濟活動的主體,農業生產受自然環境約束較大,地理決定論有其合理的方面。如果擴展地理因素所包括的范圍,則自然資源和區位因素在經濟活動的作用至今仍然具有重要影響,一般而言,人們傾向于認為豐裕的資源對經濟發展具有促進作用,這在美國、加拿大等國具有明顯體現。但觀察世界經濟中不同類型的國家卻發現,一些資源貧乏的國家如日本、瑞士等在經濟上取得了驕人的成績,而另外也有一些資源豐裕的國家卻陷入貧窮。這導致一些人對資源作為經濟發展充分條件提出了懷疑,一些學者甚至使用資源詛咒這一概念來描述這一現象,將資源豐裕作為經濟的一種制約而非優勢來看待,從而引發了學術界的討論和爭論。實際上,經濟發展依賴的要素具有綜合性和復雜性,自然資源只是其中的一類,而且其作用還受其他因素的影響。

從生產的角度來看,勞動和資本是最重要的兩大要素,這從廣為使用的柯布-道格拉斯生產函數的結構即可理解,在柯布-道格拉斯生產函數中,勞動和資本被重點強調,并描述了二者確定的函數關系,而其他因素的作用都被歸于一個未被數學定義的系數。如果把一個國家看作是一個不動的點,則建立在勞動與資本兩大要素稟賦基礎上的H-O模型也是對要素稟賦給予足夠重視并作為理論研究的核心解釋,該理論認為,當兩個國家要素稟賦不同時,則相當豐裕的要素在市場供求機制作用下其價格就會相對便宜,且密集使用其作為投入的產品的價格也會相對較低從而具有競爭力,這會使其在國際貿易中獲利,而這一豐裕要素的所有者也會因此而獲得更高的收入。可見,H-O模型雖然是解釋兩國貿易起因的理論,但同時也解釋了要素稟賦和產業分布之間的邏輯關系。

除勞動和資本外,人們越來越發現有很多不能被忽視的要素,包括人力資本、技術、制度等,這些被視為外生給定的因素都需要給予重新審視,在索羅模型中,人力資本還是外生變量,但內生增長理論已經給予其強烈的強調,如Aghion and Howitt認為人力資本是影響經濟增長的兩大方式中的一種,當人力資本具有不同的積累率時,會影響到經濟增長率[4]。但人力資本的界定不如物質資本那么簡單,存在一些計量和概念的辨析問題。在Lucas那里,人力資本的形成主要來源于教育,教育投資越多就意味著越高的經濟增長,教育投資低的地方其經濟增長實績就差[5]。但對于教育投資的研究也存在諸多問題,因為政府對教育的投資是確定的,但家族對教育的投資是無法準確計量的,一些文獻試圖區別政府教育投資和非政府教育投資來分析均衡條件下教育投入與增長的關系[6],但更多的文獻只關注政府的作用。更多的研究則深入教育內部進行分類,如郭慶旺和賈俊雪構建了一個包含基礎教育和高等教育的兩階段人力資本積累模型,考察了公共教育支出規模、結構和高等教育可獲取性對不同教育背景的家庭的人力資本投資行為、熟練和非熟練勞動力的相對供給和相對效率的影響[7]。郭志儀和逯進的研究也表明各省區人力資本的產出彈性和貢獻率較高,而且人力資本的溢出效應較為明顯[8]。

人們對技術的作用很早就有較充分的認識,但技術進步進入經濟模型也經歷了一個復雜過程,和對人力資本問題的研究相似,在新增長理論出現之前,人們把技術視為外生,直到內生增長理論的兩部門模型才把技術納入系統來研究。和人力資本不同的是,技術和知識的傳播與溢出具有跨區域作用的特征,一國的技術進步和知識積累不但對本國本地區增長起作用,對其他區域的增長也起作用,關鍵是人們還沒有弄清楚哪些技術在跨區域傳播時比較突出,而又有哪些技術必須近距離才能溢出[9]64。

近來的研究開始向制度對經濟作用的方向偏移,諾斯的著名研究不但重新定義了制度,而且給出了制度研究的基本框架和方法[10],較早的學者注重從歷史事件和案例對制度變遷進行描述性論述,并討論制度對經濟績效的關系,隨著研究的進展,人們開始利用大量數據,運用計量方法來對二者的關系進行準確分析[11],但數據支持的前提是對指標的嚴格限定,制度作為一種博弈規則,如產權制度、民主憲法和體制等進行度量存在諸多困難,一些學者采用政治穩定性、腐敗和法律仲裁執行情況等來作為產權制度的替代變量,也得到了一些較確定的結論,如Acemoglu and Johnson對產權安全的研究等[12]。在國家間的比較分析中,對民主憲法、專制體制的研究較多,如總統制、議會制的差別,立法者產生的辦法等,一些文獻通過對大截面數據的研究發現了政體類型和選舉規則對政策的作用是顯著的[13]。但在一國內部,由于面臨的國家政體是一致的,民主憲法和專制體制也是一致的,對制度的研究更多的是市場化的深入程度、法律執行層面的問題。

上述研究列舉了要素對經濟增長的作用,以及文獻對相關問題的處理方法,但要素稟賦對區域發展的作用是多方面的,包括對城市發展和城鎮體系演化的作用,要素稟賦決定地區產業結構的優勢發揮,而產業結構及產業空間分布又反映了城鎮化的性質和結構,本文力圖對這一主題進行分析,以討論它們之間的關系并解釋我國城鎮化區域差異。

三、產業空間分布及其專業化結構

地區專業是對產業空間分布的一種最重要的度量方法,它試圖解釋產業空間分布中廣泛存在的現象,一些產業在一些地區集聚,而另外的產業在另外的地區集聚。這種產業空間分布在傳統的競爭理論上是很難解釋的,因為傳統建模的需要沒有把收益遞增包含在內,但隨著新經濟地理學的發展,不完全競爭理論、規模經濟及企業產品競爭力差異等理論和模型的不斷完善,對地區專業化的解釋越來越全面,同時也出現了大量的實證研究的文獻,如克魯格曼(Krugman)用區位基尼系數研究了美國產業空間分布情況[14],Amiti則檢驗歐盟國家在1968年到1990年間的工業是否更為集中[15]。地區專業化的計算有多種方法,包括產業結構差異系數、地區化專業指數、行業分工指數、地區基尼系數等,每個指數在其度量中均有其差別化的指向,也存在不同程度的不足[16]。從本文研究的出發點而言,要討論城市化經濟的性質及其結果,則應更注重集聚而非分工的作用,本部分主要討論兩個指標,一個是地區經濟密度,即各城市建成區的平均工業增加值來觀察各城市的經濟密度差異及其變化情況,另一個是工業地區區位熵,以考察地區專業化情況。

(一) 經濟密度

2015年,我國城市化水平為56.1%,城鎮常住人口為77116萬人,比上年末增加2200萬人,而二十年前的1996年我國城市化水平僅為30.48%,城市化進展迅速。從城市經濟發展來看,2014年城市市轄區生產總值為396268.19億元,人均92255.8元,而1995年則分別為31203.71億元和6530元,分別增長了12.7倍和14.12倍。隨著城市化的進程,各城市的建成區面積也有不同程度的擴張,如果從經濟密度的角度來看,情況會有不同,2004年我國地級以上城市286個,建成區面積為30406平方公里,每平方公里產出25044萬元;到2014年地級以上城市為292個,建成區面積為49772平方公里,每平方公里產出達到79616萬元,是十年前的3.18倍。

但如果觀察單個城市的發展變化情況,又有較復雜的局面。過去十年,是我國城鎮化快速發展時期,隨著城市建設的推進,多數城市的建成區面積均有了大幅度的增長,總體來看,城鎮建成區面積在十年間增長了64.88%,一些城市如鄂爾多斯市、揭陽市等增長在3.9倍、3.4倍的水平,也有一些城市如雙鴨山市建成區面積反而減少了。以深圳市為例,作為我國開放發展的前沿城市,其建成區在2004年至2014年的十年間增長了61%,與全國總體城市發展情況持平,但從經濟密度來看,其每平方公里國民生產總值從2004年的62119萬元增長到2014年的179795萬元,增長了1.89倍,高于全國城市總體的1.62倍的漲幅。值得注意的是,北京和上海兩大特大城市的漲幅分別為3.3和2.1倍,雖然其經濟密度的絕對數值遠低于深圳這樣的開放前沿城市,但其增長速度遠高于中小城市。

為了更全面地理解城市經濟密度的結構和性質,我們研究了2004年至2014年十年間284個*選取2004年至2014年十年間連續存續的地級以上城市,并剔除數據不全的西藏以及青海和新疆的地級市。地級以上城市的城市經濟密度的詳細情況,發現了如下特征。

1.省會城市經濟密度總體上高于地級城市。在具有有效數據的284個城市中,涉及省會城市30個,總體上看,省會城市的經濟密度高于地級城市。2004年284個城市平均經濟密度為48386萬元/平方公里,高于平均經濟密度的城市為112個,占全部城市的39.4%,但高于平均經濟密度的省會城市為23個,占全部省會城市的76.7%。在省會城市中,經濟密度最高的是上海市,為94382萬元/平方公里,最低的為銀川市,僅有14654萬元/平方公里,前者是后者的6.44倍。2014年,284個城市的平均經濟密度為75026萬元/平方公里,高于平均經濟密度的城市為108個,占全部城市的38%,與2004年相比略有下降。其中,高于平均經濟密度的省會城市為22個,占比為73.33%,與2004年基本持平。從增長幅度來看,2004年到2014年十年間城市經濟密度平均增長184%,有198個城市低于平均增速,20個省會城市低于平均增速。而建成區在2004年到2014年間平均增長了75%,其中有139個城市低于平均增速,15個省會城市低于平均增速。可見,省會城市經濟密度總體上顯著高于地級城市,但其增速的優勢并不明顯。

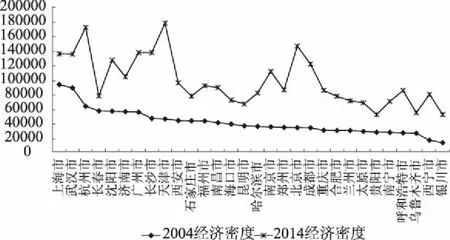

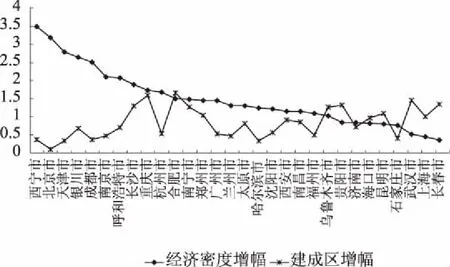

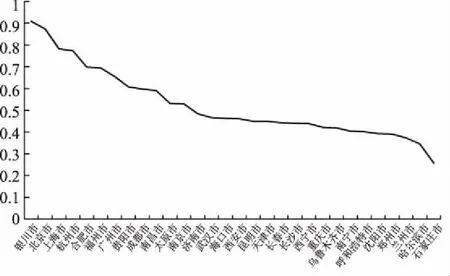

2.東部城市經濟密度總體上高于中西部地區。城市經濟密度的地區差異也非常明顯,東部地區總體上顯著高于中西部地區。觀察30個省會城市,2004年的7個和2014年的8個經濟密度低于平均值的省會城市均為中西部地區,省會城市經濟密度與其所在地區經濟發展水平呈高度相關,基本上呈東、中、西依次遞減趨勢(圖1)。但各城市經濟密度的增幅在地區之間的差異并不明顯,處于西部地區的西寧、銀川、成都、呼和浩特等城市增幅均在200%以上,同時北京、天津、南京這些東部省會城市增幅也在200%以上。但上海、武漢這些特大城市的增幅卻排名居末(圖2)。

圖1 30個省會城市經濟密度比較

數據來源:據《中國城市年鑒》2005年、2015年相關數據計算。

圖2 30個省會城市經濟密度和建成區增長比較

數據來源:據《中國城市年鑒》2005年、2015年相關數據計算。

(二)工業區位熵

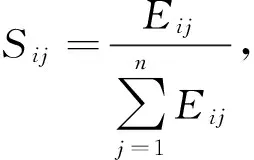

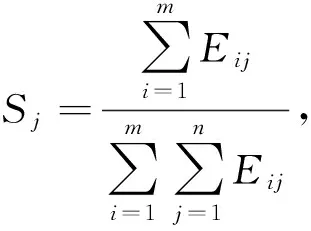

對城市的地區專業化度量有多種方法,但觀察我國城市化進程和經濟轉型的主要層面會發現,制造業的發展已經成為促進一個地區轉型發展的主要力量,制造業的結構和性質也決定了一個地區經濟發展的結構和性質。基于此,本文以制造業區位熵來度量城市專業化程度。其結構如下:

(1)

其中:

一般認為,當區位熵大于1時表明地區存在生產的專業化,反之不存在專業化。

分別計算2004年和2014年284個地級及以上城市的制造業區位熵,有如下發現。

1.地級城市的制造業區位熵高于省會城市。2004年制造業區位熵大于1的城市一共有112個,占比為39.4%,其中存在制造業專業化的省會城市為10個,占全部省會城市的三分之一,而地級城市具有專業化的比例則為40%。到2014年,制造業區位熵大于1的城市仍然為112個,但省會城市制造業區位熵大于1的城市增加到11個。但30個省會城市區位熵的平均值則從2004年的0.87下降到2014年的0.82。

2.城市制造業專業化程度總體上呈下降趨勢。觀察城市制造業區位熵在十年間的變動趨勢,總體上專業化程度存在下降趨勢,284個地級以上城市中162個城市的制造業區位熵是下降的,占比為57%,其中省會城市下降更多,在觀察的30個省會城市中僅有杭州市、南京市等8個城市的專業化程度在上升,其余22個城市均存在不同程度的下降趨勢(圖3)。

圖3 2004—2014年間30個省會城市

四、要素稟賦結構及描述

究竟是什么因素決定了現代產業的空間分布,這在理論上雖然引起諸多爭論,但要素稟賦結構作為影響產業的基本因素得到了一致的認可。從古典經濟學開始,人們就發現了投入對產出的決定作用,而投入的主要要素是勞動和資本,這從柯布-道格拉斯生產函數的結構上就可以得到較為清晰的體現,此后的研究基本上都是在CD函數的基礎上擴展得來的。從國際經濟理論來看,對要素稟賦結構的強調更為突出,國際貿易的絕對優勢理論和比較優勢理論均強調了勞動生產率的國際差異,以及這一差異帶來的交換利益。到要素稟賦理論開始已經從要素稟賦結構來探討比較優勢的來源,并據此分析國家間的產業結構與分工形態。雖然后期的技術貿易理論、需求重疊論、產業內貿易理論等突破了傳統國際貿易理論的框架,對國家間技術、需求及規模的差異進行研究,其本質仍然是對要素稟賦結構的拓展。產業是經濟的實體部門,產業分布是經濟空間布局的直觀表達,其背后體現了一個地區要素稟賦的性質及其結構,根據理論和文獻的討論,一個地區的要素稟賦結構主要在于資源稟賦、勞動、資本、技術等諸方面。

(一)資源條件

自然資源和產業分布的關系是最初的,也是最直接的。但從經濟發展的實際來考察,資源對產業升級和經濟發展的作用存在兩面性,一般認為資源稟賦決定了產業分布,則資源越是豐裕的地區其經濟發展速度也越快,經濟發展水平也越高,但對世界經濟發展中的一些現象觀察發現,資源貧乏的國家其經濟發展未必就差,而資源豐裕的國家反而在結構、速度和水平等諸方面的發展不盡如人意。在一個開放的經濟體系內,一國經濟由于受貿易的影響,會由于過度開發資源而導致制造業發展受到削弱,如“荷蘭病”即表明對于一個已經建立了較為完整的現代產業體系的國家,當其過度開發資源并出口獲利時,會削弱其制成品的國際競爭力,從而回歸到傳統的發展道路上。為了避免這一現象,一些國家會通過價格扭曲來促進技術升級和制度創新。本研究用從事采掘業的職工占全部職工的比重來作為衡量不同城市資源稟賦的指標。

1.省會城市的資源條件。大部分省會城市的采礦業從業人員都比較低,根據《中國城市統計年鑒(2015)》,除合肥和廣州兩市無數據外,其余28個省會城市中最低的南寧市采礦業從業人員僅37人,占比為0.046‰,而最高的太原市為9.9萬人,占比為9.66%,顯然省會城市的資源條件與整個省區的資源條件是一致的。但總體來看,由于省會城市是現代二、三產業的集聚地,其采礦業從業人員比例顯著低于全國水平。2014年全國城鎮采礦業從業人員占比為3.26%,但省會城市僅有1.28%。

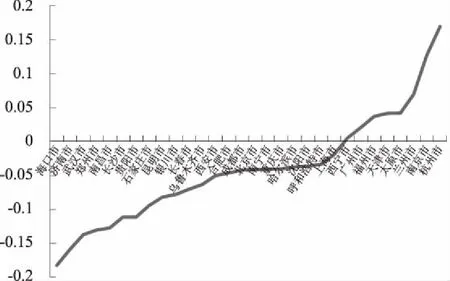

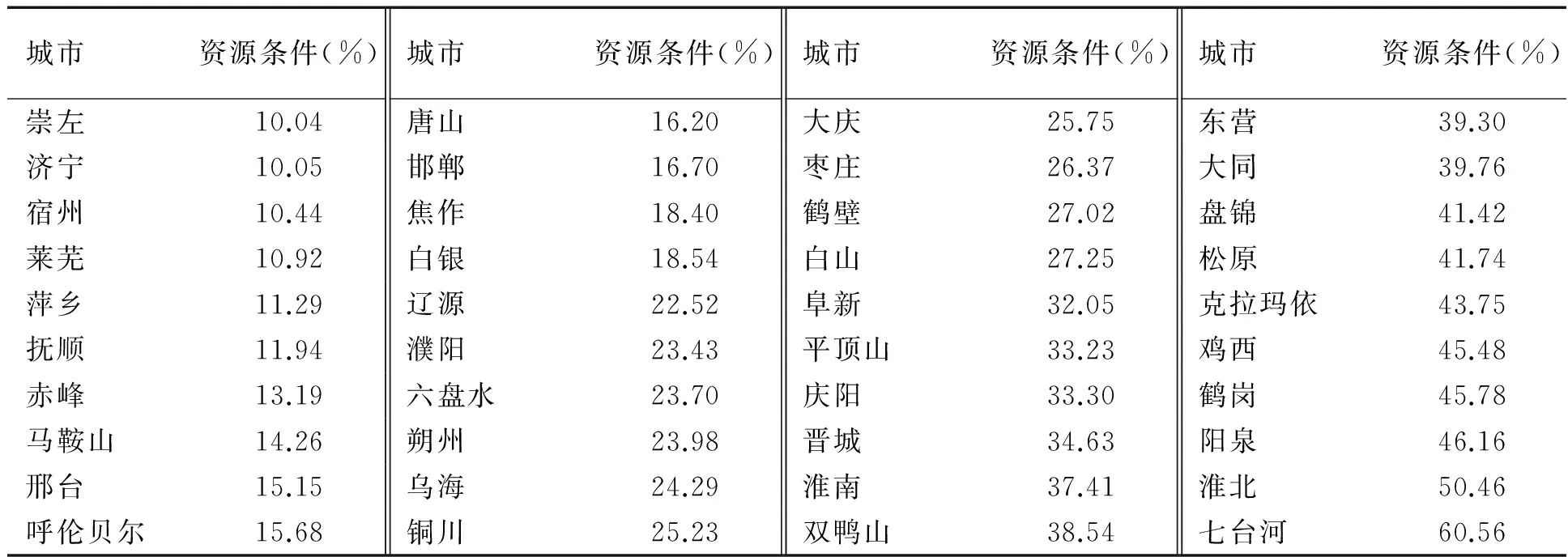

2.地級城市的資源條件。和省會城市不同,有大量的地級城市因資源而建,其興衰與資源密切相關,如雞西、鶴崗、克拉瑪依等,采礦業從業人員占比均在40%以上。在有數據的181個城市中,采礦業從業人員占比在10%以上的城市一共有40個,這些城市均是地級市,幾乎全部是因礦設的城市(表1)。

表1 2014年采礦業從業人數占比在10%以上的城市

資料來源:據《中國城市統計年鑒》2015年計算。

(二)勞動與資本

勞動作為投入和作為稟賦的理解在不同層面上存在差異,在柯布-道格拉斯生產函數中,勞動是作為投入要素來看待的,雖然在理論研究中把勞動定義為勞動投入時間,由于勞動的質量在實際中很難觀察,而且勞動與勞動者也不可分離,在實際研究中,是用勞動者作為勞動的替代變量的。在生產函數最初的度量中,柯布和道格拉斯選用的是制造業的雇傭工人數,在本研究中作為勞動投入的替代變量我們選取職工人數。而作為稟賦的勞動是經濟中能夠提供的勞動總量,與職工對應,其義是指適齡勞動人口。

通過計算284個地級以上城市的勞動情況,發現各城市的勞動參與率在較高的同時存在較大差異。2014年我國共有適齡人口9.16億人,經濟活動人口7.969億人,總體勞動參與率高達86.99%,為了討論可比性,我們取從業人員來代替經濟活動人口,則年底從業人員總數為7.7253億人,勞動參與率為84.33%。由于我國城鄉就業存在較大差異,城市勞動參與率低于農村勞動參與率大致在10個百分點左右,分別為78.33%和91.53%。但分城市來看卻存在復雜性,由于我國改革開放后東南沿海地區加工制造業的迅猛發展,對勞動的需求快速增長,遠超本地勞動供給的水平,在一些城市的就業中有大量的外來勞動力,從而形成從業人員遠大于戶籍人數的情況,如深圳市、東莞市和珠海市,年末經濟活動人口分別為222.5萬人、128.2萬人和73.8萬人,但其從業人員卻分別高達484.4萬人、238.7萬人和75.2萬人,高出經濟活動人口數量。根據《中國城市統計年鑒》2015年的數據,地級以上城市市轄區從業人員為11168.29萬人,市轄區年末總人口為42953.2萬人,如果仍然按全國平均67%的適齡人口比例來計算,城市勞動參與率為38.81%,則高于平均數的城市為85個,占比僅為29.92%,這體現了多數城市具有人口城市化的特征,人口增長并沒有與之匹配的就業增長。而高于平均值的省會城市為27個,占比為90%,其中北京、上海和廣州三大城市的勞動參與率分別高達87.33%、78.19%和65.54%,可見省會城市雖然在過去人口增長快,但就業增長也快,體現出城市規模越大,其經濟結構也越完善,經濟增長的動力來自經濟方向的推動也越突出。

圖4 2014年省會城市勞動參與率

資料來源:據2015年《中國城市統計年鑒》計算。

資本則不同,在柯布-道格拉斯的傳統研究中,資本是指機器、廠房等固定資產,而且不包括用于生產的流動資本以及土地等。實際上,資本形成由于通過投資實現,則資本存量涉及多種復雜的計算方法,包括每年的投資及折舊,基年確定以及基年資本存量的估算等,一些學者以省為界對我國的資本存量進行了系統的研究,但他們的計算結果也存在較大差異[17][18][19][20],由于本文是基于284個地級城市的研究,不論按照上述哪一個方法來對各城市資本存量進行估算均存在較大難度。從資本形成的來源看,投資受儲蓄水平的約束,雖然儲蓄在向投資轉化過程中涉及多種機制和條件,但儲蓄可視為資本形成的稟賦條件。

(三)教育與技術

教育對經濟發展和產業分布的作用是顯而易見的,正是由于教育的作用才有了知識的積累和技術的進步。雖然人們很早就清楚知識在經濟發展中的作用,但在新增長理論以前,知識和技術一直被視為外生變量,并不深入討論知識對增長的作用機制。新增長理論通過把經濟中的部門劃分為知識生產和物質生產兩大部門來把知識引入增長模型,并在這一模型中強調了由于人口在不同部門就業所導致的增長后果。實際上,教育對增長的作用主要體現在人上,由于教育的作用使得受教育程度不同的人在生產率方面存在差異,特別是,當受不同程度教育的人具有不完全替代性質時,產業發展的基礎將存在根本的差異。對一個國家或地區而言,其受高等教育的工人數量越多,則表明其資本密集型和技術密集型產業發展越具備基礎,有利于其產業結構的優化升級,更有利于其向更高生產率的經濟體系邁進。在本研究中,我們用城市職工平均受教育年限來度量教育水平,同時加入財政支出中用于教育的比例作為教育的控制變量。

技術水平實際上是一個綜合概念,在新古典增長模型里通過增長分解把勞動和資本解釋之外的部分定義為索洛剩余,即由技術進步來解釋,由于除技術外還有諸多因素影響增長,索洛剩余只是新古典增長模型嚴格假定下的一種度量思路而已。在一些研究中把企業的研發投入作為技術投入指標而把專利申請作為研發產出指標來處理,但這些實際上都無法體現一個地區的技術水平,考慮到從稟賦角度來研究技術,本文關注政府對技術的重視程度,仍然選取財政支出中用于科學技術支出的比例來代替。

(四)市場化與對外開放

由于發展中國家在其經濟起飛之初大多面臨資本缺口,則吸引外商直接投資不但是彌補資本短缺的重要手段,同時也借助于外商直接投資引進發達國家的先進技術。但外資進入東道國后對具體的區位選擇也具有復雜的理論,在鄧寧(Dunning)的國際生產折中理論中,區位優勢即是跨國公司向海外投資的三大優勢之一,并把區位優勢歸為四類:市場因素、貿易壁壘、成本因素和投資環境[21]。這種區位優勢一開始被強調的是地理上的區位,如接近供應來源從而有效降低成本等,則近海、河、湖、港成為吸引外資的主要區位稟賦條件。目前來看,除傳統的區位優勢,投資環境快速上升成為吸引外資的主導因素,投資環境又包括基礎環境和政策環境兩類,從基礎環境來看,一個城市的基礎設施建設、原有的產業基礎特別是前期外資進入的規模和領域成為主要因素[9]34-38,而政策因素既包括政府的產業優惠和扶持方向,也包括制度建設、審批手續簡化等方面,而這些都體現在引資規模上。在本研究中,用各城市吸引FDI占國內生產總值的比重來表示開放程度。

五、實證研究

(一)模型和變量

對城鎮化發展模式的描述有多種思路,一種簡單的方法是從人口城鎮化出發,討論人口城鎮化的速度,另一種則關注城鎮化的區域差異,并把城鎮體系的結構及其演變作為研究的重點。實際上,上述研究是兩條并行不悖的思路,城鎮化與城鎮體系二者不論是從概念的內涵還是外延來看都是不一致的,城鎮化傳統農業社會向現代社會轉型的集中體現,是人的就業、生活由農村農業向城市非農業產業轉換的過程。而城鎮體系則是城市間關系及其結構性質,二者非但不可替代,亦沒有必然的互補。

從城鎮化的重點來看,強調人向城市地域的集中,還是強調產業向城市的集中會導致不一樣的政策后果,但城鎮化發展的模式除人口集中的速度與規模存在差異外,產業分布呈現的特征具有更為重要的經濟意義,而且這種產業分布與要素的稟賦條件具有內在的關聯,由此我們建立如下計量模型:

lnUi,t=α+γ1resi,t+γ2labi,t+γ3savi,t+γ4edui,t+γ5rdi,t+γ6fdii,t+γ7deni,t+γ8lqi,t+εi,t

(2)

其中,U為城鎮化的發展模式,res為資源稟賦,lab為勞動稟賦,sav為居民儲蓄余額,代表資本稟賦;edu為教育稟賦條件,rd為技術稟賦,fdi為對外開放度,εi,t為隨機沖擊。i和t分別表示時間和地區。

本文以2004—2014年我國284個地級以上城市作為研究樣本,以考查要素稟賦與城鎮化發展的區域差異。實證研究所涉及的變量數據說明如下。

1.城鎮化發展模式(U)。如前所述,鑒于多數文獻從人口角度來討論城鎮化,特別是從城市常住人口或戶籍人口來度量城鎮化,本研究則關注城鎮發展的經濟過程,分別用經濟增長U1和建成區增長U2來表示城鎮化發展的區域差異。

2.資源稟賦(res)。資源稟賦用各城市采礦業從業人員占從業人員比例來表示。

3.勞動稟賦(lab)。勞動稟賦即是一個地區的經濟活動人口數量,由于經濟活動人口數量與城市規模有關,但本研究討論的各地區的稟賦條件其實質是一種相對的概念,則勞動稟賦用勞動參與率來代替,即從業人員與經濟活動人口的比值。

4.資本稟賦(sav)。資本形成主要有兩個來源,一是國內儲蓄,二是吸引外資。考慮到本研究中把吸引外資作為開放度的替代指標,則資本稟賦直接使用居民儲蓄余額來表示。

5.教育稟賦(edu)和技術稟賦(rd)。教育和技術稟賦強調了經濟發展中的教育積累和技術水平,從數據可得性來看,本研究分別選取財政支出中的教育支出和研發支出作為城市教育稟賦和技術稟賦。

6.對外開放度(fdi)。對外貿易體現了一個城市的產業結構,但吸引外資對地區資本形成、產業升級和經濟發展均具有基礎作用,則本研究使用各城市吸引外商直接投資占國內生產總值的比重來度量其對外開放度。

7.產業空間分布。本研究使用兩個度量城市產業集中度的指標作為替代變量,即經濟密度(den)和工業區位熵(lq),以其作為集聚因素的考量。

(二)回歸結果及解釋

對公式(2)進行回歸,其結果如表2所示。不論是對于以產出還是建成區度量的城鎮化進程而言,勞動和資本稟賦都是重要的,對城鎮化起著積極的推動作用。勞動對城鎮化的正向效應是顯著的,由于本研究是用勞動參與率來度量勞動稟賦的,這也表明在城鎮化的進程中,勞動參與率體現出來的經濟活躍程度與城鎮化進程是一致的。但資本不同,雖然資本也是顯著正向作用,但其系數較小,這體現了儲蓄向投資的轉化中仍然存在一些障礙和問題。與之對應的是對外開放度,對于發展中國家而言,吸引外資雖然具有一攬子吸引資本、技術、管理等要素的作用,但根據雙缺口理論,外資對于國內儲蓄不足具有較強的替代效應,觀察對外開放的作用,對城鎮化的作用也是正向,且系數較高,特別是對于產出增長的效應是顯著的,在城市總體回歸、省會城市回歸和地級城市回歸上具有一致性。

教育稟賦對城鎮化的效應不顯著,且系數為負。財政支出中教育支出的比重長期居于穩定水平,教育支出在不同城市具有不同的流向,越小城市其基礎教育比重越大,越大城市具有越多高等學校。這導致了教育財政支出對城鎮化而言無法觀察到確切的關系。但技術財政支出在不同層面均體現顯著的正向作用,研究和開發已經越來越受到人們的重視,在產業和城市集中的過程中,研究和開發支出不論是從重視程度還是支出規模來看都在增長。

表2 要素稟賦與城鎮化發展的估計結果

注:系數下方括號內的值是標準差,***、**、*分別表示在1%、5%和10%水平上顯著。

自然資源在城鎮化進程中的作用具有復雜性質,我國是一個幅員遼闊、資源分布不均的國家,在工業化過程中對資源的依賴較強,這就出現了大批以資源為基礎的城市,如前所述,這些城市因資源而建,也因資源的興衰而興衰。由表2可見,資源稟賦對城鎮化的作用是負向的,且不顯著。對省會城市而言,資源稟賦不論是對經濟增長還是建成區增長均呈負相關,但對地級城市則有相反的表現,在以產業度量和以建成區度量的城鎮化發展指標的回歸均呈顯著正相關,這表明在不同層級的城市建設中,對資源的強調存在差異。但總體來看,城鎮化進程的推動主要是現代產業,采礦業在經濟總體中的比重較小,由于一定數量的地級城市是建立在采礦業基礎上的,從而體現出上述結果。

經濟密度在不同類型城市有不同體現,越大城市其經濟密度增長也越快,這表明大城市對城市建設和經濟發展方面具有較強的集聚優勢。經濟密度對城鎮化過程中的產業增長具有顯著正向效應,但對建成區增長的作用不顯著,這不但對城市經濟增長與集聚的關系做了進一步的闡釋,而且也從另外的角度表明,過度關注城市建成區增長,拉大城市框架的城鎮化發展其經濟意義較低。比較來看,制造業區位熵對城鎮化的作用不但是正向的,而且顯著,這進一步印證了我國的城鎮化與工業化發展具有同步性,同時具有相互促進的特征。

六、結論與政策建議

(一)結論

基于本文的研究,得到如下結論。

1.我國的城鎮化與工業化密切相關,城鎮化速度較快、水平較高的地區,其現代產業集中度也越高,經濟密度也越大。由于行政力量在城鎮化進程中的作用,也體現為不同層級的城市在吸取資源時具有不同的性質,省會城市的經濟密度要大于地級城市。經濟發展水平高的東部地區的城市經濟密度也顯著高于中西部地區城市。

2.城市規模越大其功能越齊全。從制造業集中度來看,地級城市高于省會城市,這也意味著地級城市層面上的城市化與工業化具有更一致的特征,而省會城市的產業結構具有全面性特征。這也從資源稟賦條件得到了印證,省會城市的資源性特征不明顯,而地級城市則較為突出,一些地級城市因資源而建而興而衰。

3.勞動參與率不論是對城市經濟增長還是對城市規模的擴張而言都是顯著的,這既體現了我國經濟增長對勞動投入的高度依賴特征,也體現了其對城市化的推動作用。城鎮化的本質是人向城市地域的集中,但由于人具有生產和消費的雙重性質,城鎮化進程也具有生產和消費兩種性質,從這一點而言這種契合是有基礎的。但改革以來近四十年的增長表明,人口紅利的不斷釋放仍然是最重要的動力。

(二)政策建議

從新型城鎮化的內涵來看,從以戶籍為統計到以人為核心的轉變需要對發展理念給予新的認識,雖然在本文的研究中我們發現了要素投入推動工業化以實現的城鎮化的傳統路徑,但在政策層面仍需要轉變增長方式以促進新型城鎮化的導向轉變。

1.轉變投入到以效率為中心。傳統城鎮化發展的基礎是經濟增長,而經濟增長依賴投入的增長在短期內的轉變尚無跡象,這導致城鎮化對勞動參與度具有較強的依賴性。我國的城鎮化在很大程度上能夠被劉易斯模型解釋,既與改革開放以來大量農村勞動力向城市的遷移有關,也與強調投入的粗放增長模式有關,轉變投入到以效率為中心,要鼓勵創新,提高新技術的采用,提高要素的生產效率。

2.從傳統工業化向現代產業轉變。工業化和城鎮化是我國長期以來經濟社會發展的兩條主線,強調工業化和強調城鎮化是并行不悖的,從一開始的城鄉隔離到現在城市開發區的建設,實際上都是在給城鎮化匹配必要的工業內容。從世界上的經驗來看,城市在其快速發展的階段總是以工業的快速發展為支撐的。但就我國的實際來看,過度依賴工業特別是制造業的發展,削弱了城市的創新功能,當城市過度強調其增長極作用時,雖然能夠為經濟增長和區域發展提供動力,但長期來看對社會轉型和產業升級是不利的,這需要完善城市功能,發展現代產業,特別是高新技術產業,以促進經濟社會轉型升級。

3.新型城鎮化進程中的城鎮關系重塑。理論已經證明了城鎮在空間布局上有其內在邏輯,城市之間具有嚴謹的秩序和結構,但這種結構不僅是簡單的地理空間上的幾何結構,也非簡單的規模差異和行政層級,而是城市功能的系統一致,產業間的相互聯系。我國多數城市因礦而建,功能單一,產業脆弱,城市與城市之間缺乏必要的產業聯系和功能聯系,這導致城市的產業基礎非常脆弱。政府在制定產業政策和區域政策時要注重對城鎮關系的重塑,著眼于區域和區域城市整體,注重產業關系和功能聯系。

[參 考 文 獻]

[1]馬克思,恩格斯. 馬克思恩格斯全集:第3卷 [M].中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局,譯.北京:人民出版社,1971:41.

[2]謝英彥.略論近代以來的地理環境決定論與史學研究[J].開放時代,2000(11):46-50.

[3]DIAMOND J. Guns Germs and Steel: The Fates of Human Societies[M]. W. W. Norton, New York N.Y: 1997:376.

[4]AGHION P,HOWITT. Endogenous Growth Theory[M]. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press,1998:327-354.

[5]LUCAS R E. On the Mechanism of Economic Development[J].Journal of Monetary Economics,1998(22):3-42.

[6]于凌云.教育投入比與地區經濟增長差異[J].經濟研究,2008(10):131-134.

[7]郭慶旺,賈俊雪. 公共教育政策、經濟增長與人力資本溢價[J].經濟研究,2009(10):22-26.

[8]郭志儀,逯進. 教育、人力資本積累與外溢對西北地區經濟增長影響的實證分析[J].中國人口科學,2006(2):72-80.

[9]李恒.基于FDI的產業集群研究[M].北京:社會科學文獻出版社,2008.

[10]諾斯.制度、制度變遷與經濟績效[M].劉守英,譯.上海:上海三聯書店, 1994:3.

[11]孫圣民.制度變遷與經濟績效關系研究新進展[J].經濟學動態,2008(10):90-94.

[12]ACEMOGLU D, JOHNSON. Unbundling Insittutions[J].Journal of Politcal Economy,2005(5):949-995.

[13]PESRSON T, TABELLINI G. Constitutional Rules and Fiscal Policy Outcomes[J].American Economic Review,2006(1):25-45.

[14]KRUGMAN P. Geography and Trade[M]. Cambridge:MIT Press.1991:72-80.

[15]AMITI M. New Trade Theories and Industrial Location in the EU:A Survey of Evidence[J].Oxford Review of Economic Policy,1998(2):45-53.

[16]樊福卓. 地區專業化的度量[J].經濟研究,2007(9):71-83.

[17]王小魯. 中國經濟增長的可持續性與制度變革[J].經濟研究,2000(7):3-15.

[18]賀菊煌. 我國資產的估算[J].數量經濟與技術經濟研究,1992(8):24-27.

[19]張軍,吳桂英,張吉鵬. 中國省際物質資本存量估算:1952—2000[J].經濟研究,2004(1):35-44.

[20]HOLZ GARSTEN A. New Capital Estimates for China[J].China Economic Review,2006 (17):142-185.

[21]DUNNING J H. Explaining International Production[M]. Boston: Unwin Hyman,1988:45.