通河縣生態功能區生態系統格局變化研究

謝 楠 龐 穎

(東北林業大學,黑龍江 哈爾濱 150040)

通過國家級及省級的上位規劃可以定性,黑龍江省通河縣位于大小興安嶺森林生態功能區中小興安嶺南部低山丘陵地帶,是林、農業與生物多樣性保護生態功能區。研究中,主要利用遙感信息技術和GIS空間分析法,用科學的手段,從時空上對生態系統格局動態變化過程進行系統調查和評價,明確區域當下的問題,為下一步生態功能評估的準確性以及生態功能分區的合理性及可行性打下堅實的基礎。也為我國其他以縣域為單位的生態功能區的生態系統格局變化趨勢的研究起到一定的借鑒作用和提供技術的支持。

1 研究區概況

通河縣(128°09′~129°25′E,45°53′~46°40′N),地處黑龍江省中部腹地,小興安嶺南麓,松花江中游北岸,地勢北高南低,依次為山地、丘陵、平原。自然概貌為“七山半水一分田,分半濕地和草原”。轄6個建制鎮、2個鄉(集鎮)、3個林場,總人口25.5萬人,總面積5 677.5 km2。海拔最高峰1 138 m,最高坡度70°,北部有名山脈52座,系小興安嶺支脈,森林覆蓋率達74.1%,是全省重要林業基地。山地、丘陵占總面積60%,平原占30%,河流泡澤占10%。氣候屬大陸性季風氣候,冬長夏短、四季分明,年均氣溫2.6 ℃,降水量610 mm,積溫2 500 ℃,無霜期130 d。松花江流經境內123 km,有主要河流27條。

2 數據來源與研究方法

2.1 數據來源

2005年為基準年,2009年為參照年,2014年為現狀年。2005年數據為Landsat5數據,來源于中國科學院計算機網絡信息中心地理空間數據云平臺(http://www.gscloud.cn)。2009年和2014年的數據為國家土地資源調查數據。

2.2 數據預處理

首先,對2005年的遙感影像做預處理,包括影像融合、裁剪、幾何校正。影像圖以通河縣矢量邊界作為輸入條件采用不規則裁剪;幾何校正以2015年的已校正好的SPOT衛星為參考,采用選取地面控制點的方式進行校正。其次,對處理后的影像數據采用監督分類的方法解譯,確定分類的類別為8類,分別是:森林生態系統、農田生態系統、城鎮生態系統、濕地生態系統、湖泊生態系統、河流生態系統、草地生態系統、其他生態系統。

2.3 研究方法

應用遙感、地理信息系統等數據,以及通河縣生態環境現狀等資料,利用GIS及其空間統計分析等方法對通河縣生態環境十年來的演變進行分析和綜合評估。此次評估分析以2005年、2009年和2014年為時間點,重點分析陸地生態系統的類型、分布、比例與空間格局及其十年來的演變。

3 結果與分析

3.1 生態系統類型與分布

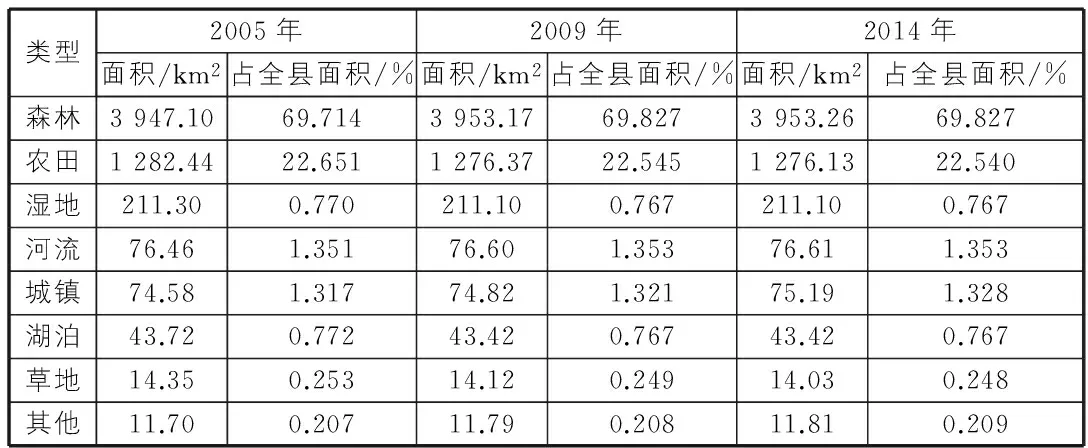

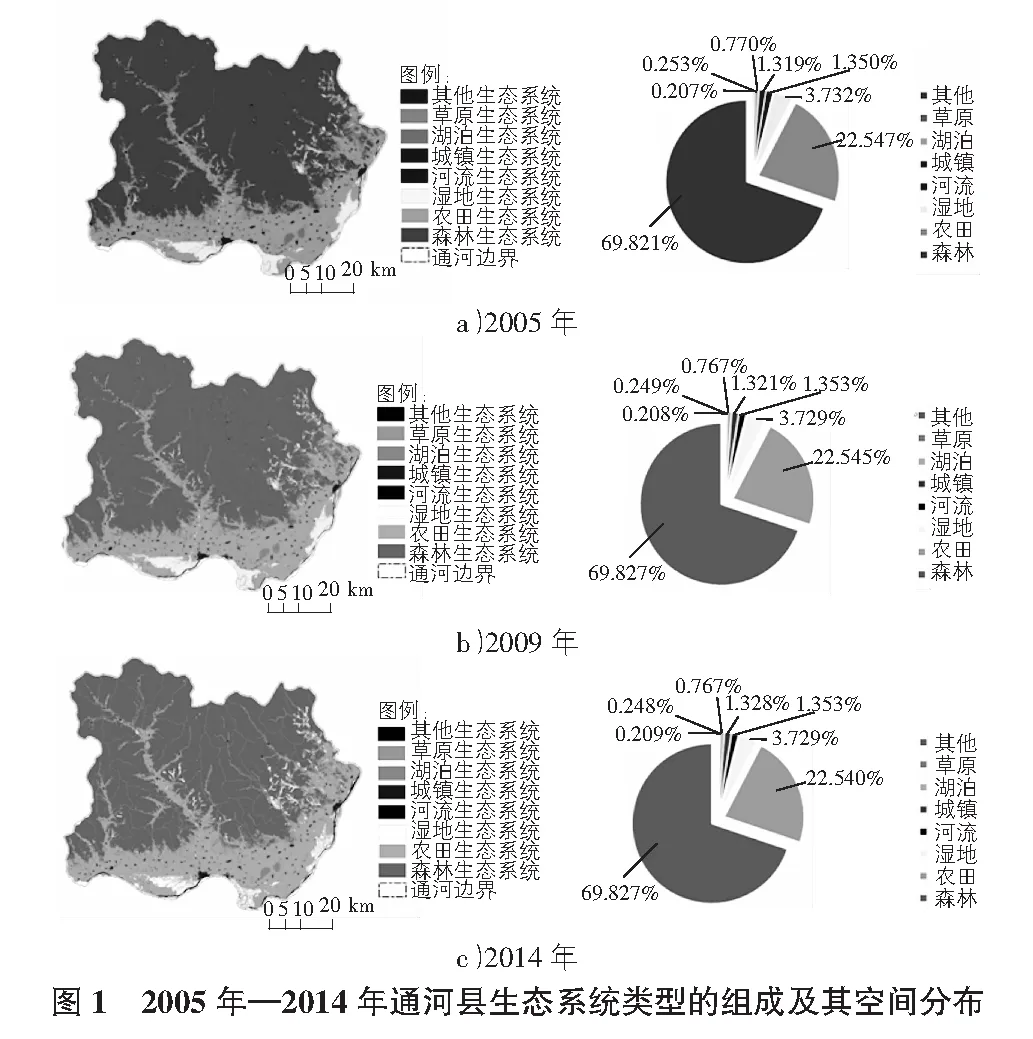

2005年、2009年、2014年的主要生態系統均為森林生態系統。2005年森林生態系統占全縣面積的69.714%,農田生態系統占全縣面積的22.651%,濕地生態系統占全縣面積的0.770%,河流生態系統占全縣面積的1.351%,城鎮生態系統占全縣面積的1.317%,湖泊生態系統占全縣面積的0.772%,草地生態系統占全縣面積的0.253%,其他生態系統占全縣面積的0.207%;2009年森林生態系統占全縣面積的69.827%,農田生態系統占全縣面積的22.545%,濕地生態系統占全縣面積的0.767%,河流生態系統占全縣面積的1.353%,城鎮生態系統占全縣面積的1.321%,湖泊生態系統占全縣面積的0.767%,草地生態系統占全縣面積的0.249%,其他生態系統占全縣面積的0.208%;2014年森林生態系統占全縣面積的69.827%,農田生態系統占全縣面積的22.540%,濕地生態系統占全縣面積的0.767%,河流生態系統占全縣面積的1.353%,城鎮生態系統占全縣面積的1.328%,湖泊生態系統占全縣面積的0.767%,草地生態系統占全縣面積的0.248%,其他生態系統占全縣面積的0.209%(見表1,圖1)。

表1 2005年、2009年、2014年通河縣生態系統構成面積及比例

3.2 生態系統綜合動態度及面積變化

十年間通河縣的森林、農田、城鎮、草地、河流、濕地、湖泊、其他生態系統的面積發生的變化速率采用土地動態度模型來加以分析,即:Dyn=ΔS/(St)×100%。其中,Dyn為研究時間段內生態系統面積變化動態度;ΔS為研究時間段內某生態系統類型的變化的面積;St為研究時間段t的開始時間點的某生態系統類型的面積。

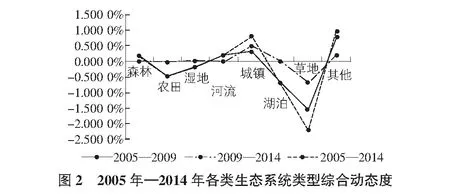

由2005年—2014年哈爾濱市通河縣各類生態系統類型綜合動態度圖表明(見表2,圖2):該區在2005年—2014年的十年間森林、河流、城鎮及其他四類生態系統均呈上升趨勢,農田、濕地、湖泊及草地均呈下降趨勢。2005年—2009年間,森林、河流、城鎮及其他生態系統動態度呈明顯上升趨勢,農田、湖泊及草地呈明顯下降趨勢;2009年—2014年間,城鎮生態系統呈持續上升趨勢,并在2014年達到頂峰,農田、湖泊、草地這三類生態系統呈現下降趨勢,其中草地生態系統呈持續下降趨勢,并在2014年達到頂峰,且森林、農田、濕地、河流及湖泊均在此期間變化不大。反映出本區域2005年—2014年間生態系統變化主要為城鎮、草地及其他生態系統變化所控制特征。

表2 生態系統類型面積變化及動態度

類型2005年—2009年2009年—2014年2005年—2014年2005年—2009年2009年—2014年2005年—2014年面積變化km2面積變化km2面積變化km2動態度/%動態度/%動態度/%森林6.070.096.160.15370.00240.1561農田-6.07-0.24-6.31-0.4730-0.0188-0.4918濕地-0.390.00-0.39-0.1852-0.0009-0.1861河流0.140.010.140.18050.00830.1889城鎮0.230.380.610.31410.50150.8172湖泊-0.300.00-0.30-0.6901-0.0028-0.6929草地-0.23-0.10-0.32-1.5711-0.6819-2.2423其他0.090.020.110.78250.19200.9760

對2005年—2014年通河縣生態系統的面積變化進行統計(見表2),分析顯示:研究區生態系統演變過程在2009年前后呈現不同的規律。2005年—2009年間,八類生態系統增減幅以農田生態系統的大幅減少支撐了森林生態系統的增加。2009年—2014年間,生態系統變化幅度不大,以農田與濕地生態系統的減少維持了城鎮生態系統的小幅增長。從2005年到2014年,該區域生態系統面積變化以森林生態系統的增加及農田生態系統的減少為主。

4 結語

2005年—2014年,通河縣正處于產業結構調整和城鎮化加速期,社會經濟持續增長,但發展速度相對緩慢,通過調整,森林面積和城鎮面積增加,減少了部分農田的使用,但是一些敏感的生態系統受到不同程度的影響,導致各類生態系統發生變化。從數據來看,通河縣生態系統保持良好,近十年來,原來開墾的農田基于政策的保護下,部分退耕還林,但同時也有少部分轉化成城鎮建設用地,并且此部分是不可逆轉的方向。同時也存在部分生態系統遭到破壞的現象:濕地、湖泊、草地都呈下降趨勢,減少的原因是由于被部分開墾成農田或成為城鎮建設用地。由于經濟發展緩慢,生態系統之間相互轉化趨勢不夠明顯,但整體變化趨勢是以農田生態系統為轉換中心,部分以前開墾的農田逐漸向原有的森林生態系統恢復,但同時也有濕地、草地生態系統向農田生態系統轉化,總體上呈農田生態系統減少、森林生態系統增加的趨勢。在研究通河縣生態格局變化趨勢的過程中,通過科學考察、生態環境監測及研究,可以全面了解和摸清本地區的生態環境及資源現狀、社會經濟發展水平及制約因素、生態環境問題等,為開展以保護水資源、提高水源涵養能力、增加森林植被覆蓋率為主的生態建設、保護提供科學依據。

參考文獻:

[1] 國家環境保護部.生態功能區劃[Z].2008.

[2] 黑龍江人民政府.黑龍江省主體功能區規劃[Z].2012.

[3] 黃永福.青海省生態功能區劃與建設研究[J].環境保護科學,2017(4):34-38,44.

[4] 楊偉州,邱 碩,付喜廳,等.河北省生態功能區劃研究[J].水土保持研究,2016,23(4):269-276.

[5] 羅懷良,朱 波,劉德紹,等.重慶市生態功能區的劃分[J].生態學報,2006,26(9):3144-3151.

[6] 鄧 偉,劉 紅,袁興中,等.三峽庫區水源涵養重要區生態系統格局動態演變特征[J].長江流域資源與環境,2015,24(4):661-668.

[7] 朱會義,李秀彬.關于區域土地利用變化指數模型方法的討論[J].地理學報,2003,58(5):643-650.

[8] 莊長偉,歐陽志云,徐衛華,等.基于MODIS的海河流域生態系統空間格局[J].生態學雜志,2009,28(6):1149-1154.

[9] 毛德華,王宗明,羅 玲,等.1990—2013年中國東北地區濕地生態系統格局演變遙感監測分析[J].自然資源學報,2016,31(8):1253-1263.