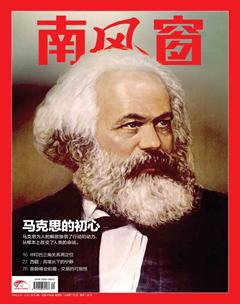

百余年前的那雙眼睛

石勇

按照現在的某種視角,馬克思也是妥妥的中產。

他出身于中產階層家庭,父親是一名精通多種語言的猶太律師,母親是貴族。雖然他在小學時沒有上名校(不是學位房的原因),也沒有報名參加各種天價輔導班,但在他父親的教導下,也學過語言、算術、圖畫等。他父親還帶他參觀過各種展覽和“游學”,從小就具有國際性人才的思維和視野。

另外,他父親的朋友圈以及小區也遍布高層次人士。比如鄰居就有威斯特華倫男爵這樣的人物,當他來馬克思家里聊天的時候,談的都是希臘羅馬故事,以及莎士比亞劇本。

在這樣的家庭氛圍中成長,馬克思上了985(柏林大學),迎娶白富美(燕妮),但當然,沒有當上CEO,沒有按照劇情設計走上所謂的人生巔峰。

因為他是馬克思,一個超越了權力﹣資本世界觀的人,一個在青年時期就具有強大的格商,選擇了“最能為人類幸福而勞動的職業”的人。他認為,如果這樣,“我們所感到的就不是可憐的、有限的、自私的樂趣,我們的幸福將屬于千百萬人。我們的事業是默默的,但它將永恒地存在,并發揮作用”。

1999年,英國廣播公司(BBC)在全球范圍內舉行過一次“千年思想家”評選,馬克思的得票排名第一。這,看上去奇怪,卻非常自然。

要論思想的影響力和對現代社會結構的改變程度,無人能望馬克思項背。他不僅是無產階級的革命導師,同時也是社會學的三大奠基人之一,其目光在一百多年后,仍能洞穿現代社會結構的五臟六腑。

他無時不在,從來就沒有真正離開。即使有人把他感覺為另一個歷史-社會空間的存在物,陌生,遙遠而又帶來焦慮,但這也只源于:他并不真正了解馬克思。

給理想一個武器

馬克思一開始是攜帶著理想和思想的武器出現的。

19世紀,正是資本原始積累的野蠻年代。馬克思在那時所目睹到的,是血汗工廠,是資本家對工人的壓榨,是冷酷無情的資本法則,是貧富分化,是社會彌漫著的粗鄙利己主義觀念。看上去,這就像是人類的一種墮落。

這種社會體系到底合理還是不合理?分歧并不是人與人之間的區別。因為其不合理顯而易見,人類沒有受到利益污染,也沒有受到心理結構所影響的基本智力即可以作出判斷。

區別從這里開始:是因為利益、心理的需要強行認為它合理,并且還找到一堆“理論”辯護,還是不?是準備順應它,并且利用這個社會體系所漏出來或提供的機會,順著利益結構的桿子爬上去,還是堅守良知,批判它甚至想改變它?

這種區別,可以說是“現實主義者”和“理想主義者”的區別。

“現實主義者”在一個看似穩定的社會結構里無疑占據多數和主流。在這樣的社會結構里,背離了既定利益分配游戲規則的任何理想,對于他們來說都具有很大的風險,這些粗鄙或精致的利己主義者一定要把擁有這種超出個人利益之外的理想的人,視為幼稚或神經不正常而加以嘲笑。馬克思當時就受到了很多這樣的嘲笑。在那些人看來,像馬克思這種出身于中產階層,并且一路順風順水地拿到中產階層入場券的人,不利用自己的知識為資本主義體系服務來維護較好的階層地位,不僅是有問題的,而且也是不可思議的。

他只是用思想的真誠,去關注千千萬萬人的生活,激活無數理想主義者的良知,并讓他們找到掌控自我和未來的力量。

在我的觀察中,一個理想主義者雖然并不認同,但可以理解一個現實主義者的所思所作,可是要讓一個現實主義者去理解一個理想主義者是很難的。這不是心智模式的不同,而是人格狀態的不同。

馬克思當然并不僅僅是一個理想主義者。他跟“現實主義者”的區別也遠不止于此。

像圣西門、傅立葉等人可以稱之為理想主義者。他們想象并設計了一系列理想社會的方案,但終因無法洞察到資本主義社會的內在運作法則,無法觸動資本主義背后的那個“利維坦”(霍布斯語)而功敗垂成,因此只能淪為傳說中的烏托邦。這是思想的深度不夠,以及無法把“批判的武器”變成“武器的批判”造成的。

馬克思是從“黑格爾”這所大學畢業的。他獲得哲學的深刻時也知道哲學的漏洞。他看到了維持資本主義這架機器運轉的命門—剩余價值;看到了它的后果—人和整個社會的異化;知道了它的結局—資本主義在邏輯上是一種自毀的社會體系。但這一切不可能自動實現,未來是需要人去創造,而不是預先擺在那兒,在某個時間點等著人過去的。因此,他還看到了把資本主義的社會體系組織和武裝起來的那種異己力量—國家。他對此再清楚不過:“現代的國家政權不過是管理整個資產階級的共同事務委員會罷了。”

反觀人類歷史,馬克思所講的東西,是最能給人以力量感和對未來的信心的東西之一。常有人拿它和基督教的《圣經》相比,但馬克思在這里并沒有講關于未來的故事,也不顯示出這是一種“天啟”。他只是用思想的真誠,去關注千千萬萬人的生活,激活無數理想主義者的良知,并讓他們找到掌控自我和未來的力量。

克服健忘癥

200年來,馬克思所開創的那個主義在一些社會里一次次被宣布成功,在另外的一些社會里則一次次被宣布死亡。而超越他,回到他的聲音,更是不絕于耳。

但有一點是清楚的:即使是在西方社會,也沒有人可以否認,是馬克思在背后推動了資本主義體系的社會變革,使資本家對無產階級一再作出讓步。所以,即使很多人,因為馬克思所講的東西已經變成高頭講章而對他感到陌生,他們也是馬克思思想的受益者。

200年前,一個工人只能在饑餓的驅迫下從事異化勞動,而他的女兒也只能去做一個受人侮辱的女傭。他們只能在生存這根皮鞭的抽打中,讓資本主義社會體系榨取自己的所有能量。

200年后,這個工人已經因為工會的存在,因為手中的選票,而擁有了8小時工作制,他更多是被“民族主義”這類話題而不是“階級”這類話題吸引,如果有“被迫害者”,那么他所指向的對象也不是資本家而是外國人。他的女兒也不再是一個女傭,而是一個接受過大學教育的白領,熱衷于各種小資生活方式。

以哲學家馬爾庫塞當年的觀察(馬爾庫塞在20世紀60年代的西方被稱為“3M”之一,3M即馬克思、毛澤東、馬爾庫塞,他們的名字首字母都是M),工人和他的女兒這樣的人,其實已經看不到多少“革命性”了,他們從生活方式到觀念都被整合進資本主義體系之中。我們且不用“洗腦”這樣的詞語,但確實可以發現:潛意識中,很多已經不用重復一天十幾個小時的非人勞動的人,在繁榮的現代生活中,確實很少把自己今天的境況和馬克思聯系起來。

對于世俗生活,尤其是由市場、由消費主義所構造的世俗生活來說,不同于由政治運動所構造的生活,無論是小資、小清新、文青,還是輕奢主義,皆代表了一種內心態度—無論是真自我的需要還是假自我的需要。我們無法對這種生活進行一種超出心智和審美領域的價值判斷。而且,讓人們獲得幸福,恰恰是無數用馬克思主義武裝自己的人所追求的。所以,即使一個工人和小資很少去想到馬克思,他們的生活本身也已是馬克思主義改變現代社會結構的一種內化。

當然,很少聯系在邏輯上會導致遺忘。所以,德國作家、1972年諾貝爾文學獎獲得者海因里希·伯爾才這樣鄭重提醒:

“一部進步史乃是一部忘恩負義史。后生者只是一味地撈取和享用好處,至于曾為好處所付出的代價連想也沒去想……沒有工人運動,沒有社會主義者,沒有他們的思想家,他的名字叫卡爾·馬克思,當今5/6的人口依然還生活在半奴隸制的陰郁狀態中。”

伯爾并不是“馬克思主義者”。但和很多用良知說話的人一樣,他知道馬克思對于人類進步和解放的巨大貢獻,也知道人類很容易有健忘癥。

不斷回應現實

資本喜歡講故事。小到吸引投資人,大到把資本主義講成是一種“自然法則”,皆是它的拿手好戲。20世紀90年代,蘇聯解體后,弗朗西斯·福山還頗為自得地講了一個“歷史的終結”的故事。在這個故事里,歷史已經終結,資本主義從此一統江湖。

30年時間不到,2017年3月,福山卻已經承認:歷史的終結推遲了,美國成了“失敗國家”。一代“資本主義辯護士”,因此理論破產。

在德國學者羅伯特·庫爾茨對資本主義漫長歷史的考察中,他發現資本主義所講的故事滲透到了方方面面,包括人文社會學科都在劫難逃。其中一個邏輯,恰恰是馬克思在《1844年經濟學哲學手稿》里揭露的,即資本主義要把人當物來看待。

一個特定社會的人文社會科學,總是或多或少地受到這個社會的心智模式的感染。既然資本主義把人當成物來看待,那人文社會學科也不可避免地“生物學化”。最開始是達爾文,然后是社會生物學大神斯賓塞,后來是馮特、華生等人,直到今天,“主流”的“心理學研究”已經把心理學等同于生物學、神經學,以及在實驗室里對猴子的行為控制。他們認為,這樣才是“科學”的。

即使一個工人和小資很少去想到馬克思,他們的生活本身也已是馬克思主義改變現代社會結構的一種內化。

這里的低級邏輯錯誤且不說,這一套基于操作主義,以及對人的“物化”的東西,最開始恰恰是資本家在血汗工廠里對工人玩的,而這樣玩的時候用上了“自然法則”的名義。既然資本主義生產體系可以用自然法則的名義,那從它投影過來的東西,在人文社會學科上用“科學”的名義玩,就毫不奇怪了。

頗具諷刺性的是,現代資本主義體系或者滲透了資本主義內在法則的社會,恰恰是心理-精神問題最嚴重的社會。馬克思當年所講的那種人與人之間的異化,那種“人和人之間除了赤裸裸的利害關系,除了冷酷無情的‘現金交易,就再也沒有任何別的聯系了”的社會狀態,甚至在今天已經變成了一種游戲規則。所以,情況是:資本主義體系不斷地制造出一個個心理和精神上有問題的人,一邊又企圖用它的配套“治療方案”治療他們—但這種配套“治療方案”恰恰又是心理和精神問題的一個來源。

說到底,像思想家弗洛姆所說的,這些所謂的“心理學”最多能解決一個人對資本主義社會的“適應”問題,而“適應”即是“精神健康”。

社會問題、心理﹣精神問題在一個社會中是相互影響的。它們來源于特定社會中的結構﹣法則。比如貧富懸殊、結構性暴力、人與人之間相異化、社會冷漠、權力﹣資本的不受約束,等等—它們皆是制造問題的清單,而彼此又在相互強化而不是弱化。

從這個意義上講,把馬克思的思想理論說成是為了人類的解放沒有任何夸張,這并不僅僅是社會經濟處境上的解放,而且是人總體上的解放。也因此,他的目光是極為長遠的,如特里·伊格爾頓所說,他從來不拿未來說事,因為未來是一種“運動”,是要人們不斷地回應現實挑戰去解決。

1998年,在《共產黨宣言》發表150周年的時候,美國哲學家羅蒂在德國《法蘭克福匯報》上發表了一篇題為《失敗的預言,光榮的希望》的紀念文章,向馬克思表示了崇高的敬意。羅蒂說:

“我們的孩子應該從小就明白,他們自己的命運與那些孩子的命運之間的不平等既不是上帝的意志,也不是經濟效率的必要代價,而是可以避免的悲劇。他們應該盡早考慮世界可以如何來改變,以確保其他人飲食過度時不會有一個人挨餓。”

馬克思當年所講的那種人與人之間的異化,那種“人和人之間除了赤裸裸的利害關系,除了冷酷無情的‘現金交易,就再也沒有任何別的聯系了”的社會狀態,甚至在今天已經變成了一種游戲規則。

他繼續說:

“現在和1848年一樣,富人總是通過使窮人更窮來變得更富……如果以‘20%最富的人代替‘資產階級,‘其他80%的人代替‘無產階級的話,《宣言》的大部分話仍然沒有錯。說歷史是階級斗爭的歷史也仍然沒有錯,它可以被解釋為在每一個文化中,在每一種政府形式下,在每一個可想象的情況里,掌握錢和權的人會撒謊、欺騙和偷竊,以確保他們和他們的后代永遠壟斷這兩樣東西。”

寫下這些文字的羅蒂,并不是歐美左派,他只是一名“后現代資產階級自由主義者”。