日本佛教歌曲的西洋化和現代化

彭泓

【摘要】縱觀中日兩國學術界的佛教音樂研究,都以傳統佛教音樂的相關研究居多,而近現代新出現的、受西方音樂影響及使用現代創作手法所創作的佛教音樂受關注度并不高。筆者留學日本多年,深感中日兩國文化差異的同時,也關注到在不同文化的影響下,兩國佛教歌曲的發展在歷史變遷中所產生的異同。

【關鍵詞】日本佛教歌曲;西洋化;現代化

【中圖分類號】J607 【文獻標識碼】A

前言

公元6世紀前葉(日本古墳時代末期),佛教音樂隨著佛教經由中國傳入日本,并將“梵唄”命名為“聲明”,聲明分為兩種:一種是直接模仿誦讀漢文經文;另一種是在聲明廣泛流傳后,、誦讀用日語新創作的經文。漢文聲明的誦讀主要用于道場儀式,日語聲明起著對僧侶和信徒的教化功能。明治維新之后,西方音樂及西方思想的傳入,日本以凈土真宗為代表的宗派也開始了西方化佛教歌曲的創作。隨著近現代流行音樂的興起和普及,日本佛教歌曲開始融入J-POP、電子音樂等現代音樂元素。總體來看,日本佛教歌曲的發展經歷了本土化、西洋化、現代化三個進程。

本論文將佛教聲樂曲統稱為佛教歌曲,將聲明劃分為舊佛教歌曲,近現代新創作的佛教聲樂曲統稱為新佛教歌曲。基于日本佛教音樂的發展歷史背景,通過對西方化代表歌曲——山田耕作所作的佛教贊歌《芬陀利華》,及現代化二次元電音歌曲——初音未來的《般若心經POP》的分析,闡述近現代日本佛教歌曲的發展現狀及特點。

一、日本聲明的發展歷史

聲明,中國稱梵唄。它可追溯到公元6世紀中葉前后,唐朝呈大規模體系化東傳態勢。登陸扶桑的聲明與日本佛教各宗派的法事儀禮嚴謹相依,并跨越時代傳承不輟,形成今天日本佛教法相、凈土、真言、天臺、日蓮、曹洞、黃檗諸宗的聲明系統。

(一)日本聲明的音樂體系

日本聲明以建立在陰陽五行說的中國傳統音樂理論為基礎,由宮、商、角、徵、羽5音組成,用呂、律和中律三個旋律音階的概念定義其音樂理論體系。天臺宗、真言宗等不同的宗派對這個音樂體系的解釋也各有不同。

呂曲和律曲一般在四箇法要和二箇法要等法會儀式中被使用,呂曲相對律曲具有更重要的地位。中曲是日本獨創的樣式,用于銜接儀式中各環節之間的間隔,以及被用于向佛陀許愿等推進儀禮中。

(二)日本聲明的發展歷史

日本奈良時代(710-794年)開始,聲明被廣泛地應用于法會等儀式上。歷史記載聲明的第一次使用,是在754年(天平勝寶4年)的東大寺大佛開眼法會上。

日本平安時代(794-1192年)初期,遣唐僧最澄和空海將在唐學習的梵唄帶回日本,成為了日本天臺聲明和真言聲明的起源。天臺宗和真言宗之外的宗派也開始出現各自的聲明流派,并傳承至今。《源氏物語》里眾多描寫寺廟法會的場景中,都曾出現過比睿山的僧侶演奏天臺聲明的記載。

日本平安時代中期,由中國傳入的佛教聲樂被稱作梵唄。在此時期,印度聲明中的梵文語法和梵文音韻等的悉曇學研究逐漸盛行起來。當時的僧侶便將悉曇學和誦經結合,并將其稱為聲明。到了中世紀之后,只將誦經的部分稱作聲明。

日本平安時代末期到鐮倉時代(1192-1333年)被認為是日本聲明的鼎盛時期。這個時期確定了聲明的音樂理論體系,成立了聲明的記譜法、教授法等。由于當時沒有類似于現在音樂理論中的樂譜,因此聲明的傳授必須口口相傳。這嚴重限制了聲明的傳授和傳播。為了方便聲明的記錄和傳承,發明了相當于樂譜的墨譜和博士譜,且各流派的曲譜用語各有不同。但由于博士譜只能記錄大致音長和音高,只能作為誦詠時的參考,想要真正掌握聲明,口口相傳還是必不可少的。

中世紀以前的聲明,不僅是普通的日本人,對于僧侶來說也是很難掌握和理解的。簡練的日文聲明開始逐漸被大眾所需求,因此相繼出現了以日文創作的“教化”“和贊”“表白”“講式”“論義”等日式聲明形式,由此派生出了并非由僧人而是由居士所唱的“和贊”“詠歌”“念佛”等聲樂形式。除此之外,還出現了一種名為“節談說教”的說唱形式,即由僧人于法事結束后向民眾宣傳佛教教義的活動演變而來的說唱。之后,這種日式聲明對平曲、謠曲等邦樂的發展產生了很大的影響。

1472年,歷史上第一本聲明的樂譜集——《文明4年版 聲明集》于日本高野山出版發行,成為了世界上最早被印刷刊行的樂譜集。

中世紀以后,戰亂和明治時期的廢佛毀釋,日本大部分寺院被荒廢,僧人離散等各種原因,使得許多流派中斷的同時,這些流派的聲明也都失傳了。

明治維新(1868年)之后,聲明的發展雖整體呈衰敗狀態,但在明治10年(1877年)出現了起色,江戶時期(1603年-1867年)刊發的聲明本得到了復刊。到了昭和時代(1926年-1989年),以多紀道忍、羽冢堅子為首的學者們開始了正式、系統的聲明研究。

近現代,聲明的研究愈發受到日本學界關注,眾多日本佛教界、音樂界學者紛紛投身聲明研究中,聲明的錄音、樂譜的整理、相關研究等碩果累累。近年來,聲明被舞臺化,僧侶們帶著法器在舞臺上進行公演。其中,最受關注的便是高野山聲明的歷年公演,作為教科書級別的聲明演奏,公演過程還被錄制成了DVD進行商販。除此之外,在每年12月底的NHK日本傳統音樂會上也能看到傳統聲明的身影。

二、明治維新后,日本新佛教歌曲的發展及現狀

(一)日本新佛教歌曲的發展歷史

明治維新后的日本開始全盤西化。明治7年(1874年),《優云華》等基督教新教會所創作的日文贊美歌在日本傳播開來,這些日文贊美歌成為了明治26年(1893年)到明治40年(1907年)期間所創作的佛教贊美歌的范本原型。

明治12年(1879年),隨著西方學校制度引進日本小學,以音樂調查為目的,聘請了當時美國音樂教育學界第一人盧瑟·梅森到日本為日本小學音樂教材制定歌曲。梅森以基督教的贊美歌為基礎,選定制作了大量的小學音樂教材歌曲。隨著這些學校歌曲的普及,佛教徒們也開始了佛教歌曲的創作,明治22年(1889年),巖井一水等音樂家創辦了佛教唱歌會,隨著佛教唱歌會的成立,很快就刊行了《佛教唱歌集·第一》。明治25年(1892年)又進行了續刊《稿本佛教唱歌集·佛教唱歌第二》的刊行。明治39年(1906年)樂譜集《佛教唱歌》正式出版,其中樂譜均為數字譜。

明治20年(1887年)開始,日本佛教婦人會、佛教青年會、佛教少年教會等佛教協會相繼成立,佛教信徒中,西洋樂器伴奏的佛教歌曲的創作愈發盛行。

明治25年(1893年),由東京六所大學大學生組成的大日本佛教青年會主辦了釋尊降誕會,信徒們在法會上演唱了《四月八日》等佛教贊歌,這一活動象征著新佛教歌曲向日本一般大眾普及的開端。

進入大正時代(1912-1926年),為平息與基督教的對立,日本佛教界開始重視周日學校,參考基督教的贊美歌,各寺院、宗派開始積極投入贊佛歌的創作中。而后在贊佛歌的創作過程中又逐漸派生出了佛教舞蹈、佛教童話、佛教歌劇等藝術形式。

大正6年(1917年)留學德國歸來的日本著名作曲家山田耕作應學生澤康雄(日本本愿寺僧侶)的請求,在美國夏威夷創作了《攝取和光明》等8首佛教贊歌。這8首歌曲于大正7年(1918年)被收錄并出版在夏威夷本愿寺別院落慶入佛法要紀念佛教贊歌集《禮贊》中。

昭和2年(1927年),為謀求佛教音樂的普及和發展,日本文部省設立了宗教局,組織了“佛教音樂協會”,以山田耕作為首,小松耕輔、藤井清水等日本優秀音樂家們紛紛加入其中。此外,如北原白秋、高楠順次郎等在日本極富盛名的文學家、學者、教育學家及佛教各宗派的代表也都位列協會理事的陣容當中。佛教音樂協會設立后,致力于佛教圣歌的制作和聲明的研究,制作發行了9冊《圣歌集》。這個官方的佛教音樂協會每年都向大眾公開征集原創佛教圣歌,并在全日本的主要城市定期舉辦佛教圣歌發表會。

昭和13年(1938年),《佛教圣歌》第一輯出版,同時佛教圣歌的演奏實況也在日本NHK電臺進行了播放,引發了日本社會各界對佛教圣歌的熱議。其中,日本著名詩人荻原朔太郎發表了反對論調,認為基督教的禮儀不能用于佛教,佛教音樂應該是印度、中國、東南亞的音樂。

同年,日本佛教童謠協會成立,月刊《新佛教音樂》開始刊行,每冊都發表新創作的佛教歌曲。此外,日本佛教童謠協會還出版了《佛教音樂全集》和《日本佛教童謠集》,很可惜的是,第二次世界大戰爆發后,這些資料都被銷毀了。

昭和24年(1949年),日本宗教音樂協會成立,5年后改名為“日本佛教音樂協會”。與此同時,日本新佛教音樂開始登上舞臺。

昭和30年代(1955-1965年),影視制作公司東映株式會社陸續制作了佛教電影《大菩薩峠》三集。佛教贊歌《地藏和贊》《親鸞》《釋迦》等被收錄在此電影音樂中。

昭和26年(1951年),留學法國學習音樂的日本著名音樂家黛敏郎靈活運用了《鳴鐘術CAMPANOLOGY》的經驗,將梵鐘的音響通過電子工學分析,用管弦樂的各種樂器分擔它們中所蘊含的音色,以哼吟的效果與音色的效果攫取了稱之為CAMPANOLOGY EFFECT (擬音效果)的音色構造。又加上十二音技法與基本音型技法、梅西安的管弦樂法,創作出了融合禪宗聲明《首楞嚴神咒》和天臺聲明的日本首部佛教交響樂——《涅槃交響曲》,取得了劃時代的成功。此樂曲于昭和34年(1959年)在NHK電臺進行了演奏實況播出。之后,黛敏郎還創作發表了多樂章大型聲樂套曲《般若心經》、歌劇《金閣寺》、清唱劇《日蓮圣人》等。

昭和48年(1973年),京都的西本愿寺收集并出版了佛教贊歌集《佛教贊歌》。

昭和51年(1976年),日本佛學者、音樂制作人——菊村紀彥所著的《佛教和音樂》出版,這是唯一將舊佛教音樂和新佛教音樂統一的佛教音樂著作。同時,菊村也開始了佛教歌曲的創作。但菊村所作的佛教歌曲沒有得到日本佛教界的青睞,反倒隨著當時卡拉OK的誕生和風靡,常在卡拉OK被點唱。

昭和51-55年(1976-1980年),佛教圣歌集《真如苑合唱曲集》出版。

平成3年(1991年),日本現代音樂作曲家西村朗創作并發表了現代管弦樂《永遠なる渾沌の光の中へ》(中譯《邁入永恒的混沌之光中》)。現代音樂創作技法中融合了梵文和聲,創新的音樂風格得到了日本各界的好評。

(二)日本新佛教歌曲的發展現狀

隨著傳播媒介的迅猛發展,世界音樂的融合趨勢愈發鮮明,日本佛教歌曲的創作也開始了多元化創新。演歌、J-POP、搖滾、爵士甚至是電音佛教歌曲相繼面世。

1.寺院內外的佛教音樂會

日本各宗派寺院都有由信徒自發組成的合唱團,定期進行排練,一些寺廟還聘請了專業的合唱指導老師為合唱團的信徒們進行音樂上的指導。另一方面,為了讓信徒們理解歌詞含義,不定期還會邀請寺院高僧或佛學研究者為合唱團成員開設佛法相關講座。這些寺廟合唱團一般在各重要節日的法會上進行演唱,歌曲多為明治維新之后所作的佛教贊歌,多以鋼琴或電子管風琴進行伴奏。此外,如龍谷大學、大正大學等佛教系大學中也設置了佛教合唱團,除受邀在佛教重要節日上演唱之外,還定期為社會大眾舉辦公益音樂會。

除合唱團外,佛教歌劇、交響樂也不定期在日本各大音樂廳進行公演。其中,被稱作日本歷史上的第一部佛教歌劇——《親鸞》于2011年的親鸞圣人750回大遠忌時,在京都西本愿寺的大殿上進行了公演。這次公演得到了社會各界的一致好評,也成為了佛教音樂西方化的一個成功典例。

2.僧侶組成的搖滾樂隊——坊主樂隊

2010年11月,幾名日本凈土真宗的年輕僧侶自發組成了一支搖滾樂隊,取名坊主樂隊(坊主在日語里即為僧侶的意思)。這只樂隊使用的伴奏樂器除了搖滾樂隊的基礎配置樂器外,還有部分如琵琶、尺八等傳統樂器,以及木魚、鈴等佛教法器。演出曲目的詞曲都是全新創作,將佛法用通俗的歌詞配合搖滾的演出方式對大眾進行宣揚。歌詞中部分引用經文的部分還使用了流行說唱(RAP)的方式演繹,吸引了不少年輕粉絲。樂隊不定期在Live House進行公演,每到12月24日(圣誕前日)還會在東京的鬧市區進行定期演出,也曾因演唱基督教歌曲《平安夜》而受到佛教界人士的批判。

3.佛前演奏“爵士聲明”

日本海老名市妙常寺第34代住持本良敬典在2016年11月的音樂活動《JAZZ三味》的即興表演里,首次嘗試了在爵士樂隊的伴奏下誦經,他的這次表演視頻被上傳到了Twitter和Facebook上,引起了日本社會各界極大的關注,日本電視臺也對其進行了相關報道。之后,本良敬典開始在寺院大殿中用爵士樂伴奏誦讀經文,并拍成視頻上傳至YouTube。“爵士聲明”這種誦經形式引發了社會各界的熱議,在被眾多網友關注的同時也出現了不少質疑的聲音。例如,“寺廟大殿里可以演奏爵士樂嗎?”“爵士樂和傳統誦經搭配起來真是不倫不類”等。針對這些質疑,本良住持回應道:“向佛供奉音樂是理所當然的事。佛經里也有描寫過,在佛陀居住的世界里,演奏著讓神和人都心曠神怡的音樂。把佛陀的世界用現代人喜歡的音樂形式表現出來是符合佛教教義的。”

4.電音佛教歌曲

隨著音樂制作軟件的開發,越來越多作曲愛好者將自己的原創作品上傳到音樂視頻網站,其中不乏電音佛教歌曲制作者。將經文作為歌詞重新譜曲,并進行電子音樂編曲,使用虛擬人聲演唱。佛教音樂與電子音樂首次結合的產物——《般若心經POP》在第四章進行具體說明。

三、西方化代表歌曲——日本凈土真宗的佛教贊歌《芬陀利華》

佛教贊歌《芬陀利華》由日本著名作曲家山田耕作作曲,教育學家川上清吉作曲。于昭和27年(1952年)由日本西本愿寺佛教贊歌刊行普及會發表在《BUKKYO SANKA》佛教贊歌集中。多用電子管風琴伴奏,在儀式中,多在為佛陀鮮花或獻燈時以及法會結束時演唱。現在以改編后的二聲部和四聲部合唱居多。

(一)作曲家山田耕作的歌曲創作與佛教

山田耕作(1886-1965)是日本音樂界的代表性人物,出身在基督教家庭中,從小受基督教音樂熏陶,畢業于東京音樂學校(現東京藝術大學)聲樂科,后留學德國柏林藝術大學,進行作曲和指揮的學習。

大正6年(1917年),山田乘郵輪赴美國進行音樂會演出,航行中身體出現不適,于是在中途的夏威夷養病。在夏威夷休養期間,通過學生澤康雄(日本本愿寺僧侶)的介紹,他開始和當地的僧侶接觸交流,也是這個契機讓他開始對佛教產生了興趣。在休養期間,他創作了佛教贊歌《攝取和光明》等8首曲子,收錄在贊歌集《禮贊》里。《禮贊》也成了夏威夷本愿寺別院開設的周日學校里使用的唱歌教材,后傳入了日本,受到佛教界一致好評。隨后受本愿寺之托,山田又創作了《芬陀利華》等3首作品。

回到日本后,山田致力于在大學里開設宗教音樂科,并在凈土真宗本愿寺中為僧侶們開設作曲課,此外,還多次組織召開了宗教音樂研討會和演奏會,創作了佛教系大學——龍谷大學和京都女子大學校歌。昭和40年(1965年)山田病逝,其葬禮在東京住地的本愿寺舉行,葬禮法名為“響流院釋耕作”。

山田耕作一生都在積極致力于西洋音樂在日本的普及,他創作音樂作品無數,由于其深受基督教音樂熏陶及赴德留學經歷,其創作深受歐洲音樂影響,音樂風格總體上是德奧后浪漫主義和日本民族風格的結合。

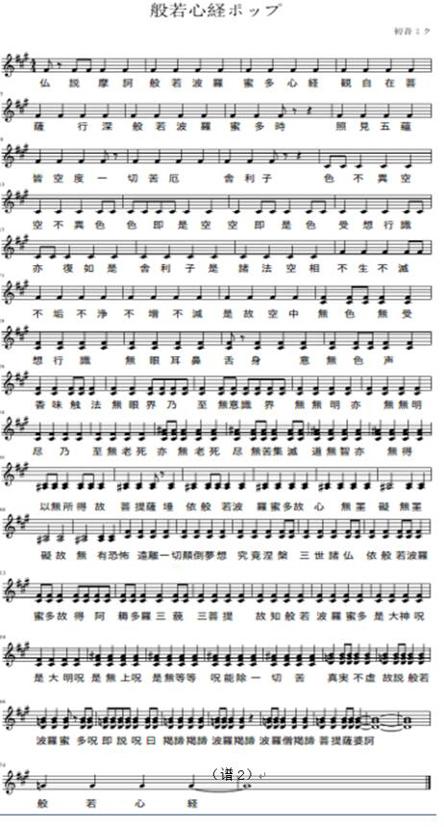

(二)佛教歌曲《芬陀利華》

曲名《芬陀利華》為梵文音譯,出自《觀無量壽佛經》。意為出淤泥而不染的白蓮花,寓意佛法中的凈土世界。如譜1所示,該曲全曲為4+5+5的三句體樂段,D大調。第一樂句采用了日本小調音階,極具日本民族特色。第一樂句和第二樂句的連接(第四和第五小節)使用了魚咬尾的創作手法,落于屬音半中止,預示著大調的承轉。該樂曲三個樂句均由弱拍進入,節奏基本一致,但為了調整三句體樂段的平衡,巧妙地采用了改變節拍的方式,將第三樂句的第二小節增加了一拍,使樂曲整體更加完整。整首歌曲舒緩優雅,頗具贊歌特點。

從曲式的分析中不由佩服山田耕作游刃有余的作曲能力。《芬陀利華》將基督教贊歌音樂形式、西方作曲技法、日本民族音樂元素、佛教色彩巧妙地融合在一起,讓佛教贊歌這種東西合璧的新型音樂形式在日本生了根開了花。

四、現代化二次元電音佛教歌曲——初音未來的《般若心經POP》

(一)二次元電音歌曲的形成和發展現狀

從20世紀80年代開始,隨著計算機的普及,用計算機制作音樂變得更為簡便、流行。日本各大軟件開發公司都開始研發、出售可在計算機上使用的音樂制作軟件。Windows操作系統出現以后,不再只是單純用軟件編輯音樂,作曲者對音色加工的需求也越來越高,均衡器和混響這樣的音響效果處理功能也陸續面世。從作曲到編曲再到音色加工和CD的制作,都可以通過一臺電腦來完成。與此同時,隨著網絡自媒體的發展,將自己的原創音樂作品上傳到視頻網站的音樂制作者也越來越多。

初音未來(Hatsune Miku)是以雅馬哈的VOCALOID系列語音合成程序為基礎開發的虛擬女歌手軟件。2010年8月31日軟件開始發售,發售后大受歡迎,出現了大量此用戶制作的翻唱歌曲、原創歌曲等。同時,在衍生文化現象后,初音未來還有一個虛擬的二次元形象——一個16歲綠色長發的少女,此外,“初音未來”還可指活躍在動畫或漫畫等二次元世界的“人氣歌手”。初音未來的風靡令更多的人認識了電子音樂,也帶動了二次元電子音樂的創作熱潮。

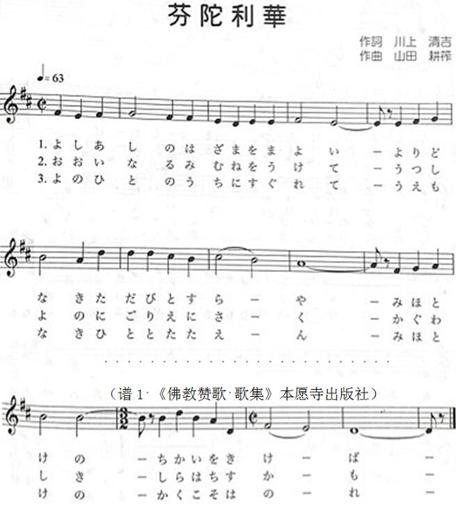

(二)二次元電音和佛教音樂的首次結合——初音未來的《般若心經POP》

2010年底,日本niconico視頻網站上一位網名為おにゅうp的作曲愛好者用初音未來這款音樂制作軟件,將經文《般若心經》作為歌詞重新譜曲,并進行了電子編曲,設置虛擬人聲演唱,將此作品取名為《般若心經POP》收錄至《EXIT TUNES PRESENTS Vocalonexus feat. 初音ミク》專輯中,此曲一經網絡發表便引發熱議,也因此衍生出了佛系動畫。至2011年初,短短幾個月內,日本網友點擊率高達百萬。

《般若心經POP》全曲為一部曲式,A大調,4/4拍節奏。A樂段(1-11小節)由兩個樂句7+4構成,第二小節為動機,節奏較活躍,對全章的發展起到鋪墊的作用。前兩小節為清唱,第三小節第三拍開始伴奏進入。伴奏中的節奏型樂器均使用了佛教法器音效,有木魚聲、鈴聲、鐘聲。伴奏音樂一進入就將佛教氛圍突出渲染出來。B樂段(12-19小節)從下中音進行到中音,將A樂段進行展開。A1樂段(20-24小節)為再現樂段。C樂段(24-63小節)加入和聲,進行對A、B樂段的模仿。D樂段(65-75小節)轉調至D大調,結構并未出現變化,直至完全中止。全曲為模仿誦經,節奏統一平穩,多小節重復同一音高,音程的進行也以小跳為主。各樂段的演唱均為一氣呵成,無換氣口,這樣的演唱技巧常常在傳統聲明的演唱中被使用,普通歌手很難做到。在虛擬人聲的制作中,實現這一歌唱技巧就容易多了。

從《般若心經POP》的歌曲分析中可以看出,除了歌曲制作手段上的創新外,曲作者最大限度地還原了誦經的特點和聲明的演唱技巧。盡管如此,日本傳統音樂學界及佛教界人士大部分對此歌曲持否定態度,佛教界人士認為,用虛擬人聲進行誦經無法體現信徒的虔誠之心,更有甚者認為其有悖佛教倫理;部分傳統音樂研究者則認為這樣的電音佛教歌曲只能網絡上傳播,過度娛樂化,甚至可以說沒有藝術性可言。而大部分的普通網友都紛紛留言表示,這樣的佛教歌曲極具創新,通過這種方式誦讀般若心經更具趣味性和挑戰性,可以作為讓年輕人了解佛教的一種途徑。

五、總結

基于日本新舊佛教音樂的發展歷史背景以及現狀的整理分析,通過以上對西方化代表歌曲——《芬陀利華》及現代化二次元電音歌曲——《般若心經POP》的分析,日本佛教歌曲的現狀大致可以分為三點:第一,傳統聲明研究的系統化和表現形式的舞臺化。第二,西方化佛教歌曲更符合當代日本人的音樂審美,其在信徒和大眾中的普及程度遠超傳統聲明。現在,西方化佛教音樂研究逐漸開始受到關注。第三,隨著科技、網絡的高速發展,當代日本進入現代化佛教歌曲的創作熱潮,但以小眾音樂類型居多,并未受到各界的過多關注。

在這個世界音樂大融合的新時代,傳統音樂以任何一種音樂形式呈現都不足為奇。各種不同風格的佛教音樂都具有其獨特的時代背景,佛教音樂的定義也愈發寬泛。中日佛教歌曲的發展歷程大體相似,都經歷了本土化、西洋化、現代化三個進程。筆者認為,兩國佛教歌曲未來的發展都面臨著如何回歸本土化的問題。佛教歌曲的創新如何在保持佛教本身的宗教色彩和本民族音樂特點的前提下,通過現代人喜歡的音樂形式達到傳播普及的目的,這將會成為佛教音樂良性發展的重要課題。

參考文獻

[1]天納傳中,巖田宗一,播磨照浩,飛鳥寬栗.佛教音樂事典[M].法藏館,1995.

[2]凈土真宗本愿寺派綜合研究所、佛教音樂·禮儀研究室.佛教贊歌 歌集[M].本愿寺出版社,2018.

[3]日本東洋音樂學會編.佛教音樂[M].音樂之友社,1972.

[4]飛鳥寬栗.佛教音樂的邀請[M].本院寺出版社,2008.

[5]山口淳有.近代佛教音樂的明治大正[J].印度佛教學研究,2001.

[6]Joaquim M. Benitez,土地井志保.佛教唱歌的創成和變遷[J].伊利莎白音樂大學研究紀要,2001.

[7]新堀歡乃.“佛教音樂”概念的形成與日本佛教音聲傳統改革[J].中央音樂學院學報,2015.

[8]山口淳有.概觀近現代佛教音樂-佛教音樂的問題[J].東海佛教,2015.

[9]福本康之.佛教界對于初期西洋音樂的接納[J].阪大音樂學報,2004.

[10]淺見吏郎.初音未來和電子音樂[J].札幌大學綜合論業,2015.

——評《中國現代化論》