魯迅饋贈蔣蓉生礦物標本考及續

楊曄城

讓文物“活起來”,離不開文物資料的征集和保護。如何使文物資料回歸社會和大眾,發揮博物館紀念館專業宣教職能,需要社會各界共同關心支持。

從當地報紙上獲悉紹興市區一位老人保存著當年魯迅送給她父親的一盒礦物標本后,筆者即上門尋訪,在離魯迅紀念館不遠的倉橋直街歷史街區一間老式平房里,見到了周圍街坊稱為“蔣老師”的蔣淑琴老人。

蔣淑琴今年87歲,胖乎乎的國字臉,滿頭銀絲,精神矍鑠,穿著梅紅色的羽絨服,與衣飾很“搭”的一條絲巾在頸前打成漂亮的“蝴蝶結”,走起路來腳下生風,一副神采奕奕的樣子,根本看不出來這是一個耄耋之年的老者。

一

寒喧之后,筆者要求先看看那件礦物標本的實物。老人愉快地答應了,轉身從房內取出一個外面用塑料袋包得嚴嚴實實的包裹。包裹上面還有一個中式信封,上面寫著:煩交蔣淑琴女士。見筆者好奇,蔣淑琴解釋道:“那是20多年前,你們魯迅紀念館裘館長幾位同志來看我,給我寄來的幾本書和照片。”說罷,一一取出,原來是紹興魯迅紀念館早年編的《鄉人憶魯迅》《魯迅在紹蹤跡掇拾》兩本書,照片上是當時紹興魯迅紀念館裘士雄、陳列資料研究部徐明華和蔣淑琴的合影,地點就在這間屋里。從照片上人物著裝看,應該是在夏季某天。“裘館長當時上門就勸我把這件礦物標本捐贈給魯迅紀念館,也便于保管”,蔣淑琴說:“我當初想這是爸爸留給我做紀念的,也就沒舍得。”

蔣淑琴小心翼翼地從包裹里捧出她的“寶貝”,這是一本相當于《辭海》大小的“舊書”, 深綠色的封面,中間白色區塊已有多處斑駁脫色,正中“生徒用礦物界標本”“合資會社千葉標本制作所”幾個字尚能清晰可辨,落款“東京市神田區宏神保町五番地”大致也能讀出。想必出于攜帶保管需要,在“書”的右側上下位置明顯多了二顆用麻繩穿著的象牙片扣,以便和側面的扣眼能夠相互吻合。另外,加闊的黑皮書脊使得封面封底整體相連,加上書衣花卉礦石、外文商標圖案等融合設計,整體顯得美觀、牢固和厚重,淡淡地傳遞出一股科學嚴謹的味道。

打開盒子瞬間,呈現在眼前的是一本已略顯破舊的小冊子,“攜帶至便新案生徒用礦物標本”“合資會社千葉標本制作所”二行字在一張薄如蟬翼的“玻璃封面紙”上十分清楚。“這本冊子主要介紹各種礦物屬性,相當于是和礦石標本配套使用的一份說明書吧。”蔣淑琴補充說。筆者逐頁打開,發現內容為日文直排,共12頁計96條,包括水晶、煙水晶、草人水晶、紫水晶、鐵石英、玉髓、碧玉、硅化工、硅藻土、玉滴石、方解石、鐘乳石、石膏、白云母、黑云母、動物化石、植物化石、琥珀……每種礦石的存在形態和產生提煉都有簡要描述。對于相似的礦石,請教紀念館日語講解員破譯,譯文如金礦——經常存在于極其粗大的石英脈中,用肉眼可以確認的東西,通過水濾燒制后的泥土獲取金;砂金——作為后來產生的沉淀物,混合在河床與砂礫層中。文字定義精準,絕無模棱兩可。給人感覺是,這份說明書通俗易懂,便于指導采礦實踐作業。

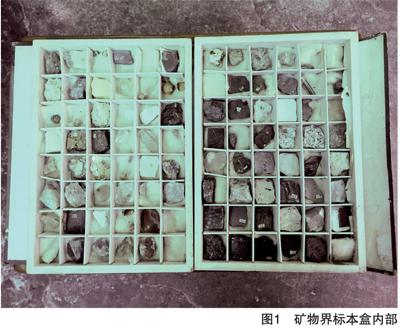

接著就是上下兩層木質礦物標本盒,每盒均分為48小格,呈橫6直8分布,格子里多數是五顏六色的小礦石塊,有的只有指甲片大小,也有礦粒裝在小玻璃瓶內。96種礦物標本都貼有規范統一的數字標簽,和“說明書”上的96條文字一一對應。

蔣淑琴說,這就是魯迅當年送給她父親蔣蓉生的礦物界標本。大概在宣統元年(1909),她父親蔣蓉生在杭州的浙江兩級師范學堂讀書,并且還是魯迅先生的“得意門生”。

據史料記載,魯迅1909年8月從日本回國后,經摯友許壽裳推薦,任浙江兩級師范學堂生理學和化學教員兼任日本教員鈴木珪壽的植物學翻譯,前后歷時約1年。這是他留日回國后的第一個工作崗位。

二

在1986年紀念魯迅逝世五十周年,紹興魯迅紀念館編印的《鄉友憶魯迅》一書,有關蔣蓉生的簡介是這樣的:蔣庸生(1885—1966),名謙,字庸生,又作蓉生,浙江紹興人,魯迅在杭州浙江兩級師范學堂任教時的學生。后歷紹興浙江省立第五中學、杭州安定中學、溫州聯合中學、寧波三一中學、紹興越光中學和紹興第三初中(后改紹興第五中學)等校教員。從浙江兩級師范學堂畢業后,蔣蓉生把教書育人當作自己一生的事業。蔣蓉生早期還擔任過紹興縣教育會評議員,大致相當于現在的教育局黨委委員,對地方文教事業作出過貢獻。查紹興魯迅紀念館編著、杭州大學出版社出版《魯迅在紹蹤跡掇拾》里《試弄紹興縣教育會》一文,有“1913年3月,紹興縣教育會推舉周作人任會長……經過再三考慮,周作人才于4月21日到縣教育會就職,周建人、蔣庸生等20人則為縣教育會評議員……在此同時,省立第五中學校長錢遹鵬囑托博物教員蔣庸生(魯迅在浙江兩級師范學堂任教時的學生)到都昌坊口周家新臺門面請周作人到該校擔任英文教員。”魯迅對紹興教育會的工作也很關心,還在紹興教育會的會刊上發表過文章,1913年7月13日的《魯迅日記》里就有“下午往紹興教育會,……”的記載。據此推斷,在此期間極有可能當時已在北京教育部任職、回鄉探親的魯迅和蔣庸生會過面。而查1913年6月30日《魯迅日記》,有“上午錢錦江、周子和、章景鄂、經泰來、蔣庸生來。”的記載,也是說魯迅回鄉省親期間,曾是魯迅的同事和學生結伴到魯迅家看望。同年7月5日的《魯迅日記》又載:“由倉橋直街歸,道經蔣庸生家,往看之。”雖是途經倉橋直街,但魯迅作為老師知道學生蔣庸生的家,并“往看之”,這是罕見的。1916年12月28日回家為母親慶賀60壽辰的魯迅在《日記》里又有“宋知方、蔣庸生來”的記載。由此可見,魯迅與蔣庸生的師生情誼非同一般。

蔣淑琴給筆者展示了蔣蓉生少年、青年、中年和老年不同時期的老照片,其中少年的一張,蔣蓉生腦門很光,“可能那時父親還留著辮子吧?”蔣淑琴微笑著說。青年的蔣蓉生西發洋裝、英俊帥氣,接近1909年在浙江兩級師范學堂讀書時的鏡像,中年照溫文儒雅,而在“一九五四年二月于紹興市魯迅紀念館”的“魯迅先生在紹親友春節聯歡合影”中,穿著黑色呢大衣的蔣蓉生站在第二排左起第二,左起第一是在魯迅家做了近30年幫工的王鶴照。

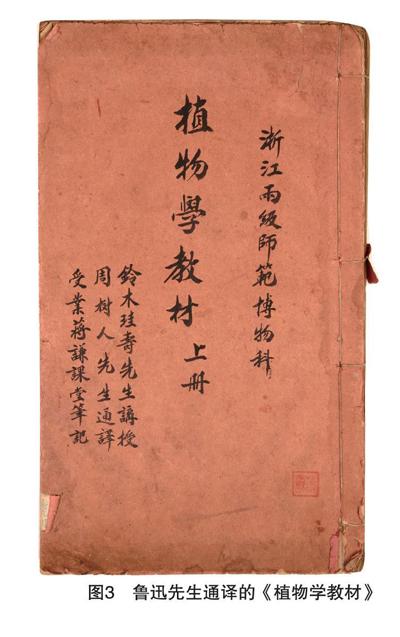

新中國成立后,蔣蓉生向魯迅紀念館捐贈不少浙江兩級師范學堂課本、筆記、講義、植物標本等與魯迅有關的老物件,如1954年捐贈的浙江兩級師范堂博物科的講義《植物學教材(上冊)》,還在封面上親筆寫有“鈴木珪壽先生講授 周樹人先生通譯 受業蔣謙課堂筆記”。甚至包括自己的畢業文憑。至今這張畢業文憑還陳列在魯迅紀念館的展廳里,畢業證書號是“宣統叁年捌月優字第叁千叁百零叁號”,上面內容為“浙江省官立兩級師范學堂給發畢業文憑事照得本學堂學生蔣謙業將優級博物選科功課肄習完畢計得畢業分數捌陸壹貳分 列入最優等除恭錄……”,“畢業考試分數 動物玖伍、植物捌捌、地質礦物玖伍、生理衛生玖拾、圖畫玖陸、物理柒陸、化學捌肆、倫理柒捌、教育柒捌、國文柒柒伍、心理捌柒、論理捌捌、英文柒柒、日文柒陸、體操捌柒”,“畢業考試總平均分數捌肆捌叁分,歷期歷年考試總平均分數捌柒肆壹分,實得畢業分數捌陸壹貳分”。也就是說,畢業考試平均分是84.83,平時考試平均分是87.41,兩者相加畢業考試總平均分為86.12,幾乎門門功課都取得優異成績,確實稱得上是個品學兼優的好學生了。只比蔣蓉生大4歲的魯迅是蔣蓉生的生理衛生老師,畢業文憑教員一欄里有周樹人的名字和“樹人”私章鑒。對于這樣一個和自己年齡相仿,又對自己所教的課又學得很好的學生,魯迅的“偏愛”是合情合理的。

蔣淑琴回憶說,上世紀五六十年代,每逢魯迅生日,父親常去魯迅小學給學生們講魯迅先生的故事。

三

關于魯迅浙江兩級師范學堂執教情況,在《鄉友憶魯迅》蔣蓉生寫的《魯迅和浙江兩級師范學堂》文中,有過交待:“那時魯迅先生在師范里擔任初級化學、優級生理衛生兼動植物翻譯。那時動植物教師是日本人,叫本多厚二。植物老師是玲木珪壽,也是日本人。”這里要說明的是魯迅做的翻譯工作其實是日語課堂翻譯,也就是日本教師講一句,魯迅翻譯一句,學生根據魯迅的口頭翻譯來做筆記。偶爾日本教師講錯了,魯迅在翻譯時就代為糾正。這就要求魯迅也有豐富的博物知識。蔣淑琴回憶說,生物動植物是父親的主課,也是他的最愛,父親印象最深的就是魯迅先生經常帶他們同學一起外出采集標本。

這與蔣蓉生在《魯迅和浙江兩級師范學堂》中寫的內容非常吻合:“他常常領我們去采集植物標本,時間是隔一星期或每星期去,總隔一星期的多一些。去采集的地方如孤山、葛嶺、岳墳、北高峰。去的時候,大家都走的。回來時候,在錢塘門預先雇好一頂轎子在等著了,那個日本人就坐轎,魯迅先生也和我們一同走回來。采集植物標本前,先生是講過要求和方法的,如開花的時候要采得有花的,結果的時候要采得有果的,否則就是不完全。采集的時候,大家分散開去自由采。日本老師話語不懂,同學們就問魯迅先生。學生和魯迅先生很親密,因為日本人講話都要經過他翻譯。采的時候我們全班去,作為功課安排進去。那時像錢塘門這些地方,真是我們植物學的第二教室。”不僅鼓勵學生接觸自然,而且做起事來認真細心。這些在蔣蓉生捐贈、紹興魯迅紀念館展出魯迅在浙江兩級師范學堂任教時編寫的講義、采制的標本及有關記錄、使用過的植物標本筒等許多實物原件上得到了充分印證。

蔣淑琴告訴筆者,采集標本是父親他們最喜歡上的課,一來可以玩,二來可以與先生一起交流學習上的問題。錢塘門后來成為父親回憶最多的地方。“可能是父親在班級里比較冒尖的緣故吧。采集標本時,魯迅先生經常單獨教導父親如何操作,告訴他如何識別各種植物,可見對父親,先生是很歡喜的。”蔣淑琴說。

在父親的記憶里,魯迅先生是一個很重要的人物。因她是家中的老幺,父親從小對她甚為疼愛。“每天晚上父親都要喝點酒,一喝酒,他的話匣子就打開了,就給我們講魯迅先生的故事。”“魯迅先生非常隨和,記得有次爸爸告訴我,我們同學星期天到魯迅先生宿舍里去敲門,一起去采標本,伊話‘等一下,我一支煙吃好給你們來開,跟朋友一樣,師生關系很好。走進室內,里面‘強盜牌香煙的煙殼很多。”“魯迅先生來講課時,大家都肅靜的,都很愛聽他講課。考試前都不用怎么復習準備,因為平時都已經聽得很清楚了。”這些在蔣蓉生寫的《魯迅和浙江兩級師范學堂》里都有生動地反映。

蔣淑琴還對媒體有關魯迅先生邀請蔣蓉生一起去日本留學的內容作了更正。蔣淑琴說,是推薦而不是邀請。因為父親優秀,魯迅先生對他很器重的,那個時候父親20多歲,魯迅先生一點架子也沒有,就像兄長一樣照顧他,還推薦他到日本留學。父親5歲喪父,又是家最小的孩子,所以祖母沒有舍得他去日本留學。這些符合魯迅在抵日初期和紹興籍留日學生聯名寫給家鄉人民的《紹興同鄉公函》中勸導的“年少之士,亟宜游學”。盡管最終沒有勸成,“但魯迅先生親手把這盒礦物標本贈送給了我父親”。她說,自己仿佛在標本中看到魯迅先生帶著父親這批學生,去效外采集礦物的情景。不僅如此,蔣淑琴激動地說,父親的第一份工作也是魯迅先生介紹的,“在一家學堂做老師,具體是哪個學堂我已忘記了,但因為這件事,父親對魯迅先生念念不忘,經常回憶起先生對他的好。”蔣淑琴說父親是個懂得感恩的人,但又十分低調,他與魯迅先生的這些往事,只講給幾個孩子聽,并沒有當成自己的資本到處宣傳。

四

那么,這盒礦物標本是否確系魯迅所送?在蔣蓉生寫的《魯迅和浙江兩級師范學堂》中沒有魯迅送他一盒礦物標本和魯迅給他介紹第一份工作的任何“蛛絲馬跡”。照說,魯迅送給對方禮物,會在當天日記中記上一筆,遺憾的是,現在能看到最早的魯迅日記是從1912年5月5日開始的,更早的魯迅日記如魯迅在南京求學期間所寫的都沒有能夠保存下來。

從蔣蓉生捐贈給紹興魯迅紀念館大量有關浙江兩級師范學堂的情況分析,如果寫明魯迅曾經送過自己一盒礦物標本的話,肯定會有來自政府和社會的各種“充公”壓力,悄悄地保留一件給自己和子女作個永久性紀念很有可能。并且像魯迅給自己介紹第一份工作名正言順可以“炫耀”的事都不想公諸于世,正如蔣淑琴所說,蔣蓉生是個十分低調的人。此其一。其二,紹興魯迅紀念館較早已經掌握蔣淑琴珍藏著這盒礦物界標本的線索,當初裘士雄館長和專業部室同事上門看望蔣淑琴,并且留下名片,征集用意不言自明。筆者為此專門求證裘士雄先生。裘先生表示確有其事,裘先生從魯迅和蔣蓉生的師生誠意,以及現有的蔣蓉生畢業文憑、浙江兩級師范學堂同學錄以及魯迅向許壽裳談到蔣蓉生等信息綜合分析,傾向于“這盒礦物標本是真的”。值得一提的是,作為魯迅研究和鄉土史料研究的權威人士,對于涉及魯迅相關文物的認定,裘先生一向比較慎重,對于尚存疑惑的魯迅相關文物,多持“不輕易否認,但目前為止難以認定”的觀點。這盒礦物界標本,裘先生“破例”鑒定為真,當可采信。裘先生還在2015年紹興魯迅紀念館編、西泠印社出版社出版的《魯迅與他的鄉人二集》里專門寫過《浙江兩級師范學生蔣庸生》一文。另外,據蔣淑琴介紹,這盒標本偶爾在親友間“露臉”后,曾經有人想出高價收購,都被她一口回絕。蔣淑琴說這是父親留給自己最珍貴的禮物。睹物思人,人之常情,完全可以理解。此其三。其四,魯迅有著深厚的礦物情結。他在江南陸師學堂附設礦務鐵路學堂里學的就是地質礦務,并以第三名的優異成績畢業后官派去日本留學,在日本留學初期就撰寫了很多有關介紹礦物知識的文章。回國前,順便購買一些礦物標本送人的可能性完全成立。另外,魯迅贈送給學生礦物標本,與他倡導的“學習科學”也一脈相承。

那么,有否借魯迅題材炒作的可能呢?蔣淑琴教了33年書,1989年退休后發揮余熱還去社區義務當了3年文書,平時喜歡旅游和看書,一輩子與書打交道,用她自己的話說,現在沒事做的時候,就讀魯迅的書,從他的自傳到小說,每一本都讀,雖然魯迅的故事父親說得比較多了,但真正的魯迅精神還是要從他本人的文字中去解讀。不僅如此,她還讓自己的外孫女、外孫學習魯迅作品。這是一個品行端正的健康老人。在筆者上門探訪,亮明紹興魯迅紀念館工作人員身份,表達魯迅紀念館正在關注這件物品這層意思以后,蔣淑琴說,“如果你們紀念館需要這個東西,我送給你們,現在我年紀也大了,兒子也走了。那年裘館長來看我,小兒子就要我送給魯迅紀念館保管,現在我想通了,兒子說得沒錯。”原來,蔣淑琴3兒1女,大兒子和小兒子先后因病過世,當時小兒子還是紹興袍江一所學校的老師,受魯迅影響三代為師,紹興市政府還授予過她家“教育之家”稱號。因此基本可排除炒作嫌疑。

綜上,筆者推定,這盒礦物界標本為魯迅先生當年送給學生蔣蓉生的真品無疑。具體時間就在1910年魯迅離開兩級師范前夕。

五

就這件標本原物而言,無論包裝、設計、攜帶和推廣都非常人性合理、美觀實用,即便在今天也不過時,側面證明日本在明治維新后“脫亞入歐”全面西化,學習吸收世界先進技術,化人為己增強國力。標本中引起筆者注意的是幾枚用來盛放礦粒的小玻璃瓶——瓶長不到2厘米,圓徑不達半厘米。一百多年前,日本就已掌握這種當時先進的玻璃加工工藝。

由于長期閉關自守,國內重人文傳統輕科學文化之風幾成沿俗,自然科學引進相對較晚。清末民初受外來科學思想影響,一些新式學堂開始講授生化、礦務、物理等新學。魯迅對科學文化的重要性認識很早。無論是此前在國內的學礦,還是此后在日本的學醫,自然科學始終是他從事文藝啟蒙工作的底色。如魯迅在留學日本期間并非為文藝而文藝,而是把文學藝術和自然科學結合起來,譯介大量科幻小說向國民進行科學啟蒙。像凡爾納《月界旅行》《北極探險記》,路易斯《造人術》等,這些幻想現在多數都變成現實,讓人不得不佩服魯迅超凡的科學敏銳力和科學預見性。

在魯迅送給蔣蓉生的這盒礦物界標本上,我們再次感受到魯迅精神的至愛與赤誠。

六

《魯迅饋贈蔣蓉生礦物標本考》在2017年第4期《魯迅研究月刊》發表后,筆者在5月底收到樣刊。次日便和紹興魯迅紀念館陳列資料部一位同志一道來到蔣淑琴老人家中,順便捎去館里編輯出版《紹興魯迅紀念館館藏文物精品集》和《魯迅手跡珍品展圖錄》兩本書,贈送給老人。

老人再次取出標本讓我們近距離觀賞,我們發現實物較原先已有不同程度損傷,如標本盒側面的象牙片扣缺失一枚,外包裝還有大塊掉皮現象等。從初次見面到再次重逢,事隔不過短短2月,標本保護現狀不容樂觀大大出人意料。據老人說或是給孩子看過后不小心弄壞的。我們委婉提出征集的心愿,并說明博物館專業保管措施和一流環境能最大化實現文物社會價值、捐贈者享有查閱捐贈品權利等。老人說要等大兒子回家聽聽他的意見,對此我們表示理解。畢竟捐贈人及其直系親屬都能同意捐贈甚至出具書面公證更能消除一些不必要的“后顧之憂”,同時隱約感到征集難度加大。因為牽掛,內心更是期盼能在6月10日我國首個“文化和自然遺產日”來臨之際讓標本“回家”。6月9日,筆者再次致電蔣淑琴老人詢問進展。老人說已征詢過兒子意見,大意是標本上無魯迅先生落款,若有的話可捐贈給紀念館。既然是送給父親的東西還是讓它繼續留下吧。并且“如果母親家里沒有地方放置的話,可以放到他的家里”。對此,筆者表示遺憾,希望雙方保持聯系。

在筆者看來,這盒礦物標本,對于現代社會而言,它自身的價值或許并不那么重要,但正因為是魯迅當年從日本帶回來并且親手贈送給了自己的學生,才賦予了它非同尋常的價值——讓更多的人走近魯迅、認識魯迅、了解魯迅的生活情趣。無論是標本背后的故事,還是后人捐贈的真情,博物館人的執著與擔當,對于立體解讀魯迅,傳承魯迅精神,都將成為一筆彌足珍貴的精神財富,一個生動勵志的中國好故事。從這個意義上說,與魯迅相關的實物資料由魯迅紀念館保存是最好的歸宿。事實上,魯迅經手的物品很多,但是散失在社會上就是普通的東西,放在魯迅紀念館才能充分體現出它的附加值,才能真正讓文物活起來。令人感念的是,當年許廣平先生“要把一切還給魯迅”的無私奉獻精神。從1949年始,許廣平就陸續將魯迅的故居、圖書、手稿及其他遺產捐贈給了國家,并且明確表示“我們把魯迅的東西捐給國家,很放心”。無疑,把魯迅完整地交給社會和大眾,體現的是對弘揚魯迅精神作為一項公益事業的認同和信心。

通過征集魯迅饋贈蔣蓉生礦物標本,再次讓人思考,失散在社會上的一些魯迅文物或資料如何回到博物館?就在6月下旬,北京故宮博物院首次為捐贈文物的農民何剛開追思會。其意義,正如單霽翔院長所言:“不僅是哀悼他的不幸遇難,也不僅是感恩他為故宮博物院做出的貢獻,更多的是希望將他這種身在困境中還能恪守原則、淡泊名利的精神宣揚出去,用他保護文物的赤子之心去感染更多的人,進而影響和帶動更多的民眾來關注、參與文化遺產的保護。”這是很多人的愿望。政府和社會不會遺忘保護和捐贈國寶的人。就在此次追思會上,國家文物局相關領導明確表示會健全相關規章制度,為文物捐贈創造更好的條件,以期有越來越多的珍貴文物能夠進入博物館。

相信魯迅饋贈蔣蓉生礦物標本“回家”的路不再遙遠。