探秘文徵明的書畫鑒藏

呂友者

明朝嘉靖、萬歷年間,古代書畫作品大量出現(xiàn)在江南地區(qū)太湖一隅,鑒藏家群體和書畫掮客們頻繁參與書畫交易活動,他們之間相互交往,形成較為成熟品鑒理念。

其中文徵明作為較具代表性的鑒定人物之一,書畫鑒定方面有“大法眼”和“具眼”之稱,文徵明曾言:“余有生嗜古人書畫,嘗忘寢食。每聞一名繪,即不遠幾百里,扁舟造之,得一展閱為幸。”

書畫收藏與考鑒

文徵明可以說是收藏世家,早在父輩文林和文森的題識中,可知他們曾從龍游一不知名士紳手中購得一幀王獻之書法《地黃湯帖》,以及未知來處得到的趙孟頫《臨智永千字文》和趙雍《臨李公麟馬圖》等名跡。這些藏品深深地影響了幼時的文徵明,使他走上了真正有規(guī)模的收藏。

文徵明曾藏有王羲之《平安帖》、米芾《臨爭座位帖》、米芾臨《虞世南汝南公主墓志》石刻拓本《后歸都穆》、蘇軾《楚頌帖》石刻拓本、趙孟頫《臨王右軍服食帖》。

史載文徵明父子先后收藏的書畫作品,總數(shù)應在一百幅左右,至于過目并留下題識的作品則更是數(shù)目繁多,如唐晚期詩人林藻的行書《深慰帖》,原系北宋徽宗御府舊藏,《宣和書譜》卷十曾著錄如下:林藻,不知何許人也,傳記莫得而詳其行貫,作行書,其婉約豐妍處得智永筆法為多。有唐三百年書者特盛,雖至經(jīng)生輩其落筆一自可觀。蓋唐人書學自太宗建弘文館為教養(yǎng)之地,一時習尚為盛,至后之學者隨其所得而各有成就,如藻之于智永是也。初,永刻意學書于王羲之,頗得其妙,所乏者風神,議者謂其章草入妙,隸書入能,于是一字之出可直五萬,其為當時所慕如此。藻之步驟蓋出入智永之域者,惜乎不能究永之學,亦交一臂而失之也。今御府所藏行書一《深慰帖》。

林藻書法主宗智永和尚,屬于“二王”系統(tǒng),墨跡《深慰帖》早已佚,幸今有拓片存世,可觀其字體結構嚴謹,氣息婉約,章法舒緩,筆畫飽滿豐妍,確有“婉約豐妍”之氣。明嘉靖乙丑年(1565)五月,文徵明次子文嘉查閱嚴嵩(1480—1567)被抄私人藏品時,見到了這件墨跡,他在《鈐山堂書畫記》中寫到:“林藻《深慰帖》一,吳文定公家本,乃宣和內(nèi)府所藏。別本云匏庵先生家物,宋宣和御府錄藏,林公書僅此帖耳”。揣摩文嘉語氣,他認為該書帖不僅是真跡,而且認為它是林氏存世的一件孤本墨跡。

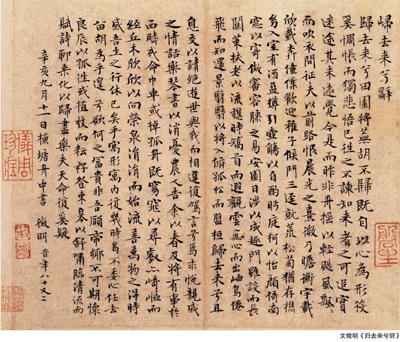

由于《深慰帖》在入藏嚴氏之前曾被文徵明的詩文老師吳寬所收藏,文徵明得以多次觀看該書帖,并對之進行了詳細考辨:右唐林藻深慰帖,元人跋者五。李倜士弘,河東人,官待讀學士,謚章肅。張仲壽希靜,本內(nèi)臣,帶學士承旨。邵亨貞復孺,陸人,寓華亭。袁華于英,昆山人,國初郡學訓導。張適子宜,長洲人,終宣課大使。按諸跋謂此帖即宣和書譜所載,今驗無祐陵印記,惟有紹興二小璽,似為思陵所藏。蓋南渡后,購收先朝書畫,民間藏者,或有內(nèi)府印記,即拆列以獻。又當時多屬曹勛、龍大淵審定,二人目力苦短,往往剪去前人題語。此帖或民間所獻,或經(jīng)曹、龍之手,皆未可知也。又有柯九思、陳彥廉名印,柯字敬仲,天臺人,官奎章鑒書博士。此帖印記特多,且有秘笈字,蓋其所藏也。而仲壽所題,亦云嘗藏之。彥廉名寶生,泉州富商,元末居太倉,家有春草堂,所蓄書畫極富,袁、張二人嘗主其家。此帖又為陳氏題者,則此帖經(jīng)三氏所藏無疑,后歸吳江史明古,而吾師匏庵得之,故某數(shù)獲觀焉。今疏本末如此,其詳則俟博雅君子。

文家收藏書畫,其目的是在于創(chuàng)作,與商人性質的藏家不盡相同,從相關文獻資料來看,其藏品多來自于他身邊師友,而文徵明和他的兒子們又有所不同,文徵明極少參與帶有功利性質的書畫買賣,文彭和文嘉則不然。項元汴家族和文家在藏品上來往最多,項家的許多藏品就直接來源于文家。惜文家未有收藏著錄存世,我們對其藏品具體情況也難了解清楚。謝巍認為文徵明的《莆田集》“所載其過目之古書畫名跡,已有百數(shù),若計成化、弘治、正德、嘉靖四朝諸名家書畫,當有數(shù)百。其于嘉靖二年至五年在翰林待詔任上,內(nèi)府所藏亦必有過目者,以及收藏家、好事者送請鑒賞亦不少。且其家于嘉靖年間搜求書畫不遺余力,所刻《停云館帖》已可見收藏法書之富”。

都穆曾藏有《黃庭不全本》墨拓,請時任慶云縣知縣的文森轉交文徵明代為考訂鑒別,文徵明詳加考證后并作長跋,認為此帖為宋本,雖不全卻也頗為難得:“宋諸賢論黃庭眾矣。然但辯其非換鵝物,卒未嘗定為何人書。雖米南宮,亦第云‘并無唐人氣格而已。至黃長睿秘書始以逸少卒于升平五年,后三年為寧興二年,黃庭始出,不應逸少先已書之。意宋、齊人書,然不可考矣。予按陶隱君與梁武啟已有等語。隱居去晉為近,當時已誤有此目,則書非逸少筆,其為晉、宋間名人書無疑。而趙魏公獨以為楊許舊跡,豈別有所見乎?”

唐石刻數(shù)種并佳,傳流近代,轉益失真,無足觀者。此本紙墨刻拓皆近古,中“玄”字并缺末筆,固是宋本。自“還坐陰陽門”下,皆無之,校他刻才得其半。字勢長而瘦勁,涪翁所謂徐浩摹本為是。都玄敬不知何緣得之,以遺從父慶云令,轉以付某。雖非完物,自可寶也。

以上就是1491年文徵明為都穆所藏《黃庭不全本》作的一段長跋,也是迄今為止所知文徵明最早的一段關于鑒藏的題跋,時文徵明二十二歲。說明已具備很高的鑒賞水平。

書畫的購買途徑

文徵明及其兩個兒子收藏書畫,其書畫藏品來源一部分自購于書畫市場,另外還有交換、家傳、饋贈等幾種獲得藏品的方式。

詹景鳳在《東圖玄覽》中有多處記載文徵明買賣書畫的記錄。此外,文家藏品亦有部分來自文徵明的老師沈周。《東圖玄覽》載:文休承家藏梅花道人古松,根盤絕壁,詰曲輪囷,下架石峰,而枝復上青天,其勢如龍。筆法古勁,下有數(shù)石峰,峰下作大棘刺亂葉,墨汁淋漓,原沈石田家物。

承示三畫并佳,而雪雁尤妙,仲穆教子圖亦可觀,當以善價購之。昨示馬文璧云山,價可一兩之上,二兩之間,過此不必收也。草草奉覆世村鄉(xiāng)兄。十月晦。

在另一則書畫題跋中,文徵明還曾透露過老師李應禎獲取蘇東坡真跡《楚頌帖》的購買價錢: ……予往時嘗蓄石本。比在滁,始得觀于太仆少卿李公所。其先藏金陵張氏,李以十四千得之。嘗欲歸閣老宜興公,未果而卒。卒后,宜興吒家君寺丞致之,凡留予家半歲。…… 這里,文徵明明確寫到李應禎從金陵張氏家中獲得《楚頌帖》這件藏品,花費了十四千的價錢。

此外,文徵明在得觀張僧繇《霜林云岫圖》時,在跋文中提起王鏊生前屢求不得,但藏家去世后,其子卻持畫來吳中求售的事情: ……此卷向藏于古中靜處,王文恪公屢遣人物色之,竟不可得。今中靜已矣,而其子持至吳中求售,默庵不惜三百金購之。……

為了對明代中期蘇州地區(qū)古代書畫的價格有更為全面的了解,我們再來看看同時期其他鑒藏家在其文集中所涉及的部分內(nèi)容。文徵明的好友都穆曾獲觀一件趙孟頫的作品,并記于《寓意編》:趙子昂《秋江待渡圖》,旁細書官銜,云為叔固公摹。上有張?zhí)煊暝姡J礻愒a家物,后丹客得之,以售郡人沙生,二十五千歸洞庭人家。

由此可見,趙孟頫的一件作品在當時需要花費二十五千。中國古代的收藏家中,項元汴的收藏富甲一方,聲名遠播,但卻也因為與生俱來的商人秉性而受到文人收藏家們的詬病。

當然,除了直接購買,鑒藏家們之間也時常互換藏品,遇到朋友特別喜歡的藏品,也有慷慨相贈的情況。文徵明就曾記有他以自藏《孔子廟碑》與朱存理互換《汝南帖》,并考訂為米芾手臨,后都穆見后稱愛,又題而歸之的美事。

收藏家之間的交往

收藏自然提高了其個人的鑒賞水平。同時當時吳地的許多書畫家、收藏家以及文人士大夫等都曾聘請他鑒定家藏書畫,諸如沈周、唐寅、項元汴、華夏、陸宗瀛、聶雙江、沈潤卿、史明古、鄒光懋、黃應龍、張鰲山、張秉道、王直夫等。這些文人士大夫,或在朝為官,或耽于書畫,他們大多不是專門的私人藏家,文徵明和他們相互酬唱交游,并將部分寓目過的書畫藏品記錄下來,留下了自己的鑒考意見,主要集中在文氏書畫著作和大量古書畫作品的題識文字之中,構成了后世學人研究文氏鑒考古書畫的重要文獻。

何良俊在其著作里曾記載:衡山最喜評校書畫。余每見,必挾所藏以往,先生披覽盡日。先生亦盡出所蓄。常自入書房中,捧四卷而出。展過,復捧而入,更換四卷。雖數(shù)返不倦。

對于古代書畫的鑒藏,文徵明自青年始,自始至終保持著發(fā)自內(nèi)心的熱愛,而明代中期的蘇州地區(qū),為他的這種熱愛提供了自由發(fā)展的廣闊天地。無論吳寬、李應禎、沈周,教授給文徵明的不僅包括詩文、書法、繪畫方面的修為,也為他提供了鑒藏的豐富閱歷和寶貴經(jīng)驗。及至晚年,文徵明已在鑒藏方面超過了他的老師們,成為江南地區(qū)鑒藏活動的核心人物。他也和老師沈周一樣,通過書畫鑒藏活動,得以師法古人,并將之運用于書畫創(chuàng)作之中。

文徵明與華夏交情頗深,華夏曾收到《淳化閣帖》,文徵明為之作長跋:余生六十年,閱《淳化閣帖》不知其幾,然莫有過華君中甫所藏六卷者。嘗為考訂,定為古本無疑。而中甫顧以不全為恨。余謂淳化抵今五百余年,履更兵燹,一行數(shù)字,皆足藏玩,況六卷乎?嘉靖庚寅,兒子嘉偶于鬻書人處獲見三卷,亟報中甫以厚值購得。非獨卷數(shù)適合,而紙墨刻拓,與行間朱書辯證,亦無不同。蓋原是一帖,不知何緣分拆。相去幾時,卒復合而為一,豈有神物周旋于其間哉!

從文徵明題跋中不難看出,他不僅充當著華夏鑒藏事務的把關人,為他的藏品把握次第、考訂鑒別,同時也主動為華夏搜羅尋找心怡的藏品,起到了類似收藏中間人的角色。

他與其他文人也保持著密切來往。嘉靖三十五年丙辰(1556),何良俊辭官南歸,還曾兩度造訪文宅,求觀書畫。他在其《書畫銘心錄》中記述了這次經(jīng)歷:余歸時往見衡山,因故鄉(xiāng)遭變慘酷,急欲省視,即辭去。抵家凡四十日,還京次吳門,復造衡山,款坐,設飯。久之,良俊請曰:“武庫所藏皆是精品,然良俊記憶不忘者,獨蘇長公《嵩陽帖》及趙文敏與中峰手簡二卷耳。請再觀之。”因出示,回環(huán)展玩,神思飛越,真宇內(nèi)奇寶也。

看來何良俊對保存于文徵明家的許多書畫藏品都十分熟悉,他所心怡的蘇東坡和趙孟頫作品,也應不是第一次在徵明處看到了。文、何二人在書畫鑒藏交流方面,也十分頻繁。

最為令人關注的是,文徵明與大收藏家項元汴之間的交游。項元汴曾藏有《沈周畫韓愈畫記圖》,其中有項元汴自跋:“沈石田畫韓文公畫記圖,文衡山書,墨林項元汴真賞,明嘉靖三十一年(1552)春三月上已裝池。”項元汴的跋是在1552年,從他的跋語中原本會以為此件作品為沈周文徵明合璧的書畫作品,其實文徵明的書跋中寫道:“嘉靖戊午(1558)八月廿又四日,為項君子京書。”

我們從其他資料中,還可看到更多關于項元汴與文徵明交往的事例:嘉靖三十六年三月二十四日,文徵明為項元汴書《北山移文》;六月,項元汴過停云館,以潤筆四金向文徵明索書,文氏作小楷《古詩十九首》及陶淵明《田園詩》;嘉靖三十七年閏七月十三日,文徵明為項元汴書《獨樂園記》;項元汴本人收藏的文徵明書畫作品,現(xiàn)在仍存世的也有不少。例如現(xiàn)存臺北故宮博物院的文徵明《自書詩帖卷》《關山積雪圖卷》《畫蘭竹》《古樹茅堂冊》等。

書畫的鑒賞方式

文徵明在書畫創(chuàng)作的過程中,十分注重向古人學習,收藏自己喜歡的古代書畫、碑帖、古籍,仔細揣摩學習,對字畫更多加以臨仿,是一種通過收藏提高藝術創(chuàng)作水平的有效手段。但個人收藏數(shù)量有限,如果遇到自己喜歡的書畫作品或者古代碑刻,文徵明會采用“借觀”的方式,這種情況在當時并不少見,蘇州地方的收藏家和書畫家互相之間,都十分認可這樣的鑒藏交流方式,這無疑大大彌補了個人收藏能力的不足,擴大了收藏的文化影響力。

唐寅藏有一件《宋高宗石經(jīng)殘本》,文徵明就曾“借觀”數(shù)月,并詳細考訂此拓本作者及版本年代:右小字石經(jīng)殘本百葉,約萬有五千言。前后斷缺,無書人名氏。余考之,蓋宋思陵書也。……唐君伯虎寶藏此帖,余借留齋中累月,因疏其本末,定為思陵書無疑。正德十二年歲在丁丑夏端陽日跋。

“余借留齋中累月”,想必是因為此石經(jīng)殘本內(nèi)容含量極大,須花費不少功夫,但文徵明對于碑帖的研究確實過人。通過這樣的“借觀”,不僅文徵明的鑒藏知識得到檢驗和豐富,又經(jīng)過他的研究,促進了唐寅的鑒藏知識,可謂一舉多得。

在向老師李應禎學習時,他就已經(jīng)獲得許多觀摹古代書法原作的機會,其后他個人也十分注重對于古代書法作品和石刻的收藏,至于他在收藏家朋友處所看到的珍貴收藏,他也都會提出“借觀”的要求。

《顏魯公劉中使帖》是華夏家的藏品,原為史鑒所藏,文徵明年輕時曾和老師李應禎在史鑒家獲觀,對此作品他十分喜歡,念念不忘,因與華夏交好,因而得以時常“借觀”:右顏魯公《劉中使帖》,徵明少時,嘗從太仆李公應禎觀于吳江史氏。李公謂:“魯公真跡存世者,此帖為最。”徵明時未有識,不知其言為的。及今四十年,年逾六十,所閱顏書屢矣,卒莫有勝之者。因華君中甫持以相示,展閱數(shù)四,神氣爽然。嘉靖十年歲在辛卯八月朔,長洲文徵明題。早來左顧,匆匆不獲款曲,甚愧。承借留顏帖,適歸,仆馬遑遽,不及詳閱,故隨使馳納。他日入城,更望帶至一觀,千萬千萬。簽題亦俟后便,不悉。徵明頓首,中甫尊兄。

除了從收藏家處“借觀”,在獲知藏家訊息或者為心儀已久的某件作品,還可以前往藏家家中,正所謂“往觀”。弘治十三年(1500),文徵明與徐禎卿前往沈律家,共同觀賞了沈君家藏的《宋徽宗畫王濟觀馬圖》及鄭思肖《畫蘭》,兩人還各賦詩題于鄭思肖卷上。

對于熱愛書畫藝術的鑒賞家而言,“往觀”不僅不辛勞,反而是藏家相互交流和切磋的寶貴機會,他們樂此不疲。文徵明曾言:“余有生嗜古人書畫,嘗忘寢食。每聞一名繪,即不遠幾百里,扁舟造之,得一展閱為幸。”

只要能觀得名繪,即使幾百里也可以扁舟造訪,文徵明之于書畫鑒藏精神可嘉。

除了借觀,同觀和雅集也是文徵明鑒賞的方式之一。徵明之所以在很年輕時就具備高超的鑒賞力,其中一個重要的原因就是時常能與沈周、李應禎“同觀”某件藏品,并在這個過程中接受他們的指導。除了師生同觀,更多的情況是眾多友人一起觀賞。文徵明晚年的一段跋,既是對朋友友情的追憶,也是大家共同鑒賞書畫的印證:徵明往與徐迪功昌國閱此卷于沈君潤卿家,是歲為弘治十三年庚申也。及今嘉靖己丑,恰三十年矣。追憶卷中諸君,若都太仆玄敬,祝京兆希哲,黃郡博應龍,朱處士堯民,張文學夢晉,蔡太學九逵及昌國,時皆布衣,皆喜鑒別法書名畫。每有所得,必互相品評以為樂。及是諸君皆已仙去,惟余與九逵僅存,亦頹老翁,無復當時討論之興矣。潤卿去仕中州,將攜此卷以往。拭幾重閱一過,不能不為之慨然也。是歲仲夏五月既望。

三十年前文徵明與徐禎卿同在沈津家觀賞此卷,同觀的還有都穆、祝允明、黃應龍、朱堯民、張夢晉、蔡九逵,三十年之后文徵明再觀時,除文徵明和蔡九逵之外,其余人均已作古,文徵明不勝感慨。

展現(xiàn)“同觀”這種鑒賞方式的最佳時機,恰恰是當時的文人雅集。文人雅集,古已有之,歷史上最為有名的雅集,無外蘭亭雅集。元末昆山的顧阿瑛,廣結天下名士,雅集開吳中風氣。直到明代中期蘇州地區(qū),雅集依然是文人一種重要生活方式。徵明的老師沈周的有竹居、王鏊的真適園、吳寬的東莊,當時都是文人雅集的重要場所,文徵明也有記錄朱存理、錢同愛、陳淳等人雅集停云館的畫跋。

鑒定方法和鑒藏觀念

相比其他書畫鑒藏家,徵明有其特有鑒定方法和理念。他更重視法書和法帖鑒藏,在他所題跋的諸多古代書畫作品中,法書和法帖的數(shù)量要明顯多于繪畫,而在書畫鑒藏過程中,他也比較留意自己喜愛的法書作品,特別是年代久遠又在書法史上占有重要地位的書家的作品,他格外珍視。

這樣的鑒藏習慣,為他晚年刊刻《停云館帖》積累了寶貴的資源,部分他早年所寓目并鑒定的法書作品就成為了刻帖時的選本對象:右楊少師神仙起居法八行,南宮書史、東觀余論、宣和書譜皆不載。余驗有“紹興”小璽及“內(nèi)殿秘書”諸印,蓋思陵故物。后有米友仁審定跋尾及譯文四行。按紹興內(nèi)府書畫,并令曹勛、龍大淵等鑒定。其上等真跡,降付米友仁跋。而曹、龍諸人,目力苦短,往往剪去前人題識。此帖縫印十余皆不全,是曾經(jīng)剪拆者;其源委受授,莫可得其考也。

凝式史稱楊少師,徵明首先考查此作品流傳。雖米芾《書史》、黃伯思《東觀余論》、《宣和書譜》都未著錄此作,文徵明依然通過鑒藏印和跋文厘清了此作流傳的來龍去脈。此作為宋高宗時內(nèi)府舊藏,書作上有米友仁跋文及釋文,米友仁同時也是宋高宗時的書畫鑒藏大家,因而他的跋文自然也是文徵明采信的重要依據(jù)。

同時,“避諱字”其實也是判斷書畫真?zhèn)魏湍甏闹匾罁?jù)。在文徵明的鑒定方法中,對此也有過十分明確的運用:西臺書,世不多見。此卷千文,結體遒媚,行筆醇古,存風骨于肥厚之內(nèi)。按黃文節(jié)公庭堅評西臺書“肥不剩肉,如美女豐肌,而神氣清秀”。又謂“其字中有筆,如禪家句中律”。今觀此書,信不誣也。惟是題名為隱語,或以為疑。然宋、元題識數(shù)人,皆極稱賞。而所謂“柱史裔孫”者,因寓李姓其間也。此其事雖不可考,要之為西臺書無疑。其中“殷”“敬”“匡”“恒”字,皆有闕筆,蓋翼、宣、藝、真四朝諱也。建中真宗時人,故所諱止此。

徵明也從不曾掩飾,在他諸多書畫題跋中,涉及到蘇東坡作品的有好幾件,其中一件為張秉道藏《東坡墨跡》題跋中,可看出他對蘇東坡的研究之深:右蘇文忠公與鄉(xiāng)僧治平二大士帖,趙文敏以為早年真跡。 按公嘉祐元年舉進士,六年辛丑中舉制科,遂為鳳翔僉判。越四年治平辛巳,如判登聞鼓院,尋丁憂還蜀。至熙寧二年己酉始還朝,監(jiān)官誥院。四年辛亥出判杭州。此書八月十六日發(fā),中有“非久請郡”之語,當是熙寧中居京師時作。蓋公治平中雖嘗居京,然乙巳冬還朝。而老泉以明年丙午四月下世,中間即無八月。又其時資淺,不應為郡,故定為熙寧時書,于時公年三十有四矣。公書少學徐季海,資媚可喜。晚歲出入顏平原、李北海,故特健勁渾融,與此如出二人矣。

帖故有二紙,元季為吳僧聲九皋所藏。九皋嘗住石湖治平寺。以此帖亦有“治平”字,遂留寺中,且刻石以傳,而實非吳中治平也。九皋既沒,此帖轉徙他所,而失其一。吾友張秉道,世家石湖之上。謂是山中故實,以厚直購而藏之,畀余疏其大略如此。

徵明在對蘇東坡的學習過程中,也注意吸收了他對于畫史和風格的觀點,同時在書畫鑒定中有所運用。例如文徵明為陸宗瀛所藏柯九思《墨竹》的題跋中所言:文湖州畫竹,以濃墨為面,淡墨為背。東坡謂此法始于湖州。柯奎章此幅頗奇,人多不知其本,蓋全法湖州也。虞文靖云:“丹丘雖師湖州,而坡石過之。”但時世所傳湖州竹絕少,余兩見又皆小幅,無坡石可驗;用書伯生之論,以答宗瀛,聊當評語。敬仲名九思,號丹丘生,天臺人。仕元,文宗時為奎章閣鑒書博士,頗見寵禮。畫有“訓忠之家”印,蓋文宗題其父墓有“訓忠之碑”,故云。可見文徵明很注重畫史和著錄在鑒定中的運用。