“鳳凰回巢” 萬戶歡

文 何家票

在靖市會澤縣總會的幫助下,一大批農民成為了產業人,一部分產業人返鄉后成為致富帶頭人。

目前,會澤縣返鄉農民創業的實體經濟有22個,涵蓋了種植、養殖、農產加、旅游服務等產業,不僅帶來產業項,還帶動萬人在家門就業。

外打時是小鳥,返鄉來時已是“鳳凰”。

在這些“鳳凰”的羽翼,承載著村民脫貧致富的夢想。

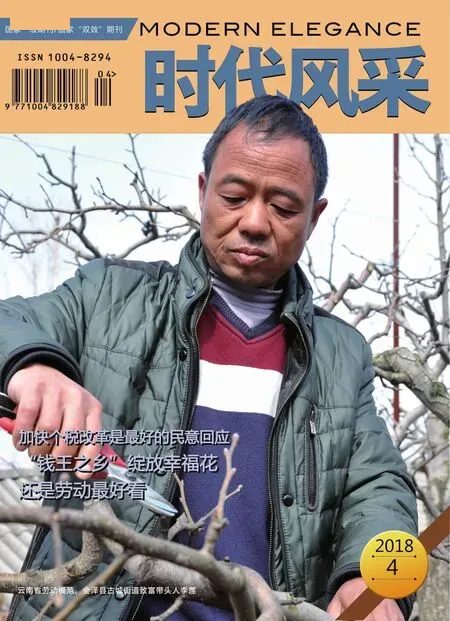

呂小奎(左)向邵曉林介紹基地建設情況。

“鳳凰回巢”

年輕人回來了,鄉村也就有了生氣。

在會澤縣萬戶歡農業發展公司的種植基地里,胡國林正在給雪梨松土、施肥,和他一起干同樣活計的還有數十位村民,這樣熱火朝天的畫面喚醒了鄉村的勃勃生機。

“我家有4畝土地,平均每畝的租金為400元,一年就有1600元的租金收入,現在基地打工,每年也有2萬元的務工收入。”提到現在的生活現狀,胡國林樂呵呵地算了一筆賬。

胡國林3年前還在昆明打工,扣除房租、生活費等支出外,一年能有1萬多元的收入。

現在回到家里,不用交房租,也沒有其他額外費用,他在基地里打工,一年就有2萬多元的務工收入,不但存下來的錢比打工時候掙的多,而且還能照顧到一家老小。

現在基地里平均每天有60至70人村民在基地打工,最多時高達160余人,僅2016年基地支付村民的務工費就達360萬元。

通過土地租金、務工收入、投資分紅等收入,333戶建檔立卡貧困戶戶均年收入1.8萬余元,人均增收4500元。

會澤縣人大常委會副主任、工會主席肖良開說:“會澤縣有30萬務工大軍,只有把農民工培養成產業工人,把產業工人培養成創業帶頭人,才能實現脫貧攻堅的目標。

2014年以來,會澤縣各級工會共投入各類培訓資金105萬元,組織開展農民工職業技能培訓13000余人次。通過技能培訓,有計劃輸出農民工到昆明、重慶、廣州、東莞、江蘇等地務工,幫助實現就業9100余人,就業率達到70%。

會澤縣總工會在積極爭取上級工會支持的同時,從本級工會經費中擠出一部分資金,對農民工返鄉創業提供扶持,每年扶持農民工創業就達到50戶。

正是在會澤縣總工會的幫助下,一大批農民工成為了產業工人,一些產業工人返鄉后成為創業帶頭人。

會澤縣總工會常務副主席邵曉林說:“目前,會澤返鄉農民工創業的實體經濟有22個,涵蓋了種植、養殖、農產品加工、旅游服務等產業,不僅帶來產業項目,還帶動上萬人在家門口就業。”

外出打工時是小鳥,返鄉回來時已是“鳳凰”。

在這些“鳳凰”的羽翼上,承載著村民脫貧致富的夢想。

富了不忘鄉親

會澤縣萬戶歡農業發展公司董事長呂小奎就是其中一只“鳳凰”。

呂小奎14歲外出打工,在20余年的打工生涯中,他富裕了,但他的家鄉古城街道青云村貧窮落后的局面仍沒有改變。

村里還是喝不上水,吃水要到幾公里外的地方去背。

沒水、沒電、沒通路,成了青云村脫貧路上的“攔路虎”,也正是因為貧困,這個村的男性大齡青年很難找到對象。

看到家鄉的貧困面貌,呂小奎想要為家鄉脫貧致富出一份力。

就在這時候,他了解到一個好消息,會澤縣總工會正在大力扶持返鄉農民工創業。

知道這個好消息后,他仿佛吃下了一顆“定心丸”,返鄉創業的勁頭更足了。

返鄉之后,呂小奎就四處考察項目,尋找合適的土地。

他流轉土地的這個地方,之前有幾個老板也來考察過,但看到水、電、路不通之后,這幾個老板退縮了,畢竟基礎設施投入太大。

呂小奎選擇這片土地時,很多人都勸他,這片土地需要的投入太大,短期內難以收回成本。

“沒有產業做支撐,村民是難以真正脫貧的,我回來就想為村民帶來致富的產業。”呂小奎說。

2015年5月,呂小奎投資3000萬元注冊了會澤萬戶歡農業發展有限公司,公司流轉土地4286畝,山林1080畝,涉及農戶1020戶3624人,其中,建檔立卡貧困戶333戶897人。

土地流轉過來之后,他連片種植4200畝優質純種雪桃、臺灣雪山梨、智利車厘子等,并組建了兩個專業合作社。

為了助力貧困戶脫貧,會澤縣每年為貧困戶提供5萬元的產業扶貧貸款,呂小奎動員困難戶將這筆錢投入到公司進行經營,困難戶每年可以得到3880元的分紅。

公司與貧困戶簽訂了《扶貧投資協議》,引導貧困戶以土地入股、產業信貸投資、就地打工等方式,參與合作經營、投資分紅、滾動發展。

目前,已有105戶建檔立卡貧困戶產業信貸入股525萬元。

除此之外,公司還優先聘用貧困人口作為公司的產業工人,人均務工月收入近1800元。

在呂小奎的帶領下,這里的貧困人口走上了一條產業脫貧之路。

村民變“股民”

在2015年之前,呂小奎的基地還是光禿禿的山頭,如今變成了村民眼里的金山銀山。

把荒山變成金山銀山需要大量的資金,水電路等基礎設施需要大量的投入,而且見效慢。

呂小奎在創業中也面臨這樣的情況。

為了引入更多的資金,會澤縣人大常委會副主任、工會主席肖良開前后6次前往上海。

在會澤縣縣委、縣政府及工會的努力下,最終,1000萬元的滬滇援建項目在呂小奎的基地里順利落戶。

為了讓村民受益,呂小奎將這1000萬資金變股金,讓貧困戶每年享受紅利120萬元,帶動貧困人口人均增收1990元,村集體經濟年增收7萬元。

在他面臨資金困難的時候,工會為他送去了20萬元的創業幫扶金。

拿到工會20萬元的創業幫扶金后,呂小奎用這筆資金建立一個大水池,頗有點吃水不忘挖井人的味道。

正因為這樣,呂小奎對工會充滿了感激之情。

盡管公司的辦公區仍在裝修中,但公司工會組織已經組建完成,并且工會的牌子做好,辦公室裝修完成后就可以掛上工會的牌子。

“公司計劃用5年左右時間,實現種植業年純收入1000萬元、養殖業年純收入300萬元、特色鄉村旅游年純收入900萬元,輻射帶動青云、水城、邊河3個村(社區)3998戶,實現1.2萬村民共同致富的目標。”呂小奎說。

為確保這一目標如期實現,公司通過“公司+合作社+基地+貧困戶+特色鄉村生態旅游”的模式,對合作社社員進行示范引導,為合作社成員及貧困戶提供技術培訓、技術交流和咨詢服務,目前已帶動周邊貧困家庭種植果樹12000畝。

對于合作社貧困戶分散種植、養殖的產品,由對口合作社統一收購并銷售,社員根本不用考慮銷售問題。

在村后的山頭上,雪桃基地、臺灣雪山梨基地、智利車厘子基地的果樹長勢正旺;賽鴿基地、年出欄1000頭優質肉牛和8000頭生豬的原生態養殖場建設已經完工。

在基地里,記者見到一條條新鋪的道路貫穿了桃園、梨園,春天的時候,這里就會成為花的海洋。

在呂小奎的規劃里,他要把基地打造為一個集休閑觀光、采摘、攝影、戶外運動、野外拓展訓練的景區,讓基地成為縣城市民周末休閑、觀光、度假、攝影、運動、采摘的圣地。

“等產業全部推開之后,公司將輻射帶動周邊3998戶12373人、356戶建檔立卡貧困戶發展種養業,實現家家有產業、戶戶能致富的目標。”站在基地里,呂小奎對未來的發展充滿信心。

一枝獨放不是春,共同富裕才算富。

從身無分文的打工仔到返鄉創業的帶頭人,呂小奎正用自己的行動帶領父老鄉親走上一條致富路。