基于物聯網的云智慧辦公綜合管理系統解決方案研究

陳洪雁 萬俊偉 齊宏為

摘 ?要: 針對目前企業“以項目”為單位的建設模式造成的各自分散業務系統所形成的信息孤島情況, 研究提出基于物聯網的云智慧辦公室綜合信息管理系統。該系統通過國產自主可控的架構,構建私有云平臺整合所有服務器、存儲以及網絡資源;運用云計算技術、大數據存儲技術、網絡連接技術、數據庫技術,以及包括傳感技術、RFID技術、ZigBee技術、監控技術、通信技術、全球定位技術等在內的物聯網技術,實現辦公室綜合信息管理的動態化、業務流程的網絡化、物理環境與安全保障的自動化以及物資管理維護的智能化。實驗表明系統能夠提升管理效率和辦公質量,改善辦公條件,優化業務流程,降低運營成本,提高工作效率。

關鍵詞: 物聯網; 云計算; 辦公系統; 自主可控架構; 信息孤島; RFID

中圖分類號: TN911?34; TP393.4; TP317 ? ? ? ? ? ?文獻標識碼: A ? ? ? ? ? ? 文章編號: 1004?373X(2018)10?0085?05

Abstract: In allusion to the information island condition formed by each dispersed service system in the current enterprises which take the project as the construction mode unit, a cloud intelligence office integrated information management system based on Internet of Things (IoT) is studied and proposed. The private cloud platform is constructed by using the domestic independent and controllable architecture to integrate all servers, memories, and network resources. The dynamic management of office integrated information, the networking of service process, the automation of physical environment and security assurance, and the intelligence of goods management and maintenance are realized by adopting the cloud computing technology, big data storage technology, network connection technology, database technology, and IoT technologies which consist of sensing technology, RFID technology, ZigBee technology, monitoring technology, telecommunication technology, and global positioning technology. The experimental results show that the system can enhance management efficiency, work quality and working conditions, optimize service process, reduce operating cost, and improve work efficiency.

Keywords: IoT; cloud computing; office system; independent controllable architecture; information island; RFID

近年來,物聯網、大數據以及人工智能的廣泛應用,給人類的信息產業發展帶來了重大而深遠的影響,基礎架構方面推陳出新,云計算也發展到了新的階段。伴隨智能樓宇、智能家居成為行業熱議的話題,一個依托物聯網、云計算、大數據等信息化技術的,融合了信息采集、信息維護、業務流程、物資管理、安全保障以及門戶等精髓的智慧辦公系統正悄然走進人們的視線。

本文研究提出了基于物聯網的云智慧辦公室綜合信息管理系統。智慧辦公系統以云計算平臺數據中心和物聯網技術為核心,將各項業務系統和基礎設施連接成一個有機的整體。通過同一平臺操縱各種數據實現統一管理,增強辦公系統的安全性、易用性和可擴展性,提高資源的協作和共享,實現智能化辦公,創造更加科學化的環境和人性化的條件,從而提高管理效率和提升辦公質量,降低運營成本,縮短工作時間,提高工作效率。

1 ?現狀分析

辦公綜合管理系統是一個科研院、高校研究所等信息綜合管理的核心部分。隨著信息技術的逐步發展,如裝備管理、資產管理、門禁考勤、視頻監控、環境監測等各個業務分系統的先后獨立建設和堆積,各應用系統與各自的服務器和存儲設備自成一體,服務器散亂以及應用程序“煙囪林立”而產生數據信息孤島[1]。煙囪式應用系統其不足體現在如下一些方面:

1) 業務系統多點登錄,效率低下。

2) 數據信息不能共享。系統數據信息孤島無法共享信息,造成數據冗余、不一致[2?3]。

3) 業務響應慢。擴展性較低,新應用部署周期長,無法快速、靈活的提供服務。

4) 設備利用率低。硬件規模大,建設成本高,資源利用率低下。

5) 可用性有待提高。系統無冗余備份,業務連續性無法保證。

6) 管理維護復雜。系統應用種類多,數量多,布局分散,管理維護復雜度高[4]。

隨著時間的推移,業務需求的不斷變化、業務規模的不斷增加以及業務連續性要求的提升,辦公系統的各類信息資源呈爆炸性增長,包括硬件設備、軟件和數據,維護成本和管理復雜性直線上升[5]。像這類高度定制設備結構是很難與新應用相結合的,因此也限制了企業為適應業務需求發展而必需的靈活調整能力,以及快速應對新興市場而提供服務的能力。應用系統“煙囪”架構和數據孤立給企業的發展套上了緊箍咒,成為了企業要發展必須亟待解決的問題[6]。

2 ?系統架構設計

針對當前數據中心各自分散業務系統所形成的信息孤島情況,物聯網可以有效解決各應用系統之間資源不能共享,數據不能交互等問題。并且更為重要的是通過物聯網建設,能夠做到單一應用入口,提升資源利用率,靈活的資源調度,按需分配,快速部署等。

2.1 ?云平臺架構設計

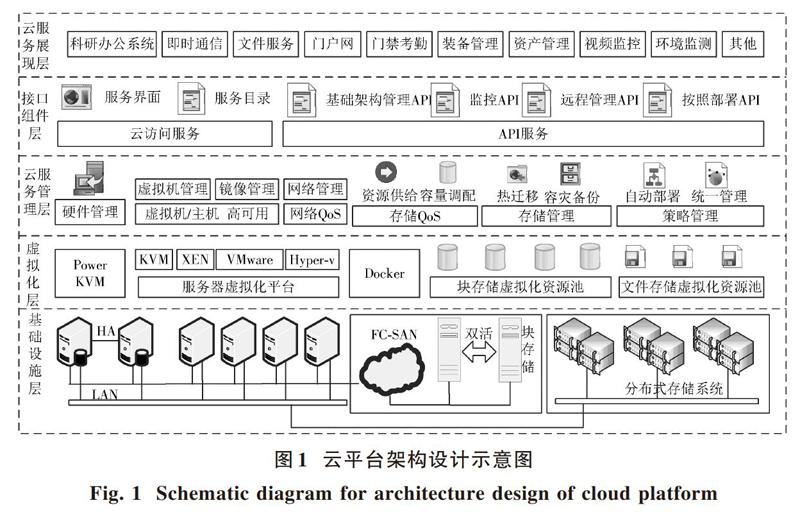

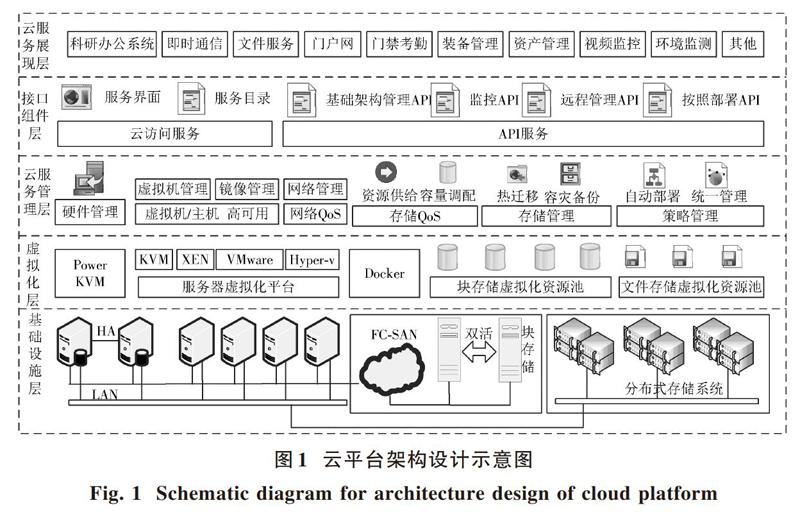

對于數據中心服務器存儲統一管理,利用基礎架構云按照圖1的方式進行設計。整個云平臺包含基礎設施層、虛擬化層、云服務管理層、接口組件層和云服務展現層。

由于數據中心云化是物聯網的基礎,因此對現有各業務系統云化操作是必不可少的步驟。當前很多的云化數據中心都是基于OpenStack(開源的云計算平臺)[7],但本文設計的云操作系統不是簡單粗暴的直接源用OpenStack,而是在OpenStack基礎之上進行二次開發,并增加了很多獨特的特征。

2.1.1 ?基礎設施層

1) 同OpenStack集成。采用多控制器虛擬化磁盤陣列存儲通過OpenStack Cinder接口同OpenStack集成,實現諸如對卷的管理,允許對卷的備份、卷的快照和轉移交換卷進行處理[8?9]。在 Cinder(塊存儲) 中提供了統一的接口為后端不同的存儲結構,不同的塊設備服務廠商實現驅動支持與OpenStack進行整合。

2) 存儲雙活機制。對于存儲雙活而言,將多控制器虛擬化磁盤陣列以背靠背方式部署,實現所有業務系統數據的整合,并在上面部署相應的應用。利用多控制器虛擬化磁盤陣列的Hyperswap功能及卷鏡像功能將數據進行實時的鏡像復制,從而達到“雙活,零切換”的目的。這樣從整個系統架構層面來看,從前端不同的服務器集群、存儲域網絡(Storage Area Network,SAN)、存儲設備、都是冗余的,更為重要的是數據實時鏡像冗余。與此同時,可以同上層的虛擬機遷移等技術特征進行配合實現整個系統乃至應用的雙活。

3) 數據保護。盡管已經建議了雙活存儲,但是其仍然不能避免人為錯誤,邏輯故障等,因此采用NetStor Backup備份軟件結合虛擬磁帶庫的方式進行備份是很有必要的。在一臺虛擬機上面安裝NetStor Backup備份服務器軟件,在需要備份的虛擬服務器上面安裝NetStor Backup 客戶端軟件和相應的數據庫代理軟件進行備份,將數據備份到虛擬磁帶庫中。同時在所有需要備份的客戶端上安裝SAN代理,實現LAN?Free的備份,從而消除備份過程中備份數據對于前端網絡的大量占用。

2.1.2 ?虛擬化層

能否實現云化,虛擬化是基礎。虛擬化層實際上也就是資源池的建設,利用服務器虛擬化技術將基礎設施層的服務器資源整合起來。

1) 服務器虛擬化。如圖2所示,通過裸機開源虛擬化技術(Kernel Virtual Machine,KVM)實現服務器虛擬化,在服務器資源池中,利用虛擬化技術將一臺物理服務器劃分成多臺虛擬化服務器,按照各個業務系統的實際需要進行靈活的資源分配,可以有效提高整體的資源利用率[11]。當業務系統到期后,可以對所有的虛擬機進行回收,避免了資源的截留和綁定。

2) 存儲虛擬化。利用多控制器虛擬化磁盤陣列的大容量緩存和先進的緩存算法,整合不同廠商的異構存儲設備,屏蔽各種所支持的存儲子系統的差別,在不破壞現有磁盤陣列基礎之上實現SAN存儲資源池的建設,并在存儲資源池基礎之上進行虛擬盤的創建及存儲資源的供給,消除物理存儲設備架構的局限性和限制。利用所有數據服務的高級功能,如瘦供給、動態分層、快照、容災及雙活等特性,實現整個數據中心存儲系統集中管理和統一資源調度。

后續有共享文件以及大數據分析等文件類型的應用時,可以在后續增加文件存儲虛擬化資源池。

2.1.3 ?云服務管理層

云服務管理層和虛擬化層是基礎架構云(Infrastructure as a Service,IaaS)的核心,也就是能夠提供服務器存儲資源給相應的業務系統使用。在云服務管理層中主要分為三部分:虛擬機服務管理類、網絡管理類及存儲服務管理類。其提供所有虛擬機或服務器相關的服務,如統一入口、統一管理、映像管理、高可用及容災、資源供給、容量調配、熱遷移、備份、自動部署等。

2.1.4 ?接口組件層

接口層是云數據中心對外的接口,起著承上啟下的作用。“承上”意味著將相應的業務系統部署或遷移到虛擬化的環境中,從而實現服務器和存儲的整合,提升架構的靈活性、彈性以及加速業務的部署。“啟下”實際上就是通過各種接口實現各種資源,如計算資源、存儲資源,以及網絡資源的配置、使用和調配等各種高級服務的實現[12]。

接口層重要環節在于云數據中心的監控,如對物理機性能監控,虛擬機性能監控。同時接口組件層還提供應用程序編程接口(Application Programming Interface,API)用于第三方監控管理廠商進行定制開發實現集中化的監控管理。

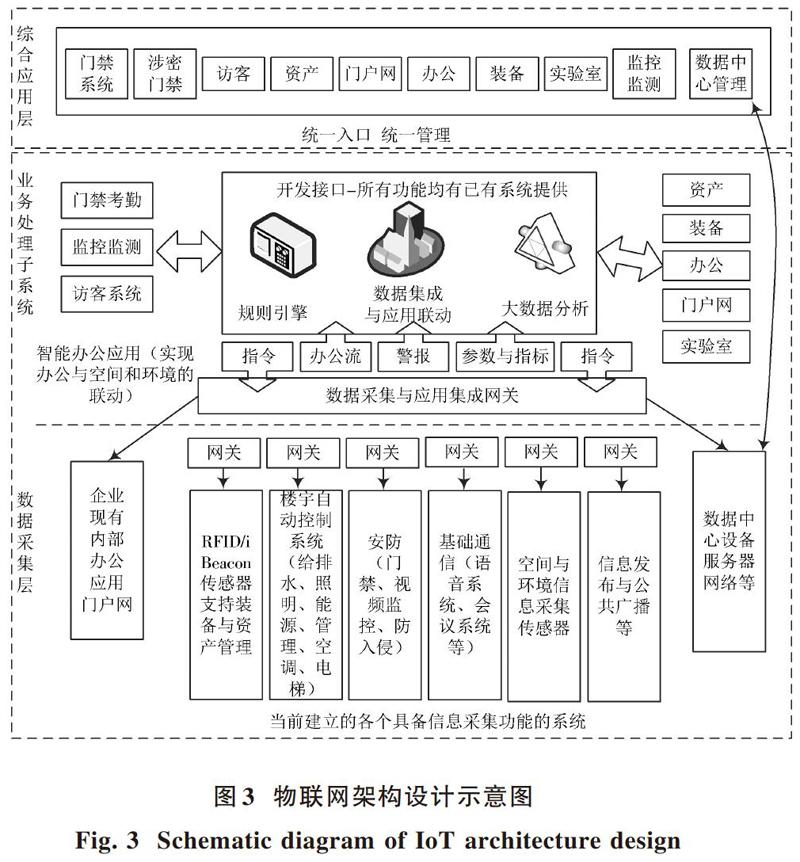

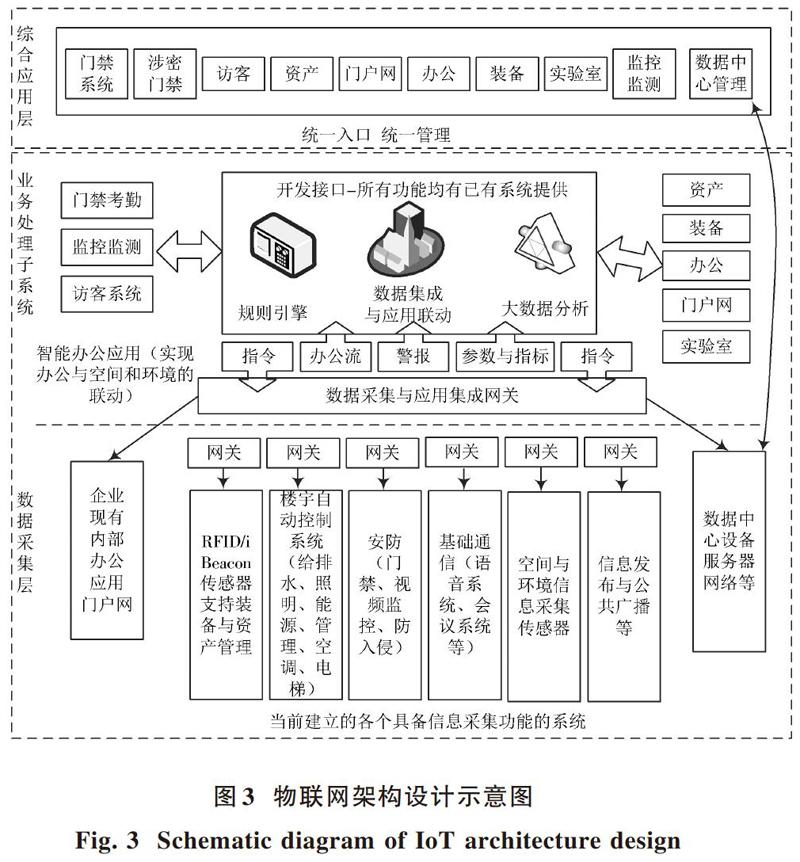

2.2 ?物聯網架構設計

對于物聯網的架構設計,考慮是在對已有煙囪式業務系統數據中心進行整合云化的基礎上。因此要求對各業務系統要有統一入口統一管理,采用數據采集層、數據處理層、綜合應用層的層次化方式進行設計。架構示意圖如圖3所示。

1) 數據采集層,利用現有系統的數據采集。通過各種數據采集設備,利用自動識別技術(條碼識別技術、射頻識別技術、圖像識別技術和光學符識別技術等)、無線傳輸技術無線局域網絡(Wireless Local Area Networks,WLAN)與無線保真(Wireless?Fidelity,WiFi)、藍牙、ZigBee技術和超寬帶等)、全球定位技術等數據采集技術對數據進行采集,并通過網絡通信系統把采集到的信息快速、可靠、安全地傳送上傳至云化的大數據中心。

此外,數據采集層中還包括網關,以實現通信網絡與感知網絡,以及不同類型網絡之間的協議轉換。

2) 數據處理層,即云平臺數據中心。數據處理層相當于物聯網的控制層、決策層;數據采集層將信息大范圍地收集起來,匯總在數據處理層進行統一分析、決策,實現實時監控、趨勢分析、預警、聯動等。數據處理層包含應用支撐和應用服務。其中,應用支撐主要包括云計算平臺、信息開放平臺、公共中間件和服務支撐平臺,用于支撐多個應用和系統之間的信息協同、共享和互通。應用服務包括具體的業務系統,如門禁,資源管理,視頻監控等。

3) 綜合應用層,物聯網統一入口統一管理。煙囪式的不同類型、不同層次的數據處理系統需要通過不同的登錄或認證方式進行登錄。通過物聯網的整合統一入口層實現對所有業務系統的管控。

3 ?關鍵技術

1) 統一入口。物聯網辦公管理平臺建成后,所有應用系統共享一個身份認證系統,實現統一入口一次登陸,大幅度提升了工作效率。統一入口層實現技術架構如圖4所示。

管理層主要用于進行相應的管理維護工作,用戶登錄時應用系統對ticket(認證標志)進行效驗作為用戶惟一認證憑據,形成統一的訪問入口,避免各個不同業務系統之間重復登錄;接口層主要是和各種不同應用進行接口通信,包含賬戶接口、認證接口、審計接口以及外部接口;IT系統資源層為整合各個不同的業務系統。

2) vNUMA優化。通過vNUMA(虛擬非統一內存訪問)技術,vNUMA hypervisor(中間軟件層)創建一個能密切反應底層物理服務器拓撲結構的NUMA拓撲,并允許云主機操作系統智能訪問內存和處理器,云主機的vNUMA拓撲將會模擬宿主機的拓撲結構,并將拓撲結構反饋給云主機中的應用系統,以適應應用對NUMA架構的優化。

3) 虛擬機熱升級(Hot Add)。在業務系統在線的情況下對虛擬機進行升級(不需要停止虛擬機),如增加vCPU(虛擬機CPU)個數和vMemory(虛擬內存)的大小。可通過調用模擬操作技術(Keyboard Video Mouse,KVM)的API結構程序libvirt(開源虛擬化函數庫)來實現的。當用戶需要熱升級時OpenStack會調用Libvirt的live resize接口,對云主機進行熱升級操作。

4) MAC綁定。將虛擬機的虛擬MAC地址和IP地址進行綁定,當出現虛擬機遷移或者IP切換等操作的時候,不會由于MAC地址的綁定而影響業務。通過MAC地址綁定,能夠大幅度提升整個云化數據中心的安全性,避免如防止用戶自行修改虛擬機IP

地址或者非外部攻擊出現IP地址模擬等,當出現這種情況的時候,由于MAC地址和IP地址是相互綁定,則虛擬機的網絡將中斷,從而提升整個云環境的網絡安全。

5) 軟件定義網絡的動態虛擬路由。通過軟件定義網絡的動態路由技術將路由功能分布在多個虛擬機之內,當訪問的時候,由所有的虛擬機的路由共同實現路由,避免了由于路由失效而影響整合系統的訪問,從而提升整個數據中心的安全性。

6) 物理基礎架構在線調整。當以云化數據中心為基礎的物聯網系統建成后,由于采用了存儲虛擬化及雙活技術,當需要對云數據中心物理架構的存儲系統進行調整時,能夠做到業務在線的情況下實現動態調整。

7) 業務系統遷移。在數據中心云化時,對于業務系統的遷移業界有兩種做法,分別是架構遷移和物理到虛擬(Physical to Virtual,P2V)遷移。架構遷移是指在物聯網的云環境中,預先部署一套完全相同的新環境?虛擬機創建,操作系統安裝,應用程序及各種運行環境部署等,將所有的業務系統數據遷移到新的運行環境中;P2V遷移是指P2V遷移實際上就是將當前物理主機上的系統整體打包,包含應用程序、數據、網絡參數等,再將打包后的系統遷移到物聯網中的虛機上解包。

8) 完全自主可控。為確保信息安全,整個物聯網控制管理平臺架構設計能夠完全做到自主可控,所有的硬件采用自主知識產權、創新和資質的產品。對于物聯網控制管理平臺中非常重要的軟件部分自主開發,能夠根據應用的實際特征進行定制,滿足企業個性化的業務需要。

4 ?結 ?語

針對目前企業“以項目”為單位的建設模式造成的各自分散業務系統所形成的信息孤島情況,構建私有云計算平臺整合所有業務系統服務器,存儲以及網絡資源;并在云平臺基礎之上,對所有業務系統進行改造。然后進入“物聯網應用”,是各企業有效解決各應用系統之間資源不能共享,數據不能交互等問題的必由之路。伴隨著云服務的規模化落地,也給另外一個創新技術提供了爆發的土壤,那就是大數據。在云計算支撐起物聯網應用的基礎上,實現數據的交流和互通,促進大數據應用良性發展,讓企業具備建立完善的大數據分析處理系統的能力,才能真正提升企業競爭力和政府服務力。

參考文獻

[1] 李濤,陳衛衛,李志剛,等.OpenStack開源平臺研究與比較[J].軍事通信技術,2015,36(2):88?93.

LI Tao, CHEN Weiwei, LI Zhigang, et al. OpenStack: open virtualization platform [J]. Journal of military communications technology, 2015, 36(2): 88?93.

[2] 王雪棟.面向制造型企業的信息資源管理[J].中國制造業信息化,2011(4):43?44.

WANG Xuedong. Information resource management for manufacturing enterprises [J]. Manufacturing information engineering of China, 2011(4): 43?44.

[3] 閆艷.辦公自動化的應用及未來趨勢[J].貴州電力技術,2013,16(11):88?89.

YAN Yan. Application and future trend of office automation [J]. Guizhou electric power technology, 2013, 16(11): 88?89.

[4] 梁睿.物聯網技術在危險品供應鏈中的應用[D].北京:北京交通大學,2011.

LIANG Rui. The application of Internet of Things in dangerous chemicals supply chain [D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2011.

[5] 朱明.網格計算的應用:構建隨需應變的IT基礎架構[J].地理信息世界,2005,3(1):20?22.

ZHU Ming. Grid computing?building an on?demand IT infrastructure [J]. Geomatics world, 2005, 3(1): 20?22.

[6] 王雅梅,任昊利.綜合業務處理辦公自動化系統設計研究[J].教育教學論壇,2012(25):189?190.

WANG Yamei, REN Haoli. Design and research on office automation system of integrated business processing [J]. Education teaching forum, 2012(25): 189?190.

[7] ZHOU Yuebin, CHEN Gengxin, LIU Guixiong. Intelligent sensor system UPnP networks interface and device selection realization [J]. Advanced materials research, 2013(718?720): 1346?1351.

[8] NIEVES A R, MADRID N M, SEEPOLD R, et al. A UPnP service to control and manage IEEE 1451 transducers in control network [J]. IEEE transactions on instrumentation and measurement, 2012, 61(3): 791?800.

[9] SI Yifang, SUN Manli, WANG Nan. Realizing intelligence and energy saving of residence based on wireless sensor network [J]. Housing science, 2010(7): 46?48.

[10] WELBOURNE E, BATTLE L, COLE G, et al. Building the Internet of Things using RFID: the RFID ecosystem experience [J]. IEEE Internet computing, 2016, 13(3): 48?55.

[11] SARMA A C, GIR?O J. Identities in the future Internet of Things [J]. Wireless personal communications, 2009, 49(3): 353?363.