“我也是”反性騷擾運(yùn)動(dòng)

大橋希 劉欣

男性妄想大反擊

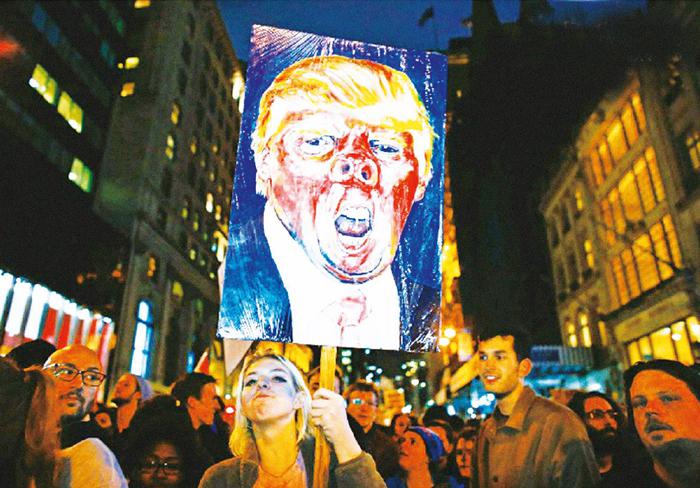

前不久美國社會(huì)不斷曝出名人性侵案,引發(fā)女性的憤怒,大家紛紛在社交媒體發(fā)表附帶“Me too(我也是)”標(biāo)簽的反性騷擾宣言,迅速對(duì)男性的特權(quán)及其下半身欲望發(fā)動(dòng)了戰(zhàn)爭。

無視女性遭受性騷擾、性虐待和暴力的時(shí)代已經(jīng)終結(jié)。在新時(shí)代,不管是在“電影之都”好萊塢,還是美國政治中心華盛頓,不論是傳媒業(yè)還是大型企業(yè)內(nèi)部,位高權(quán)重的男性對(duì)女性施加暴行的行為都將被揭露,并受到懲罰。

男人的頭腦深處藏著一個(gè)幻想的“性樂園”。正如人類在歷史之初想象出“伊甸園”一樣,男人追尋著他們的性樂園之夢,幻想將它轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí),比如有美女服務(wù)生的俱樂部,運(yùn)動(dòng)員的更衣室,超人氣搖滾樂隊(duì)的私人飛機(jī),以及好萊塢著名制作人哈維·韋恩斯坦的豪華酒店專用套房。紐約的模特經(jīng)紀(jì)公司也成了欲望的舞臺(tái)。Elite模特經(jīng)紀(jì)公司創(chuàng)始人約翰·卡薩布蘭卡斯多年間對(duì)多名模特施壓,要求他們與之發(fā)生性關(guān)系,其中包括未成年人,他的借口是:“男人嘛,總是有欲望的。”

福克斯新聞?lì)l道的CEO辦公室裝飾著各種轟動(dòng)性報(bào)道的紀(jì)念品,比如本拉登隱匿住宅的板磚。前CEO羅杰·艾爾斯曾在這個(gè)房間對(duì)女下屬進(jìn)行語言性騷擾、強(qiáng)行擁抱親吻,并以“如果你想打入大人物群體,就要和大人物上床”的理由強(qiáng)行與女性發(fā)生性關(guān)系。福克斯的金牌主播比爾·奧萊利也多次對(duì)女部下進(jìn)行過性騷擾,比如發(fā)送同性戀主題的成人影片、深夜打騷擾電話自慰等等。

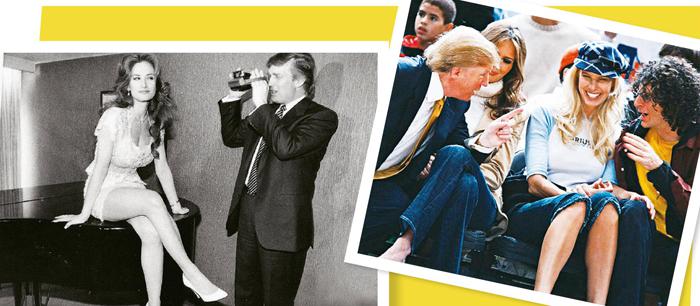

選美比賽的參賽者也成了他們的目標(biāo)。1997年美國小姐的競選者坦普爾·塔格特向《紐約時(shí)報(bào)》吐露,在選美比賽結(jié)束后的派對(duì)上,她曾被比賽主辦者強(qiáng)行親吻嘴唇,而這位主辦者正是現(xiàn)任美國總統(tǒng)唐納德·特朗普。相信自己有足夠權(quán)力的男性容易產(chǎn)生一種誤解,借用特普朗的話就是:“我能讓女人做任何事。”他甚至在哈沃德·斯坦主持的電臺(tái)節(jié)目里放話:“她們會(huì)主動(dòng)靠近我,脫掉上衣,扯下內(nèi)褲。”

沉浸在“性樂園”里的男人從心底就是如此看待女性的,而哈沃德·斯坦和比利·布什等主持人的存在助長了他們的氣焰,會(huì)配合名人發(fā)表下流言論。特朗普曾在10年前對(duì)比利·布什說:“只要你是名人,就能隨意玩弄女人。”2016年美國總統(tǒng)大選時(shí),有17名女性控訴特朗普曾對(duì)自己做出不當(dāng)言行,特普朗對(duì)此全盤否認(rèn),并在投票日前宣言“投票結(jié)束后,我會(huì)控告所有說謊污蔑我的人”,并以此贏得選民的喝彩。實(shí)際上,直到現(xiàn)在,他也沒有控告任何一個(gè)“說謊的人”。

最高法院的裁決

2016年10月,特朗普當(dāng)選為美國總統(tǒng),對(duì)于許多不得不忍受其侮辱語言的女性而言是一場噩夢。在他上任10個(gè)月時(shí),有女性站出來發(fā)聲,揭露位高權(quán)重男性的惡行,名人性騷擾丑聞不斷被曝光,說出受害經(jīng)歷的“Me too(我也是)”運(yùn)動(dòng)在社交媒體極速擴(kuò)散。

女性公開反抗的過程花費(fèi)了相當(dāng)長的時(shí)間。40年前,法律學(xué)者凱瑟琳·馬奇諾發(fā)表論文《職場女性遭受的性騷擾》后,人們才開始討論性騷擾是否違反民權(quán)法案。1986年,美國最高法院裁決認(rèn)為性騷擾觸犯法律的程度存在差別,除了強(qiáng)奸之外,如果通過其他與性相關(guān)的攻擊行為,導(dǎo)致職場出現(xiàn)針對(duì)女性的敵對(duì)氛圍,則屬于違法。從此之后,起訴職場性騷擾犯罪者的女性增多了,企業(yè)方面也開始著手研究職場“多樣性”。然而,大部分起訴不過是以庭外和解告終,被判刑罰的騷擾者出人意料地少。這一情形更利于男性。

30年過去了,性騷擾并沒有減少,只是變得更加隱匿了。有75%的性騷擾事件以忍氣吞聲的遮掩結(jié)束,原因在于當(dāng)事人害怕遭到報(bào)復(fù)。

隨著性騷擾案件的不斷增多,美國已經(jīng)出臺(tái)了相關(guān)法律,但特朗普依然在為自己打造“將女性當(dāng)做餌料的男人”形象,且頗感自得,不斷在公開場合發(fā)表侮辱女性的言論,將對(duì)女性施加的性暴力當(dāng)做笑話來講。總統(tǒng)大選期間,特朗普甚至任命被丑聞纏身的羅杰·艾爾斯擔(dān)任他的顧問,并做出維護(hù)后者的姿態(tài):“有些女人在撒謊,她們都是靠艾爾斯的幫助才獲得成功。”而在福克斯為打算起訴主播比爾·奧萊利的女性支付了高額和解金,安排奧萊利退出電臺(tái)節(jié)目之后,特朗普又公開力挺奧萊利:“我不認(rèn)為比爾做過什么壞事。”

性攻擊消除屈辱感

很多男性雖然沒對(duì)女性做出過性騷擾舉動(dòng),但為了不被同性排擠,即便目擊了性騷擾行為,也會(huì)裝作沒看到。在這種環(huán)境下,女性只能站出來為自己發(fā)聲。最近有一名美國女記者匿名發(fā)表了一篇題為《媒體業(yè)最差勁的男性》的文章,從發(fā)送性騷擾郵件到強(qiáng)奸,被點(diǎn)名道姓的男性罪行各不相同。實(shí)名揭發(fā)性騷擾罪證的案例也有增多,美國期刊《新共和》的發(fā)行人彌爾頓·費(fèi)休因此被撤職,《滾石》雜志的人氣記者馬特·泰比也不得不取消了新書宣傳活動(dòng)。

其實(shí)這些男性都有一種奇妙的不安心理,他們擔(dān)心自己的權(quán)勢會(huì)被奪走。精神科醫(yī)生詹姆斯·吉利根對(duì)多個(gè)強(qiáng)奸犯進(jìn)行過觀察,著有多本關(guān)于男性暴力的研究書籍,他認(rèn)為性騷擾源自男性對(duì)自身性魅力及社會(huì)權(quán)力不足的自卑感。“性騷擾的目的是通過侮辱女性,將自己的自卑感轉(zhuǎn)嫁到對(duì)方身上。對(duì)人類來說,最嚴(yán)重的侮辱行為就是攻擊性器官,或者用自己的性器官對(duì)他人施加侵害,權(quán)欲將隨著對(duì)方產(chǎn)生的無力感而增大。”

社交媒體分析公司深紅六角(Crimson Hexagon)的統(tǒng)計(jì)顯示,2015年“性騷擾”這個(gè)詞語出現(xiàn)在臉書和推特上的次數(shù)是380萬次,2016年飆升至600萬次,2017年11月又增長至760萬次。

憤怒與訴訟之風(fēng)也刮到了歐洲。英國首相特蕾莎·梅撤掉了有性騷擾嫌疑的原國防部長,其他兩名著名政治家也被指控犯有此類罪行。此前控訴艾爾斯性騷擾、從福克斯獲得2000萬美元和解金的記者格雷西·卡爾森堅(jiān)信,“我也是”反性騷擾運(yùn)動(dòng)會(huì)長久繼續(xù)下去。她說:“雖然媒體的關(guān)注點(diǎn)是善變的,但這次不一樣,每個(gè)媒體單位都在等待女性提出新的指控,風(fēng)向已經(jīng)變了。”

但是,經(jīng)歷過長久性別歧視戰(zhàn)爭的人們心里明白,事態(tài)不容過于樂觀。畢竟在追求女權(quán)的運(yùn)動(dòng)中,“前進(jìn)一步,后退兩步”的情形重復(fù)了太多次。與卡爾森的觀點(diǎn)不同,她們知道推特反性騷擾運(yùn)動(dòng)只會(huì)流行一時(shí)。2014年在美國加利福尼亞州,一個(gè)名叫艾利歐特·羅杰的男性因厭惡女性而舉槍掃射,導(dǎo)致6死13傷的慘劇。事件發(fā)生之后,社交媒體掀起了控訴針對(duì)女性的憎惡和暴力行為的運(yùn)動(dòng),聲勢比本次“我也是”運(yùn)動(dòng)更為浩大,但也很快就煙消云散了。

當(dāng)女性站出來指控有權(quán)勢的男性對(duì)其性騷擾時(shí),男性往往反過來指責(zé)女性說謊,媒體抱團(tuán)請(qǐng)大律師辯護(hù),最終庭外和解——社會(huì)現(xiàn)狀就是如此。但是,實(shí)施性騷擾行為的男性們,請(qǐng)不要認(rèn)為你們的獵物只會(huì)偷偷逃進(jìn)森林,女性已經(jīng)懂得在公開場合從施害者手中奪走武器。40年前提出“性騷擾”概念的馬奇諾女士今年已經(jīng)71歲了,尚在密歇根大學(xué)法學(xué)院執(zhí)教。她說:“要實(shí)現(xiàn)真正的改變,就要以制定法律、在憲法內(nèi)增加男女平等條例為目標(biāo)。不要覺得沒人會(huì)再污蔑女性撒謊、辱罵女性,不要認(rèn)為因?yàn)橛性S多人站出來形勢就已經(jīng)改變,不要莽撞地判斷沒人會(huì)同情自作自受的男人們。如果我們已經(jīng)取得真正的勝利,白人男性至上主義就不會(huì)像今天這樣盛行。”

日本的反性騷擾行動(dòng)

日本的社交網(wǎng)絡(luò)尚無反性騷擾運(yùn)動(dòng)的興起跡象。日本的國情與美國不同,演員很難對(duì)公眾發(fā)表社會(huì)性、政治性的意見。盡管如此,還是有一些名人站出來說出自己的經(jīng)歷,前厚生勞動(dòng)事務(wù)官村木厚子講述了她學(xué)齡前受性侵害的往事,作家森真由美和中島京子也說出此前被性騷擾的遭遇。2017年5月,在“我也是”反性騷擾運(yùn)動(dòng)發(fā)起之前,記者伊藤詩織就召開記者招待會(huì),披露自己被原TBS記者山口敬之強(qiáng)暴的事實(shí)。雖然伊藤個(gè)人沒有起訴犯罪者,但警方很快對(duì)山口進(jìn)行了批捕,11月21日國會(huì)議員超黨派會(huì)議探討了本案的調(diào)查取證方法,此事引發(fā)了大眾的關(guān)注。伊藤在自己的著作中寫過這樣的話語:“如果我保持沉默,那么還會(huì)出現(xiàn)相同遭遇的受害者。”“我不想讓別人與我遭受相同的侵害。”

2008年,曾在司法代書人事務(wù)所工作過的小林美佳出版《與性犯罪被害人面對(duì)面》一書,為讀者講述強(qiáng)暴受害人的想法以及她們與所處環(huán)境的糾葛,這些實(shí)名揭露案引起了巨大的社會(huì)反響。十年過去了,小林說她沒想到在今天實(shí)名告發(fā)依然會(huì)引起巨大騷動(dòng)。在日本,性騷擾、性暴力被看做是個(gè)人問題,很難作為社會(huì)問題處理。2017年7月,政府開始執(zhí)行性犯罪相關(guān)修訂刑法,但這并不是根本性的意識(shí)改革。1907年日本制定了刑法,時(shí)隔110年大幅修訂的時(shí)候,“強(qiáng)奸罪”的名稱變更為“強(qiáng)制性交罪”(男女皆可認(rèn)定為被害人),不需要被害人控告,即可對(duì)犯罪者進(jìn)行公訴。但是,“如果加害者存在暴力或脅迫行為,即可認(rèn)定為強(qiáng)奸罪”的論述并未改變。許多被害人因恐懼而身體癱軟,卻被冠以“沒有做出抵抗行為,其本人同意”的解釋說明。

關(guān)西大學(xué)文學(xué)部教授多賀太指出,性騷擾問題分為三個(gè)階段,首先是被害者擔(dān)憂“我該怎么辦”,然后對(duì)性騷擾進(jìn)行定義、認(rèn)識(shí)到“錯(cuò)的不是我”,最后其“向社會(huì)傾訴,并獲得認(rèn)可”。開啟“我也是”運(yùn)動(dòng)的美國和歐洲已站在第三階段的入口,日本何時(shí)才能到達(dá)這個(gè)階段呢?答案尚未揭曉。

[譯自日本《新聞周刊》]