第41冊

■【美】安娜·麥克格瑞爾/著 徐 平/譯

1858年至1864年間的某一天,艾米麗·狄金森開始了她自行出版的事業。她用她最好的手書抄錄了大約一半她到此為止寫的詩(大概有800首)。她將這些詩抄寫在壓花的米色藍線信箋紙上,然后把若干張信箋紙對折起來,并用麻線將它們縫成40本小冊子。

1886年的某一天,在詩人過世之后,艾米麗的妹妹拉維尼婭在老屋里的一個木箱里發現了這40本小冊子。這個老屋叫做“家園,”是阿莫斯特鎮主街上的一座大房子。艾米麗出生于此,而且在她生命的最后30年幾乎足不出戶。

1889年的某一天,艾米麗·狄金森的第一個編者,瑪貝爾·魯蜜絲·塔德將所有這些小冊子剪開了。瑪貝爾是個非常實際的人。她知道沒有人能讀懂詩人傾斜的手書,因此花費很多時間將這些詩用奇妙的新發明——打字機——復制到白紙上。瑪貝爾及其小心謹慎。她把詩人最喜歡的標點符號——破折號——變成更適合于維多利亞時代讀者的形式。她給詩作加上了艾米麗省卻了的標題,然后將它們匯集為三個主題:“自然,”“死亡,”“愛情。”瑪貝爾幾乎全憑一己的努力完成了這本書名平易的《艾米麗·狄金森詩集》。此書于1890年由波士頓的羅伯茨兄弟公司出版。

今年的某一天,阿尼科走進我的辦公室,將一本小冊子放在我的辦公桌上。阿尼科并非他的真名,就像辦公室門上我的名字一樣。然而我不得不如此稱呼他,因為那是他唯一會回應的名字。我從未浪費時間去猜想他的“真”名是什么,因為人們所想的“真”名不過是另外的人給你的名字;而你的真名完全可能是你給自己的那個名字。

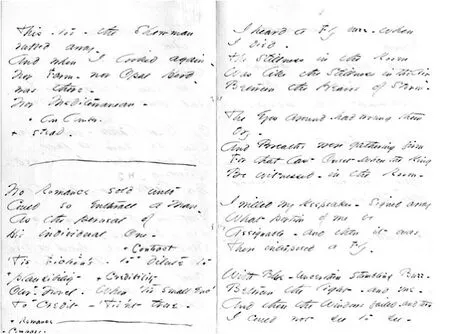

那是個很小的冊子。壓花的米色藍線信箋紙,對折而成書頁。而書頁又由麻線縫在一起。在書頁上,有傾斜的手書,與其說是草體,不如說更像印刷體,也有圓圓的大寫字母,而且大寫常常不按規則。我認出蜂鳥、清晨、洋紅這幾個詞。再認真一看,我解讀出紀念品、烏木、和暴風雨這幾個字。“這從哪兒來的?”

“圣彼得堡的一個閣樓,”他說。

“真聰明,”我說。閣樓總是有那么一種令人可信的味道,如果是個俄國的閣樓,那么閣樓的主人也許不懂英文,也許不會花時間去翻譯那本也可能是菜譜的東西。這手書有點不連貫,即使說英文的人也很難解讀。如果這不是你的母語,那干嘛要費勁兒呢?

“我喜歡這紙,”我說。紙邊精心地做成了棕色。“沒有茶漬。沒有醋漬。沒有咖啡漬。漂亮。”無疑,我能看出這些東西,因為我正好知道幾乎所有讓紙張變老的方法。我也知道幾乎所有他們測試紙張、確定贗品的方法。事實上,我本人參與過發明其中的幾種方法。你放心,要是我哪天做個贗品,我參與創造的那些測試將不會測出它是贗品。但我不是一個做贗品的人。阿尼科是的。我只是銷售員而已。

這不是我第一次看見一個艾米麗·狄金森詩歌的贗品了。實際上,阿尼科與我最早的交易之一就是一首艾米麗·狄金森的詩作:八行詩句寫在一張折成四折的紙的背面,而那張紙在其一生中至少有一次被用作購物單。那張紙是在波士頓的一家舊貨店里找到的,是在一本影集的背面。而那本影集應該至少可以追溯到一個女人的后裔,這女人當時住在阿莫斯特,因此很有可能收到過艾米麗·狄金森的詩作。看來,只要送給那個隱士女王一盤奶油酥餅,你就可以得到一首詩的回饋以感謝你的關心。其來源確實近乎完美。

要做一個成功的贗品,你得要有那個時代的紙張,正確的墨水或者鉛筆,正確的手書風格,如果是書信的話,正確的郵戳和合適的郵票。你可以從那個時代的書中撕下扉頁來做你想做的贗品的紙張;你可以在你的廚房中用小碟子來制造墨水。手書則比較麻煩。而那正是阿尼科的拿手好戲。在寫字之前,他會將自己催眠,這樣字句便從他的筆下涌出,流暢而且寧靜,唯一的猶疑之處便在于是否需要用逗號還是分號,或者為“夢”這個字尋找一個合適的押韻的字。在顯微鏡下,你不會看到有明顯的停頓和間距,也不會看到在寫“y”的一撇或者“f”的一橫的過程中所表現出來的失誤。

你可以把所有這些都做對,但仍然需要最重要的因素:來源。你需要能證明這東西是真的。收集起所有現存的“真十字架”的碎片,你可以用它們來建造柏林墻。收集起所有現存的柏林墻的“真實的”碎片,你可以用它們來建造中國的萬里長城。這就是為什么阿尼科不辭辛勞為狄金森的贗品制作來源的原因。他偽造了紙張和墨水,然而影集卻是真的,來自于那個時代。并非所有照片都是真的。其中一張甚至有我在內,戴著帽子和手套,與1854年阿莫斯特地道的賢妻毫無二致。

我把那首詩賣給了亞利桑那州鳳凰城的一個文學教授。不是在拍賣場,而是通過私人市場。艾米麗·狄金森的忠實粉絲并不是很多。他們都很熱心,很熱情,只是偶爾會嗜殺成性。他們憑號碼就知道是哪首詩。提到712,他們就會告訴你他們不會為死亡而停止。說到249,他們的眼睛在想到蕩舟于伊甸園時便全會變得溫柔——我總是說249,因為他們都喜歡約翰遜的編號。我認識一些人,他們將狄金森詩歌的第一版供在玻璃柜之中,或者將親愛的艾米麗的連衣裙的碎片放在銀行的金庫里。有個人有一只鞋。我不知道它從何而來。它也許是真的。但我賣給他們的手稿卻肯定不是。

我們的手稿并不是世界上唯一的有關狄金森的贗品。1997年4月,專業而且多產的造假者馬克·霍夫曼居然讓索斯比拍賣行接受了一首“新的”狄金森的詩的真實性。那是一首非常好的詩。當然不可能非常好。它的作者是馬克·霍夫曼,而不是艾米麗·狄金森。霍夫曼盡管有多方的才能,但卻不是一個詩歌天才。但他很聰明:他把那首詩的寫作時間定在1871年。那時狄金森已經無疑過了她詩歌創作的高峰,其四行詩常常有些問題。何況他的手書無懈可擊。那是她在1871年寫“e”的方式;那是她當時寫“t”的方式。但最終還是來源暴露了這份文件的馬腳。這份手稿無法追溯到20世紀80年代之前。索斯比退還了購買者的付款。要是那個造假者不是因為一樁無關的謀殺案而入獄的話,他很有可能會有第二個機會:假造一封寫于19世紀70年代的信,其中提到這首詩,因而證明它的寫作時間。

“沒有茶、醋、咖啡的痕跡,”阿尼科說,“因為沒必要。”“這是真的。”

“你騙不了人的。我理解你的野心,阿尼科,但一整本小冊子難以令人相信。”

“這不是野心,”他說,“我知道你會有些疑心,因為我的職業、我們交往的歷史、和以前的生意來往,但我當時是在一個關于普希金的討論會上……”

“在圣彼得堡?

“還會在別的地方嗎?我跟一個人交談,然后就有了這件東西。來自一個閣樓。來自比安奇的后人。它是真的。”

問題是,我知道它可能是真的。

艾米麗的編輯把她的小書稱作“小冊子,”但她本人卻從來沒有這樣做過,因為她從未提到過它們。這些作品的讀者只有一個:艾米麗本人。艾米麗活著的時候沒有一個人見過這些詩。而她送給外界的——給朋友、親屬、和送她奶油酥餅的人——都是寫在單張紙上。

拉維尼婭最初的本能應該是將它們燒掉。在那個時代,一般的習慣是將通信還給作者本人,然后燒掉其余的一切。另外,艾米麗已經讓拉維尼婭保證她會燒掉一切。拉維尼婭看到那些小冊子時已經燒掉了一些東西。

唯一阻止拉維尼婭將這些小冊子扔進火堆的原因是她堅信艾米麗的才能。她決定讓小冊子上的文字留在世上。總該有個人對她姐姐的不朽聲名負責。

拉維尼婭起初將一摞詩交給住在草坪對過的常青齋里的嫂嫂蘇,她哥哥奧斯汀的太太。這個選擇非常自然:蘇本人已經有200多首艾米麗的詩,是穿過花園送給她的短簽。然而,當蘇并不急于安排出版時,拉維尼婭卻收集起另外一摞。出人意外,她挑了另外一個編者。瑪貝爾·魯蜜絲·塔德是阿莫斯特學院天文學教授的太太。瑪貝爾從未見過艾米麗,但她了解艾米麗的重要性。和拉維尼婭一樣,瑪貝爾相信艾米麗的才能。因此她架起打字機,投入工作,在那第一本詩集中剔除她反對的詞語。那本詩集獲得了巨大的成功。印刷廠在以后的兩年中不得不印出11版。

艾米麗·狄金森手稿:阿莫斯特學院文獻及特藏部

住在草坪對過的蘇對此大光其火。的確,瑪貝爾行事一絲不茍,非常實際,但她對蘇來說可并不陌生。蘇知道瑪貝爾是一個破壞別人家庭的人——我想蘇可能甚至用過這個詞——是一個淫婦,一個通奸者。瑪貝爾與蘇的丈夫奧斯汀同床共枕很多年。

這樣就發生了狄金森家與塔德家之間的一場戰斗。雙方的惡語及惡意延續了幾十年的時間。蘇擁有的手稿后來傳給了她的女兒,瑪莎·狄金森,后者也發表了幾本她姑姑的詩。而瑪貝爾則保存了她擁有的手稿,后來傳給了她自己的女兒,米莉森,后者發表了她自己的幾本狄金森的詩。自從拉維尼婭打開那個木箱,決定不燒掉里面的東西以后,艾米麗·狄金森的手稿再也沒有回歸一處。

狄金森的詩進入世界的這種曲折的方式創造出多種可能性。是否存在著多于40的小冊子?在所有那些指責和惡語之間,是否有某人在某處將麻線縫起的一個小本裝入衣兜?是否因為蘇一不小心,讓一個小冊子從長青齋的地板縫之間掉下去了?關于這些文件,沒有任何記錄存在。我們不知道為什么艾米麗將這些詩如此收集在一起;我們沒有日記,沒有書信,沒有目錄,沒有索引。只有40個小冊子。

只有40個。

然而現在阿尼科告訴我這本我拿在手上的小書是第41冊。

“你不知道在奧斯汀死后蘇和瑪莎去過歐洲嗎?”

“我知道,”我說。

“在那兒瑪莎嫁了人……”

“近衛騎兵亞力山大·比安奇……”

“圣彼得堡的比安奇。他的后人是那個閣樓的主人。來源無懈可擊。”

當然,如果是真的,第41冊會價值連城。在比爾·蓋茨用三千萬美元買下列奧納多·達芬奇的筆記本之后,原始手稿市場一直行情看漲。

“不錯,”我說,將書頁逐一翻過。“這撇號的位置是艾米麗的習慣,“持之以恒”一詞的拼寫也是她的特點。來自新英格蘭的發音。很好。真的很好。”

“不是‘很好’,”阿尼科說。“這是第41冊。”

到此為止,我已經檢查了紙張、墨跡、手書、大寫、和拼寫。我還沒有真正讀其中的任何一首詩。

“你是說,如果我讀這本小冊子,我是在讀艾米麗·狄金森的沒人見過的詩?至少是一百年沒人見過的詩?”

“只有一首。其它的是她的已知詩歌的謄本。《你思及春日之前》那首就在這里。《在終結之前,我的生命已然兩度終結》也在這里。《她放下她溫順的新月》。還有其它的。但有一首是一百年沒人見過的,是的。”

我合上眼睛。“阿尼科。你這是干嘛呢?”

“我帶來給你,因為我總是帶給你手稿。”

“你總是帶給我你偽造的手稿。然后我賣掉。賺很多的錢。我只是拿我的那一份。你是個富人了。”他的確是。除非我告訴他有一個客戶正好需要這種貨色,阿尼科沒有必要花時間搜尋19世紀的麻線的來源,那種當時阿莫斯特有的麻線,或者紙張,沒有必要把他自己弄得神情恍惚,來進入艾米麗·狄金森的韻律和思緒,她面對暮色或者燕翼翻飛時的驚喜,沒有必要忙得不亦樂乎來制造這小冊子。通常,他忙于坐著他的私人飛機去圣彼得堡參加關于普希金的研討會,或者去圣保羅參加一個野獸派建筑的展覽會。把錢花在毒品上。他買了很多毒品。他說毒品有助于進入催眠狀態。

“你以為這是假的,”他說。

“不然我就是個笨蛋了,”我說,“基于我們職業關系的歷史。沒有任何研究甚至提到過有更多小冊子的可能性,哪怕是一個小小的提示。”我拿起那本小冊子。“你做這類玩意兒是要按照需求。為了錢。”

“或者愚弄那些專家——那本身就是一種獎勵。”

“不錯。我從來沒見你把你半個小時前寫下來的東西叫做真的。”帶著幾分溫馨,我想起阿尼科偽造的艾倫·坡的《烏鴉》的原始手稿。“但主要是為了賺錢。為什么瑪莎·比安奇沒有用它去賺錢?為什么她沒有把這本小冊子撕得粉碎,然后將它印成書,就像她對她擁有的其它的詩一樣?”

“也許是一件珍愛的信物?”

“你真的想讓我相信這本小冊子是阿莫斯特的美女本人做的?”

“即使壞了的鐘一天也有兩次是對的。”

“你的意思是,即使職業偽造者偶爾也會得到真實的東西。”“想想看。你知道我是干什么的。但世上其他的人并不知道。要是你是世界上一流的失傳手稿代理商,你的貨色大多是真的,而我只是供應其中的幾件而已,如果我聽到這個消息,我會馬上飛到圣彼得堡,說我是代表你的。你的聲譽會成全這樁交易。我知道你會感興趣的。”

“有機會讀到艾米麗·狄金森的一首誰也沒有見過的詩?當然。在過去這些年里,我對艾米麗已經相當鐘情。一首真正的失傳的詩。第一次讀到這首詩。用一句我對客戶常說的話來說,那會了不起。”

“如果你喜歡她的詩,”阿尼科說。“我不喜歡。”

成功的手稿交易的藝術不是知道什么是真的還是假的——給你足夠的時間和足夠的檢驗,你可以很容易找到答案——而是知道人們要什么。一旦你知道他們要什么,你就能確定合適的價格。你看穿人們的內心,確定他們需要什么來讓他們完全滿足。畢竟,要是被問起,我的大多客戶都會承認他們無法將這些珍貴的手稿帶過冥河。他們只是知道,在轉瞬即逝的幾分鐘之間,他們看見了前所未見的東西,或者拿著在人類歷史上舉足輕重的東西,或者觸到他們和偉人的手指都觸到了的同一個東西,這,就是決定價格的因素。買家知道他們自己并不重要,盡管他們有萬貫家財。在他們死后的世紀中,沒有人會追逐他們說過的話。你賣給他們的是一出戲:他們觸到了改變歷史進程的東西。那才是他用錢所買到的。阿尼科非常聰明。擁有并掌握一首全新的詩。她知道我會為之傾囊。

“那你要多少?”

“什么也不要。”

“什么也不要?不要錢?”

“喔,不對,它的確有成本,”阿尼科說。“我只是不要任何金錢。”

“我有點香檳你可能會喜歡,”我說。“是1852年運往沙皇宮廷的那40瓶中的一瓶。運酒的那艘船在阿蘭德島附近沉沒。這些酒上個月剛從海底的殘骸中撈出來的。看來仍然可以喝。你會喜歡的。”

他搖了搖頭。

“那么一張瑞典三先令黃色郵票怎么樣?我有個供貨的來源。”

他又搖了搖頭。“我想讓你讀完那首詩,然后把這小冊子燒掉。”

這下我才明白那個小冊子的確是真的。

我知道為什么阿尼科也已經定了價。《智慧七柱》原稿出現的時候,我們曾經不得不做過一件類似的事情。托馬斯·愛德華·勞倫斯的手稿事實上在雷丁車站的茶點室里走失。但問題是,我們已經賣給一位中東國君一份精心仿造的版本,包括當初裝著手稿的那個銀行信使包。

“還記得那首《水磨石上的水珠》嗎?”他說。

我記得。正是因為那份手稿,阿尼科才和我第一次見面。他當時試圖賣給一所相當知名的大學這首艾米麗·狄金森的詩的原件,一首他自己幾天前寫的詩。那所大學鑒于我在這個領域的聲望請我來驗證這份文件的真偽。那是阿尼科早期的偽作之一。幾分鐘之內我就意識到文件上的墨水有可疑之處,然而在此之后的一分鐘之內就意識到我可能發現了一條致富的道路,遠勝于從事一份卑微的文檔管理員的職業。隨后我讓圖書館一方去面見銷售商。當下我們同意,此后由我來處理銷售業務——他當時的出價出奇的低——而他應該專注于偽造。條件是他改進所用的墨水。

“你還沒讀這首詩呢。其中也有水磨石。”

“天啊。”

我是唯一的測試過《水磨石上的水珠》的墨跡的人。

如果有另外一份提到水磨石的原始手稿出現,全世界的圖書館、大學、和個人都可能會想到要對阿尼科和我賣給他們的手稿做更多的考證。迄今為止,他們還沒有做。那是因為,迄今為止,他們沒有理由做。

即使他們中的一些人懷疑他們的玻璃柜里供著贗品,他們也不會公開他們的疑心。為什么?因為通過他們的收藏,他們變得更為重要。學者會結隊開過他們的大廳。研究人員會約好時間來用戴著白手套的手捧起年代久遠的手稿。一言以蔽之,這些手稿給他們帶來聲譽,及由此而來的穩定收入。如果我讓這個小冊子進入這個世界,他們的世界,這些機構、它們的聲譽就會一落千丈。而阿尼科和我喝香檳的這個世界也會轟然坍塌。人們不會只是有點兒生氣。他們會要求復仇。而我們則會進監獄。

我沒有問是否能由我來保存這本小冊子,將它放在我自己的玻璃柜中。我知道這個問題的答案。要是它被偷了會有什么后果?要是我突然在一個無關的事故中死掉,讓它落入別人手中會有什么后果?我們不能冒這個險。

要是我想讀那首詩,我就得做到像多年以前艾米麗讓拉維尼婭保證做到的那樣。燒掉它。

我將這個來自俄國閣樓的小冊子捧在手中。我深愛那米色和藍條的質量。我撫摸那艾米麗·狄金森曾經撫摸過的紙張。我打開這個小冊子,用手指描著她那鉛筆寫的、流淌于紙上的細長的字跡。我遙想她寫下這些字時的樣子,孤身一人在她的房間,也許在1863年冬日的某一天。

然后,我開始讀。