清末移民對奉天地區(qū)糧價的影響

王凱

摘要:清末奉天大規(guī)模的移民在供給側(cè)促進(jìn)了土地的開墾,提高了糧食產(chǎn)量。在需求側(cè)隨著人口增加糧食需求量也大幅度增長,加之奉天地區(qū)貨幣隨著商業(yè)發(fā)展而流通量劇增,這就導(dǎo)致了奉天地區(qū)糧價長期變化不大且緩慢增長的態(tài)勢。

關(guān)鍵詞:奉天 糧價 人口

中圖分類號:F329 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-5349(2018)05-0243-02

長期以來,人口和糧食價格的互相關(guān)系已經(jīng)成為世界人口史和經(jīng)濟史研究的一個中心論題。清末山東、直隸等地人民遠(yuǎn)離家鄉(xiāng)向東北地區(qū)移民,其目的是為了生存。這一時期移往東北的關(guān)內(nèi)人民,奉天成為關(guān)內(nèi)移民的最終目的地,或是再向吉林、黑龍江遷移的中轉(zhuǎn)地。糧食是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會中的主要商品,它的價格隨市場供求關(guān)系的變化而變化。糧價的變化是多種因素共同作用的結(jié)果,其中一個重要的因素就是人口的數(shù)量。康熙也曾指出:“今歲不特田禾大收,即芝麻,棉花,皆得收獲。如此豐年,而米粟尚貴,皆由人多地少故耳。”①

一、奉天地區(qū)糧價1821年到1911年的變化

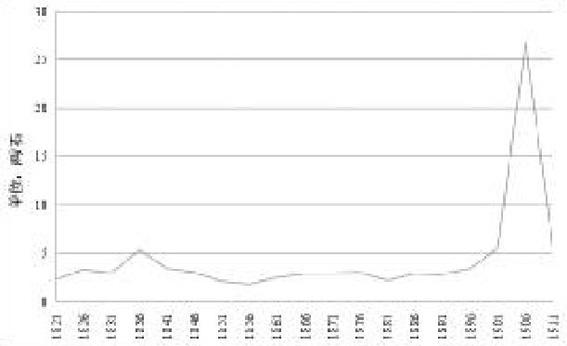

糧價表以銀兩為核算單位,但是民間的大多數(shù)交易都以銅錢為交易,所以其對于糧食價格變化的體現(xiàn)會有不準(zhǔn)確的地方,只是一種趨勢。本文以糧價表中的稻米為例繪制成圖。

(數(shù)據(jù)來自于《清代道光至宣統(tǒng)間糧價表》奉天卷。中國社會科學(xué)院經(jīng)濟研究編,廣西師范大學(xué)出版社出版。)

上圖是1821年到1911年變化的曲線,從圖表中看出糧價在短期內(nèi)有較大變化。從官方資料上看,發(fā)生短期較大變化的原因是由于大規(guī)模的出口貿(mào)易和收獲的豐歉引起的。但長期變化并不顯著,1886年的糧價與1821年的糧價基本相同,1906年的糧價劇漲皆因戰(zhàn)爭。在中國人口大規(guī)模增長的時期,全國糧價都在顯著增長,但是奉天地區(qū)的糧價雖有緩慢增長的趨勢卻變化不大。糧價如此變動主要是移民導(dǎo)致供求關(guān)系改變。

二、移民的遷入導(dǎo)致了土地面積大規(guī)模增加

移民促進(jìn)了地權(quán)關(guān)系變化,清廷長期奉行著“旗民不交產(chǎn)”的政策,但隨著關(guān)內(nèi)人口數(shù)量大幅度增加,且災(zāi)患戰(zhàn)亂不斷,奉天地區(qū)的移民逐漸增加,對這種阻礙社會發(fā)展的禁令不斷造成影響。在一般旗地方面,清廷頒發(fā)“旗民不交產(chǎn)”例,嚴(yán)格禁止?jié)h人購買旗人土地,清廷的目的自然是為了保護旗人利益。“旗地有限,若任憑家奴及民人契約買,將來旗產(chǎn)勢必盡歸民人,是以嚴(yán)刑禁止”。②清廷雖然有此禁令,但持續(xù)的移民給東北造成了深刻的變化,加速了旗地向民地的轉(zhuǎn)化。“漢人初至?xí)r,為滿人佃人,披荊斬棘,茹苦食辛。滿人不解農(nóng)事,漸至變賣土地,歸于佃戶,滿人固有荒地,亦多私賣、私典與漢人者”。③旗地在租押等方式下,逐步轉(zhuǎn)化為民地,所有權(quán)從旗人向民人過渡。光緒三十三年(1907)十二月二十四日,終于正式議批準(zhǔn)奉天地區(qū)的一般旗地隨意買賣。④至此,東北地區(qū)地權(quán)關(guān)系完全被改變,土地交易基本靠市場進(jìn)行,移民促進(jìn)了奉天地區(qū)土地的開發(fā)。在清初伊始,關(guān)外的移民就一直在奉天地區(qū)開墾田地,雖然有封禁政策存在,但移民與開墾仍然存在。到同治6年(1867)移民聚眾私墾已經(jīng)到了相當(dāng)廣泛的地步。“省東鳳凰、叆陽、堿廠,旺清四邊門外,南北千有余里,閑荒之地,游民開墾多年,漸成村落,人民繁庶。”⑤面對著既成事實,官府不得不采取默認(rèn)的態(tài)度,在核實清厘后,竟在邊外一代升科五十余萬畝。此后,同治十一年(1872)又在堿廠門外發(fā)現(xiàn)墾熟地十二萬五千余畝,邊外河岸廠亦有游民耕種。清代關(guān)外地區(qū)地廣人稀,需要人力處甚多,大量移民的遷至則滿足了滿漢地主階級的需求。所以地方官吏與大戶們都對清政府的封禁政策采取了陽奉陰違的態(tài)度。“地方官吏亦與之有同一希望,默認(rèn)流民私墾,以圖待時借詞沒收其土地,他方既承認(rèn)租佃權(quán),增益官府收入,復(fù)巧立種種名目,清丈私墾土地,大事搜刮”。⑥移民的遷至導(dǎo)致了私墾的大量增加,并且在當(dāng)?shù)毓賳T對此持默許態(tài)度,此后又對私墾的土地升科。這就造成一種鼓勵移民的態(tài)勢,加之關(guān)內(nèi)人民生活情況進(jìn)一步惡化,越來越多的人開始向奉天地區(qū)移民。移民的增加又進(jìn)一步開墾土地,這就造成了一種循環(huán)。奉天的耕地面積從咸豐元年(1851)的1152萬畝到宣統(tǒng)元年(1910)的6822萬畝⑦,增漲了6倍左右。

三、移民遷入提高了當(dāng)?shù)匦枨蠛拓泿殴┙o

奉天是關(guān)內(nèi)移民移入最早、聚集人口最多的地區(qū)。奉天地區(qū)的人口數(shù)從道光二十年(1840)的221萬到宣統(tǒng)三年(1911)的1102萬。這接近一千萬人的增長必然是有關(guān)內(nèi)移民的存在,據(jù)葛劍雄統(tǒng)計的移民數(shù)約為500萬左右。⑧大量移民的遷至必然提升當(dāng)?shù)貙τ诩Z食的需求。移民的到來,促進(jìn)了商業(yè)的發(fā)展。關(guān)內(nèi)的移民從事著多種經(jīng)營,早在嘉慶年間即有記載:山東萊州府膠州民張?zhí)砦模缒瓿鲫P(guān)在鳳凰城南門外和周思彥等伙開飯店生理。⑨⑩隨著商業(yè)發(fā)展,以八旗駐防城為基地,發(fā)展起一系列貿(mào)易中心。正如鄧天紅在《流人學(xué)概論》里提到:“以至于東北地區(qū),凡是流人戍所均出現(xiàn)了集市,城鎮(zhèn)因此而繁榮”。奉天的商業(yè)基礎(chǔ)好,使得山西幫、直隸幫、山東幫等各地商人齊聚于此。隨著封禁的逐步解除,而且在1861年營口開埠后,國外企業(yè)也相繼來此。“洋人之營業(yè)于此者,絡(luò)繹不絕。尤以日商為多,而俄商次之,英、法、德、美亦相繼而至”。11外地商人與外資企業(yè)爭相來此投資,關(guān)內(nèi)與國外的貨幣也更多地流向于此。大量人口的遷至又導(dǎo)致了奉天地區(qū)糧食需求量的上漲。此外,糧食的價格由貨幣(白銀)來表示,那么白銀流通量的變化會直接影響糧價變動。依據(jù)費雪理論MV=PQ,其中,M=流通中的貨幣量,V=貨幣年周轉(zhuǎn)率,P=價格總水平,Q=當(dāng)年生產(chǎn)商品數(shù)量。因為清廷并不管控白銀的流通,所以M是自變量,而中國的貨幣供給是外生性的,所以貨幣供給量影響價格水平,與產(chǎn)量無關(guān)。由此可得知,移民促進(jìn)奉天地區(qū)商業(yè)的發(fā)展,隨之而來的商業(yè)投資又導(dǎo)致了貨幣流通量的增加。

四、結(jié)語

關(guān)內(nèi)的情況是有限的耕地面積無法滿足大量人口的糧食需求,所以糧價一直呈上漲趨勢,而關(guān)內(nèi)奉天地區(qū)的情況則和關(guān)內(nèi)不同。首先由于奉天地區(qū)農(nóng)民占主體部分且土地肥沃,其次移民引起的私墾與放墾以及地權(quán)的變動導(dǎo)致了耕地面積大幅度增加,關(guān)內(nèi)移民帶來了較為先進(jìn)的耕作技術(shù),提高了當(dāng)?shù)厝嗣竦倪呺H生產(chǎn)率,這就必然使得奉天地區(qū)的糧食產(chǎn)量大幅度增加。而人口數(shù)量的大幅度增加以及貨幣流通量的增加,直接提升了奉天地區(qū)的糧食需求量,而關(guān)內(nèi)對奉天地區(qū)糧食的需求量又間接地提升奉天的糧食需求量。在供給與需求的協(xié)同作用下,奉天地區(qū)的糧價整體上呈緩慢增長的態(tài)勢。

注釋:

①清圣祖實錄:第256卷.

②趙煥林.黑圖檔·乾隆朝:第1卷.

③林傳甲.大中華吉林省地理志[M].長春:吉林人民出版社,1993.

④諭折匯存[N].經(jīng)濟選報,光緒三十四年正月二十二日.

⑤奉天通志:第42卷.

⑥稻葉君山.東北開發(fā)史.

⑦薛紅,李澎田.中國東北通史[M].長春:吉林文史出版社,1991.

⑧葛劍雄等.人口與中國的現(xiàn)代化[M].上海:學(xué)林出版社,1999.

⑨杜家驥.清嘉慶朝刑科題本社會史料輯刊[M].天津:天津古籍出版社,2008.

⑩同上.

11朱壽朋.光緒朝東華錄[M].北京:中華書局,1985.

參考文獻(xiàn)

[1]清代道光至宣統(tǒng)間糧價表[M].桂林:廣西師范大學(xué)出版社,2009.

[2]清圣祖實錄[M].北京:中華書局,1985.

[3]金毓黻.奉天通志[M].沈陽:遼海出版社,2003.

[4]孔經(jīng)緯.清初至甲午戰(zhàn)前東北官田旗地的經(jīng)營和民佃以及民地的發(fā)展[J].歷史研究,1963.

[5]趙煥林.黑圖檔·乾隆朝[M].沈陽;遼寧省檔案館,2016.

[6]林傳甲.大中華吉林省地理志[M].長春:吉林人民出版社,1993.

[7]諭折匯存[N].經(jīng)濟選報,光緒三十四年正月二十二日.

責(zé)任編輯:關(guān)磊