長江經濟帶10省份基礎設施發展水平評價研究

翟清原

(安徽大學經濟學院, 安徽 合肥 230000)

基礎設施建設作為建設城市和發展經濟的前提,有著加強經濟建設、促進居民福利擴大的不可替代的作用.通過定量評價,能夠對我國當前基建水平進行具體的估計,為今后的經濟政策提供一定的理論依據.李忠富和李玉龍[1]使用了DEA模型來評估省際基礎投資的績效水平,結論是中部省份效率較低,但是上海、北京以及邊疆地區效率較高.張光南等[2]采用面板數據,通過空間計量模型等方式得出,基礎設施對于制造業具有空間溢出效應.高翔等[3]通過研究公共交通基礎設施對于服務業發展的作用,發現了勞動生產率受高速交通的影響.張學良[4]使用空間溢出模型,結果表明區域經濟的發展受到了交通基礎設施的很大影響.程敏和李晉[5]運用三種不同的實證分析方法對于長三角25個城市基礎設施建設進行了評價,得出各個城市的最終績效排名.張新波等[6]通過對于全國31個省市的主成分分析,評價各個地區的基礎設施發展狀況.總結前人構建績效評價指標的經驗,本文通過構建水資源設施、能源動力設施、交通道路設施、郵電通訊設施及生態環境設施5個維度的評價體系,采用長江經濟帶10個省市2010—2016年的面板數據,使用主成分分析方法進行綜合得分的績效評價,希望能夠為省(區)市的今后的經濟發展做出一定指導.

1 評價指標及數據來源

1.1 指標體系

基礎設施是為居民和企業生產生活提供物質設施服務,類似于公共產品.基礎設施具有十分顯著的特點,它尤其需要先于經濟發展而發展,并且經濟越發展就需要更強的基礎設施水平,從而能夠加速社會的經濟活動.

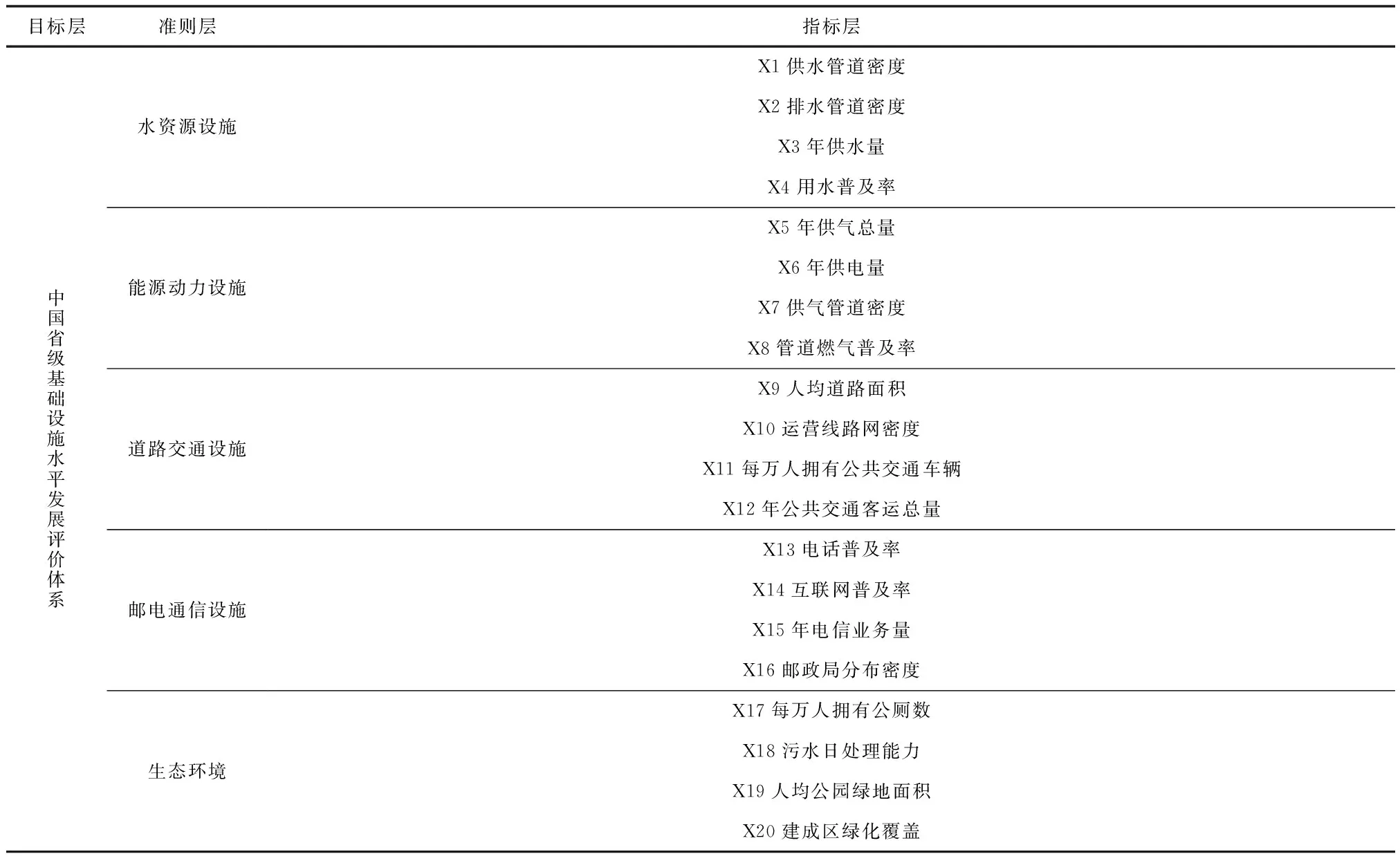

借鑒前人的經驗,本文構建使用省級基建發展評價體系,如表1所示.

表1 中國省級基礎設施發展水平評價指標體系

1.2 數據來源

長江流域橫跨我國東中西三大區域,長江水道具有巨大的發展潛力.本文選取長江經濟帶包括云南、四川、重慶、湖南、湖北、江西、安徽、浙江、江蘇、上海10個省市2010—2016年7年的面板數據作為樣本,數據來源為中經網數據庫,使用統計軟件為SPSS 19.0.

2 評價方法

本文使用主成分分析法作為主要評價方法,它能夠通過提取主要信息指標,使得數據簡單化,既能保證數據的完整,又能簡化處理的過程.

2.1 評價指標的無量綱處理

(1)對于原數據,由于存在量綱方面的差異,因此無法直接進行比較.模糊隸屬度函數方法具有三種方式,本文構建的評價體系均為效益型指標,即所謂的指標“越大越好”.所以采用公式:

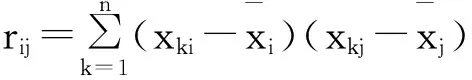

(2)計算相關矩陣:R:R=(rij)m*n,其中,rij是xi和xj的相關系數:

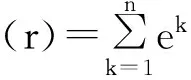

(3)計算特征值和特征向量:R-λI=0,λ1≥λ2≥…≥λn≥0,Ij= (I1j,I2j,…Imj).

2.2 實證分析

在利用模糊隸屬度函數法對原數據進行標準化處理后計算KMO 和進行巴特利特球形檢驗,列出初始特征值和解釋的總方差,使用軟件為SPSS 19.0.

計算檢驗結果,并且列出計算的總方差.

首先,對于指標層的20個指標進行KMO與Bartlett球形檢驗,可以得到:KMO取值為0.6985,大于0.65;并且通過了0.05的Bartlett球形檢驗,因此可以進行主成分分析.

第二步,根據SPSS軟件運算得到的結果,有5個成分的特征值大于1,如表3所示,第一個主成分的特征值為9.422,方差貢獻率為47.1095%;第二個特征值為3.801,方差貢獻率為19.0034%;第三個特征值為1.897,方差貢獻率為9.4832%;第四個特征值為1.573,方差貢獻率為7.8666%;第五個特征值為1.019,方差貢獻率為5.1302%.前五個主成分累積可以解釋88.5572%的原始變量信息,能夠較好地反應出指標層20個指標的信息,因此提取5個成分為主成分.

計算矩陣的權重系數.

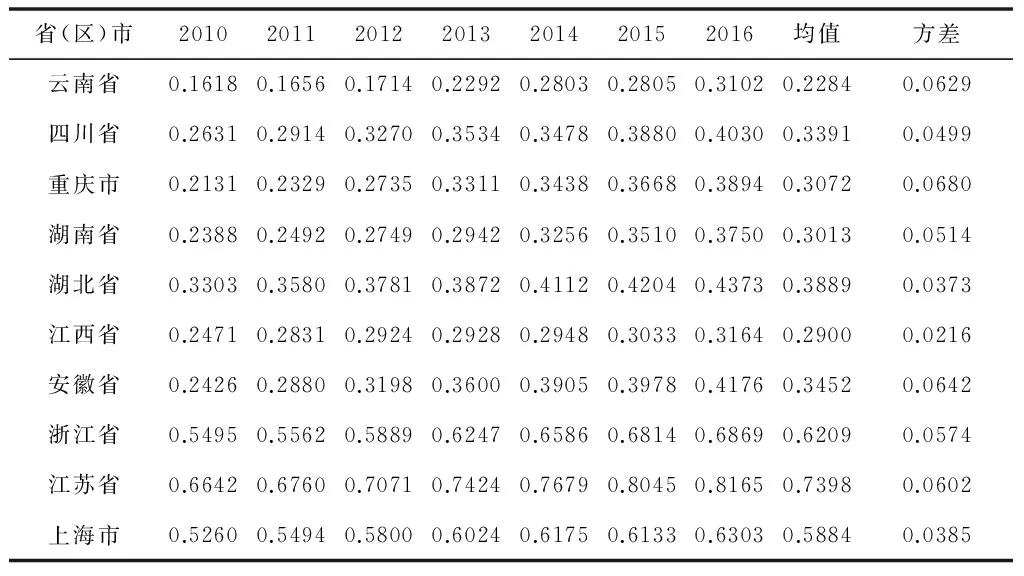

表2 長江經濟帶各省市基礎設施發展水平綜合指數(2010—2016年)

在以上綜合指數的基礎上進行排序,并且計算排序的方差.

3 結果與分析

綜合表2,在樣本考察期以內,綜合指數的排名依次為:江蘇、浙江、上海、湖北、安徽、四川、重慶、湖南、江西、云南.江蘇、浙江、上海的綜合指數位列前三,表明基礎設施建設水平較高,而湖南、江西、云南排名靠后,基礎設施建設水平有待加強.而從地區上來看,下游四省的平均水平(0.5736)要大于中游地區水平(0.3267),而中游地區三省又大于上游地區三省(0.2916),這表明了中上游地區的基礎設施發展水平低于下游地區的水平.

從時間和地區的綜合方面來看,2010—2016年間上游地區的基礎設施建設水平位居末位,中游地區其次,而下游地區最高.三大地區的基礎設施建設綜合指數呈現下游地區——中游地區——上游地區的次序差異.中游以及上游地區與下游地區的水平一直具有較大的差距,在樣本的考察期間,上中游地區的水平一直沒有拉近與下游地區發展的差距.但是,研究發現,上游地區與中游地區的差距在2010年的差距最大,為0.0594.隨后幾年上游地區的發展一直在拉近與中游地區的差距,在2011年到2013年間,上游地區加速發展,急速拉近了與中游地區的差距,隨后幾年保持了這種勢頭,在2016年中游和上游地區的差距達到了最小,為0.0087,這表明上游地區的發展達到了一定的發展規模,逐漸縮小差距.

從基礎設施水平發展動態分析來看,上海、江蘇、浙江、湖南、湖北這5個省份,在考察期間基礎設施的綜合指數基本沒有變化,江蘇、浙江、上海三個地區的綜合指數持續位于10省份的前三位.在長江經濟帶沿線中體現了較強的優勢,并且經濟上能夠起到引領整個沿線經濟發展的作用.四川省的綜合指數最大序差為1;2010到2012年間,四川的綜合指數排名在10個省份的第5位,處于中游地區基礎設施水平發展較好的省份,然而在2013到2016年間,排名有所下降,到了第6位,這表明四川省在經濟上發展有所減緩.以上年地區生產總值為100,在2013到2016年間四川省的地區生產總值指數為110、108.5、107.9和107.8,從當前數據中分析可以得到,雖然地區生產總值不斷增加,但是增長速度一直在下降,這可能一定程度上解釋了排名下降的原因.安徽省和重慶市的最大序差都為2,但是這兩個省份穩中有進,在考察期間內有所進步.表明地區的經濟綜合實力以及基礎設施建設水平都有所加強,保持平穩向上的發展態勢.最后,在考察期內產生最大序差的是江西省,最大序差為3.江西省在2010到2016年間基礎設施建設水平由10省份中的第6,下降為第9,這表明該省基礎設施水平有待加強,并且相對于其他省市需要進一步增加投入,減緩當前基礎設施水平不斷下降的趨勢.

最后從三大地區的綜合指數進行分析,上游地區的得分水平是最低的,并且內部波動較大,2016年綜合指數與2010年的差距達到了0.1549,表明上游地區雖然目前的基建水平低,但是上升的空間大,發展快;中游地區的基礎設施建設水平平穩,波動率也是最低的,相對來說在三大地區中的發展速度最慢,因此在一定程度上上游地區有趕超的趨勢.下游地區的基礎設施發展水平最高,研究表明,下游地區遠遠拉開了與中上游地區的差距,2016年中游地區與下游地區的指數差異為0.0087,而下游地區與中游地區的指數差異達到了0.2616.

4 結論與建議

2010到2016年間,我國長江經濟帶沿線省份的基礎設施發展水平呈下游——中游——上游的次序排列.下游地區穩中向上發展,中游地區發展平穩,甚至發展速度有一定程度的降低,上游地區發展速度最快,甚至對中部地區有趕超的趨勢.同時,三大區域的內部發展水平也存在一定的差異,下游地區的內部基礎設施極差為0.4217,發展不均衡;中游地區內部基礎設施極差為0.1209,發展比較平穩;而上游地區內部基礎設施發展不均衡.

4.1 保持下游地區基礎設施建設穩定增長

為了能夠縮小長江經濟帶沿線三大區域基礎設施建設的發展差距,在政策上應該區別對待.長江經濟帶沿線的基礎設施建設綜合評價顯示出,下游地區發展水平較高,中游地區發展水平中等,而上游地區發展水平最低的趨勢.當前,下游地區的基礎設施建設不僅在發展水平上領先,同時在發展速度上也是較為良好的,下游地區應該繼續保持這種穩定的發展狀態.下游地區的經濟實力較強,城市發展水平較高,社會各項積累豐富,可以通過PPP融資等方式吸引民間資本投入城市基礎建設領域,保障下游地區基礎建設發展的持續增長.

4.2 加快中上游地區基礎設施建設

近幾年來,國家對于中西部地區的政策傾向一再加大,但是由于經濟發展水平、地理位置、自然條件的各方面原因,中西部地區與東部地區的差距仍然很大.此外,除了進一步爭取財政資金的支持,中上游地區的省市也要積極拓寬投資渠道,吸引民間資本介入.事實證明,加大基礎設施建設不僅能夠改善中上游地區的基礎設施發展水平,同時也能夠提高地區競爭力,縮小與長江下游地區的經濟發展差距和人民生活水平.

4.3 協調城市基礎設施建設與經濟發展

眾所周知,地區的基礎設施建設與經濟發展有著密不可分的聯系,但是二者應該有一個合適的比例相互調和.區域基礎設施建設能夠提高全要素生產率并且加快物流系統的服務,進而影響城市的經濟效益;與此同時,區域的經濟增長與基礎設施的建設有著相互影響的正向關系.在協調區域基礎設施建設和經濟發展方面可以借鑒發達國家的經驗,同時結合自身的發展狀況和發展戰略,制定合理適宜的區域基礎建設資金投資額度.

參考文獻:

[1]李忠富,李玉龍.基于DEA方法的我國基礎設施投資績效評價:2003~2007年實證分析[J].系統管理學報,2009,(3):309-315.

[2]張光南,洪國志,陳廣漢.基礎設施、空間溢出與制造業成本效應[J].經濟學(季刊),2014,(1):285-304.

[3]高翔,龍小寧,楊廣亮.交通基礎設施與服務業發展——來自縣級高速公路和第二次經濟普查企業數據的證據[J].管理世界,2015,(8):81-96.

[4]張學良.中國交通基礎設施促進了區域經濟增長嗎——兼論交通基礎設施的空間溢出效應[J].中國社會科學,2012,(3):60-77,206.

[5]程敏,李晉.基于組合評價的長三角城市基礎設施投資績效研究[J].運籌與管理,2013,(2):207-212.

[6]張新波,張偉,段宏博.我國城市設施水平的主成分分析[J].數學理論與應用,2008,(2):75-78.