反思中國當代美術史的研究與寫作

——從20世紀初至70年代的美術史寫作談起

薛永年

通古今之變。

內容提要:本文旨在反思二十世紀初至七十年代的中國美術史學。既考查了中國美術史學作為現代學科形成的時代環境與學科淵源,又分析了近現代中國美術史研究寫作的發展脈絡、研究寫作的類型、所持的美術史觀,圍繞主要關注點進行的理論闡發,特別論述了研究成果中的文化自覺意識和基礎研究的新發展。同時在古今的比較中,回顧了古代書畫史學中值得重視的傳統,對當下的中國美術史研究中遇到的問題和挑戰進行了思考,不僅試圖填補中美術史學史的學術空白,而且在對古今的觀照中提示學術研究有必要對學科整體始終保持反思與自覺。在自覺中反思,在反思中展望。

雖然中國早就有寫書畫史的傳統,但那是舊學。美術史作為中國的一個現代學科,是20世紀才有的,屬于新學。它是隨著西學的引進和新文化運動的興起而出現的。從20世紀初至今,中國美術史的研究和寫作,大略經歷了三個時期,大體與中國社會的變化相一致。自20世紀初年至40年代末葉是第一個時期,從新中國成立到70年代末是第二個時期,新時期以來是第三個時期。本著拉開一定歷史距離看歷史可能更有益的經驗,我想就前兩個時期中國美術史的研究和寫作略述己見。

時代環境與美術史的學科淵源

中國美術史的著述,在世界上出現最早。中國第一本畫史——晚唐張彥遠的《歷代名畫記》,寫于9世紀,早于西方最早的傳記體美術史——意大利瓦薩里的《意大利著名建筑家畫家和雕塑家傳記》700年。與瓦薩里《名人傳》同時論及了中國美術史上畫風數變的著作,是明代王世貞的《藝苑卮言》。西方最早的系統性美術史著作是18世紀德國溫克爾曼的《古代藝術史》,時間相當于中國清代中期張庚的《國朝畫徵錄》。

但是,在20世紀之前,中國沒有作為學科的“美術史”,也沒有這個名稱。屬于書畫史的著述,或叫“記”,如《歷代名畫記》;或叫“志”,如《圖畫見聞志》;或叫“錄”,如《明畫錄》;個別的叫“史”,但取名《畫史》的米芾一書,其實屬于鑒賞雜著,很難說是真正的畫史。從唐到清,大體如此,只是清以后增加了陶瓷、工藝等門類的史論著述。“美術史”這個名詞是從國外引進的,民國成立前一年(1911),商務印書館出版了呂澂編寫的《西洋美術史》,“美術史”作為學科科目最早出現在民國元年(1912)政府教育部的文件《師范學校課程標準》上。五年以后(1917),姜丹書編成了作為教材的涵括中西的《美術史》。

中國美術史作為世界性的學科,也是從20世紀初開始的。在呂澂《西洋美術史》出版的前一年(1910),日本的大村西崖寫成了包括中國部分的《東洋美術史》,1913年日本的中村不折和小鹿青云出版了《中國繪畫史》,1923年英國的亞瑟·衛利出版了《中國畫的介紹》,1927年美國福開森出版了《中國畫史》,1935年沃爾夫林的弟子路德維希·巴賀霍夫出版了《中國美術史的起源和發展》,1947年他完成了《中國美術簡史》,1956年瑞典的喜龍仁出版了《中國繪畫·大師與原理》。在喜龍仁的推薦下,巴賀霍夫的再傳弟子高居翰在1960年出版了《中國繪畫》(李渝譯本改名為《中國繪畫史》,1984年出版)。

國外學者對中國美術史的研究,并不限于繪畫,也不僅僅寫作通史,如喜龍仁在1925年寫作了《五至十四世紀的中國雕刻》,巴賀霍夫的學生羅樾在1953年發表了《安陽時代的青銅器風格》,其他如費慰梅之于武梁祠(其《漢“武梁祠”建筑原形考》,王世襄譯本刊于《中國營造學社匯刊》1945年第七卷2期),古斯塔夫·艾克之于明式家具(其《中國花梨家具圖考》,1944年出版),都有深入專門的研究。他們甚至做了一些美術史目錄學的工作,如衛利1931年出版的《來自敦煌的中國畫的發現目錄》,福開森在1933年出版的《歷代著錄畫目》,1938年出版的《歷代著錄吉金目》(以上兩書的編寫均有中國學者參加并用中文在中國出版)。值得注意的是巴賀霍夫1947年出版《中國美術簡史》之后,美國學者這對此書展開了美術史方法論的討論,批評漢學的方法,提倡美術史的方法。這說明美術史更加專門化了。①

盡管英國波希爾的《中國美術》在1923年即由戴岳譯成中文出版,日本大村西崖《東洋美術史》的中國部分在1928年由陳彬和譯成中文以《中國美術史》之名出版,日本中村不折和小鹿青云的《中國繪畫史》也在1936年由郭虛中譯成中文出版。日本和歐美來華研究的美術史學者大村西崖、福開森、喜龍仁、席克門、羅樾、費慰梅、艾克、孔德等接觸過中國的人文學者,但在新中國成立以前出國留學系統接受美術史專業訓練的只有滕固一人,在新中國成立后又有自前蘇聯留學歸來者數人。所以在20世紀初至70年代末以前,對中國美術史的研究與寫作影響最大的并不是比較專門的西方美術史學,而是已經接納到新學里面來的西學,首先是五四之后興起的新史學,其次是作為新學的藝術學,四五十年代后蘇式馬克思主義理論影響尤著。中國古代的美術史學的成果和傳統基本是受批判的,是若斷若續地在延續。

研究寫作的類型 關注點與理論闡發

自20世紀初至70年代末,中國學者寫作的美術史著作,主要有通史、門類史、斷代史、史論專題、個案、史料纂集、畫家匯傳與書畫著錄。其中主流的著作方式是比較宏觀的通史、斷代史和專題史論。在五十余年間,《中國美術小史》等中國美術通史和中國繪畫通史著作最多,大約20余種。斷代史中的《唐宋繪畫史》、專題論述中的《文人畫之價值》《域外繪畫流入中土考》和“道咸中興”說影響巨大,值得注意。主流寫作方式的形成,總起來看不外四方面原因。一是五四運動對美育的提倡,需要傳播美術知識。二是新史學對科學性系統性的講求,需改變明清書畫史著述破碎支離、語多抽象的弊病。三是西式的美術院校乃至負有傳授職能的畫會需要“通古今之變”的教材。四是以美術院校為中心的新美術運動與中西文化的論爭都需要歷史經驗的論證,探討中國美術發展的出路。

其中的美術通史和美術斷代史,可以看到一個共同特點,那就是像新史學家梁啟超在《中國歷史研究法》主張的一樣,分期敘述美術的源流發展,以期通過分期,體現一定的歷史觀,表現研究取向,闡發對中國美術發展內在邏輯的認識,對中國美術升沉做出因果關系的論述。不過有的學者分期是不自覺的照搬,有的學者分期是自覺的研究思考。偏于照搬的分期有兩種,一種采取了生物演進的模式,實際上自覺不自覺地接受了進化論的歷史觀,如秦仲文的《中國繪畫學史》。另一種照搬的分期則在王朝體系上套用了馬克思主義社會發展階段的模式,試圖體現唯物論的社會史觀,如閻麗川的《中國美術史略》。這兩種分期都沒有深入研究中國美術發展本身呈現出的階段特點,是對現成模式的套用。

自覺的分期則把研究中國美術本身的發展與導致其變化或盛衰的外部原因聯系起來,其一如鄭昶的《中國畫學全史》,以社會政教文化諸因素對美術影響的消長,分為:實用時期、禮教時期,宗教化時期與文學化時期。其二如滕固的《中國美術小史》,以國際文化交流及外來思想滋補對中國美術發展的推動,分為:生長時代、混交時代、昌盛時代、沉滯時代。值得稱贊的是,滕固在結合歷史討論文化交流推動美術盛衰的作用中,十分重視民族特有精神的抉發,他說:“民族精神不加抉發,外來思想實也無補,因為民族精神是國民的血肉,外來思想是國民的滋補品。”②

還有一種自覺的分期,大體依張彥遠的上古、中古、近世分期而略有損益,夾敘夾議地敘述中國繪畫的演變之跡。在夾敘夾議中,或則點到逐漸成長為主流的文人繪畫反映的精神脫離實利的文化價值觀念,如陳師曾的《中國繪畫史》,書中觀點與他的史論專著《文人畫之價值》相呼應。或者把中國繪畫看成不同于西方繪畫的另一體系加以敘述,根究中國繪畫發展的獨特性及其不同于西方的旨趣,如潘天壽的《中國繪畫史》也與他的史論專著《域外繪畫流入中土考》相聯系。

陳師曾的《文人畫之價值》,是對康有為、陳獨秀批判文人畫,以引進寫實主義為中國美術出路的反駁。康、陳對文人畫的批判,確實起到了振聾發聵破除迷信的作用,他們沖擊傳統正宗與放眼世界吐故納新的積極意義自不待言,但是也分明存在著片面性與極端性。具體說來,第一是批判被當成了“打倒”而不是有分析的揚棄;第二是只強調了繪畫的時代性卻沒有論及并非不存在的恒定性與超時代性的一面;第三是對水墨畫本質與功能的認識也失之于表面和狹窄,殊少述及其披露主體內心世界而作用于觀者精神的本質方面。而陳師曾用西方繪畫20世紀初由寫實轉向“不重客體,專任主觀”為參照,從“藝之為物,以人感人,以精神相應”的本質特點③,總結了傳統文人畫的四大要素:人品、學問、才情和思想,把文人畫體現的價值看成中國藝術精神的價值所在,在西方文化沖擊下有力地論述了中國民族文化的價值觀念,為現代中國畫有特色的發展指出了接續傳統而不被寫實主流掩蓋的精神性追求和寫意的途徑。

潘天壽的《域外繪畫流入中土考》,是其中西繪畫分屬兩大體系認識的延伸,他詳考西畫傳入中國的三個時期及其傳入后中國繪畫自主發展的

歷史,面對在西方文化的沖擊下,明確指出“藝術的世界,是廣大而無界限,所以凡有他自己生命的,都有立足在世界的資格,不容你以武力或資本等的勢力屈服與排斥。”④“無論何種藝術,有其特殊價值者,均可并存于人間。”“中國繪畫之基礎,在哲理;西方繪畫之基礎,在科學。若徒眩中西折中以為新奇,或西方之傾向東方,東方之傾向西方,以為榮幸,均足以損害兩方之特點與藝術之本意。”⑤直率地批評康有為以郎世寧為法合中西而成大家的主張,純由“不諳中西繪畫,……不足為準繩。”⑥實際上已孕育了他后來“中西繪畫要拉開距離”的高瞻遠矚的策略。陳師曾與潘天壽的中國畫史專題研究,都以世界范圍為視野,而且還都與日本學者相呼應。陳師曾寫作《文人畫之價值》之前曾與來京的日本美術史家大村西崖討論文人畫,他還把《文人畫之價值》收入了同時刊有大村西崖《文人畫的復興》的《文人畫研究》之中。潘天壽《域外繪畫流入中土考》是《中國繪畫史》中西繪畫兩大發源地兩大體系的深化,而其《中國繪畫史》開端的有關論述也與日人中村不折和小鹿青云《中國繪畫史》開篇的論述相呼應。這是一個很有意思的值得進一步研究的問題。

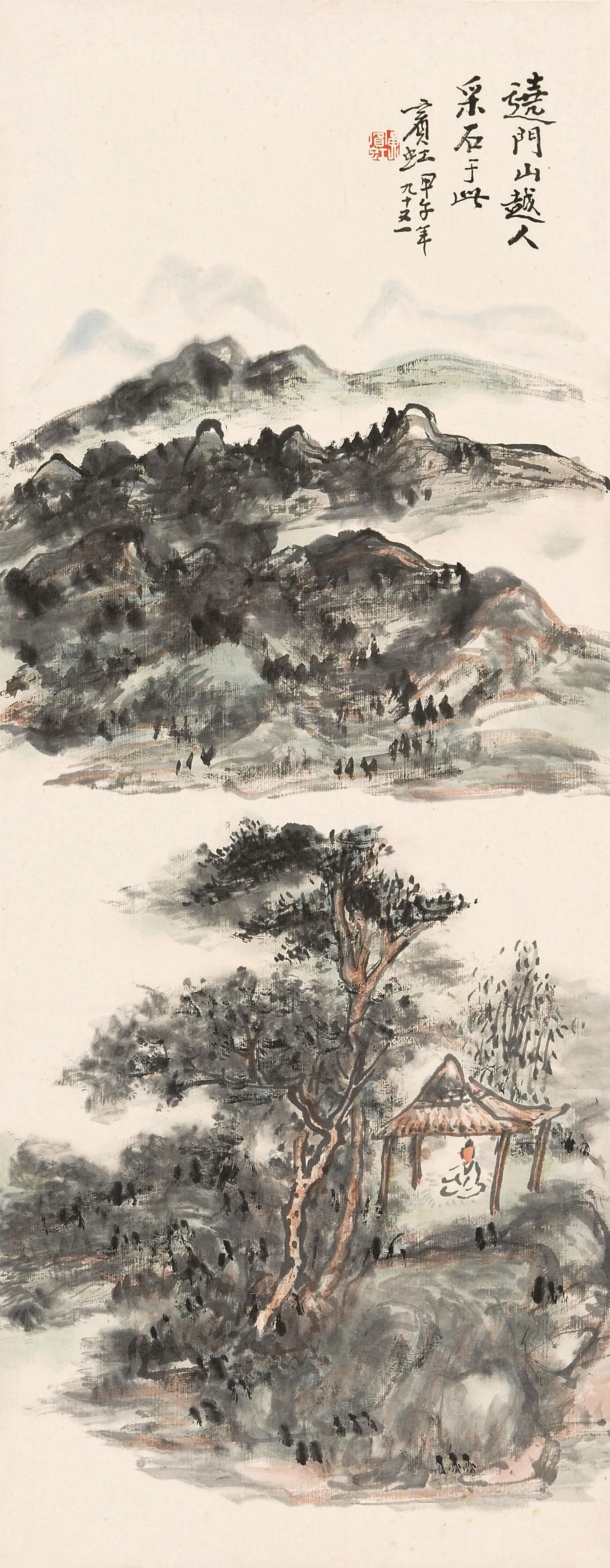

黃賓虹作品

黃賓虹的“道咸中興”說 見于他晚年的《畫學篇》及其《釋義》,也散見于黃賓虹與友人學生的通信中,⑦針對的是后期文人畫現象,但都是在被認為文人畫衰落的歷史時期中標志著文人畫并未一律衰落的自我超越,形式上均是“以復古為更新”,精神上又與畫家遭遇世變時艱引起的奮發圖強有關,更得益于在金石學啟迪下把以書入畫變為金石文字入畫,領悟民族文化精神的源頭。黃賓虹晚年提出的這一見解,表明了一種立足本土研究總結中國畫進入世界格局后自我發展與自我更新的卓見,也從史的論述上證實了文人畫發展到明清既使不效法西方亦未完全衰竭其生命力,超越了庸俗社會學的淺見,揭示出社會發展與藝術發展的不平衡性。可以說,這是他完成充分肯定文人畫的繪畫通史《古畫微》之后,在中國美術通史研究上的新開拓。

上述幾種美術史論,屬于比較宏觀的著述,在細節上今天看來已有若干不足,但高屋建瓴,深刻精警,避免了材料的簡單羅列,善于分析綜合,善于把繪畫發展放到整個社會歷史的進程中去甚至是世界范圍中去考察思索,探求其淵源流變的軌跡和因果關系,從而在西方文化的沖擊下,圍繞著中西古今之爭為中國畫自主的生存發展提出了不規避吸收西方的營養又不被主流話語遮蔽的有歷史依據的系統見解,反映出那一代學者的文化自覺意識。

基礎研究的新發展及與傳統的疏離

美術史的研究,是過程的研究,離不開系列的人物、作品與事件,因此個案研究是基礎。不過在20世紀70年代末以前,雖然有一些纂輯史料之作,但嚴格的個案研究成果不多。始于1958年由上海人民美術出版社陸續推出的“中國畫家叢書”,集中體現了這一時期的畫家個案研究成果,也大多在考證和鑒定上有欠精審。但是世紀初以來對科學方法的講求,卻推動了作為基礎研究的文獻學、書畫鑒定學與美術考古學方法的進展。

古代傳統的中國美術史著作,雖注意史料的收集和積累,也不忽視作品真偽的辨析,但在文獻的考據上,遠比同時代的歷史學粗疏。二十世紀開始之后,中國美術史研究的一大進展,便是講究文獻史料的考據,師從顧頡剛的歷史學家兼美術史家童書業,更明確提倡以考據方法研究畫史。他在《怎樣研究中國繪畫史》一文中指出:“文獻上的記載也不是完全可以當作正確史料運用的。文獻也有真偽,有先后,有可靠不可靠,須得用考據的方法去審查它……,考據工作完事了,進一步才可以寫作貫述大勢的通史。”⑧一些學者對畫史人物或畫史事實的記載,總能夠在廣泛收集佐證材料的前提下,追溯史源,辯明真偽,盡可能恢復歷史的本來面目。在這一方面,歷史學家陳垣為加入天主教的清初畫家吳歷所編的《吳漁山年譜》⑨便是旁征博引考據精詳的一個范例。而黃涌泉的《陳洪綬年譜》,表面上接近系統的編年資料,而實質上卻是含有“叢考”“評論”“傳派”和研究論文的研究成果,其資料的翔實,考證的審慎在上世紀六十年代是殊為難得的。

滕固遠在1933年便己指出:“研究繪畫史者,無論站在任何觀點——實證論也好,觀念論也好,其唯一條件,必須廣泛地從各時代的作品里抽引結論,庶為正當,不幸中國歷來的繪畫史作者,但屑屑于隨筆品藻,未曾計及走這條正當的路徑。”⑩而要從作品中抽引結論.首先必須保證被抽引結論的作品在時代和真偽上具有可信性。為了解決這一問題,隨著西方考古學的東漸和中國考古學的興起,美術文物陸續出土,美術研究者在講求文獻考證的同時,也盡可能的運用考古新發現,滕固等學者甚而至于投身到美術遺跡的考察之中,而且率先翻譯了瑞典考古學家蒙德留斯的《先史考古方法論》,專門介紹了與美術史著眼風格發展密切相關的類型學方法,為推動早期美術史研究利用考古發現和考古學方法走向精密奠定了基礎。

但除去考古出土的美術品之外,還有大量傳世書畫,倘不解決時代真偽問題,所有的闡釋都可能成為空中樓閣。由于大量的書畫分藏博物館和私人手中,美術史家難于直接措手,滕固在寫作《唐宋繪畫史》時即因難見作品,主要靠冰冷的紀錄,發出無可奈何的慨嘆。王遜是受滕固賞識的鄧以蟄高足,他成書于1956年的《中國美術史講義》,在有限篇幅內較全面系統地論述了中國繪畫、雕塑、建筑、工藝多種美術門類在不同歷史階段的發展脈絡和藝術成就,既重視了美術賴以產生、發展、變化的社會條件,重視了美術與政治、經濟、哲學、宗教、文化的相互關系,又沒有忽視美術本身在審美能力(題材)與表現能力(藝術技巧)上的自律發展,在當時是公認水平較高的一部著作。但卻因作品的真偽問題受到了博物館鑒定專家楊仁愷的批判。要解決美術史基礎研究之一的作品時代真偽問題。就不能憑直覺,靠經驗,必須建立科學的理論和方法,1950年代徐森玉的《畫苑掇英序》為建立繪畫鑒定的科學方法奠立了基礎,1964年張珩的《怎樣鑒定書畫》,才以美術史的風格概念從風格入手,運用辯證唯物論,提出了風格比較的方法,和主要依據與輔助依據的理論,初步奠立了現代書畫鑒定學的學理和方法.推動了從作品抽引結論的基礎研究的健康發展。

然而,從整體來看,在以通史、斷代史、畫種史和畫史專論為研究寫作主流的情況下,作為基礎研究手段的文獻考證、美術考古和書畫鑒定的發展遠遠落后于綜合研究,一是由于學者專家無暇去做如此浩繁的工作,二是革命年代對繁瑣考證的批判,使學者對考證鑒定視為畏途。而基礎研究的不足,也影響了宏觀研究的深入,尤有甚者則變成了現成結論的演繹和例證,比如有的美術通史,即套用前蘇聯文藝學“現實主義與非現實主義斗爭而現實主義取得勝利”的結論,把先驗的論點套在中國美術的豐富發展上。在史學界提倡“以論帶史”變成“以論代史”“以論套史”之后,從事實引出結論——即論從史出的學風遭到錯誤對待,于是終至出現了文革中的“儒法斗爭美術史”,使學術研究徹底變成了某種含沙射影的政治觀念的傳聲筒。

古代書畫史學傳統的回顧

20世紀80年代以前的中國美術史研究,無疑在西學、新學的推動下,在學理、方法、成果上取得了前所未有的成就,但因為整體處于西方強勢文化的沖擊下,學者中既學習西方美術史經驗深入膚理、又自覺堅持民族文化價值觀念,堅持繼承古代書畫史學優秀傳統,卓有成效地揭示民族審美特色,并與現代審美要求結合的著作其實并不太多。雖有人延續著古代書畫史傳記、纂輯和著錄等著述方式,但殊少有人去研究古代書畫史學。

中國古代的美術史著述(畫史書法史著述),比史書出現晚得多,而且極少官修,多是私家撰述。在魏晉六朝時代,品畫評畫的著述中已有畫家傳的內容,美術史學著作處于萌芽狀態。直到唐宋,書畫史才成熟了,有了第一部繪畫通史,第一部斷代畫史,第一部區域畫史,第一部合書畫家傳記、畫科書體歷史脈絡理論緒論及皇家收藏目錄為一的著述,第一批分別注重考訂與鑒賞的書畫鑒藏雜著。到元明清三代,除去簡明的書畫通史,區域性畫史之外,斷代畫史增多了,還出現了畫種專史,女書畫家史、僧人畫家史、畫院史,書畫家傳記及書畫家傳記匯編,書畫年表,大量的書畫金石著錄,書畫古物鑒藏著作,陶瓷史工藝史著述。

中國傳統的書畫史著作,萌芽于魏晉之際,受歷史悠久的中國史學傳統的影響。傳統的史學,一開始重在記事記言。那時的方法,還不是怎麼弄清史實,重建歷史,而是把歷史如實地記載下來,是所謂“記注”,是史料學著作,講求信史。從孔子、司馬遷的史學著作開始,才成為有自己看法的“撰述”。孔子著《春秋》,講求“書法”,是有“褒貶”的。司馬遷著《史記》,旨在“究天人之際,通古今之變,成一家之言。”司馬光寫《資治通鑒》,專取“關國家興衰系生民休戚善可為法惡可為戒者”為編年一書,是要總結歷史經驗,作為統治者的借鑒。這些也一定程度地影響了書畫史的寫作。

此外,古代美術史也受漢晉以來圖書目錄學傳統的影響、魏晉興起的人物品評和文藝品評傳統的影響及書畫鑒藏傳統的影響。圖書目錄學重視著錄,人物文藝品評重視精神風采的天人合一,書畫鑒藏則重視風格辨識與書畫流傳。第一部百科全書式的畫史《歷代名畫記》也是史與論結合、畫家傳記與繪畫發展脈絡兼顧、創作與鑒藏并重的。這種史與論結合、畫家傳記與歷史脈絡兼顧、創作與品評鑒藏并重的方法也為宋代的《圖畫見聞志》《畫繼》不同程度的繼承,一味批評傳統畫史又沒有閱讀歷代名畫記等書的人,硬說古代的畫史是編年的,只有史料的,并不符合實際。

在古代美術史著作中,還形成了幾個的特點。首先以作品為依據,《唐朝名畫錄》即“不見者不錄”。《國朝畫徴錄》也是先從所見作品出發,取其信而有徴,再由畫及人加以記述。作者稱“錄國朝畫家,徴其跡而可信者,著于編,……凡畫之為余寓目者,幀幛之外及片紙尺縑,其宗派何處,造詣何在,皆可一二推識,……其所聞諸鑒賞家所稱述者,雖若可信,終未徴其跡也,蓋從附錄……不敢妄加評騭,漫涉多聞。”在一定程度上說明了對風格的重視。其次重視視覺作品的翔實記錄,形成了著錄體裁,內容包括形式風格的特點,題材內容的特點、流傳中的考證評論跋語。金石學著作,尤其注意實地考察、圖像的繪制,位置的復原,題材的考訂,拓本的流傳。第三,重視鑒藏方面的著作,討論風格、真偽、流傳、副本、藏家及市場等有關問題。

總之,如果概述中國古代美術史的傳統,至少可以看到下述特點:求信史,重作品,史論結合,內容與形式并重,風格與精神并重,視覺與文化并重,創作與流傳并重,重史料信息的豐富,不僅用于說明自己的論點,而且給后代帶有不同問題意識學者的研究保存了可供使用的豐富信息等等。當然后期過于重視鑒賞,著作幾乎都是傳記和著錄,重記載、輕論述,零碎片段、個別的記述多,資料性的多,綜合歷史學論述的有見解的少了,導致了史學價值的衰退,也是不容忽視的。

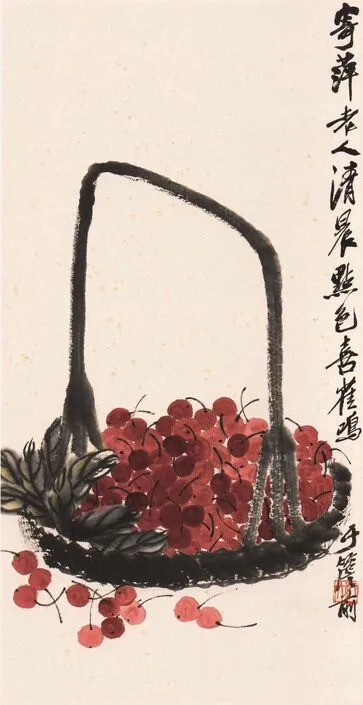

齊白石作品

20世紀70年代末以前的美術史著作,雖然大量地使用了古代美術史籍中能夠說明所論問題的資料,一定程度地借鑒了西方的研究方法,但是并沒有全面認真研究古代書畫史的傳統,也沒有充分發揮資料豐富性的作用,甚至以后期的傳記和著錄當成了古代美術史的全部得出傳統必須批判的看法,這可能是時代的局限,不能不說是一個的缺憾。

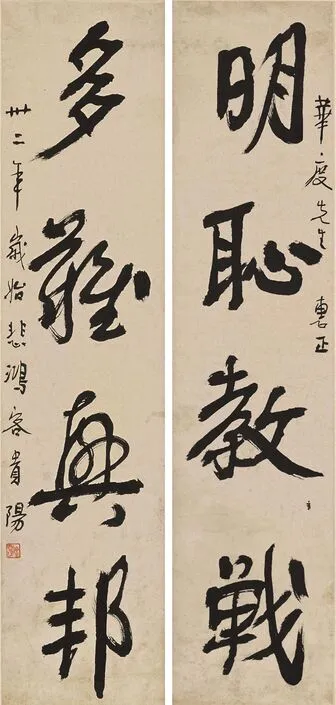

徐悲鴻作品

余論:關于近年來美術史研究

在反思20世紀70年代以前中國美術史研究,再聯系當下的美術史研究,可以看到近30年來美術史的研究,有了極大的發展,也遇到了一些新的問題和新的挑戰。像20世紀一些人被動接受現代西學的現象,依然存在,在如何自覺地有分析地繼承美術史優良傳統方面,仍有些問題值得思考。問題之一是開疆拓土與把握本體二者之間,如何保持動態的平衡。隨著交叉學科的興起,美術史的資源特別是圖像資源已被社會學科人文學科廣泛使用,美術史三大資源(文獻、作品、口述)中的作品及其圖像,如果是真跡,它就不是第一手資料,而是進入過歷史情景的原始資料。它保存了文獻不足以取代的最原生態的信息。這一特點,使作品成為美術史研究不同于一般歷史研究的重要對象。圖象資源被相關學界的開發利用,導致出現了思想史的美術史,社會學的美術史、物質文化史的美術史……等等。站在美術史學科的立場來看,由于研究領域開闊了,專業基礎理論與專門知識的擴展就成了迫在眉睫的問題,而如何把握學科邊界,不忽略美術史學科本體的建設和訓練,也提到日程上來。如何認識自律和他律的關系,如何看待風格品質在美術史研究中的地位,如何看待走在時代前列的天才藝術家的獨特創造與大眾美術的批量化的生產的區別,是否作為人文學科的美術史可以忽略美術的特點,都值得超越時風地加以思考。如果忽略了對風格品質的重視,在文獻和口述歷史上又用非所長,就有了一個朱青生教授曾與我討論過的問題:我們究竟是搞“歷史的美術”,還是搞“美術的歷史”,或者二者怎樣結合才更適合學科分工需要,也許這個問題就是傳統美術史研究和現代流行的新美術史研究的關系問題,怎樣取舍或綜合二者,看來有待大家的努力。這是我想到的第一個問題。

第二個問題是在一切歷史都是當代史的認識下,美術史的闡釋與歷史的把握怎樣不顧此失彼。歷史的真面目往往被掩蓋在紛繁復雜的史料中,只有將歷史上傳承下來的、關于某個歷史人物、某個歷史事件或某個歷史現象的各種各樣的文本和圖像搜集起來,通過反復比對、考證、鑒別,盡可能地掌握其中所包含的完整信息,才能使重構的歷史更加接近歷史的真實,幫助我們在回到從前的歷史環境之中,在理解歷史聯系的條件下闡釋歷史。否則,歷史學盡可能求真求實的學術品格及其嚴謹性亦將不復存在。在歷史哲學中,理解與闡釋是兩個不同層次的概念,區別在于闡釋是主體對客體的外在認知,是古為今用,而理解則屬于主體對客體的全部聯系的切實把握,在知其然亦知其所以然。闡釋如果離開了求真的追求,忽略了對歷史的理解,會不會重復以先驗的觀點選擇史實,會不會重蹈“以論代史”的覆轍,以致歪曲歷史真相。重視走進歷史的原生態,不脫離具體環境地立體地把握歷史,盡可能地貼近歷史的真實,會不會導致在大量的資料工作、考證工作、鑒定工作上花費精力,甚至忽視受眾最關注的當代意義的闡發,這也是我想到的另一個問題。

我想只有把歷史上美術史研究與寫作的反思與當下的美術史研究與寫作結合起來,反思才是有意義的。

注釋:

①參見拙文《美國研究中國畫史方法述略》,載《文藝研究》1989年第3期,收入薛永年著《書畫史論叢稿》,四川教育出版社,1992年版。

②滕固《中國美術小史》商務印書館,1926年版。引自陳輔國編《諸家中國美術史著選匯》960頁,吉林美術出版社,1992年版。

③陳師曾《文人畫之價值》,引自陳師曾《中國文人畫之研究》第7頁,天津古籍書店影印中華書局1926年本《文人畫之研究》。

④潘天壽《中國繪畫史》自敘,商務印書館初版,

1926年版。

⑤潘天壽《域外繪畫流入中土考》,載《亞波羅》,1936年版。引自潘天壽《中國繪畫史》附錄300—301頁,上海人民美術出版社,1983年版。

⑥潘天壽《域外繪畫流入中土考》,載《亞波羅》,1936年版。引自潘天壽《中國繪畫史》附錄293頁,上海人民美術出版社,1983年版。

⑦黃賓虹《畫學篇》,見《墨海煙云》卷首,安徽美術出版社,1989年版。黃賓虹《畫學篇釋義》,收入《黃賓虹文集·書畫編》(下),第480頁。與學生友人書信如1940年代末《致卞孝萱》第三通,見《黃賓虹文集·書信編》第8頁。1948年《致王伯敏》第二通,見《黃賓虹文集·書信編》第12頁。

⑧引自童教英編校《童書業美術論集》252頁,上海古籍出版社,1989年版。

⑨《吳漁山先生年譜——附墨井集源流考》,北平輔仁大學刊,1937年版。收入陳垣著《勵耘書屋叢刻》中冊,北京師范大學出版社,1982年版。

⑩引自滕固《唐宋繪畫史》1頁,中國古典藝術出版社1958年3月重印1933年上海神州國光社本。

見楊仁愷《對王遜先生有關民族繪畫問題若干觀點之我見》,發表于《美術》1956年第6期,收入《沐雨樓文集》上193頁,遼寧人民出版社,1995年版。關于美術史研究寫作中“以論帶史”“論從史出”的討論參見王伯敏主編《中國美術通史》第一卷前言第4—5頁,山東教育出版社,1996年版。王朝聞總主編《中國美術史》原始卷“中國美術史序”第6—7頁,齊魯書社、明天出版社,2000年版。

張庚《國朝畫徴錄》敘,引自于安瀾編《畫史叢書》(三)張庚《國朝畫徴錄》第3頁,上海人民美術出版社,1962年版。