增強現實(AR)技術在中學生物學教學中的應用探索

宗 慧 (南京漢開書院 江蘇南京 211800)

隨著現代信息技術的深度介入,課堂教學模式正發生著創新教育者與學習者互動交流方式的重大變革。在虛擬現實基礎上發展起來的增強現實(augmented reality,AR)技術,作為一種新型的信息展現形式,將虛擬世界的信息與真實世界的信息進行融合,使學習者能在視覺、聽覺、觸覺等方面得到虛擬疊加現實的全方位體驗,增強對學習內容的理解與認識[1]。目前,AR 技術作為一種全新的互動交流方式,正在教育系統快速地衍生與延伸。

中學生物學作為研究生命現象與生物活動規律的入門基礎學科,具有實驗性與探究性的學科特點。強調學習者為主體,能掌握基本實驗操作技能;教育者為主導,能引導學生探索生物的奧秘。而在傳統的生物學教育模式中,過度強調以教育者為中心,單向對學習者進行知識灌輸,以傳授知識為直接目的,學生的主動性被忽略。在新課程改革不斷推進的過程中,擺脫傳統教育模式的束縛,課堂教學模式成為改革的重中之重。AR 技術的出現,提供了一種針對性較強的人機互動模式,強調情境學習、自主學習、探究性學習等學習方式,為生物學科的教學創新帶來新的契機[2]。

1 AR 技術在生物學教學中的應用價值

1.1 AR 技術以“趣味性”為前提,培養主動學習的意識 興趣作為影響學生學習積極性的重要因素,能形成獲取知識強大的內在推動力。而提高學習興趣的關鍵是創建一種趣味的學習情境。AR技術通過多項技術的整合(顯示、傳感、多媒體技術等)將生物學教學資源轉化為直觀化的數字內容(3D 影像、聲音等),與真實環境進行無縫融合,對中學時段的學生具有一定的吸引力。尤其能激發學生“自主學習”的意識,提高學生學習的主動性,增強學習效果。

1.2 AR 技術以“沉浸性”為核心,構建身臨其境的體驗 AR 技術打破了虛擬與現實的界限,能在同一時空里,將虛擬的學習模型置于真實的教學課堂中,為學習者提供眼觀、耳聽、手控等真實感受。通過構建仿真的學習情境,學習者能沉浸其中,增強學習的熱情,喚起學習的靈感,獲取全面的知識訓練。“沉浸性”的學習方式,使學習者身臨其境,產生前所未有的認知,積極愉快的情感,主動探究的行為,極大地提高教學效果。

1.3 AR 技術以“交互性”為關鍵,創設科學探究的環境 AR 技術將虛擬信息疊加到真實世界的同時,學習者可對快速生成的學習對象進行操作與旋轉,進行實時交互。與傳統的靜態學習方式相比,其突出的特點是提高學習的參與度,通過創設的探究情境,激發學習興趣;更多地強調在教學中提升學習者的感性認知與體驗,提供一種平等交流、自主互動的學習方式,增強動手操作能力[3]。

1.4 AR 技術以“可視性”為驅動,實現實踐課堂的教學 AR 技術運用多媒體手段將教材中平面化的文字與圖片,以3D 模型的形式呈現,使抽象事物變得形象直觀,有效提高了學習者對知識的理解和記憶。知識的“可視性”可明晰呈現傳統課堂難以實現的生命現象,使學習者從被動接收轉變為主動觀察,將理論知識與實踐經驗相聯系,有效提高學習者信息處理及傳輸的效能,更有利于提升學習質量。

2 AR 技術在生物學教學中的應用案例

目前,國內、外越來越多的科技公司將視線轉移至開發AR 教育產品,包括AR 技術全套解決方案和工具。大量人力、物力及創新技術的投入,使AR 技術成為未來幾年最具發展潛力的教育工具之一。本文以Z Space 為案例,展示AR 技術在生物學教學中的應用。Z Space 是由美國InfiniteZ公司開發的一款多功能AR 教學解決方案,擁有獨特的STEAM(科學、科技、工程、藝術、數學)教育類內容,操作簡易,允許學生對虛擬的3D 物體進行操控,其產品正在國內中、小學應用推廣。

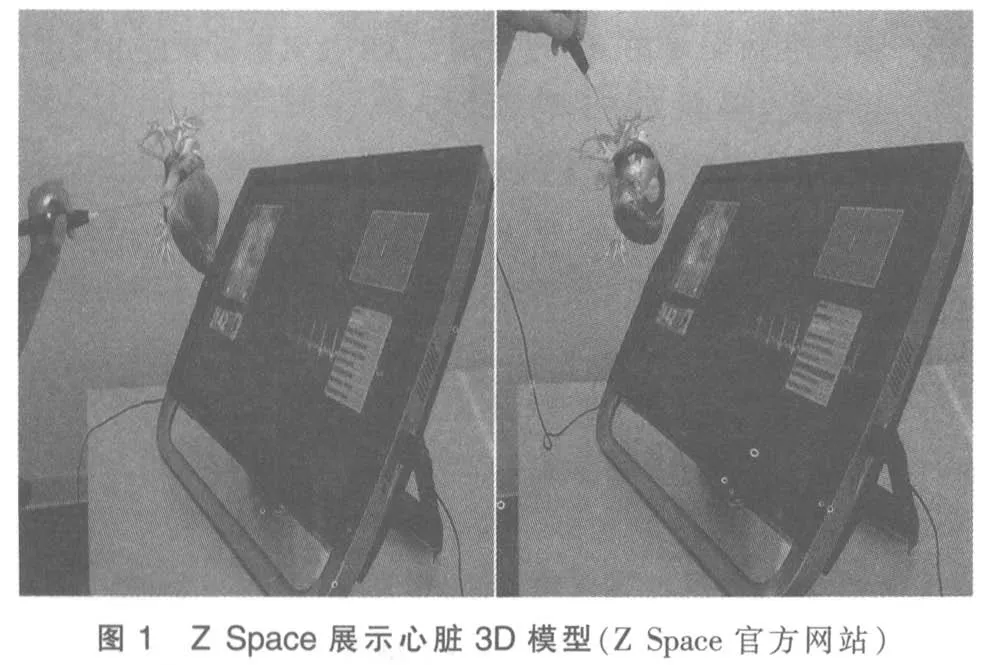

在中學生物學的教學中,存在2 個突出的教育問題: 一是教師對于復雜的生命現象及生物結構,難以用語言清楚表達,即使借用生物模型、圖片,提供了直觀的畫面,仍欠生動、真實;二是學生在實驗操作中,實驗時間難以掌控及實驗效果差,不能深入開展探究,以及深刻理解實驗背后蘊含的生物學知識。Z Space 通過創建虛擬的3D 影像,將仿真的生物模型帶入課堂,可以很好地解決這些傳統課堂上存在的問題[4]。例如,在蘇教版7年級下冊第10 章第2 節“觀察心臟結構”的教學中,使用Z Space 開發的“人體解剖圖譜”程序,可實現實驗探索性教學。“人體解剖圖譜”程序內含人體4 600 多種解剖結構,并將器官與結構處理為3D 可視化模型。如圖1所示,學生通過使用遙控筆將心臟模型帶入現實,可以與模型進行實時互動。通過旋轉操作,可從任意角度觀察立體的心臟結構,甚至可進入心臟的內部,觀察4 個腔及其厚薄,以及與動脈血管和靜脈血管的薄厚差異。學生以小組探究的方式,可深入剖析瓣膜結構及其開口方向,觀察動態的血液在心臟內的流動。

相較于實物教學、模型教學,AR 技術更加形象地展示了心臟的形態和結構,強調了真實事物的動態效果。快速生成的可實時互動的3D 模型,使復雜難操作的生物學實驗變得新穎有趣,對學生更具有吸引力。從教學效果分析,AR 技術調動了學生的積極性,增強了學生的感性認識,加深了學生對知識的理解。

3 AR 技術在生物學教學中的應用展望

3.1 基于“探索性學習”落實課程標準的教育理念 探究性學習是指在學習過程中學生自主構建知識體系,注重學習的過程性、開放性、實踐性。在生物學課程標準中明確要求,大力倡導探究性學習,改變傳統的學生學習方式,有效引導學生主動參與課程,重點突出創新精神和實踐能力的培養。這正與AR 教育產品的設計宗旨相同。目前,已有AR 科技公司基于現實需求,針對中學生物學教學內容,研發以“探索性學習”為教授方式的產品,例如開花植物的研究、人體解剖圖譜等。在AR 教學課堂上,學生以問題為導向,通過實際動手操作,觀察呈現在眼前的動態仿真模型,并與之進行實時互動,完成由教師引導的整個探究性學習過程。AR 技術在教育領域的應用,可以重構教學策略、改變教學方法,為真正實現課程標準要求的“探索性學習”創造條件。

3.2 基于“多方合作”開發AR 教學資源庫 中學生物學不僅有著豐富的知識體系,也包括對自然科學獨特的思維方式和探究過程。依據學科特性,AR 教學資源庫的構建需要研發人員、教師、學生多方的共同參與[5]。科技公司應繼續加大技術的投入,提升體驗效果;通過降低產品成本,提高AR 技術的普及度。教師應主動參與,打破固有的教學思維,提高對新技術、新教學模式的認識。學生應樂于接受新穎事物,在實踐應用中,多提一些真實的用戶感受。一個好的AR 教育產品,應是技術與需求的契合,未來需要多方的共同努力。

3.3 基于“教育價值”建立科學化的評價體系AR 技術作為新興的信息教學手段,一經推出就受到教育領域的重點關注。對于將AR 教育產品引入學校,嘗試在各個學科教學中進行應用,一個關鍵性問題不容忽視,即產品的應用是否能真正提升學生的學習效果。目前,已有研究將AR 教學方式作為實驗組,傳統教學方式作為對照組,探究AR技術對于學習成效及情感認知方面的影響。結果表明,AR 技術能提高學生學習的積極性,產生更好的學習體驗。但是,國內AR 教育產品的應用尚處于早期階段[6],成熟完善的課程評價體系構建仍未確立,亟待對產品的標準化流程、產品的教育價值、教育成效等開展深入探究。

4 結論

綜上所述,AR 技術開創了生物學教學的新模式,以其突出的技術特性體現出強大的教育價值。雖然國內AR 教育產品剛剛起步,但由于教育發展及改革的需要,未來的發展前景被一致看好。AR 產品將以技術革新進行產業升級,在教與學之間尋求創新,進一步確立產品的標準化,從而實現量產化,真正將“虛實結合”“身臨其境”的教學模式帶入課程。