“通過神經系統的調節”一節教學中的常見問題及解析

祝遠超 (湖北省天門市岳口高級中學 湖北天門 431702)

生命活動的調節是高中生物學教學的重點及歷年高考的核心考點。在生命活動的調節中占有主導地位的神經調節尤為如此。然而,在教學中每次涉及到該內容時,不管是新授課還是復習課,學生都會提出許多問題。常見的問題有哪些,又該如何解答?

1 如何判斷人或高等動物的某生命活動是不是反射活動?

例1:用去除腦但保留脊髓的蛙(稱脊蛙)為材料,進行反射活動實驗。請回答與此有關的問題:

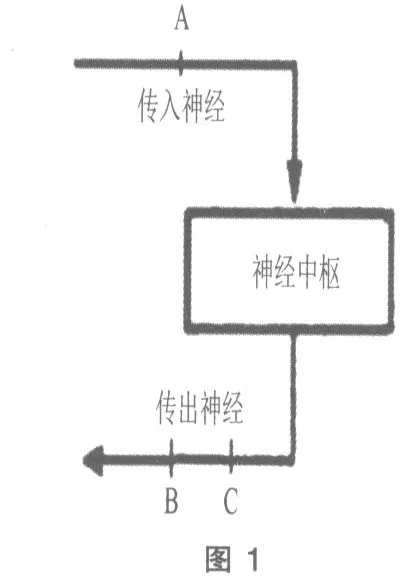

1)若從圖1中B、C 之間剪斷支配脊蛙左后肢的傳出神經,立即刺激B 處,左后肢出現收縮活動,則該活動________(能、不能)稱為反射活動,原因是________________。

2)若直接刺激圖1中B 處,左后肢出現收縮活動,則該活動______(能、不能)稱為反射活動,原因是________________。

3)若直接刺激圖1中A 處,左后肢出現收縮活動,則該活動______(能、不能)稱為反射活動,原因是________________。

解析:判斷某生命活動是不是反射,首先要弄清楚什么是反射。反射是指在中樞神經系統的參與下,動物體或人體對內外環境變化做出的規律性應答。該定義的要點主要有2 點:①有中樞神經系統——腦或脊髓的參與;②發生反射的對象——人或高等動物,其他生物因無中樞神經系統,故不能發生反射活動。據此可知,第1 問和第2 問均不是反射活動,因二者均無中樞神經系統的參與。若僅根據反射的定義分析,第3 問是反射活動,但人教版教材《穩態與環境》中第16 頁有言:“反射活動需要經過完整的反射弧來實現,” 即從反射活動的過程來看,反射必須要經過完整的反射弧(感受器、傳入神經、神經中樞、傳出神經和效應器)。綜合來看,第3 問也不是反射,因為沒有經過完整的反射弧(沒有經過感受器)。

答案:1)不能。該活動不是在中樞神經系統的參與下進行的(或該活動沒有中樞神經系統的參與);2)不能。該活動不是在中樞神經系統的參與下進行的(或該活動沒有中樞神經系統的參與);3)不能。該活動沒有經過完整的反射弧。

當然,第1 小題、第2 小題的第2 空也可答“該活動沒有經過完整的反射弧”。

點撥:在判斷人或高等動物的某生命活動是不是反射活動時,首先看是否符合反射的定義,若符合,則還要看是否經過完整的反射弧。

思維警示:上述第1 小題的第2 空,很多考生經常錯答為“沒有完整的反射弧”。究其原因在于沒有將“是不是反射”與“能不能發生反射”區別開,前者要根據反射的定義和過程進行判斷,即有沒有經過完整的反射弧;而后者要根據反射發生的條件進行判斷,即有沒有一定強度的刺激和完整的反射弧。

2 在人體內神經沖動只能由軸突傳到樹突或胞體嗎?

在判斷神經沖動的傳導或傳遞方向時,首先要弄清對象,即在1 個神經元內還是在2 個神經元間。神經沖動在2 個神經元間的傳遞是單向的,只能由一個神經元的軸突傳遞到另一個神經元的樹突或胞體等,因為神經遞質只能由突觸前膜釋放,作用于突觸后膜(樹突膜或胞體膜等)。而神經沖動在一個神經元內的傳導是雙向的,在一個神經元內有一處受到刺激產生興奮,則興奮可迅速傳至整個神經元,即在一個神經元內神經沖動的傳導方向有:軸突→胞體→樹突、樹突→胞體→軸突、胞體→樹突、胞體→軸突。

例2:在人體內,神經沖動的傳導或傳遞方向不可能為( )。

A.軸突→樹突→胞體 B.軸突→胞體→樹突

C.樹突→胞體→軸突 D.胞體→樹突→軸突

解析:A 選項中若軸突是突觸前神經元的,樹突和胞體是突觸后神經元的,則是可以的。B 選項中若軸突是突觸前神經元的,胞體和樹突是突觸后神經元的,或三者是同一個神經元的都行。C 選項中若樹突、胞體和軸突是同一個神經元的,則神經沖動可以傳導。D 選項中無論樹突和軸突是不是同一個神經元的,在人體內神經沖動都不能這樣傳。故答案為D。

針對性訓練1:在人體內,神經沖動的傳導或傳遞方向不可能為( )。

A.軸突→胞體→樹突→軸突

B.樹突→胞體→軸突→胞體

C.樹突→胞體→軸突→樹突

D.軸突→樹突→胞體→軸突

參考答案:A。

3 神經沖動在生物體內能雙向傳導嗎?

眾所周知,神經沖動在神經纖維上可雙向傳導。神經沖動是否在所有神經纖維上都可雙向傳導?當然不是。因為神經沖動雙向傳導必須有前提條件——在離體神經纖維上,即將神經纖維從生物體內提取出來,在體外做實驗時,刺激離體神經纖維中間的任一部位,神經沖動均可雙向傳導。然而,在生物體內,都是由感受器感受到機體內、外刺激并產生興奮,即在生物體內,神經纖維上的神經沖動只能來自感受器。因此,在生物體內,神經沖動在神經纖維上是單向傳導的。

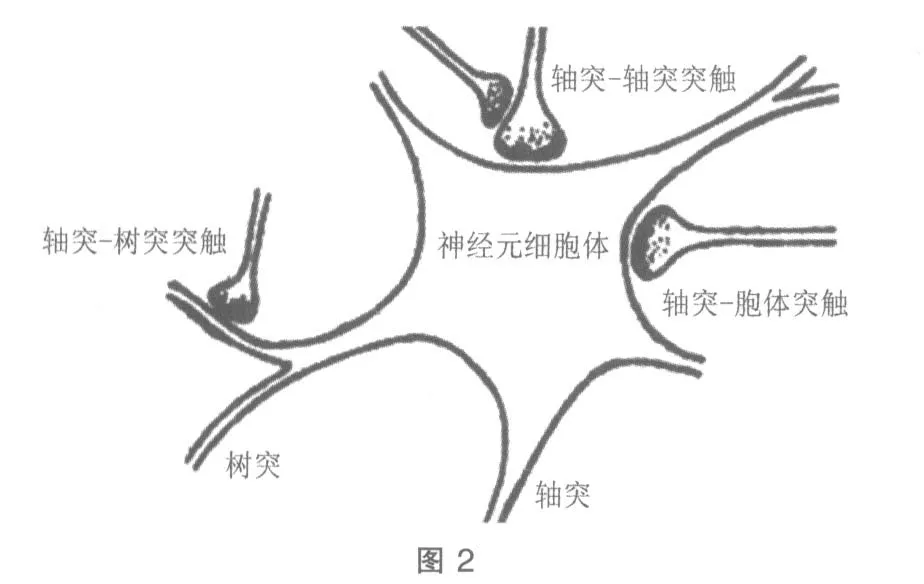

4 根據突觸接觸的部位來分,只有軸突-樹突和軸突-胞體2 種突觸嗎?

要弄清楚此問題,首先要弄清楚什么是突觸。一個神經元與另一個神經元或其他細胞相接觸的部位,稱為突觸[1]。在哺乳動物體內,2 個神經元間形成的突觸有3 種:

①軸突-樹突突觸:一個神經元的軸突末梢與下一個神經元的樹突相接觸;

②軸突-胞體突觸:一個神經元的軸突末梢與下一個神經元的胞體相接觸;

③軸突-軸突突觸:一個神經元的軸突末梢與下一個神經元的軸丘 (指神經元的軸突從胞體發出的圓錐狀隆起部分)或軸突末梢相接觸。

上述3 種突觸如圖2:

此外,神經元還能與肌細胞或腺體細胞形成突觸。

無脊椎動物和低等脊椎動物神經元的任何一部分都可彼此形成突觸,例如樹突-樹突型突觸、樹突-胞體型突觸、胞體-胞體型突觸等。

5 靜息電位是零電位嗎? 膜電位的“+”“-”是何意?

靜息電位是指細胞未受刺激時,存在于細胞膜內、外兩側的電位差。其特點是膜外電位高于膜內,即在細胞膜內、外表面處分別積聚著一薄層負離子和一薄層正離子。正、負離子隔著細胞膜相互吸引,從而形成了“外正內負”的跨膜電位。不同細胞靜息電位的數值不同,例如哺乳動物骨骼肌細胞的靜息電位為-90 mV,神經細胞為-70 mV,人的紅細胞為-10 mV。在生理學中通常將膜外電位規定為0,則膜內電位大都在-10~-100 mV 之間。在生物電中,膜電位的“+”“-”只表示膜內、外電位的關系:“-” 表示膜內電位低于膜外,“+”表示膜內電位高于膜外[2]。

6 產生動作電位和恢復靜息電位需要消耗ATP嗎?

動作電位的產生是由膜外的Na+通過Na+通道內流形成的,該過程是Na+順濃度梯度運輸,屬于被動運輸(協助擴散),不需要消耗ATP。而在靜息電位的恢復期間,鈉-鉀泵的活動增強,將內流的Na+排出,同時將透出膜外的K+重新移入膜內,該過程需要消耗ATP。故產生動作電位時不消耗ATP,而恢復靜息電位時要消耗ATP。

7 抑制性神經遞質作用于突觸后膜時對突觸后膜產生什么影響?

當抑制性神經遞質與突觸后膜的特異性受體結合時,會使其離子通道開放,提高膜對K+、Cl-,尤其是Cl-(不包括Na+)的通透性,使突觸后膜的膜電位增大(例如由-70 mV 增加到-75 mV),出現突觸后膜超極化,持續時間約10 ms。此時,突觸后神經元不易去極化,不易發生興奮,表現為突觸后神經元活動的抑制[1]。

8 什么是自主神經? 它在結構和功能上有何特點?

由腦和脊髓發出的內臟神經,主要分布在內臟,調控內臟、血管、腺體等功能,因不受人意志支配,故稱自主神經,也稱植物神經。它雖通常不直接受意志控制,但仍然受腦的各級中樞控制。其特點主要如下:

1)自主神經支配平滑肌、心肌和腺體,在一定程度上不受意志的直接控制;

2)自主神經自低級中樞發出后,需在周圍部的自主神經節內換神經元,即需經過2 個神經元(腎上腺髓質除外,只需1 個神經元),然后才能到達所支配的器官;

3)自主神經節前纖維是薄髓的有髓纖維,節后纖維是細的無髓纖維;

4)自主神經節前神經元的胞體在腦干和脊髓胸腰段的側角及骶段的骶副交感核;

5)自主神經節后纖維常攀附臟器或血管形成神經叢,由此再分支至效應器;

6)自主神經有交感和副交感2 種纖維成分,且多數內臟器官同時接受交感和副交感2 種纖維的支 配[3]。

總之,“通過神經系統的調節”一節教學中的常見問題較多,例如如何判斷人或高等動物的某生命活動是不是反射活動?在人體內神經沖動是否只能由軸突傳到樹突或胞體?神經沖動在生物體內能否雙向傳導? 根據突觸接觸的部位來分,突觸是否只有軸突-樹突和軸突-胞體2 種類型?靜息電位是不是零電位?膜電位的“+”“-”是何意?產生動作電位及恢復靜息電位是否消耗ATP?抑制性神經遞質作用于突觸后膜時對突觸后膜產生什么影響?什么是自主神經,它在結構和功能上有何特點等。將這些問題弄清楚,對于突破本節教學的難點,使學生釋疑并深入、全面掌握本節內容,應該有一定幫助。