新建本科高校教師教學發展項目簡論

苗貴松

(常州工學院教師教學發展中心,江蘇 常州 213032)

一、新建本科高校教師發展問題

教師隊伍建設是一流大學的首要任務,新建本科高校也不例外。新建本科高校是指1999年以來成立的、多數建在地級城市、服務地方、定位于培養本科應用型人才、學科專業特色建設尚處于探索之中的教學型高校[1]。

截至2017年5月,全國高等學校共有2 914所,其中普通高校2 631所(含獨立學院265所)[2]。在1 242所普通本科高校中,新建本科高校710所(占全國普通本科院校的57%),其中,2015年5月前為678所(含獨立學院275所)[3],近兩年新增本科高校32所(含獨立學院9所)。

隨著新建本科高校規模的擴大,專任教師隊伍數量不足和結構不合理的問題也凸顯出來:青年教師比例過高,“雙師型”教師中具有行業背景特別是具有工程背景的比例仍然較低;具有博士學位的專任教師占比僅為8.4%;由于教師培養培訓工作組織開展不到位,很多老教師仍然沿用老專科的教法來教本科生,對青年教師的傳、幫、帶作用未能有效發揮,青年教師教學水平的提升效果也不明顯[4]。由此可見,要提升我國高等教育整體教學質量,新建本科高校的教師發展至關重要。

二、高校教師教學發展項目的含義和特征

(一)大學教師發展含義

1810年哈佛大學最先施行的學術休假制度被看作大學教師發展支持措施的最早形式。“大學教師發展”(FD)在英語中通常有不同的表述,如“faculty development”“educational development”“professional development”“staff development”“academic development”等。美國是最早促使FD作為學術職業素質開發運動的國家。在德國,FD對應的概念是“大學傳授學”或繼續教育,具有德國特色,探求提升大學教師素質的方法。在法國,并不存在像FD這種形式簡單但內容明確的定義,不過與“教師培養、新任教師培訓、教育學方面的培訓和繼續教育”內容的育成(formation)有很強的關聯性。英國大學教師發展有自己的特點,更多使用SD(staff development),其定義為“大學通過自身努力達到開發人力資源及增強活力的目的”。中國一方面受歐美影響,另一方面,又形成了“教師隊伍建設”這個特殊的概念,不過內容上與歐美FD存在一定相似之處,主要目的是改進教師教學[5]。盡管各國對大學教師發展的界定多有不同,但可概括為兩種理解:一是廣義的全面發展的視角,二是狹義的教學發展視角。

(二)大學教師發展項目

大學教師發展廣義上指發生在大學教師身上的總體變化,這些變化源于學校環境中各種因素的影響。狹義上指為改進大學教師的教學或獲得更多職務上的成就而設計的一些發展項目。近5年來,大學教師發展項目作為高校教師教學水平提升的重要載體,已得到理論研究者與實踐探索者的關注。關注的主要問題有:(1)大學教師發展項目中,結構性變化是什么?(2)哪些目標、意圖和模式引導或影響著大學教師發展項目的開展?(3)新進教師、青年教師、中年教師和資深教師發展項目有何區別與聯系?(4)如何開發兼職教師、女性教師、中外合作辦學教師的特色發展項目?(5)教學型、教學科研型、科研型、社會服務型、保密學科型教師發展項目如何銜接?(6)選擇性發展項目和強制性發展項目如何平衡?(7)高校、院系、教師層次發展項目如何統籌?(8)不同類型、不同規模、不同區域高校教師發展項目怎樣和而不同?(9)智能時代大學教師發展項目的核心要素是什么?這些大學教師發展項目的基本問題,總體上具備以下基本特征:能夠有效促進教師的專業發展、教學發展、組織發展、個人發展,能夠設計一種良好的發展機制,滿足各類教師群體的發展需求[6]。

三、國外高校教師教學發展項目研究概觀

(一)國外高校教師發展項目的6個階段

20世紀50年代中葉至60年代是大學教師發展的學者階段。此階段,高校的核心是教師,即投身于高等院校研究、教學、社會服務和文化傳承創新的人。學者階段大學教師發展的各種努力幾乎完全定位為學術能力的提高,教師發展的主要目標是幫助其掌握學科領域的專門知識。這與傳統大學以研究高深學問為己任的職能相輔相成。

20世紀70年代是大學教師發展的教師階段,重點關注教學發展,重點轉向教學技能開發研究與實踐,以及教學發展和評估項目設計[7]。1975年,伯格威斯特和菲利普斯在《有效大學教師發展項目的組成部分》一文中提出了第一個模型:大學教師發展是由教學發展(過程)、組織發展(結構)和個人發展(態度)組成的。大學教師發展應該在態度、過程和結構三個層次上展開,如果僅僅注重一個層次的變化,教師發展的項目便難獲得成功。同年,森塔對美國700多所高等教育機構進行了調查,發現這些高校的教師發展項目有45種,并把這些發展項目概括為4個范疇:教師參與項目、教學提高項目、傳統項目、評價項目。教師參與項目向教師介紹學校發展目標,老教師與新教師的合作等,與我國高校教師崗前培訓類似。教學提高項目主要指教學專家對教師在提高教學技能、評定學生成績方面的幫助。傳統項目包括年度優秀教學獎、學術休假等。評價項目包括學生評教、同行評價以及對所有教師的定期績效評價等。

發展者階段始于20世紀80年代,許多高校開始啟動新的項目并更新已有的項目,諸多基金會開始關注大學教師的活力,并對大學教師發展項目大力投資。

20世紀90年代,隨著世界高等教育大眾化時代的到來,高校開展多元化教學,教師發展進入學習者階段。越來越多的新教師、非終身制教師、女性教師和兼職教師出現,大學教師發展項目的作用日益突出。1990年,美國學者Bland和Schmitz的《關于教師群與機構活力的研究動向》從141位學者的觀點中整理出178條建議,作為促進教師和大學活力重振計劃的提案(活動重振項目),其中的20項如表1所示。

資料來源:(日)有本章:《大學學術職業與教師發展FD——美日兩國透視》,丁妍譯,復旦大學出版社,2012年,第97頁

1990年,辛普森對高等教育機構的教師發展項目進行了研究與分類,將其分為綜合發展項目、專業發展項目、個人發展項目、干預性項目、特殊群體項目[8]。1991年,美國教育聯合會(NEA)明確提出教學發展是教師發展的四個主要方面之一。同年,陸冰發表的《中美高校教師發展項目比較研究》(美國德克薩斯科技大學博士學位論文)則是高校教師教學發展研究的代表性成果。

進入21世紀,大學教師發展進入網絡階段。2000年和2003年,美國“未來教師培養計劃”先后以《大學、學院共同培養我們所需的教師》《未來教師培養計劃在人文社科領域:一種改變的指南》《未來教師培養計劃在自然和數學領域:一種改變的指南》為題,向社會公布了研究成果[9]。網絡化學習是新世紀高等教育的優勢,現代教育技術在高校教學中的運用激增,大學教師發展隨之轉型。

2012年以來,大學教師發展進入MOOC教學和虛擬教室階段。2012年被《紐約時報》稱為“慕課元年”。這場由斯坦福大學、哈佛大學、麻省理工學院等世界頂尖名校掀起的教育風暴震動了整個高等教育界,引發各界的密切關注,喚起了對教學模式的重新審視,標志著教育開始走出工業文明,步入數字化時代[10]。

(二)海外高校教師教學發展項目的案例

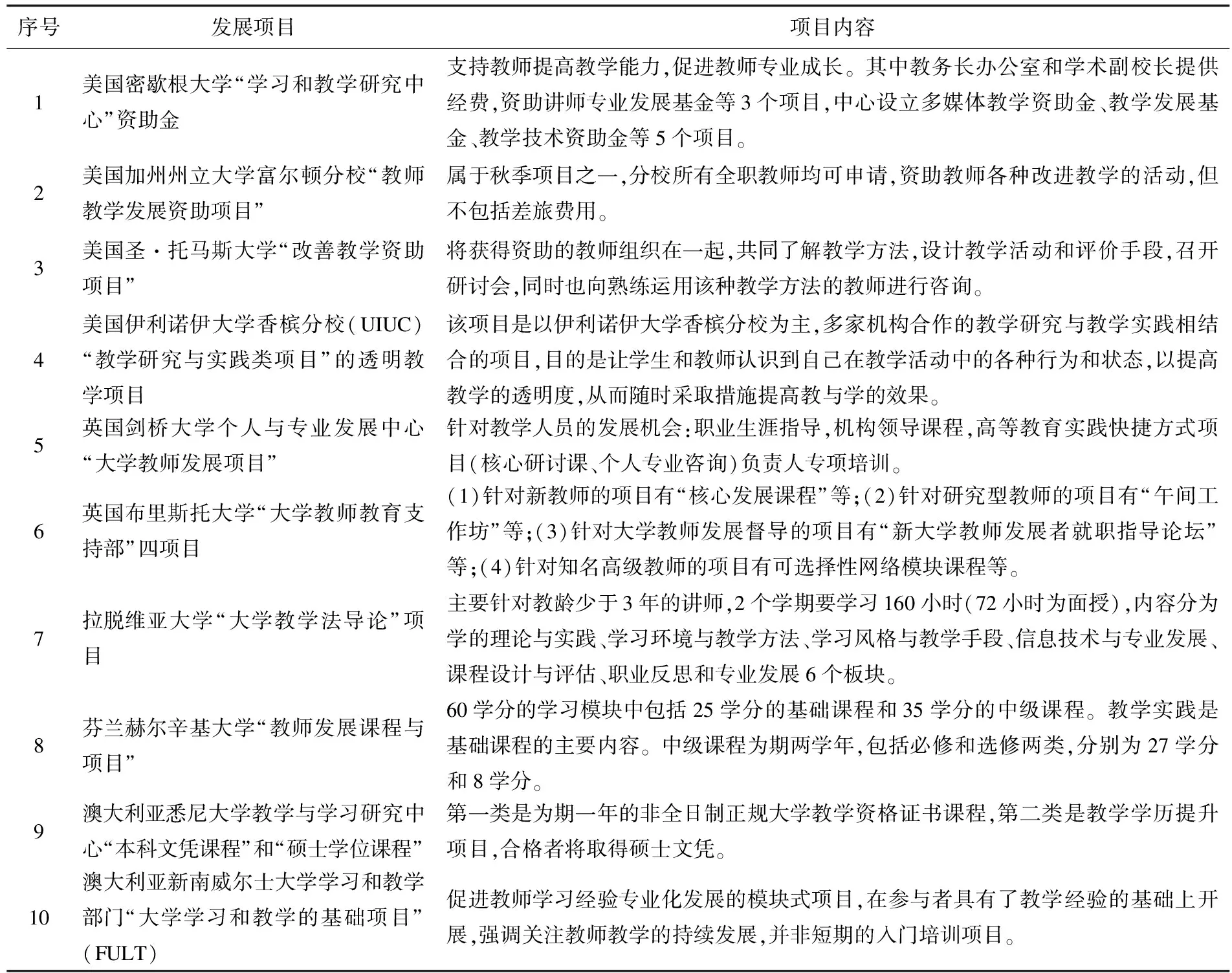

近10年來,發達國家大學教師教學發展項目逐漸走向全程化、綜合化、制度化、專業化,部分實現了學科化與技術化。其典型案例見表2。

表2 國外高校教師教學發展項目的案例

資料來源:筆者根據相關研究文獻整理

四、我國高校教師教學發展項目研究綜述

我國則以港、臺高校為先鋒,融入世界大學教師發展潮流。如臺灣大學于2006年成立了教學發展中心,主要開展4類教師教學發展項目:一是開展新教師研習營,二是建立教師傳習制度,三是舉辦卓越教學講座,設立教學工作坊,制訂教學領航計劃,四是推廣微型教學。香港大學教與學促進中心的發展項目主要包括必修項目、專業化的學習、咨詢等,這些項目之間是相互嵌套和相互關聯的,為教師不同發展階段提供相應的幫助。港臺高等教育國際化程度比較高,可以為內地高校教師教學發展國際化與本土化融合提供借鑒。

2008年之前,學界對大學教師發展項目的研究始于“高校教師培訓項目研究”,主要集中在“教育技術培訓”和“崗前培訓”兩個方面。而關于“外語培訓”“助教研修班”“訪問學者”“學歷培訓”等,則鮮有提及[11]。

對于內地大學教師發展項目,2009年后較為重要的論文有:舒志定等人的《高校教師培訓項目運行問題及發展策略解析——對浙江省48所高校的調查》(《教師教育研究》,2010年第4期)、孫濱麗等人的《教師知識結構轉變的管理機制研究——“項目引導型”與“機構驅動型”機制的對比分析》(《國家教育行政學院學報》,2011年第1期)、侯定凱的《教學技能培訓的有效性研究——對上海市屬高校新入職教師培訓項目的調查》(《復旦教育論壇》,2014年第4期)、張雯雯的《民辦本科院校新教師培訓項目初探——以G學院為例》(《教師教育論壇》,2017年第7期)等。

一些省市將教師發展項目作為提升高校教師職業能力的重要載體,有的已經形成體系,如上海市屬高校新入職教師培訓項目,新建本科高校與應用型本科高校的項目開始受到關注。近幾年教育部全國高校教師網絡培訓中心計劃中,就有新教師在線課程與專題,分階段、分層次、分群體的定制培訓項目以及高校教師培訓工作者培訓項目,尚需學者重點研究。

就大學教師發展項目實踐影響而言,30個國家級教師教學發展示范中心的影響較大,一些老牌“雙非”高校(如上海中醫藥大學、首都經濟貿易大學、浙江工業大學)的典型經驗也很有影響力。

研究發現,高校類型、規模和不同群體教師也影響著大學教師發展項目的選擇。對新教師、處在職業中期和職業晚期的教師,需要實施不同的教師項目,兼職教師的發展需求不同于全職教師。如在規模較大的研究型大學,分散到各個院系的教師發展項目會更有效;而在新建本科高校,集中式的校級教師發展項目則更有成效。因為新建本科高校規模較小,更強調教學規范,青年教師和新教師所占的比例大,集中培訓是首選。但強制性發展項目要少而精,高校學科專業的多樣性使得高質量選擇性發展項目供不應求。

五、新建本科院校教師教學發展項目摭言

新建本科高校尚無成熟的教師教學發展經驗。與老牌高校相比,新建本科高校教師發展項目更重實踐性;相對于高職高專院校,新建本科高校教師發展項目更重研究性。

(一)項目比較劣勢

1.行政化氣氛濃

新建本科高校更加注重控制管理和教學規范,教學文化建設任重而道遠。領導忙于行政日常事務,帶頭做科研的少,很多人爭聘行政管理崗位。這對新建本科高校教師教學發展非常不利。一些高校官網大部分的報道是行政領導的活動,教師、教學等方面的活動難成要聞,教師發展項目還是以培訓為主,效果不理想。另外,項目剛性有余而柔性不足,影響發展成效。

2.老帶新有困難

新建本科院校的青年教師多且學歷高,但是原有中年、資深教師整體學歷較低,指導青年教師科研乏力,影響教學權威性。筆者曾參加了一次某高校二級學院新進教師教學反思會,一位早年引進的本科學歷的教授真誠談到指導新引進青年博士的尷尬:自己高端科研項目很少,而青年博士更注重科研水平,教學上,在新技術、新手段的應用方面,自己反而更需要向青年人請教。這與研究型大學的教授的科研指導可謂有天壤之別,青年教師獲益有限。一些二級學院老教師數量較少,更加劇了老帶新的難度。

3.請名家不容易

有研究指出,地方高校教師最愿意參加的大學教師發展項目是名師講壇,這可能與地方高校教師和學生的群體特征有關[12]。但新建本科高校多在地級市辦學,除東部發達地區外,交通相對不便,請名師來校做項目指導有困難。此外,名師大都就職于研究型大學,對新建本科高校師生了解有限,講座缺乏針對性。

4.缺乏團隊支撐

新建本科高校辦學時間較短,學科專業特色尚處于形成階段,規模小,專業雜,幾乎一個專業就設一個系,一些專業每年只招1個班,教師只有10人左右。有的專業匆匆上馬,超過10年就算老專業了。教師幾乎都在單打獨斗,同行稀少,知音難覓,缺乏真正意義上的課程教學、科學研究、社會服務團隊,難以適應智能時代教師發展項目的要求。

(二)可優先選擇的項目

1.兼職教師項目

新建本科高校專業結構強調社會需求導向,這就要求教師具有相關行業經歷,教師進企業和企業來高校是兩條解決路徑,但目前新建本科高校一般尚未實施相關教學發展項目。兼職教師發展主要是教學方面的發展,如美國峽谷學院的聯合項目是一系列以微格教學為基礎的研討班,為兼職教師提供與課堂相關的實踐經驗[13]。可以看出,兼職教師發展項目與新建本科高校普通教師關注社會實踐正好相反,教學實踐是中心。就江蘇而言,高校兼職教師多為產業教授,2011—2016年已有700多名,但新建本科院校幾乎沒有。2017年,常州市產業教授選聘工作啟動,新建本科高校兼職教師工作將邁上新臺階。

2.教學劇場項目

教學劇場項目最早由美國密西根大學實施,以互動和情境性而著稱。教學劇場項目具有其他發展模式不具備的優勢,更適合青年教師[14]。如前所述,我們的教師發展項目總體上形式比較單一,內容比較枯燥,不太符合成人學習心理。上海交通大學教學發展中心“教學相聲劇”項目頗有趣味,譬如《我愛上課》《牛老師先飛》《助角》《高數下的小矮凳》《好老師》等,值得借鑒。

3.社會服務項目

地方本科高校轉型的實質是人才培養模式和教師發展指向的轉型,是教師轉變與學校教育質量提高同步發展,其落腳點是“教師—市場邏輯”和“教師—學生邏輯”,即教師專業發展需要考慮教師的思想和實踐如何為市場發展服務,需要考慮教師怎樣讓學生了解工作實踐過程,具備完成工作實踐過程的能力等問題[15]。與研究型大學和高職院校相比,新建本科高校教師發展項目要加增社會實踐和教學研究內容。“教學”是高校的第一職能,“研究”是保持本科教育水準的保證,而“實踐”是應用型院校的根基。

4.特色發展項目

國家“十三五”應用型本科產教融合發展工程規劃項目和教育部產學合作協同育人項目,為新建本科高校制定教師社會實踐實施辦法和“雙師型”教師認定暫行辦法提供了高端平臺。新建本科院校的后發優勢也很明顯。近兩年設立的滇西應用技術大學、茅臺學院等新建本科院校,都為其教師教學發展提供了后發優勢項目,因規模小、定位準,教師教學發展項目更容易確立“新道路、新使命、新成就”的新標桿。

如何保證教師的質量、促進教師的發展與成長已經成為世界高等教育普遍關注的焦點。大學教師發展項目是促進教師發展與成長的重要渠道之一。雖然對大學教師教學發展項目的研究還不夠多,但是大學教師發展觀正朝著應用型轉向,新建本科高校更需如此。

[參考文獻]

[1]李文虎,朱錫芳,苗貴松.新建本科院校產學研合作培養應用型人才[J].常州工學院學報,2011(5):1-6.

[2]中華人民共和國教育部.全國高等學校名單[EB/OL].[2017-06-05].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A03/moe_634/201706/t20170614_306900.html.

[3]瞿振元.新建本科院校走出特色發展之路[N].中國教育報,2016-04-08(2).

[4]全國新建本科院校教學質量監測報告(摘要)[N].中國教育報,2016-04-08(8).

[5]有本章.大學學術職業與教師發展FD:美日兩國透視[M].丁妍,譯.上海:復旦大學出版社,2012:110-111.

[6]周萍,沈貴鵬.高校教師發展項目的開發與實施研究:以高校競爭性教研資助項目“教師卓越工程計劃”為例[J].江蘇高教,2013(5):69-71.

[7]索爾奇內利.大學教師發展:從歷史邁向未來[M].周軍強,譯.北京:北京師范大學出版社,2016:2.

[8]徐曉紅.澳大利亞大學教師發展研究:基于學術職業的視角[M].上海:上海大學出版社,2016:26-27.

[9]聶永成.美國的博士生教育與“未來教師培養計劃”[J].教育評論,2012(1):156-158.

[10]陳玉琨,田愛麗.慕課與翻轉課堂導論[M].上海:華東師范大學出版社,2014:5-12.

[11]范怡紅.中國與歐洲大學教師發展比較研究:基于多維學術的視角[M].成都:西南交通大學出版社,2013:119-120.

[12]房厚信,余宏亮.轉型期地方高師院校教師教學發展的實證分析:以A省F師院為例[J].池州學院學報,2015(4):131-134.

[13]徐延宇.高校教師發展:基于美國高等教育的經驗[M].北京:教育科學出版社,2009:166-167.

[14]師為碩,黃國清.增設教學劇場項目,促進地方高校青年教師發展芻議:基于地方高校轉型的視野[J].淮陰師范學院學報(自然科學版),2015(1):73-76.

[15]王坤.論地方本科高校轉型對教師專業發展的影響[J].教師教育研究,2016(4):26-31.