聞道而勤行之

王威威

文化是一個民族的精神生命,而哲學這一追問宇宙人生根本問題的智慧之學則是這一精神生命的核心。新時代的中國哲學研究以及哲學智慧之繼承發揚應有明確的問題意識,要回歸到中國哲學固有的問題,確定特定的哲學思想所欲解決的問題是什么,進而思考這些思想所蘊含的智慧如何為現代問題的解決提供思路和方案。同時,應處理好歷史性與時代性之關系,需要梳理出重要思想觀念的歷史淵源、發展脈絡和基本走向,把握中國哲學自身的發展邏輯,明晰思想觀念的發展與時代變遷之互動,進而探討這些思想觀念在新的時代應如何發展、應以怎樣的形態存在。

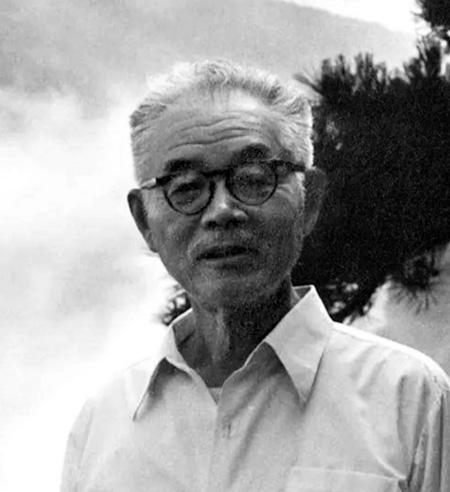

2017年11月,張岱年先生主編、方立天先生副主編,程宜山、劉笑敢、陳來共同撰寫的《中華的智慧》一書由中華書局再版,該書由各位名家研精覃思而成,語言簡潔而不晦澀,兼具專業性與大眾性。

此書的寫作由羅素的《西方的智慧》而引發,張岱年先生在序言中講道:

西方哲學追求智慧,所以西方哲學所取得的成果可謂之“西方的智慧”。中國古代哲人志在“聞道”,“道”即真理,亦最高的智慧。在這個意義上,中國歷代哲學家所提出的創造性見解,亦可謂之“中華的智慧”。

該書選取了從孔子、老子到顏元、戴震共三十余位最具創見的哲人及《易傳》這部經典,以人物或經典為綱,凝練出每一位哲人或經典最有代表性的觀點和命題進行具體闡述。例如,講孔子包括“己欲立而立人”“為仁由己”“過猶不及”“多學而識與一以貫之”四個方面,講老子分述“道為萬物之宗”“道法自然”“禍兮福之所倚,福兮禍之所伏”以及“柔弱勝剛強”,講張載以“虛空為氣”“凡象皆氣”“神天德,化天道”“一故神,兩故化”“合內外,大其心”“民胞物與”為題,講戴震則有“一陰一陽、生生而條理”“理者,察之而幾微必區以別之名”“心能辨理”及“理存于欲”。而且,作者對每一位哲人思想的闡述并沒有簡單地依照所選命題進行條塊分割式的解說,而是十分重視各個命題、思想觀念之間的聯系,從而使每一哲人的思想呈現出整體性。如關于王夫之思想的討論由“體用胥有”開始,繼而探討其在理氣、道器關系方面的含義,再提出“誠”為“體用胥有”學說的歸宿。如此條理清晰的解說使讀者能夠更好地把握每一位哲人的主要思想及其思想的邏輯。

而當我們從整體上串聯起一系列代表性命題,就可以發現中國古代哲學固有的重要問題及核心的觀念,并可見歷代哲人關于特定問題的各種看法以及關于特定觀念的不同闡釋。如關于天人關系,有荀子的“明于天人之分”,董仲舒的“天地人相為手足”,柳宗元的“天人不相預”,劉禹錫的“天人交相勝”,程顥的“天人一理”。關于體用關系,有法藏的“用即體,體即用”,程頤的“體用一源”,朱熹的“體用對待而不相離”,王夫之的“體用胥有”。關于知行關系,有朱熹的“知先行后”,王陽明的“知行合一”,王夫之的“知以行為功”。關于自然無為的觀念,有老子的“道法自然”,揚雄的“吾于天見無為之為”,王充的“天道自然無為”,王弼的“名教與自然”,向秀和郭象的“萬物必以自然為正”“順其自然即是無為”,程頤的“道則自然生萬物”。關于陰陽學說,有《易傳》的“一陰一陽之謂道”,程頤的“陰陽無始”,朱熹的“陰陽交變”,王夫之的“陰陽具于太虛絪缊之中”,戴震的“一陰一陽,生生而條理”。而且,作者在對命題的具體闡述中均會回溯其思想來源,澄清其對前在思想的繼承和發展,并探討其對后來者的影響。如此,就清晰地描畫出了中國古代重要思想觀念的歷史淵源和發展脈絡。

作者對不同哲學家的思想進行了細致入微的比較,異中求同,同中求異,突出思想的連續性和突破性,對思想之間的同異及思想各自的特性有著非常精準的概括。如關于孟荀的人性論,作者提出二者在形式上針鋒相對源于他們對“性”的定義不同,實際上是異中有同。關于張載的“視天下無一物非我”與程顥的“以天地萬物為一體”,作者認為二者相通,但前者的基礎是氣一元論,而后者是基于心理體驗。關于張載和程頤的氣論,作者指出在張載的氣一元論中,氣只有形態的轉變而沒有消滅,而程頤認為氣有產生、有消盡。關于陽明心學與程朱理學的關系,作者提出王陽明的知行合一思想反對程朱的知先行后說,又發展了程朱的真知必行說,在格物致知中,王陽明重視“致知”,即發揮自己的良知,而朱熹重視“格物”,即“即物窮理”。關于顏元的事物之學與程朱理學、陸王心學的區別,作者認為程朱重理,強調明理,陸王重心,強調明心,顏元重事和形,強調習行,朱陸別義利為二,尚義輕利,顏元強調義利統一,兼重義利。凡此種種,足以幫助讀者在復雜的思想關系中理清頭緒,令人有茅塞頓開之感。

當然,作者的目的不僅在于呈現出中國古代哲人所求之“道”的內容,而且對其價值有著多角度的評價,其中被肯定的內容即是中國古代哲學智慧的集中體現。一方面,作者指出了一些思想對中國哲學發展、對中華文化特征形成的作用。例如,老子的“道”徹底推倒了上帝的寶座,開創了無神論的傳統,“道”的學說包含了“宇宙論”和“本體論”問題,是對中國哲學的突出貢獻;《易傳》發展了孔子積極有為的人生態度,奠定了中國思想文化“剛健自強”的精神;王弼的本體即在現象之中的觀點上承秦漢之風,下啟宋明之學,為形成中國特色的本體論傳統做出貢獻;周敦頤的“尋孔顏樂處”為仁學增添了人格美和精神境界的內容,對宋明理學的人生追求產生深遠影響。這一分析過程亦呈現出作者對中華智慧整體特征的認識,其結論由具體分析中抽象出來,有著扎實的文獻依據,因而與其他直接探討中華智慧特征的論著截然不同。同時,作者指出了一些思想所具有的超越時代的意義,如肯定孔子所提出的“仁”的道德觀念有著相當普遍的意義,老子希望社會的治理者約束強制的手段,實現自然而然的理想秩序,這一思想有長遠的啟示意義。此類內容是我們在尋求傳統文化的創造性轉化和創新性發展過程中應該特別重視的。

此外,近些年來新出土的簡帛資料更新了學術界對中國古代思想尤其是先秦思想的認知,此次新版問世,作者以出土文獻與傳世文獻相互對照,對原有觀點進行了補充。如通過多版本《老子》的比較研究,作者提出《老子》一書在流傳中有語言趨同、思想聚焦兩種情況,這樣的演變是依據文本原有特點進行的改善,此外,道家思想并非簡單否定儒家倫理,而是在儒家倫理之上增加了自然而然的價值取向。

中華之智慧經歷了幾千年的傳承和發展,就像一條奔流不息的河流,在千回百轉中呈現出各異的風景,卻又有著大體一致的方向并貫穿著鍥而不舍的精神。老子云:“上士聞道,勤而行之。”古代哲人不僅在學問上追尋此道,亦在生活中踐行此道。該書以文字的形式向我們展現了中國古代哲人所聞之“道”以及“聞道”的歷程,其中必有令人頓覺與古人心意相通的思想和令人向往的高遠境界,吾輩亦當“勤而行之”,方為真正的文化傳承。

(作者系華北電力大學國學研究中心教授。)