管涌型無黏性礫石土顆粒遷移試驗研究

石 曉 旺

(中鐵第六勘察設計院集團有限公司,天津 300308)

1 概述

無黏性礫石土通常是指礫粒組質量百分數大于50%,且滲透系數大于i×10-4cm/s的粗粒土[1]。該類土具有強度高、變形小的優點,在河床覆蓋層廣泛分布,通常作為土石壩體的地基和填筑料。但是無黏性礫石土顆粒組成離散性大、粒間黏聚力小,這導致土體內細顆粒受到的約束程度較低,一定條件下很容易伴隨水的滲流作用發生流失而出現管涌破壞。

由于無黏性礫石土屬于無黏性土,因此認為有關無黏性土管涌的研究普遍適用于無黏性礫石土。關于無黏性土管涌的研究,主要集中于土體的幾何條件和水力條件:1)所謂幾何條件是指管涌型無黏性土所對應的顆粒組成特征及其結構。Istomina[2]根據土的不均勻系數區分無黏性土發生管涌或流土破壞;Loebotsjkov[3],Aberg[4]通過級配曲線將無黏性土區分為內部結構不穩定土和內部結構穩定土,認為不穩定的土將發生管涌破壞;劉杰[5]、蔣嚴[6]基于細料填充骨架孔隙的原理,提出了鑒別無黏性土發生管涌破壞的方法。2)水力條件是指發生管涌所需要的滲透力大小。吳良驥[7]、沙金煊[8]根據滲流過程中單個顆粒的極限平衡狀態,提出了管涌的臨界水力梯度公式;毛昶熙[9]在此基礎上提出了土體內部各級顆粒發生管涌的水力梯度公式。

無黏性土管涌的研究雖已取得豐富成果,但卻缺乏對管涌現象中土體內部細顆粒遷移過程的認識。為此,針對無黏性礫石土擬開展滲透變形試驗,了解土體發生管涌現象的具體過程,分析內部細顆粒隨滲流移動的規律及其影響。

2 無黏性礫石土滲透變形試驗

2.1 試驗土料

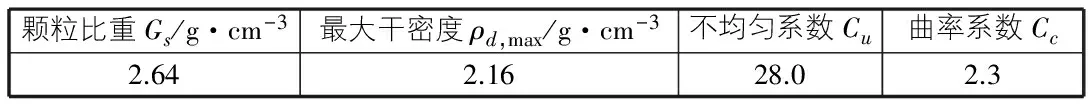

試驗土料選自青海省景陽水庫某取土場,表1列出了土料部分物理性質參數,圖1為土料的平均顆粒級配曲線。可以看出:土料顆粒組成主要集中在0.075 mm~40 mm之間,其中小于2 mm顆粒累計質量分數為29.3%,小于0.075 mm細粒含量的2.3%,不均勻系數Cu=28.0,曲率系數Cc=2.3,屬于級配良好礫[10]。土料的顆粒比重為2.64 g/cm3,采用振動法測得最大干密度為2.16 g/cm3。結合文獻[5]對滲透破壞類型的預判方法,試驗土料級配不連續,細料含量為17%,初步斷定屬于管涌型土。

表1 土料物理性質參數

2.2 試驗儀器及方法

如圖2所示,試驗儀器采用φ300 mm×h600 mm的垂直滲透變形儀,針對土樣粒徑d85=10.5 mm,可知儀器直徑φ大于試樣粒徑d85的5倍,符合規范[10]的要求。儀器底部設有透水板,邊壁有兩根間距為10 cm的測壓管用于測定試驗過程中試樣受到的水力梯度。滲流方向自下而上,供水裝置為高度可調的供水箱。

試樣填裝前在儀器邊壁均勻涂抹一層約5 mm的凡士林以防止試驗過程中出現邊壁滲漏,試樣分3層填筑以保證整體均勻性,壓實系數控制為0.90。采用滴水飽和法飽和試樣,按文獻[7]估算試樣的臨界水力梯度。

試驗時每級水頭穩定30 min后開始測讀測壓管水位、滲流量和水溫,共測讀3次,每次間隔10 min;開始試驗時水頭的遞增值可以逐步增大,待水頭接近臨界水力梯度估算值時減小遞增值,以便準確找出試樣的臨界水力坡降;試驗中仔細觀察試樣表面情況,當出現測壓管水頭不能再繼續增加時,停止試驗。

2.3 試驗結果

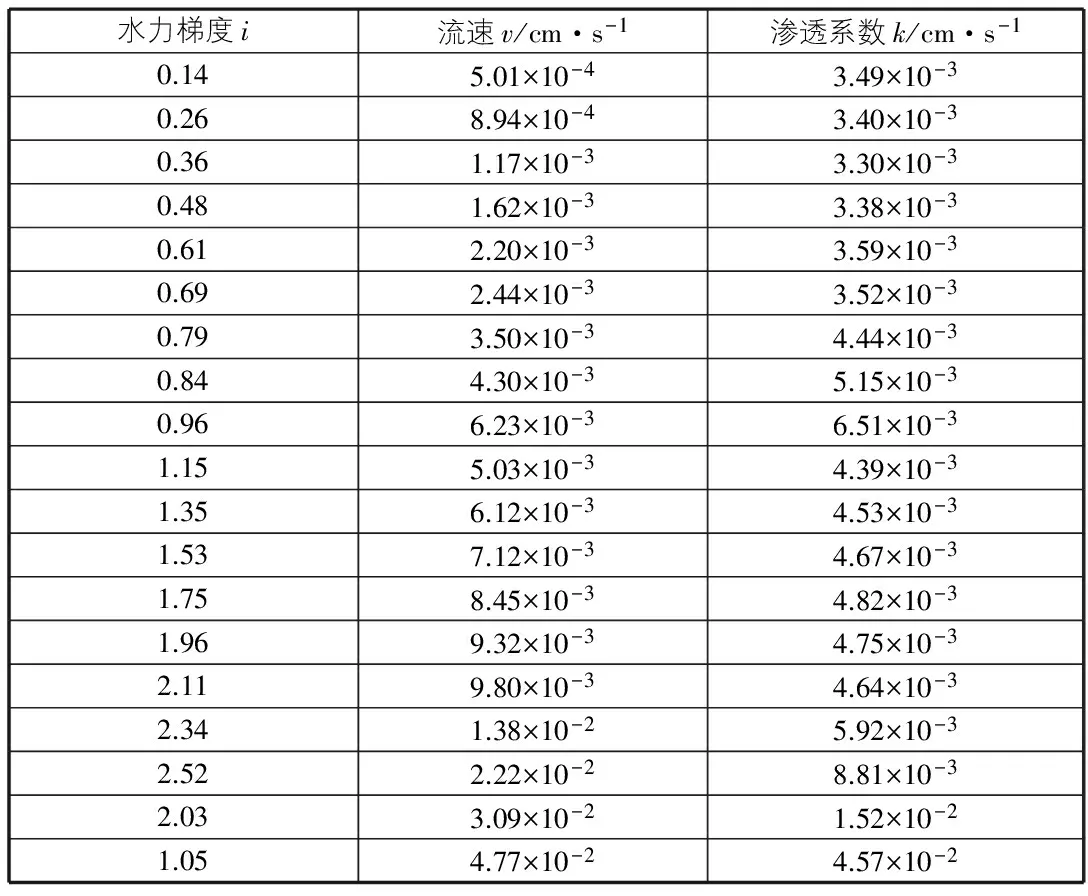

表2列出了試驗過程中滲流參數的測試數據,圖3為試驗過程中的lgi—lgv曲線,圖4為試驗中滲透系數k與水力梯度i的關系曲線。通過滲透變形試驗發現,試樣在試驗水頭較低時表面無明顯細顆粒跳動或水渾現象,流速v與水力梯度i也服從達西定律。當水力梯度i=0.79時,開始出現明顯顆粒跳動現象,滲透系數出現增大的趨勢;隨著水頭繼續增加,土體中的細顆粒不斷被帶出,出現渾水現象,但是滲流量卻并沒有提高,反而出現減小的趨勢,該種情況持續直至i=2.52時,上測壓管讀數明顯增大,滲流一段時間后試樣表面出現劇烈涌砂,滲流水完全渾濁,滲流量顯著增大,測壓管水頭下降,試樣無法承受更高水頭發生滲透破壞。結合粗粒土滲透變形試驗規程[10]可以斷定:試樣的臨界水力坡降ik=0.79,破壞坡降iF=2.52,滲透破壞類型為管涌破壞。

表2 滲透變形試驗測試數據

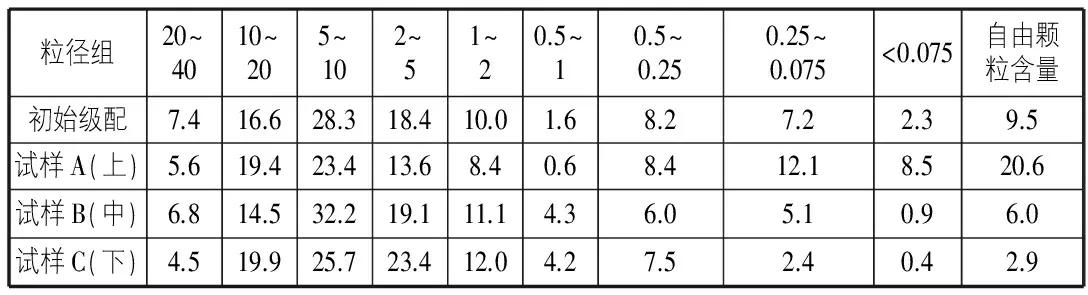

試驗完畢后,參照圖5采用洗篩法分別對位于儀器上、中、下三個部位的試樣A,B,C進行了顆粒篩分試驗,試驗結果如表3所示。從表3中對比分析發現,小于0.25 mm顆粒含量有明顯變化規律,定義該范圍顆粒作為試樣管涌過程中的自由顆粒。與試樣初始級配相比,位于儀器上部的A試樣自由顆粒含量增加11.0%,儀器下部的C試樣自由顆粒減小了6.6%,而中部的B試樣僅減小3.5%,試樣B,C顆粒減小量等于試樣A增加量。自由顆粒含量自下而上逐漸呈現先減小后增大的趨勢,在儀器下部試樣含量減小,中部過渡區域含量變化不明顯,上部自由顆粒含量增加。

3 管涌過程中細顆粒遷移分析

表3 各部位試樣顆粒組成

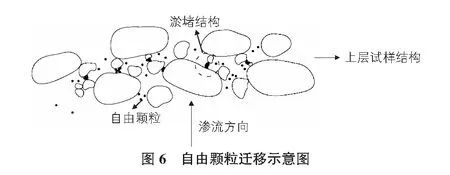

結合試驗現象和表3中試驗結果分析可知,管涌破壞開始于滲流出口結構薄弱處,此時滲流量增加,滲透系數增大[5]。同時,試樣內部自由顆粒伴隨滲流方向發生流失,有不斷被帶出土體外的趨勢。由于土中孔隙滲流通道狹窄且不規則,隨滲流帶出的自由顆粒很容易在試樣上部滲流出口附近的孔道中形成“顆粒拱”而發生淤堵[11]。實際情況為試樣下部部分顆粒因滲透力大于顆粒浮重發生流失,導致小于0.25 mm的自由顆粒含量減少;中部試樣自身既要發生顆粒流失,又要接受來自下部的自由顆粒,故自由顆粒變化量不大;中、下部流失的顆粒主要集聚在試樣上部滲流出口附近,因而上部試樣自由顆粒含量增加,且增加量等于流失量。整個具體流程示意如圖6所示。

試樣水力坡降在大于臨界值之后一段范圍內滲透系數變化趨勢減緩主要就是由于淤堵顆粒阻塞滲流孔隙通道形成反濾層[12],進一步導致試樣內部滲流帶出的自由顆粒在此處發生堆積。所形成的淤堵反濾層滲透系數小、滲流速度慢,試樣宏觀上滲透性降低,并且附近的靜水壓力逐漸增大,出現上測壓管水頭上升現象。只有繼續增大水頭達到淤堵顆粒結構的極限值以破壞淤堵顆粒的結構,形成較大的滲流孔隙通道,聚集在試樣上部的自由顆粒才會被全部帶出土體之外,進而形成涌砂現象,試樣最終發生滲透破壞。因此,水力梯度達到管涌臨界值時,試樣并不會出現連續的細顆粒流失而發生滲透破壞,淤積在滲透出口附近的自由顆粒會產生一定的抗滲強度以阻止試樣內部形成連通的滲透孔隙通道,試樣仍能承受一定水頭。試樣最終的破壞坡降對應了淤堵顆粒結構的破壞。

綜上所述,無黏性礫石土出現管涌現象后,土體內部自由顆粒不斷發生移動,且在滲流出口處大量累積,宏觀上造成了滲透系數減小、滲透破壞趨勢減緩、抗滲強度增大的現象。然而一旦承受的水頭破壞了孔隙通道中自由顆粒的淤堵結構,土體將失去抗滲強度發生最終的滲透破壞。

4 結語

對青海省景陽水庫某無黏性礫石土開展了滲透變形試驗,觀察了試驗過程中的現象,對試驗后不同部位的試樣進行了顆粒分析,取得如下結論:

1)試驗所用無黏性礫石土試樣的滲透破壞為管涌,發生管涌現象時的臨界水力坡降ik=0.79,試樣徹底失去抗滲強度的破壞坡降iF=2.52。

2)試樣在達到臨界水力坡降后滲透系數有逐漸減小的趨勢,試樣仍能承受一定水頭直至達到破壞時才出現滲流量顯著增加、滲透系數增大的現象。

3)無黏性礫石土出現管涌現象后,土體內部發生明顯的顆粒流失,所流失顆粒主要淤積在滲流出口附近堵塞孔隙通道,造成滲透系數減小、抗滲強度增大;只有增大水頭破壞淤堵結構,土體才發生最終滲透破壞。

參考文獻:

[1] 郭慶國.粗粒土的工程特性及應用[M].鄭州:黃河水利出版社,1998.

[2] Istomina V S.土的滲流穩定性[M].[s.l]:[s.n.],1957.

[3] E.A.魯布契柯夫,葛祖立.確定無粘性土管涌性的圖解法和分析法[J].水利水運科技情報,1973(3):49.

[4] A Berg B. Void Ratio of Noncohesive Soils and Similar Materials[J]. Journal of Geotechnical Engineering, 2014,118(9):1315-1334.

[5] 劉 杰.土的滲透穩定與滲流控制[M].北京:水利電力出版社,1992.

[6] 蔣 嚴,蔣 歡.土體滲透穩定性的填充系數分析計算方法[J].巖土工程學報,2006,28(3):372-376.

[7] 吳良驥.無粘性土管涌臨界坡降的計算[J].水利水運科學研究,1980(4):90-95.

[8] 沙金煊.多孔介質中的管涌研究[J].水利水運工程學報,1981(3):33-34.

[9] 毛昶熙,段祥寶,吳良驥.砂礫土各級顆粒的管涌臨界坡降研究[J].巖土力學,2009(12):3705-3709.

[10] SL 237—1999,土工試驗規程[S].

[11] 易華強.土工織物反濾系統土體結構穩定性試驗研究[D].北京:清華大學,2005.

[12] 黃德文,陳建生,陳 亮,等.均質無黏性土流土發生機制室內模型試驗研究[J].巖石力學與工程學報,2015(S1):3424-3431.