Robert Kaplan對比修辭學理論淵源再探究

(華東師范大學,上海 200241)

一、引 言

1966年,由于二語寫作教學的需要,美國應用語言學家Robert Kaplan創立了對比修辭學,距今已有半個世紀。但Kaplan的對比修辭學理論究竟對前人有何繼承和發展?對于這個問題,學界一直沒有統一的意見。以往的研究主要依據之前和同期的研究與Kaplan假說是否存在相似點,或者根據Kaplan自身的學術經歷提出假設,滿足于宏觀定性和外圍言說,因此,很有必要進行探佚、梳理、分析和考察。

二、Kaplan假說

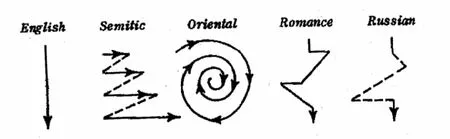

1966年,隨著移民學生和留學生的增加,美國二語寫作的教學實踐遇到重大挑戰,學生習作中存在的銜接、連貫和邏輯問題讓本土教師難以應對。作為應用語言學教授和ESL(英語作為第二語言)主任,Kaplan以段落組織(段內和段落之間關系)為考察對象,研究了598份ESL學生的作文。他認為段落更多是一種邏輯單元而非印刷單元, 學生作文中篇章組織(主要是段落組織)的差異源于各類文化思維模式(thought patterns)的不同。通過分析這些ESL學生習作的段落組織,他假設世界上存在五種通用的文化群體(英語、猶太語、東方語、羅曼語,俄語)和五種相應的段落推進類型。

英語修辭被描繪成一條直線,遵循線性發展模式。段落往往以主題句開端,然后舉例;或以例句開始,而以主題句結尾。Kaplan認為這兩種行文方式分別代表歸納和演繹推理,他說在英語讀者眼中,這些是“任何正式交流必不可少的部分”[1]。閃米特語言段落的發展則基于從句和并行句的序列(一條曲折的虛線)。至于東方語文本,它們遵循間接的方法一直繞圓圈,直到最后才抵達目標(形成一個螺旋)。羅曼語和斯拉夫語言的文本也有一定程度的枝節和附加信息(分叉),在英語讀者的眼中這些似乎是多余的。為什么不同語言的作者組織段落的方式不同?Kaplan認為原因在于不同的語言有不同的修辭策略。二語習作之所以顯得不夠地道,可能就是學生在L2寫作時卻首選了L1修辭慣例,以致產生了干擾。

圖一 Kaplan模型① 事實上,在1966年的文章中,Kaplan沒有將他的分析看作能夠組成某種模型或理論。是Matalene(1985)、Raimes(1991a)、Matsuda(1997)、Kubota(2004)等后來的學者提出了“Kaplan模型”這種說法。

三、關于Kaplan對比修辭學理論來源的爭鳴

Kaplan從未明確指出他的觀點受到何種理論的啟發。研究者或者根據20世紀60年代之前和同時期的研究與Kaplan假說是否存在相似點,或者根據Kaplan自身的學術經歷(曾經是古典修辭學博士)提出各種假設。

可能的來源 提出者Sapir- Whorf假設 Connor.U (1996)古典修辭學 Connor.U (2001)Robert Lado(1957)對比分析 James.C (1998)Dell Hymes (1962)交際人類學 Matsuda. P. K(2001)Franscis Christensen(1965)語段模式分析 Ying.H.G. (2000)Charles Bally(1909)比較修辭學 云 紅、原 雪(2008)

在這些假設中,前三種假設在學界的接受度較高,第四第五種假設的接受度較低。最后一種Charles Bally(1909)的比較修辭學是明確可以排除的假設。

張會森于1994年發表的《對比修辭學問題》提到Charles Bally是對比修辭學的鼻祖,因為他最早嘗試進行法語和德語修辭格的對比。云紅、原雪(2008)在《國外對比修辭學四十年及發展趨勢》一文中第一次將Kaplan的contrastive rhetoric(對比修辭)理論追溯到Bally的rhétorique comparée(比較修辭),實際上是兩種不同概念和理論雜糅的結果。

Bally 20世紀初的著作《法語文體論》提出“rhétorique comparée”的概念,比較不同語言的修辭格,分析語音、詞匯和語法等語篇層面以下的要素,應該翻譯為“比較修辭學”更恰當。而Kaplan的“contrastive rhetoric”則譯成“對比修辭學”,是布局謀篇的對比,是包括認知與社會文化因素分析框架在內的復合理論框架。這兩種理論基于不同的“修辭”概念,所以Bally的思想對Kaplan的對比修辭學幾乎沒有影響。

至于Hymes.D (1962)交際人類學的假設和Christensen .F(1965)的語段模式分析,這其實是21世紀初一場沒有結論的筆戰的副產品。2000—2001年,Colorado大學的Ying.H.G和Durham大學的Matsuda. P. K就Kaplan是否受到薩比爾-沃夫假設的影響進行了一次爭論,并各自提出一種新的理論來源的假設。

Ying.H.G. (2000)提出Hymes.D的交際人類學研究關注語言的模式化使用,通常這種使用是跨文化的,可以看作對比修辭學的一個重要前身。Matsuda. P. K(2001)則提出60年代新興的作文和修辭研究,尤其是Christensen .F的語段模式分析影響了Kaplan在段落層面的對比分析。

Ying和Matsuda的假設沒有得到更多學者贊同。Hymes的交際人類學體系屬于交際范疇而不是語言范疇。Christensen .F的段落生成修辭學和對比修辭學的提出只相差一年,而涉足段落組織是20世紀五六十年代國際語言學研究的大趨勢,幾乎在同一時期Halliday.M.A.K的銜接理論和法國學者Bernard Combette的篇章語法都突破了句子的層面,所以無法找到有力的證據證明Christensen .F對Kaplan有直接影響。下文將著重討論三種接受度最高的來源假設與Kaplan對比修辭的關系。

四、Sapir- Whorf假設與Kaplan關于語言—文化—思維之間關系的看法

第一個可能性來源是語言相對性假設。

在奠基之作《跨文化教育中的思維模式》中,Kaplan引用了Sapir- Whorf的語言相對主義理論來解釋語言和思維之間的關系。Connor.U(1996)和許多學者①如:Matsuda(2001), Xia Li(2005), Kumaravadivelu (2008), Damascelli (2012)。因而提出Sapir- Whorf關于語言相對性的假設(不同的語言決定不同人群的思維)是對比修辭學的起源之一。Ying.H.G.(2000)對Connor的看法提出質疑,他認為Sapir- Whorf假設深受德國語言決定論的影響,和Kaplan(1966)關于修辭和文化的觀點不兼容。Kaplan并不認為語言和修辭是思維模式的決定性因素,他只是表明語言和修辭隨著文化的不同而變化。

Ying的觀點遭到Matsuda(2001)的反駁,后者認為對比修辭學和語言相對主義之間確實存在著某種特殊的相似性。我們比較贊同Matsuda的觀點,Sapir- Whorf假說認為語言決定思想,是極端的版本,Kaplan認為語言的文化傾向影響思想(邏輯),爾后影響修辭,是比較溫和的版本。

五、古典修辭學與對比修辭學

Kaplan博士就讀古典修辭學系,因此Connor.U(2001)認為古典修辭學是對比修辭學的理論來源之一,甚至認為“對比修辭學”的命名也受其求學背景的影響。

古典修辭與對比修辭的承續關系主要體現在以下幾個方面。

(一)關于“修辭”的定義

“修辭”概念與“文化”概念一樣,因內涵和外延都太過豐富而難以定義。Kaplan(1966)在文章開頭引用了 Olivier. R關于“修辭”的定義:“修辭是為了達到一個指定目標而使用的思維方式或找到的所有可用的方法。”[1]從這個寬泛的定義可以看出Kaplan采用的確實是亞里士多德的視角。

(二)關于邏輯(logos)的普世性

亞里士多德認為修辭與邏輯(logos)密切相關。Roland Bathes 認為“亞里士多德的修辭學主要是一個證明的,推理的修辭學”[2]。但是,這種推理是“一般”(général)而不是“普遍”(universel)的。

“一般”(général)和“普遍”(universel)是亞里士多德修辭學重要概念“或然”(eikos)的兩個要素:

“‘一般’(général)的觀點與‘普遍’(universel)相對:‘普遍’是必須的(這是科學的屬性),‘一般’不是必須的;這是一種人世的‘一般’,由統計上多數人的意見決定;‘一般’的觀點具有沖突的可能性。”[2]

這就是說,亞里士多德的“邏輯”不是科學確定性,而是“公眾認為的可能”。“這是一個故意降級的邏輯,適應‘公眾’的水平。也就是說,公共的意識,通常的看法”[2]。亞里士多德的“修辭”和“邏輯”都是“一般”的,由大多數公眾決定,不同公眾團體的修辭和邏輯可能是不同的,差異中潛藏著沖突的可能性。

對比修辭學同樣認為邏輯受文化影響,是多種多樣的,建立在邏輯基礎上的修辭也如此,兩者都因文化而異。“邏輯(通常意義上的思維方式,而不是形式邏輯學家的定義)是修辭學的基礎,產生于某一種文化,它并不是普遍的。修辭學也不具有普遍性,而是因文化不同而變化”[1]。如果用亞里士多德式的術語來描述,對比修辭中的邏輯和修辭都是“一般”的,不是“普遍”的,具有沖突的可能性,并非放之四海而皆準。

(三)對話語的細分

亞里士多德區分了三種不同類型的話語:司法、議政和宣德。每種話語需要不同的論據(亞里士多德稱為“證據”preuves)。對話語的細分是否從一開始就受到Kaplan的重視,已不得而知,在 1966年的文章中,Kaplan只選擇了學生的議論性說明文作為分析樣本,但文章中舉的例子既有學生習作,也有哲學文章和政論文,對比修辭學派對文類(genre)的重視要推遲到90年代末“修辭學家解釋不同的目標和話語模式之間差異的工作已迫使對比修辭研究者重新評估出現文化反差的篇章屬于什么類型”[3]。

(四)對觀眾特征(pathos)的細分

在古典修辭中,pathos,éthos 和 logos 的概念分別體現了觀眾的情緒、說話者的性格和雙方之間傳遞的信息特點。觀眾的本質pathos是修辭系統的核心要素,演講者演講時采用的論據要適應他的聽眾。

論據(pisteis entechnoi)分為兩種類型:(1)舉例 exemplum(歸納),(2)省略三段論l’enthymème(演繹);顯然這里的歸納和演繹是“公眾性”(為了大眾)而非科學性的歸納和演繹[11]。

在對比修辭中,寫作者必須重視閱讀對象,必須意識到目標語言的寫作規范,Kaplan甚至認為應該像教授語法一樣教授英語寫作的規約。

(五)對言說者(éthos)的要求

對言說者的要求(éthos)指演講者通過向聽眾證明自己的才智、美德和善意來說服對方。對善意的闡釋包括三個方面:理解、同情和回應。理解、了解聽眾的觀點,同情、接受聽眾的看法和回應聽眾積極的交流行為。

Kaplan的對比修辭同樣要求言說者向內探求,母語讀者必須知道來源語的寫作規約,在面對跨文化交際障礙時能有某種寬容①半個世紀之后的今天,讀者對不同寫作規約的寬容度仍然偏低。在很多母語批改者眼中,邏輯是普世的,“邏輯錯誤”(不一致性、冗余、離題、轉彎抹角等)在他們看來說明了外國學生沒有能力思考,甚至存在推理或智力缺陷。由此可見50多年前,Kaplan對比修辭學理論的突破和創新意義。,對什么是好的習作更加開放。

(六)話語層面的安排(dispositio)

亞里士多德修辭藝術包括五個部分②發明(inventio)、思想的組織(dispositio)、風格(elocutio)、記憶(memoria)和動作(actio)。,話語層面的安排(dispositio)是第二個部分,具體地說,dispositio是“話語中各個部分的排列(或者是主動意義上的操作或在被動意義上的被物化)”[2],區別于compositio“只指句子中單詞的排列”[2],和conlocatio“每個部分中材料的分布”[2]。因此論據的排列有:句子層面的安排(compositio),話語某一部分內的安排(conlocatio),整個話語層面的安排(dispositio)。

Kaplan超越句法層面的語言分析,專注于從篇章層面分析習作(段落的組織),有序、高效地安排論據,這與亞里士多德修辭藝術五部分中的dispositio不謀而合,體現了對比修辭與古典修辭之間的關系。

但是,Kaplan的修辭學并未涉及古典修辭的重要維度——說服。他將話語歸類為描寫、敘述、論證和說明。其中,“論證”取代了“說服”。

六、對比分析與對比修辭學

第三個領域是對比分析。

James.C(1998)認為對比分析和對比修辭之間存在密切聯系:

“有誰還記得對比分析?和創始人Robert Lado 1957年出版的書《跨文化語言學》?有誰記得Gerry Abbott和解的呼吁(1983)‘回來吧,Robert,一切都被原諒了’?嗯,似乎這樣的工作和作者都回來了……以對比修辭學的形式,新的更有針對性的對比分析。”[4]

對比分析源自結構主義,始于20世紀中葉。其先驅者Charles Fries在1945年描述并系統地比較了兩種語言。不同于研究語言歷史變遷和語系歸屬的比較語言學,對比語言學具有明顯的共時特征。此外,它突出語言之間不重合的元素在一定意義上是出于教學的目的。為了區分普通語言學和應用語言學,1957年,“對比語言學”的概念被“對比分析”取代,標志是Robert Lado的《跨文化語言學:語言教師的應用語言學》。受美國結構主義和行為主義影響的 Lado,運用實證分析方法提出在語言學的不同層面(音系、語音、形態-句法、詞匯語義)對比不同的語言,預見、描述、解釋學習外語的困難和錯誤。此后,應用語言學的這個分支開始為教學法提供信息。

對比分析的基本假設普及甚廣,已成為外語教學法領域公認的老生常談,特別是“轉移”和“干擾”概念。Giacobbe.J(1990)將這些基本假設歸納為三點:

(1)每一種語言對應一種“自動或半自動”[5]的語言習慣,學生必須在習得過程中開發這些習慣。很顯然,這種觀念基于行為主義。

(2)L2中的許多錯誤可被識別為屬于L1的形式。這就是說,該學習者接觸新的語言系統時傾向于求助母語的語言體系,“轉移”的概念就來自于此。

(3)類似于學習者母語的元素是他們容易掌握的,而異于母語的元素則是干擾的來源。

在第二種情況下,學習速度較慢,因為困難持久。

Lado提出的解決方案是一種描述和預測的方法。法國學者Galisson.R和Coste.D這樣評論這個方法:

“一種基于雙語數據,在各個層面(語音、形態和句法、甚至語義)嚴謹和系統的一對一的比較,突出它們的差異從而允許——接下來(對比語言學不能代替語言教學法)——建立一套更適合解決某種特定學生群體特殊困難的方法。”[6]

Kaplan的假設與對比分析的公設和結果有一定的相似性。這兩種方法之間的相似關系可總結如下:

(1)兩個理論都關注之前的學習和新的學習,即L1和L2之間的關系。

(2)目的是要在L1中搜索L2學習過程中所觀察到的錯誤原因。

(3)差異被視為困難的來源。

對比分析流派的語言學家認為,強化正確的答案,避免錯誤,對外語學習是有益的,并將差異看作困難的原因。換句話說,哪里存在語法結構的不同,哪里就很可能存在某個學習難點。這也是Kaplan對比修辭學的基本假設:如果英語修辭方式與學習者母語的修辭風格不同,就存在潛在的學習障礙。

(四)兩種理論都過于絕對普遍化。

Lado認為對比分析能找到困難的關鍵:“在比較兩個語言系統的每個結構(模式)時,我們可以發現所有的學習難題。”[7]70這種機械的概念在Kaplan1966年的文章中也有發現。

對比分析原本只涉及音韻結構、句法和詞匯語義之間的對抗,而Kaplan則將其發展到文本層面。它不僅是語言結構和語言習慣的轉移,也是個人語言經驗和內在認知的轉移:即文本組織(修辭)和思想模式(邏輯)的轉移,這兩者都有文化傳統的介入。

早在20世紀60年代末,對比分析就開始擺脫學習者的錯誤觀念,關于轉移的研究從錯誤分析轉向中介語——源語言和目標語言之間的一個獨立的知識系統。不過 ,對比修辭學并沒有進入“中介修辭學”時代,讀者對不同寫作規約的寬容度仍然偏低。

七、結 語

我們分析考察了Kaplan對比修辭學理論建構的三大基礎:Sapir- Whorf假設、古典修辭學和對比分析。重新評價對比修辭學思想體系與前人研究之間的關系。Kaplan采用了古典修辭學視角來定義“修辭”概念,否定了邏輯的普適性。他受 Sapir-Whorf假設的影響,以溫和的語言相對論來分析語言和邏輯關系,在方法論上則借鑒了對比分析的公設,特別是“轉移”和“干擾”概念,以描述和預測的方法來解決問題。至此,基本上完成了Kaplan對比修辭學理論淵源的探討,為對比修辭學發展脈絡梳理和重新評價奠定了基礎。

參考文獻:

[1] KAPLAN R B. Cultural thought patterns in inter-cultural education [J]. Language Learning. 1966(16): 1–20.

[2] BATHES R. L’ancienne rhétorique [Aide-mémoire] [J]. Recherches rhétoriques : Communications.1970 (1) :172-223.

[3] CONNOR U. Changing currents in contrastive rhetoric: new paradigms [A]. In Moreno, A. & Colwell,V. (Eds.),Perspectivas recientes sobre el discurso/ recent perspectives on discourse [C]. León: Secretariado de Publicaciones,Universidad de León,2001: 27-56.

[4] JAMES C. Review of Connor 1996[J]. Language awareness. 1998(1) : 52-55.

[5] GIACOBBE J. Le recours à la langue première [J]. Le Fran?ais dans le Monde. 1990 (Numéro spécial) : 115-123.

[6] GALISSON R, COSTE D. Dictionnaire de didactique des langues [M]. Paris: Hachette,1979.

[7] LADO R. Linguistics across cultures: Applied linguistics for language teachers [M]. Ann Arbor: University of Michigan Press,1957:70.