千頃堂藏書與《千頃堂書目》關系考述

千頃堂藏書是黃居中、黃虞稷父子收藏之圖書。黃居中篤志好學,愛書成癖,致力于藏書,是明代著名藏書家,其藏書樓名曰“千頃齋”,藏書總量達“六萬余卷”[1]。明末政局混亂,戰事頻仍,黃氏辭官于家,潛心讀書。黃虞稷深受家學熏陶,自幼勤奮好學,喜藏書,在其父藏書基礎上,增而益之,編纂《千頃堂書目》和《明史藝文志稿》兩部目錄學著作,是我國重要的藏書家和目錄學家。

1 研究綜述

我國傳統目錄學專著多于私家書目部分對《千頃堂書目》進行綜合性論述;或因其與《明史·藝文志》的淵源,于史志目錄部分論述《明史·藝文志》時概而述之。王重民《中國目錄學史論叢》收錄《<千頃堂書目>考》一文,對《千頃堂書目》進行專題研究[2]。王重民諸多論述及觀點成為后世學者研究該書之階梯。

1.1 黃虞稷及藏書

張明華的《黃虞稷和千頃堂書目》[3]、賓瑩的《黃虞稷研究》[4]以及毛文鰲的《黃虞稷年譜稿略》[5]對黃虞稷所處的時代背景、家世、藏書、交游等情況進行了較為系統的闡述。賓瑩還對黃虞稷存世的詩文進行了考察。李慶的《黃虞稷家世及生平考略》[6]、毛文鰲的《黃虞稷年譜稿略》均從黃虞稷一生的經歷著手,對其所處的時代風貌、家世淵源、社會關系、生平交往等予以考察。毛文鰲在編纂黃氏年譜的基礎上還對黃虞稷的人生觀、學術及文獻學思想進行了論述。

藏書方面,翁海珠的《明末清初泉州黃氏父子藏書家》[7]、梁轉琴的《黃虞稷及其<千頃堂書目>考論》[8]對黃虞稷的家世及藏書進行了論述。毛文鰲的《黃虞稷藏書考略》闡述了黃虞稷藏書來源、藏書內容、藏書樓建制、藏書管理與流通等內容,認為千頃堂藏書具有卷帙繁多、注重學與用的結合、善本數量眾多、各類目藏書具有特色和系統性、收藏部分外國人著作等特點[9]。然而上述特點和內容來自于其他史料的記載,未能與《千頃堂書目》具體著錄情況相結合。

1.2 《千頃堂書目》的性質

關于《千頃堂書目》的性質,不同學者先后有私家藏書目錄、史志書目、知見性書目、專題書目等觀點。《千頃堂書目》以黃氏藏書樓“千頃堂”命名,加之多數目錄學著作又將其置于私家書目部分進行介紹,故有不少學者習慣性認為《千頃堂書目》是私家書目,更有學者認為是黃氏私家藏書目錄。諸如,胡春年的《<千頃堂書目>及其學術價值》認為明清時期的著名藏書目錄首先是以黃虞稷的《千頃堂書目》為代表[10];魏思玲的《論黃虞稷的目錄學成就》提及黃虞稷的《千頃堂書目》作為私人藏書目錄,體例嚴整,具有創造性,開著錄一代著述之先例[11];汪辟疆的《目錄學研究》認為明代私家目錄較多,《千頃堂書目》是其中最有典則可以取法者,同時又指出《千頃堂書目》雖為私家目錄,但又兼具史家目錄之性質[12]。此外,蔣伯潛的《校讎目錄學纂要》[13]、周少川的《古籍目錄》[14]在談到明代私家藏書目錄時,均列有此目。程千帆、徐有富的《校雌廣義·目錄編》認為明人得書較易于宋元,私人藏書目錄得到了蓬勃發展,現存主要有十二家,《千頃堂書目》正列于其中[15]。

也有學者認為,《千頃堂書目》效法阮孝緒《七錄》和鄭樵《通志·藝文略》的做法,博采他家書目之著錄,無論存佚一并收入,目的在于使其成為專記明代著述的藝文志,并不局限于自家所藏,故并非藏書目錄,如昌彼得的《版本目錄學論叢》、李日剛的《中國目錄學》等。日本的長澤規矩也著《中國版本目錄學書籍解題》,也認為《千頃堂書目》非藏書目錄[16]。上述學者否定《千頃堂書目》是一部私家藏書目錄,但沒有明確《千頃堂書目》與千頃堂藏書之間的關系。

《千頃堂書目》書目性質之混淆,究其原因,一是因為在現有私家書目、官修書目、史志書目的劃分體系下無從準確入類;二是因為對千頃堂藏書與《千頃堂書目》關系認識不清,不能明確兩者間的差異與關系。本文擬對兩者關系進行梳理和考述。

2 千頃堂藏書來源

黃虞稷藏書,乃于其父黃居中家藏圖書基礎上擴充發展而來。黃居中一生癡迷讀書、酷愛藏書。四十五年的學官生涯,自身學識不斷提高,同時也接觸到大量典籍;加之對書籍的渴求及有意搜集,先后收集了許多珍貴的書籍。甚至在求書遇到困難時,黃居中還親筆抄錄。棄官之后,黃居中于家中專心讀書治學,廣泛搜求各類書籍。經過數十載潛心搜集,千頃齋藏書達六萬余卷,臻于極盛,為當時學者所稱道。

雖歷經明末清初之戰亂,黃居中藏書傳至其子虞稷手中后,數量非但沒有因戰亂和時局的影響而減少,反而還不斷擴充。明末之江南,戰火紛飛,焚燒掠奪不斷,人們的生命財產受到了威脅,書籍更是存亡于旦夕之間。如此艱難亂世,黃虞稷依然能夠堅守先輩留下之典籍,實屬不易。且還在此基礎上增而益之,將黃氏藏書增至“八萬卷”[17]。錢謙益曾嘆曰:“豈非居福德之地,有神物呵護而能若是與?”[18]葉昌熾感嘆:“玉笈珠囊制駱駝,猶儀未較竹居多。晉江父子藏書處,石戶分明有鬼河。”[19]千頃齋藏書自當是沒有任何神靈護佑的,能于亂世屹立不倒,與黃氏父子百年如一日的堅持搜求和守書的精神分不開。

黃虞稷承父居中六萬余卷藏書,又通過購買、翻刻、抄錄等方式增而益之。其與父親黃居中一樣,嗜書如命,衣食所余,皆用以購書。錢謙益常去千頃齋看書,曾作《黃氏千頃齋藏書記》記載:“仲子來告我曰:虞稷之先人,少好讀書,老而彌篤,自為舉子以迄學宮,脩脯所入,衣食所余,未嘗不以市書也。寢食坐臥,晏居行役,未嘗一息廢書也。”[20]虞稷既是藏書家,又是學者,訪書的同時,還校證刊刻了諸多典籍。其曾與周在浚一起開展征刻唐宋秘本書活動,各自拿出較為珍貴的唐宋秘本書籍,加以校勘整理,編成《征刻唐宋秘本書目》一卷,以呼吁更多的藏書家貢獻出所藏珍本、秘本。又曾在龔方伯家坐館教學,學生龔翔麟參與了此運動,刊刻的《玉玲瓏閣叢書》《春秋集傳纂例》《春秋微旨》《春秋集解辨疑》《春秋集傳補注》《授經圖》等多經俞邰校證。

黃虞稷擁有琳瑯滿目的家藏圖書,卻并無私藏、獨占之心,而是與同好互通有無,為急需、渴求者提供翻閱、抄錄之便。黃虞稷與江左諸名士建立經史會,互通經史典籍,交流研讀。例如,與金陵藏書家丁雄飛互相借閱抄錄典籍,并訂立圖書流通借閱規則《古歡社約》,為我國藏書史之佳話:“每月十三日丁至黃;二十六日黃至丁。為日已訂,先期不約。要務有妨則預辭。不入他友,恐涉應酬,兼妨檢閱。到時果核六器,茶不計。午后飯,一葷一蔬,不及酒。逾額者奪異書示罰。輿從每名給錢三十文,不過三人。借書不得逾半月。還書不得托人轉致。”[21]二人相約每月固定時間互相拜訪,抄借圖書、讀書論學,并帶有輿從。從“輿從每名給錢三十文,不過三人”來看,二者抄借圖書數量當不在少數。此外,還與朱彝尊、倪燦、曹溶、徐乾學、徐元文等學者交往甚密,互相借閱書籍。比如,《九章算術》流傳到明代,所存舊本已較為稀少,黃虞稷家中幸藏有宋版一部。據記載,梅文鼎康熙十七年(1678)于南京應試之時,便到黃虞稷家中借閱此書;康熙二十三年(1684)常熟毛晉次子毛扆又于黃氏處借閱并影抄此本。錢謙益可謂明末清初之大藏書家,其在編纂《列朝詩集》時,就曾于黃虞稷家中翻閱相關詩集,發現其中不乏罕見流傳的善本秘笈。

正是由于這種長期地訪求、刊刻、借閱和抄錄典籍,使得黃氏藏書不斷增益,擴至八萬卷,涉及經、史、子、集各部類,內容豐富,種類齊全。既有“經史會”重點研討之經史典籍,又有錢謙益訪求之大量詩歌文集,還有征刻唐宋秘本運動中涉及的唐宋珍本秘本,更有大量的地方志文獻。黃虞稷亦將先父藏書樓“千頃齋”易名為“千頃堂”,成為江南屈指可數之藏書家。朱彝尊的《靜志居詩話》對黃氏收書、抄書有如是記載:“監丞銳意藏書,手自鈔錄,仲子虞稷繼之,歲增月益。太倉之米五升,文館之燭一把,曉夜孜孜,不廢讎勘。”[22]黃虞稷也坦言:“余小子裒聚而附益之,又不下數千卷。惟夫子之于書有同好也,得一言以記之,庶幾劫灰之后,吾父子之名與此書猶在人間也。”[23]

3《千頃堂書目》收錄千頃堂藏書的標準

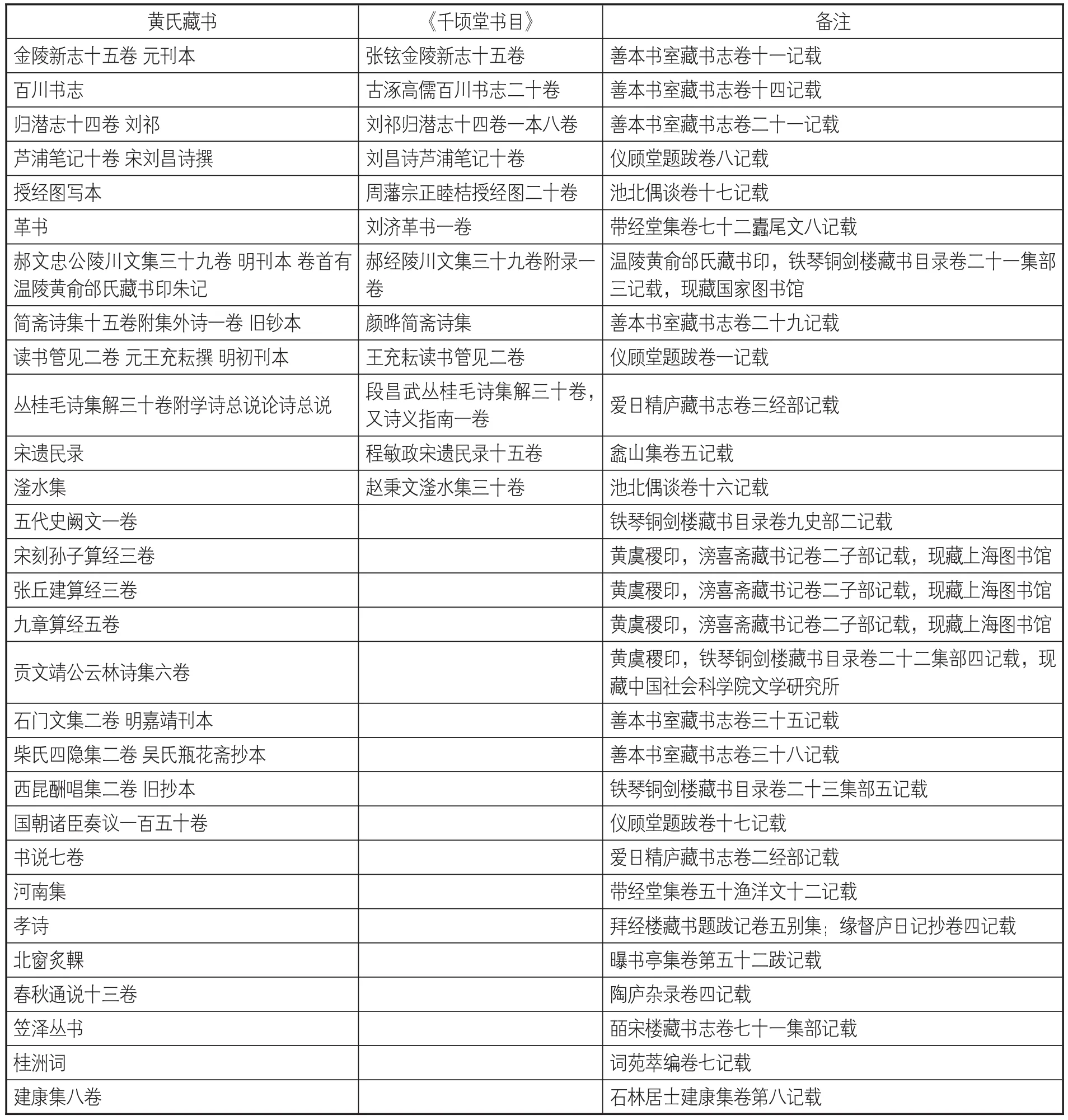

《千頃堂書目》為黃虞稷在其父所撰《千頃齋藏書目錄》六卷的基礎上,廣收博采,以個人之力,窮數年之功編撰而成。黃虞稷編纂《千頃堂書目》以家藏典籍為基礎,這是常理之必然。黃氏父子窮其一生收藏圖書,積累豐厚,為江南屈指可數之藏書家,其藏書上啟魏晉南北朝下迄明末清初,內容涉及經、史、子、集各部。其編制書目,自當以此為基礎,斷不會舍棄自家藏書不錄,這也使得一些學者誤以為《千頃堂書目》為黃氏所作私家藏書目錄,收錄圖書即為黃氏藏書,從而對《千頃堂書目》的性質認識產生偏差。筆者通過考察藏書印章和翻閱史料,明確部分為黃氏所藏之圖書,將其與《千頃堂書目》的著錄情況進行比對(詳見表1)。通過比對,可以確認千頃堂藏書與《千頃堂書目》之間并無絕對的收錄和包含關系,僅有部分交叉,可見《千頃堂書目》對千頃堂藏書的選取有著明確的標準和原則。

從表1可見,《百川書志》《授經圖》《革書》《簡齋詩集》《宋遺民錄》等明代典籍,《千頃堂書目》均有著錄;《金陵新志》《歸潛志》《蘆浦筆記》《陵川文集》《讀書管見》《叢桂毛詩集解》《滏水集》等為補宋、遼、金、元之著述,《千頃堂書目》亦著錄了。而《孫子算經》《張丘建算經》《九章算經》《云林詩集》《石門文集》《柴氏四隱集》《西昆酬唱集》《國朝諸臣奏議》《書說》《河南集》《孝詩》《北窗炙輠》《春秋通說》《笠澤叢書》《桂洲詞》《建康集》等則未收錄。究其原因,當是這些典籍非明人著作,亦不屬補錄宋遼金元的范圍。其中,《柴氏四隱集》《西昆酬唱集》《國朝諸臣奏議》《書說》《河南集》《孝詩》《北窗炙輠》《春秋通說》《笠澤叢書》《桂洲詞》《建康集》均為宋人著作;《云林詩集》為元代貢奎所撰;《石門文集》雖有部分入明以后著作,但并非全為明人著作。可見黃虞稷在編纂《千頃堂書目》時,僅是選取自家藏書中的一部分而非全部。不符合黃虞稷選編原則的藏書,《千頃堂書目》概不收錄。

表1 部分可考之黃氏藏書與《千頃堂書目》對照表

黃虞稷選取的標準和原則,首先應是千頃堂藏書中的明人著述。如表1中明確考訂為黃氏藏書、又為《千頃堂書目》所收錄的《百川書志》《授經圖》《革書》《簡齋詩集》等均為明代著作。這主要由《千頃堂書目》最終的編纂目的和性質所決定。《千頃堂書目》力求紀明一代之著述,對于自家所藏明人著作自當加以著錄。

另外,選擇南宋咸淳以后及遼、金、元各代著作。由于《宋史·藝文志》未收錄咸淳以后新出之書,遼、金、元各代又無藝文,故而黃氏在《千頃堂書目》中兼補此四代所缺藝文。千頃堂藏書中的宋代咸淳以后所出新書以及元代、遼代和金代僅存之著作亦當在選編范圍之內;宋咸淳以前之著作則不在其選編范圍之內。《金陵新志》《歸潛志》《蘆浦筆記》《陵川文集》《讀書管見》《叢桂毛詩集解》《滏水集》作為補宋、遼、金、元之著作,《千頃堂書目》均予著錄。

表1中,千頃堂所藏之三部經典算經,《千頃堂書目》均未著錄,甚至對于版本較優的唐宋刻本同樣不予著錄。其中《笠澤叢書》《桂洲詞》均為世人罕見之善本,“吳氏手跋曰:《笠澤叢書》世尠善本也久矣。昔王阮亭司寇酷愛此書,常從黃俞邰征君借抄。”[24]“黃俞邰所藏桂洲詞本甚有可觀,但不傳于世,故人無知者。”[25]無論是常為借抄者,還是世人罕見者,均不為所錄。由此可見,《千頃堂書目》對千頃堂藏書的選擇,主要以著述年代為選取標準,而版本優劣、內容價值等則不是選取的重點。另外,宋人著作中,《宋史·藝文志》已錄圖書亦不再重復著錄。如表1中《西昆酬唱集》雖為宋人著作,但為宋初楊億所編,且已被《宋志》著錄,故不著錄。《國朝諸臣奏議》編者趙汝愚、《書說》編者呂祖謙、《河南集》編者穆修亦是南宋咸淳以前之人,故相應的著作亦未被著錄。《柴氏四隱集》作者雖為南宋末四人,但成書于咸淳前,故而亦不作著錄。可見,《千頃堂書目》著錄千頃堂藏書的主要標準應是著述年代,即以著述年代作為選取的標準。

《千頃堂書目》雖依托于黃氏的千頃堂藏書,但并不局限于所藏之書。《千頃堂書目》采用斷代著錄之體例,力求紀明一代之著述,是迄今收錄明人著述最多之書目。《四庫全書總目提要》評價:“考明一代著作者,終以是書為可據。”[26]朱緒曾在《開有益齋讀書志·千頃堂書目》中曾言:“余好搜尋鄉梓文獻,此書載金陵人著作最詳。然此書所載,余所獲見者不及十之四五,余所見而此書未載者亦十之二三。甚哉,載籍之浩博難窮也。”[27]如此浩瀚之明一代著述,斷非黃氏一家藏書所能及也。另外就數量而言,黃氏藏書盛時僅為八萬卷,而《千頃堂書目》著錄明代著作約一萬五千四百余種,宋、遼、金、元著作二千四百余種,共計一萬七千余種,卷數達數十萬之多,二者數量懸殊,顯見《千頃堂書目》著錄的圖書中有相當部分并非來自于自家藏書。

除千頃堂藏書外,《千頃堂書目》還著錄黃氏通過其他途徑所見所知之圖書。具體而言,至少包括黃虞稷與江左諸名士經史會,以及其交友、交游中所見所閱圖書;還包括黃虞稷入明史館后所見千頃堂未藏的明人典籍;還參閱、抄錄了一些書目或其他史料記載之圖書。今人李言撰《<千頃堂書目>新證》,對此進行了詳細考證,認為《千頃堂書目》抄錄《內閣藏書目錄》“地理類”條目五百八十余條,又抄錄《(雍正)浙江通志》等地方志中的“地理類”“別集類”文獻,以及《明詩綜》等,并從著錄錯誤的雷同以及杭世駿《千頃堂書目序》的記載,推斷其中大量內容并非黃虞稷抄錄,而是后人補錄[28],補錄的內容同樣是明人著作。所以《千頃堂書目》是在黃氏藏書基礎上,綜合抄錄友人藏書目錄及其他目錄、地方志等史料記載而成,其性質當屬著錄明人著作的著述目錄。

4 結論

綜上所述,《千頃堂書目》與黃氏千頃堂藏書之間不是對等和包含關系,而是交叉關系。《千頃堂書目》的編纂主要依托黃氏藏書,但不完全局限于此。一方面,《千頃堂書目》選取了黃氏藏書中的部分圖書進行著錄,選取的原則和標準是著作的年代,主要收錄了其黃氏藏書中的明人著述和宋遼金元未載者,而除此之外的黃氏藏書則均未被收錄;另一方面,《千頃堂書目》又著錄了大量黃氏藏書之外的典籍,包括友人藏書目錄、地方志等史料記載的明代著作。此外,后人朱彝尊、杭世駿、盧文弨、吳騫又對《千頃堂書目》進行了增補和校補,甚至于流傳過程中亦被他人增補了集部和史部地理類的大量圖書。所以,《千頃堂書目》自然也就不能被定義為私家藏書目錄。目前諸多目錄學著作,多將其置于私家目錄類進行介紹,并非對其不合理之處沒有清楚的認識,只是在現有目錄學之私家、官修、史志、特種目錄的分類體系下所采取的一種權宜之舉。然而,《千頃堂書目》既非藏書目錄,又非私家目錄,若繼續將其置于私家書目下進行論述,極易使業界產生定位上的混淆。因此,需明晰千頃堂藏書與《千頃堂書目》的關系,進而準確界定《千頃堂書目》的性質。

參考文獻

[1][18][20][23]錢謙益.黃氏千頃齋藏書記[M]//牧齋有學集.上海:上海古籍出版社,1994:994-995.

[2]王重民.中國目錄學史論叢[M].北京:中華書局,1984:185-212.

[3]張明華.黃虞稷和千頃堂書目[M].北京:國際文化出版公司,1994.

[4]賓瑩.黃虞稷研究[D].福州:福建師范大學,2005.

[5]毛文鰲.黃虞稷年譜稿略[D].上海:華東師范大學,2007.

[6] 李慶.黃虞稷家世及生平考略[J].史林,2002(1):20-24.

[7]翁海珠.明末清初泉州黃氏父子藏書家[J].福建圖書館理論與實踐,2010(3):63-64.

[8]梁轉琴.黃虞稷及其《千頃堂書目》考論[J].學術交流,2013(8):182-187.

[9]毛文鰲.黃虞稷藏書考略[J].山東圖書館季刊,2006(4):109-111.

[10]胡春年.《千頃堂書目》及其學術價值[J].河南圖書館學刊,2004(24):79-80.

[11]魏思玲.論黃虞稷的目錄學成就[J].洛陽師范學院學報,2000(3):135-136.

[12]汪辟疆.目錄學研究[M].北京:商務印書館,1934:47-48.

[13]蔣伯潛.校讎目錄學纂要[M].北京:北京大學出版社,1990:36.

[14]周少川.古籍目錄[M].鄭州:中州古籍出版社,1996:88.

[15]程千帆,徐有富.校讎廣義·目錄編[M].濟南:齊魯書社,1998:205-206.

[16]長澤規矩也.中國版本目錄學書籍解題[M].北京:書目文獻出版社,1990:26.

[17]黃虞稷傳[M]//王鐘翰,點校.清史列傳:卷七一.北京:中華書局,2005:5790.

[19]葉昌熾.藏書紀事詩[M].上海:上海古籍出版社,1989:36.

[21]丁雄飛.古歡社約[M].上海:上海古籍出版社,2005:39-40.

[22]朱彝尊.靜志居詩話[M].北京:人民文學出版社,1990:463.

[24]陸心源.皕宋樓藏書志[M].清光緒萬卷樓藏本.

[25]馮金伯.詞苑萃編[M].清嘉慶刻本.

[26]黃虞稷.千頃堂書目[M]//永瑢,等.四庫全書總目:卷八十五.北京:中華書局,1965:732.

[27]朱緒曾.開有益齋讀書志[M].上海:上海古籍出版社,2015:72.

[28]李言.《千頃堂書目》新證[D].南京:南京師范大學,2013.