對行上肢手術的患兒實施超聲引導下臂叢神經阻滯麻醉聯合全身麻醉的效果評析

羅 玉

(四川省涼山州會東縣中醫醫院,四川 涼山 615200)

上肢手術是臨床上常見的手術類型。目前,臨床上對進行上肢手術的患兒主要是實施超聲引導下臂叢神經阻滯麻醉聯合全身麻醉。過去,臨床上在對患兒進行臂叢神經阻滯麻醉時,多采用神經刺激器定位法定位其臂叢神經。但采用此方法難以準確地找到患兒的臂叢神經,且在進行穿刺的過程中易損傷其上肢的血管和神經。近年來,隨著麻醉技術和超聲技術的發展,臨床上在對患兒進行臂叢神經阻滯麻醉時,采用超聲定位法定位其臂叢神經,取得了良好的效果。在本文中,筆者主要研究對進行上肢手術的患兒實施超聲引導下臂叢神經阻滯麻醉聯合全身麻醉的效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本文的研究對象是2014年9月至2017年7月期間在四川省涼山州會東縣中醫醫院進行上肢手術的74例患兒。這74例患兒的納入標準是:1)具有進行手術治療的指征。2)身體的各器官均發育正常。3)其家長知曉本研究的方法和目的,并自愿簽署了參與本研究的《知情同意書》[1]。患兒的排除標準是:1)患有先天性疾病。2)對本研究所用的麻醉藥物過敏。3)患有呼吸系統疾病,4)存在嚴重的心、肝、腎等器官功能障礙。5)臨床資料不全。將這74例患兒隨機分為對照組(n=37)和觀察組(n=37)。在對照組患兒中,有男性患兒20例(占54.05%),女性患兒17例(占45.95%);其最小年齡為2歲,最大年齡為10歲,平均年齡為(3.56±2.52)歲;其中,有肱骨骨折患兒15例(占40.54%),有尺橈骨骨折患兒12例(占32.43%),有前臂血管瘤患兒6例(占16.22%),有多指畸形患兒4例(占10.81%)。在觀察組患兒中,有男性患兒19例(占51.35%),女性患兒18例(占48.65%);其最小年齡為2歲,最大年齡為9歲,平均年齡為(3.47±2.33)歲;其中,有肱骨骨折患兒13例(占35.14%),有尺橈骨骨折患兒16例(占43.24%),有前臂血管瘤患兒5例(占13.51%),有多指畸形患兒3例(占8.11%)。兩組患兒的一般資料相比差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

對兩組患兒均進行上肢手術。在此期間,對觀察組患兒進行超聲引導下臂叢神經阻滯麻醉聯合全身麻醉,方法是:術前,讓患兒禁食8 h、禁水6 h。在患兒進入手術室后,為其連接心電監護儀,密切監測其生命體征的變化情況。為患兒佩戴面罩,為其吸入濃度為2%的七氟醚進行麻醉誘導。麻醉誘導成功后,用多普勒超聲診斷儀的超聲探頭(將探頭的頻率設為10 MHz)對患兒的穿刺部位進行觀察,了解其穿刺部位的臂叢神經與周圍血管、組織之間的關系。然后在超聲的引導下于患兒鎖骨上方2~3 cm前中斜角肌的間隙進行穿刺,在穿刺針到達其臂叢神經處時,為其注入濃度為0.5%的羅哌卡因和濃度為0.1%的利多卡因,對其進行臂叢神經阻滯麻醉[2]。術中為患兒吸入適量的七氟醚進行麻醉維持。對對照組患兒進行神經刺激器定位下臂叢神經阻滯麻醉聯合全身麻醉,方法是:術前,讓患兒禁食8 h、禁水6 h。在患兒進入手術室后,為其連接心電監護儀,密切監測其生命體征的變化情況。為患兒佩戴面罩,為其吸入濃度為2%的七氟醚進行麻醉誘導。麻醉誘導成功后,用神經刺激針(將初始電流設為1.0 mA)在患兒鎖骨中點上方的1 cm處進行穿刺,將神經刺激針向下刺入。當神經刺激針接近患兒的臂叢神經時,其上肢肌肉會出現明顯的節律性收縮。在患兒的上肢肌肉出現明顯的節律性收縮時,將神經刺激針的電流降至0.3 mA。當患兒的上肢肌肉不再收縮時,向此處注入濃度為0.5%的羅哌卡因和濃度為0.1%的利多卡因,對其進行臂叢神經阻滯麻醉。術中為患兒吸入適量的七氟醚進行麻醉維持。

1.3 療效評定標準與觀察指標

將兩組患兒的麻醉效果分為優、良、可、差四個等級。優:術中對患兒進行麻醉的過程十分順利,穿刺針(或神經刺激針)未刺入其上肢的血管內,其術中未出現疼痛感。良:術中對患兒進行麻醉的過程較為順利,穿刺針(或神經刺激針)未刺入其上肢的血管內,其術中未出現疼痛感或出現輕微的疼痛感。可:術中對患兒進行麻醉的過程較為順利,穿刺針(或神經刺激針)刺入其上肢的血管內1次,其術中出現輕微的疼痛感。差:術中對患兒進行麻醉的過程不順利,穿刺針(或神經刺激針)刺入其上肢的血管內2次或2次以上,其術中出現輕微的疼痛感。優良率=(優的例數+良的例數)/總例數×100%。觀察并比較兩組患兒手術持續的時間、術中七氟醚的用量及術中尺動脈的舒張末期流速、血流阻力指數及血流量。

1.4 統計學方法

用SPSS19.0軟件對本研究中的數據進行處理,計數資料用%表示,用χ2檢驗,計量資料用均數±標準差(±s)表示,用t檢驗,P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

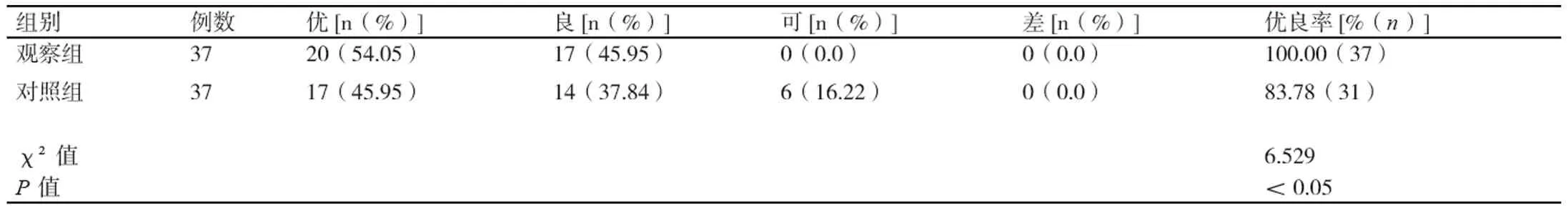

2.1 兩組患兒麻醉效果優良率的比較

觀察組患兒麻醉效果的優良率高于對照組患兒,差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表1。

表1 兩組患兒麻醉效果優良率的比較

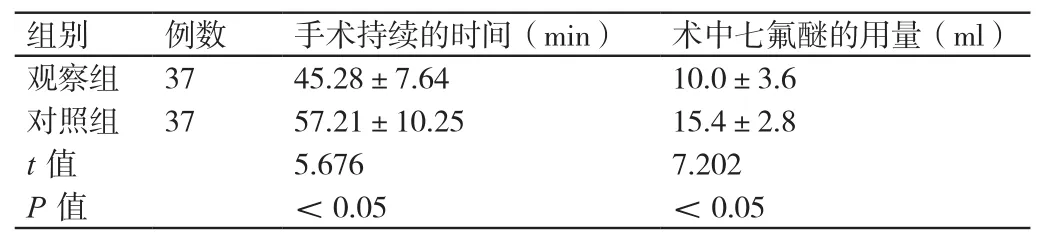

2.2 兩組患兒手術持續的時間及術中七氟醚用量的比較

觀察組患兒手術持續的時間短于對照組患兒,其術中七氟醚的用量少于對照組患兒,差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表2。

表2 兩組患兒手術持續的時間及術中七氟醚用量的比較(±s )

表2 兩組患兒手術持續的時間及術中七氟醚用量的比較(±s )

組別 例數 手術持續的時間(min) 術中七氟醚的用量(ml)觀察組 37 45.28±7.64 10.0±3.6對照組 37 57.21±10.25 15.4±2.8 t值 5.676 7.202 P值 <0.05 <0.05

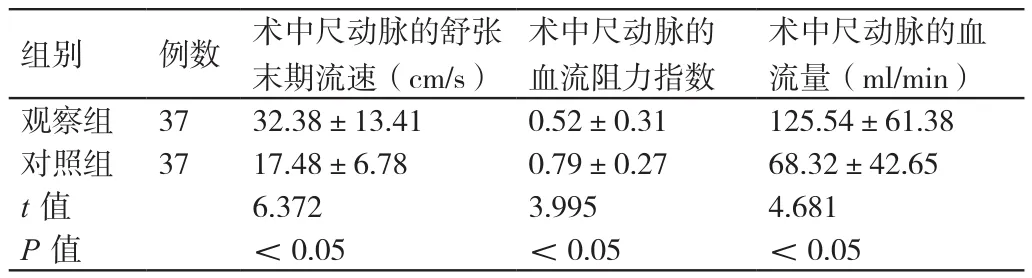

2.3 術中兩組患兒尺動脈舒張末期的流速、血流阻力指數及血流量的比較

術中,觀察組患兒尺動脈舒張末期的流速和尺動脈的血流量均大于對照組患兒,其尺動脈的血流阻力指數小于對照組患兒,差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表3。

表3 術中兩組患兒尺動脈舒張末期的流速、血流阻力指數及血流量的比較(±s )

表3 術中兩組患兒尺動脈舒張末期的流速、血流阻力指數及血流量的比較(±s )

組別 例數 術中尺動脈的舒張末期流速(cm/s)術中尺動脈的血流阻力指數術中尺動脈的血流量(ml/min)觀察組 37 32.38±13.41 0.52±0.31 125.54±61.38對照組 37 17.48±6.78 0.79±0.27 68.32±42.65 t值 6.372 3.995 4.681 P值 <0.05 <0.05 <0.05

3 討論

上肢手術是臨床上常見的手術類型。與成年人相比,小兒的生理特點與解剖特點較為特殊。因此,臨床上在對小兒進行上肢手術的過程中,應為其選擇一種安全、有效的麻醉方法[5]。目前,臨床上對進行上肢手術的患兒主要是實施超聲引導下臂叢神經阻滯麻醉聯合全身麻醉。對此類患兒進行全身麻醉,能對其中樞神經系統產生抑制,使其自主意識消失。而對此類患兒進行臂叢神經阻滯麻醉,能對其上肢的感覺運動神經和交感神經進行阻滯,從而可減輕其術中的疼痛感[6]。過去,臨床上對進行上肢手術的患兒在實施臂叢神經阻滯麻醉時,多采用神經刺激器定位法定位其臂叢神經。但采用此方法難以準確地找到患兒的臂叢神經,從而易導致其麻醉的效果不理想。另外,在不斷定位患兒臂叢神經的過程中,易對其臂叢神經或周圍的血管造成損傷。近年來,隨著超聲技術的發展,臨床上對進行上肢手術的患兒實施超聲引導下臂叢神經阻滯麻醉,取得了良好的效果。筆者認為,對進行上肢手術的患兒實施超聲引導下臂叢神經阻滯麻醉具有以下優點:1)能準確地定位患兒的臂叢神經,清晰地觀察到其肌間溝和腋路等部位,從而可提高穿刺的準確性,避免在對其進行穿刺的過程中損傷其臂叢神經及周圍的血管[7-8]。2)能使麻醉藥物擴散得更加均勻,從而可提高麻醉的效果。3)可大大縮短進行麻醉操作的時間,進而可縮短手術持續的時間。

本研究的結果顯示,觀察組患兒麻醉效果的優良率高于對照組患兒(P<0.05),其手術持續的時間短于對照組患兒(P<0.05),其術中七氟醚的用量少于對照組患兒(P<0.05)。術中,觀察組患兒尺動脈舒張末期的流速和尺動脈的血流量均大于對照組患兒(P<0.05),其尺動脈的血流阻力指數小于對照組患兒(P<0.05)。可見,對進行上肢手術的患兒實施超聲引導下臂叢神經阻滯麻醉聯合全身麻醉的效果顯著,能有效地縮短其手術持續的時間,提高其麻醉的效果,減少其術中七氟醚的用量,且術中對其血流動力學的各項指標影響較小。

參考文獻

[1]吳新如.超聲引導下神經阻滯在小兒上肢手術麻醉中的應用分析[J].臨床醫學,2017,37(2):57-58.

[2]董敏,張萍英,吳文春,等.超聲引導臂叢神經阻滯聯合丙泊酚鎮靜在小兒上肢手術中的應用[J].臨床醫學工程,2016,23(4):419-420.

[3]吳春曉,呂金英,李航.經皮超聲引導鎖骨上臂叢神經阻滯在學齡前兒童上肢手術的應用[J].醫學研究雜志,2016,45(4):113-116.

[4]Marhofer P,Willschke H,Kettner S C.Ultrasound-guided upper ex tremity blocks - tips and tricks to improve the clinical prac tice[J].Pediatric Anesthesia,2012,22(1):65-71.

[5]郝樹蘭,宋志永.超聲引導下小兒上肢手術神經阻滯及術后鎮痛的臨床觀察[J].當代醫學,2014,20(30):26-27.

[6]朱彩艷,譚愉明,吳宇思,等.超聲引導下神經阻滯在小兒上肢手術麻醉中的應用[J].中國當代醫藥,2014,21(17):93-95.

[7]趙麗艷,常庚申,康定坤.超聲引導下小兒肌間溝臂叢神經阻滯的臨床效果[J].臨床麻醉學雜志,2014,30(5):479-481.

[8]Sehmbi H,Madjdpour C,Shah U J,et al.Ultrasound guided distal peripheral nerve block of the upper limb:A technical review[J].Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology,2015,31(3):296-307.