堆石料的不同類型相對密度試驗方法研究及其應用

車維斌,田中濤,江萬紅,王森榮

(中國水利水電第五工程局有限公司,四川成都610066)

0 引 言

目前DL/T5395—2007《碾壓式土石壩設計規范》[2]要求堆石料填筑控制標準為孔隙率,根據類似工程經驗孔隙率可在20%~28%之間選取,高土石壩常選取19%~21%,糯扎渡水電站、長河壩水電站、溧陽抽水蓄能電站的大壩孔隙率分別取20.5%、21%、19%。近年來,工程施工實際檢測堆石料平均孔隙率一般為18%~19%,最小值為16%,據統計,糯扎渡水電站、長河壩水電站、溧陽抽水蓄能電站的大壩平均孔隙率分別為19.7%、19.2%、18.07%。從以上工程可以看出,堆石料孔隙率的設計數值與施工實際取樣數值差距較大,堆石料孔隙率能否碾壓到18%~19%, 堆石料的孔隙率與其他相同料相比較到底是什么水平,一直是行業非常關注和需要搞清楚的問題。

為保證兩河口水電站300 m級高壩的工程質量可靠性,針對堆石料進行了不同類型的大型專項相對密度試驗,力圖找到不同孔隙率下對應的相對密度,并與同樣條件下砂石料相比較,根據堆石料相對密度來說明現場碾壓孔隙率數據的合理性。

根據NB/T35016—2013《土石筑壩材料碾壓試驗規程》,采用直徑100 cm小環和400 cm的大環對原級配堆石料筑壩材料進行現場大型相對密度試驗(包括最大干密度試驗和最小干密度試驗)來評價指標的合理性,并采用現場原位大型碾壓試驗驗證其合理性。

1 現場相對密度試驗

按照NB/T35016—2013規范要求,分別采用直徑100 cm小環和400 cm大環進行試驗。

1.1 試驗方法

現場相對密度試驗先進行最小干密度試驗,然后通過碾壓設備進行振動碾壓至最大干密度。最小干密度試驗采用人工配合反鏟松填法。試驗按環的大小分別進行最大粒徑為100、200、400、800 mm的現場試驗(上、中、下包線)。

按照DL/T5356—2006、NB/T35016—2013規范要求,通過人工篩分把每一級料全部篩分出來,篩完后人工配料、人工裝樣、獲取試樣體積。采用32 t自行式振動平碾碾壓26遍,在每個試樣環范圍內微動進退振動碾壓15 min。在碾壓過程中,根據試驗料及周邊料的沉降情況及時補充料源,使振動碾不與試樣環直接接觸。碾壓完成后進行現場灌水,獲取碾壓后土體的體積,計算最大干密度值,均進行2組平行試驗。試樣環下部封閉,上部碾壓前采用粒徑20 mm的礫石進行填平,并稱取礫石質量(高度約20 cm)。根據裝填的總土質量和試樣環的體積計算最小干密度和最大干密度。

1.2 試驗成果

100 cm環按最大粒徑為200、100 mm分別進行6組堆石料現場最大、最小干密度試驗,具體試驗成果見表1。

表1 100 cm環堆石料現場最大、最小干密度試驗成果

400 cm環按最大粒徑為400、800 mm分別進行3組最大、最小干密度試驗,具體試驗成果見表2。

表2 400 cm環堆石料現場最大、最小干密度試驗成果

2 現場原位大型碾壓試驗

2.1 試驗方法

參照 NB/T35016—2013規范類似原理進行現場原位大型碾壓試驗確定最大干密度。選擇大壩已填筑沉降基本趨于穩定的下游堆石I區部位進行試驗,填筑堆石料約900 m3,填筑總質量為1 852 480 kg,面積1 089 m2。通過現場地磅稱量得到堆石料的質量,經過布置測量點測量得到精確的體積,計算對應的鋪料厚度與不同碾壓遍數下的堆石料密度。主要步驟為:

(1)基礎面處理。基礎采用32 t自行式平碾振動碾壓26遍后,現場劃定30 m×30 m的試驗區域,在場地周邊填筑厚度為100 cm的堆石料,振動碾壓26遍,對靠近試驗區一側的坡面進行修整(坡比為1∶1.3),剔除較大粒徑石料,采用“50%反濾料1+50%反濾料2”組成的混合料對修整后的坡面進行找平處理,然后用振動夯板進行振動夯實(≥80 s)。

(2)基礎面測量。現場測量網格點采用1 m×1 m 布置,包括斜坡面中部與坡頂,采用全站儀進行精確測量。

(3)料源。專項試驗料源采用壩面堆石料,首先進行直觀判斷,再進行顆粒級配試驗,滿足要求后進行試驗。

(4)質量控制流程。在試驗前,對試驗流程進行規定,對相關試驗人員進行技術交底。采用“堆石料相對密度試驗質量控制卡”的方式對堆石料的上料質量進行控制。料場質檢員對堆石料的料源質量進行控制,并指導堆石料的裝車質量,要求堆石料混合均勻,級配連續,滿足試驗要求,并對運輸車輛發放控制卡,由質檢員填寫控制卡上的編號、車號,交于運輸司機;運輸司機依次經2個地磅進行整車稱量,然后運輸至試驗場地;試驗場地的收料員對控制卡進行簽字、拍照、記錄,將簽字后的控制卡再交于運輸司機;空車依次再進行地磅稱量,由最后1個地磅收集控制卡,經數據核對后確定填筑到試驗區堆石料的總質量。

(5)鋪料。在剛開始上料時,為防止試驗區斜坡面邊沿壓塌,采用鋪設鋼板的形式對斜坡面進行保護。鋪料厚度由測量人員進行跟蹤測量,為避免大粒徑石料集中,靠近邊沿容易造成大粒徑石料集中的部位安排反鏟車進行處理。

(6)碾壓測量。鋪料完成后,對應下層的點位進行鋪料厚度測量,并對振動碾壓2~26遍間每2遍的沉降進行測量,以計算對應不同碾壓遍數下的體積與密度。

(7)試驗檢測。鋪料完成后,采用坑測法、附加質量法、沉壓值法分別對松鋪料、振碾8遍、振碾26遍時的堆石料密度進行檢測,每種狀態檢測3個點。

2.2 試驗成果

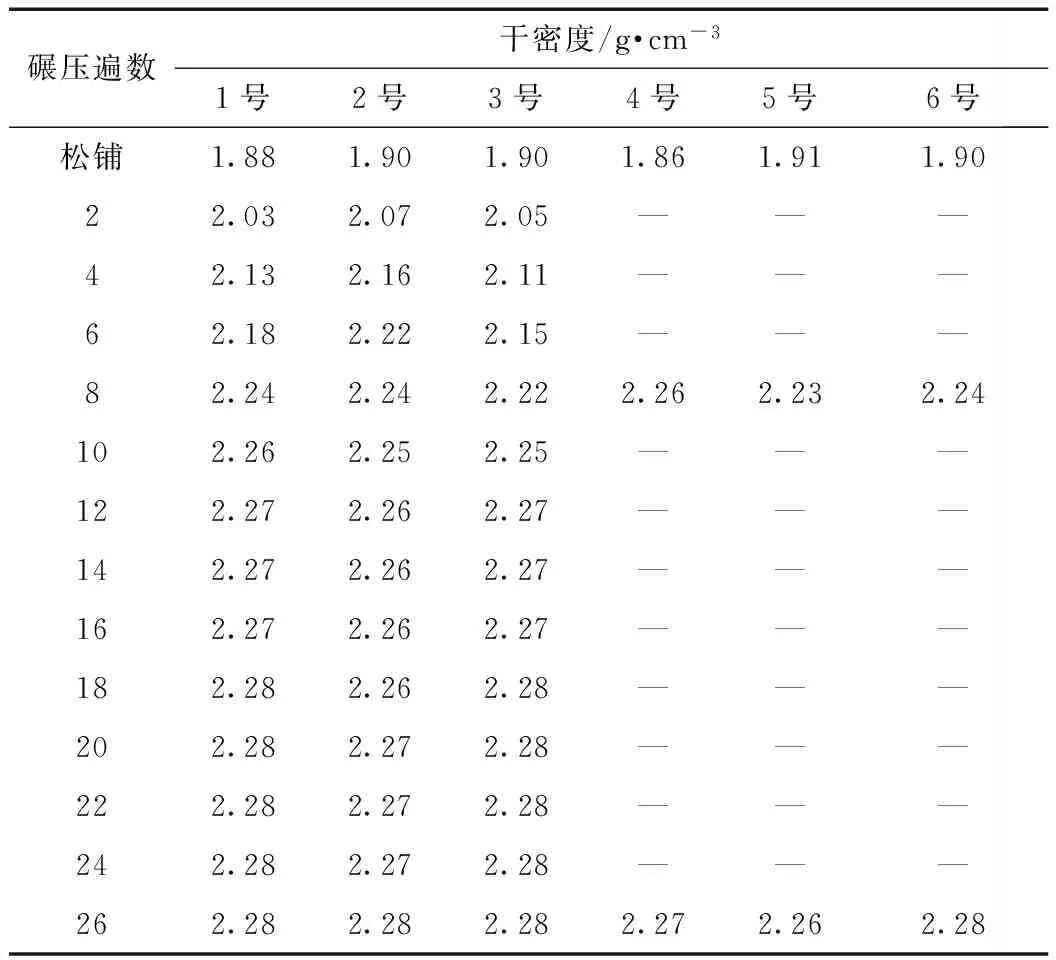

現場原位大型碾壓試驗采用坑測法、附加質量法、沉壓值法測量得到的密度成果分別見表3、表4、表5和圖1。

表3 堆石料原位大型碾壓試驗密度成果(坑測法)

由圖1可知,沉壓值法測干密度略微比附加質量法偏大,但干密度與碾壓遍數的趨勢與附加質量法相同;當碾壓遍數在0~10時,干密度隨碾壓遍數的增加而增加,增長的速率較快;當碾壓遍數超過10時,干密度增長速率極為緩慢,基本趨于穩定。現場最小干密度1.76 g/cm3,最大干密度為2.324 g/cm3。

3 試驗成果分析

3.1 成果匯總

100 cm環由于受填料縮尺及周邊約束影響較大,不能準確測出堆石料最大干密度、最小干密度,相對密度成果誤差較大,不具備參考價值,將現場相對密度試驗(400 cm環)、現場原位大型碾壓試驗測得的堆石料密度成果匯總于表6。

表4 堆石料原位大型碾壓試驗密度成果(附加質量法)

表5 堆石料原位大型碾壓試驗密度成果(沉壓值法)

圖1 沉壓值法、附加質量法測干密度與碾壓遍數關系

檢測項目最大干密度/g·cm-3最小干密度/g·cm-3最大孔隙率/%最小孔隙率/%400cm環(最大粒徑400mm)上2.181.9828.321.0中2.242.0027.518.8下2.081.8931.524.6400cm環(最大粒徑800mm)上2.202.0126.920.0中2.272.0226.317.2下2.091.9030.723.7現場坑測法2.241.7536.618.8附加質量法2.281.8931.517.4沉壓值法2.3241.92930.115.8

3.2 成果分析

(1)400 cm環能夠相對準確測出堆石料最小干密度,由于受周邊約束影響較大,不能準確測出最大干密度,相對密度成果誤差較大,不具備參考價值。

(2)現場大型原位碾壓試驗通過直接計算試驗用料質量及體積方法推算堆石料最大干密度、最小干密度,其趨勢與附加質量法一致,且在碾壓8遍后最大干密度測試方面規律性強,以其作為計算依據可行。

(3)現場大型原位碾壓試驗成果得出堆石I區孔隙率最大為30.1%(松鋪狀態)、最小為15.8%(碾壓26遍后,理論最密實狀態),相應干密度最大值為2.324 g/cm3、最小值為1.929 g/cm3。下游堆石I區實際施工在鋪料厚度100 cm、32 t振動平碾碾壓8遍后檢測64組得到的干密度最大值為2.29 g/cm3、最小值為2.19 g/cm3、平均值為2.24 g/cm3(作為施工填筑干密度),對應的孔隙率最大值為20.7%、最小值為17.0%、平均值為18.9%。根據現場大型原位碾壓試驗成果計算壩面填筑的相對密度,其最大值為0.93,最小值為0.75,平均值為0.83。

綜上,堆石料填筑相對密度最大值為0.93,最小值為0.75,平均值為0.83,經對比砂礫石料具有較高的可信度。

4 結 論

對堆石料進行現場相對密度試驗和大型原位試驗,根據試驗結果可知,現有相對密度試驗方法無法適應堆石料的最大干密度、最小干密度測試,存在較大的偏差,采取現場大型原位碾壓試驗取得的孔隙率數據較為真實客觀。另外,當前我國堆石料施工碾壓設備能夠滿足現今高土石壩、超高土石壩建設要求,施工質量有保證。

[1] DL/T 5129—2013 碾壓式土石壩施工規范[S].

[2] DL/T 5395—2007 碾壓式土石壩設計規范[S].

[3] NB/T 35016—2013 土石筑壩材料碾壓試驗規程[S].

[4] DL/T 5356—2006 水電水利工程粗粒土試驗規程[S].