論我國(guó)職業(yè)教育的供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革

王殿安

(江蘇省無錫交通高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校,江蘇 無錫 214151)

黨的“十九大”報(bào)告指出,中國(guó)特色社會(huì)主義已經(jīng)進(jìn)入新時(shí)代。同樣,我國(guó)的職業(yè)教育也進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期,面臨很多新機(jī)遇和新挑戰(zhàn)。隨著由“精英教育”向“大眾教育”的轉(zhuǎn)變,人民群眾對(duì)職業(yè)教育提出新需求,由“要上學(xué)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤吧虾脤W(xué)”。因此,職業(yè)教育的主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民群眾不斷增長(zhǎng)的優(yōu)質(zhì)教育需要和不平衡不充分不協(xié)調(diào)發(fā)展之間的矛盾。這種矛盾的解決需要統(tǒng)籌兼顧、綜合施策、標(biāo)本兼治、對(duì)癥下藥。而目前正在進(jìn)行的職業(yè)教育供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革,具有重大而深遠(yuǎn)的意義。

一、我國(guó)職業(yè)教育供給側(cè)存在的主要問題

應(yīng)該說就目前而言,我國(guó)的職業(yè)教育在供給側(cè)和需求端都存在一些不容忽視的矛盾。但矛盾的主要方面在供給側(cè),主要表現(xiàn)為總體布局不盡合理,內(nèi)部結(jié)構(gòu)失衡,發(fā)展存在不平衡、不充分、不協(xié)調(diào)等問題。

(一)職業(yè)教育在地域間發(fā)展不均衡

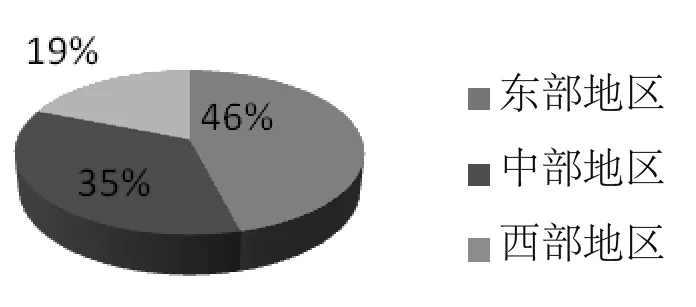

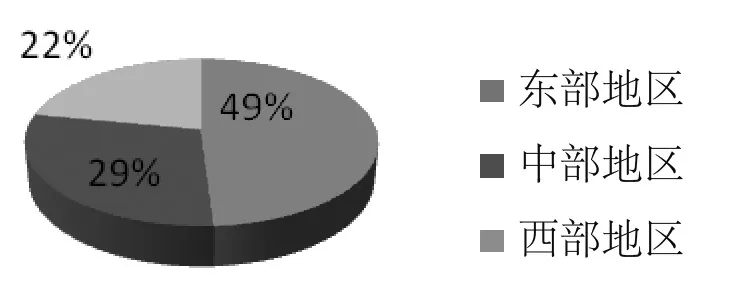

我國(guó)的高等職業(yè)教育雖然總體上有較快發(fā)展,但發(fā)展不平衡、不充分、不協(xié)調(diào)的問題也比較突出。首先表現(xiàn)在區(qū)域發(fā)展的不平衡。全國(guó)東中西部三大區(qū)域,高等職業(yè)教育在發(fā)展規(guī)模、發(fā)展速度和發(fā)展質(zhì)量上都表現(xiàn)出不平衡。無論是從高等職業(yè)院校數(shù)量分析來看,還是從在一定程度能夠體現(xiàn)辦學(xué)水平的國(guó)家示范(骨干)院校數(shù)量對(duì)比來看,都可以得出這樣的結(jié)論。而且受地域和環(huán)境等因素的影響,這種差距還有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì),說明高等職業(yè)教育在供給側(cè)方面,表現(xiàn)出明顯的地域特點(diǎn)。比如就數(shù)量來看,2011年全國(guó)共有高職高專院校1228所,其中東部地區(qū)563所,約占全國(guó)的46%;中部地區(qū)435所,約占全國(guó)的35%;而西部地區(qū)只有230所,約占全國(guó)的19%(如圖1所示)。再如,在全國(guó)示范(骨干)院校中,東部地區(qū)有國(guó)家示范(骨干)院校98所,占全國(guó)的49%;中部地區(qū)有國(guó)家示范(骨干)院校58所,占全國(guó)的29%;西部地區(qū)有國(guó)家示范(骨干)院校44所,占全國(guó)的22%(如圖2所示)。可見,東部地區(qū)的高等職業(yè)院校無論是在院校數(shù)量,還是在辦學(xué)質(zhì)量和影響力等方面,都領(lǐng)先于中部地區(qū)和西部地區(qū)。

圖1

圖2

(二)職業(yè)教育在行業(yè)間發(fā)展不均衡

“三農(nóng)”問題始終是中國(guó)革命和建設(shè)的根本性問題。全面決勝小康社會(huì),重點(diǎn)在農(nóng)民,難點(diǎn)在農(nóng)村。沒有農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化,就不會(huì)有整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)代化;沒有農(nóng)民的美好生活,就沒有全國(guó)人民的美好生活;沒有農(nóng)村的小康社會(huì),就沒有全國(guó)的小康社會(huì)。在教育和職業(yè)教育的供給側(cè)方面,農(nóng)業(yè)和農(nóng)村也始終是一塊短板,嚴(yán)重制約了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化的進(jìn)程。目前,我國(guó)共有農(nóng)業(yè)高等職業(yè)院校136所,占全部高等職業(yè)院校1388所的9.7%;中等農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)校141所,占全部中等職業(yè)學(xué)校12300所的1.1%。在國(guó)家級(jí)示范(骨干)院校中,農(nóng)業(yè)類高等職業(yè)院校共11所,占全部100所的11%。在高等職業(yè)教育這個(gè)大格局中,農(nóng)業(yè)職業(yè)教育也屬于薄弱環(huán)節(jié),與農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)專業(yè)人才的需求存在諸多不適應(yīng)。而且,近年來在職業(yè)教育發(fā)展勢(shì)頭方興未艾的大環(huán)境下,農(nóng)業(yè)職業(yè)教育卻處于十分不利的尷尬境地,面臨很多新困惑。一是學(xué)校名稱去農(nóng)化。有相當(dāng)一部分農(nóng)業(yè)職業(yè)院校合并到綜合性院校中,僅存的一些農(nóng)業(yè)職業(yè)院校,有一部分也嫌棄“農(nóng)”字,總覺得帶個(gè)農(nóng)字就“土氣”,影響學(xué)校的招生和就業(yè),所以千方百計(jì)地去掉“農(nóng)”字,向綜合性方向發(fā)展。二是專業(yè)設(shè)置非農(nóng)化。農(nóng)業(yè)職業(yè)院校的專業(yè)設(shè)置非農(nóng)化傾向非常嚴(yán)重,農(nóng)科專業(yè)被弱化淡化,大部分農(nóng)業(yè)高等職業(yè)院校涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生數(shù)不到在校生總數(shù)的20%,合并到綜合性職業(yè)院校的農(nóng)科類專業(yè)更是被邊緣化。三是志愿(或就業(yè))離農(nóng)化。一方面,越來越多的農(nóng)村青年不愿意就讀農(nóng)業(yè)院校或涉農(nóng)專業(yè);另一方面,很多“土生土長(zhǎng)”的農(nóng)村青年,也不愿意到農(nóng)業(yè)部門或農(nóng)村就業(yè)。在我們的一份農(nóng)戶調(diào)查問卷上,當(dāng)問到“您愿意您的孩子學(xué)習(xí)農(nóng)業(yè)技術(shù)并到農(nóng)村就業(yè)嗎?”回答愿意的只占13.7%,回答不愿意的占38.2%,回答視情況而定的占48.1%。要實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)代化,發(fā)展一流農(nóng)業(yè),建設(shè)一流農(nóng)村,必須擁有一流的知識(shí)農(nóng)民。然而,要實(shí)現(xiàn)這一愿景,還顯得特別任重道遠(yuǎn)。

(三)職業(yè)教育內(nèi)部的專業(yè)結(jié)構(gòu)不均衡

盡管科學(xué)發(fā)展觀提出了很多年,但高等職業(yè)教育并未駛向科學(xué)發(fā)展的正確道路,相當(dāng)一部分職業(yè)院校還未能真正實(shí)現(xiàn)由規(guī)模擴(kuò)張向內(nèi)涵發(fā)展,由速度數(shù)量型向質(zhì)量效益型的根本轉(zhuǎn)變,盲目追求“大而全”、“小而全”,在專業(yè)設(shè)置上“跟風(fēng)”和“趨同”現(xiàn)象特別嚴(yán)重,致使專業(yè)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)需求契合度不高,人才的供給與需求脫節(jié)。具體表現(xiàn)在:一是專業(yè)設(shè)置與地方區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不匹配,部分專業(yè)人才供給產(chǎn)能不足,造成“招工難”、“用工荒”,某些高技能人才更是“萬(wàn)金難求”;二是專業(yè)結(jié)構(gòu)與新興行業(yè)企業(yè)人才需求變化不適應(yīng),部分專業(yè)人才供給產(chǎn)能過剩,造成“就業(yè)難”、“難就業(yè)”;三是專業(yè)人才培養(yǎng)質(zhì)量與用人單位需求不匹配,部分專業(yè)人才供給缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力,就業(yè)質(zhì)量不高。“用工荒”的實(shí)質(zhì)是職業(yè)教育人才供給與需求出現(xiàn)嚴(yán)重錯(cuò)位。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,目前勞動(dòng)力市場(chǎng)高技能人才只占4%(而企業(yè)的需求比例是14%以上),普通技能人才占20%,沒有什么技能的占到76%。其中最大的“用工荒”,就是高技能人才的缺口。2005年第二季度全國(guó)104個(gè)城市職業(yè)供求狀況調(diào)查顯示,需求人數(shù)倍率較大的是高級(jí)技工、技師、高級(jí)技師,需求人數(shù)分別為134495人、72380人和26116人,供給人數(shù)分別為88726人、48526人和17173人,缺口總?cè)藬?shù)分別為45769人、23854人和8943人。

二、我國(guó)職業(yè)教育供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的主要任務(wù)

職業(yè)教育供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革任務(wù)十分艱巨復(fù)雜,需要統(tǒng)籌安排全面推進(jìn),抓住重點(diǎn)勇于創(chuàng)新,扎實(shí)開展務(wù)求實(shí)效。

(一)統(tǒng)籌規(guī)劃,實(shí)現(xiàn)職業(yè)教育區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展

由于我國(guó)職業(yè)教育區(qū)域發(fā)展的不均衡不協(xié)調(diào),中西部地區(qū)始終是職業(yè)教育發(fā)展的薄弱地區(qū)。因此,按照“補(bǔ)短板”的要求,“十三五”期間乃至今后一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期,中西部地區(qū)都將是我國(guó)職業(yè)教育重點(diǎn)加強(qiáng)的地區(qū)。要認(rèn)真貫徹落實(shí)“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念,統(tǒng)籌配置職業(yè)教育資源,重點(diǎn)向中西部地區(qū)傾斜,補(bǔ)足中西部地區(qū)職業(yè)教育的短板;要通過政策引導(dǎo),結(jié)合西部大開發(fā)戰(zhàn)略和中部崛起戰(zhàn)略,鼓勵(lì)民間資本流向中西部地區(qū)的職業(yè)教育;要改革財(cái)稅體制,加大中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付力度,向中西部地區(qū)特別是西部地區(qū)“輸血”;要切實(shí)落實(shí)“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”,開展支教、支邊、支農(nóng)活動(dòng),為西部地區(qū)職業(yè)教育提供優(yōu)質(zhì)師資保障;要加強(qiáng)就業(yè)信息和就業(yè)指導(dǎo)工作,提升中西部地區(qū)職業(yè)院校學(xué)生就業(yè)率,打造就業(yè)力;要加強(qiáng)中西部地區(qū)職業(yè)教育示范(骨干)院校建設(shè),不斷提升學(xué)校的核心競(jìng)爭(zhēng)力,打造特色品牌,增強(qiáng)院校自身的“造血”功能;要鼓勵(lì)東部地區(qū)與中西部地區(qū)開展職業(yè)教育交流協(xié)作,跨地區(qū)建立職業(yè)教育集團(tuán),實(shí)現(xiàn)資源共享優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),以促進(jìn)職業(yè)教育區(qū)域均衡協(xié)調(diào)發(fā)展。

(二)突出重點(diǎn),促進(jìn)職業(yè)教育在行業(yè)間的協(xié)調(diào)發(fā)展

黨的十九大報(bào)告指出,農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民問題是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的根本性問題,要堅(jiān)持農(nóng)業(yè)和農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展,加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村現(xiàn)代化,構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系,培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體,健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系。從職業(yè)教育的行業(yè)布局和分工來看,農(nóng)業(yè)職業(yè)教育是整個(gè)職業(yè)教育體系的短板,與“三農(nóng)”的地位極不相稱,需要特別加以關(guān)注。政府主管部門應(yīng)認(rèn)真落實(shí)“十九大”精神,保持清醒的頭腦,為農(nóng)業(yè)職業(yè)教育營(yíng)造良好的外部環(huán)境,綜合利用法律、法規(guī)、政策、撥款、信息服務(wù)、評(píng)估和監(jiān)督等手段,輔之以必要的行政干預(yù)措施,有效防止農(nóng)業(yè)職業(yè)院校“改名換姓”被兼并重組,院校數(shù)量逐漸萎縮,涉農(nóng)專業(yè)被淡化和邊緣化,畢業(yè)生“離農(nóng)”、“ 棄農(nóng)”等現(xiàn)象的繼續(xù)蔓延。政府有關(guān)部門還應(yīng)制定和完善農(nóng)業(yè)職業(yè)教育招生、就業(yè)、撥款、基本建設(shè)、師資引進(jìn)、頂崗實(shí)習(xí)、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、農(nóng)科教結(jié)合等方面的特殊政策,支持農(nóng)業(yè)職業(yè)教育的健康發(fā)展。同時(shí),農(nóng)業(yè)職業(yè)院校也要有責(zé)任意識(shí)和使命擔(dān)當(dāng),堅(jiān)守陣地、心無旁騖,豐富內(nèi)涵、苦煉內(nèi)功,打造特色、鑄就品牌,以發(fā)展增實(shí)力,以服務(wù)贏口碑,為全面決勝小康社會(huì),為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

(三)提質(zhì)增效,實(shí)現(xiàn)職業(yè)教育發(fā)展方式的根本性轉(zhuǎn)變

要深化職業(yè)教育的供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革,還必須努力實(shí)現(xiàn)職業(yè)教育發(fā)展方式的根本性轉(zhuǎn)變。經(jīng)過改革開放后近40年的發(fā)展,我國(guó)職業(yè)教育的成長(zhǎng)已經(jīng)走過了“做大”階段和“做優(yōu)”階段,現(xiàn)在應(yīng)該順勢(shì)而為進(jìn)入“做強(qiáng)”階段。要做強(qiáng),必須實(shí)現(xiàn)發(fā)展方式的根本性轉(zhuǎn)變。一是要實(shí)現(xiàn)由外延擴(kuò)張到內(nèi)涵發(fā)展的轉(zhuǎn)變。內(nèi)涵發(fā)展是一個(gè)十分復(fù)雜的的系統(tǒng)工程,涉及到辦學(xué)理念、辦學(xué)質(zhì)量、辦學(xué)特色、品牌形象、辦學(xué)效益、文化建設(shè)等方方面面,需要職業(yè)院校苦煉內(nèi)功實(shí)現(xiàn)全方位的突破。其中,辦學(xué)理念是基石,師資隊(duì)伍是保障,專業(yè)品牌是核心,辦學(xué)特色是靈魂,文化建設(shè)是精神動(dòng)力。二是要實(shí)現(xiàn)由速度數(shù)量型向質(zhì)量效益型的轉(zhuǎn)變。我國(guó)職業(yè)教育多年追求速度和數(shù)量型發(fā)展,積累了很多深層次的矛盾。一方面,造成教育資源的全面緊張,教學(xué)設(shè)備設(shè)施不足,師生比畸形;另一方面,是質(zhì)量不高特色不突出,形成低端產(chǎn)品供給,難以滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求。而教育教學(xué)質(zhì)量是一切教育教學(xué)活動(dòng)的生命線和職業(yè)教育的終極目標(biāo)。職業(yè)院校必須樹立全新的教育教學(xué)質(zhì)量觀,全面實(shí)施教學(xué)質(zhì)量工程,建立嚴(yán)格的考核評(píng)價(jià)制度,建立健全教學(xué)質(zhì)量保障體系和教學(xué)診改機(jī)制,把教學(xué)質(zhì)量落到實(shí)處。三是實(shí)現(xiàn)由粗放管理向精細(xì)化管理的轉(zhuǎn)變。細(xì)節(jié)決定成敗,精細(xì)化管理是現(xiàn)代管理的靈魂。職業(yè)院校要向管理要效益,努力實(shí)現(xiàn)由“大而化之”的粗放管理向著精心、精細(xì)、精致化管理轉(zhuǎn)變。最后,適應(yīng)職業(yè)教育學(xué)生的心智特點(diǎn)和職業(yè)教育規(guī)律,還必須實(shí)現(xiàn)由“大班教學(xué)”向“小班教學(xué)”的轉(zhuǎn)變。

(四)調(diào)整結(jié)構(gòu),提升職業(yè)教育專業(yè)(群)與產(chǎn)業(yè)(群)的契合度

職業(yè)教育與普通教育的最大區(qū)別,在于與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高度關(guān)聯(lián)性。學(xué)校是專業(yè)人才的“生產(chǎn)車間”和供給側(cè),而各行各業(yè)用人單位是專業(yè)人才產(chǎn)品的需求端,只有供給側(cè)與需求端在人才產(chǎn)品的數(shù)量、結(jié)構(gòu)、素質(zhì)要求等方面完全匹配,才能實(shí)現(xiàn)供給與需求的順利對(duì)接。因此,職業(yè)院校的專業(yè)設(shè)置必須堅(jiān)持就業(yè)導(dǎo)向,堅(jiān)持需求導(dǎo)向,以需定產(chǎn),產(chǎn)業(yè)(群)需要什么樣的專業(yè)人才,職業(yè)院校就應(yīng)該設(shè)置什么專業(yè)(群)。在大的區(qū)域范圍內(nèi),要進(jìn)行整體規(guī)劃合理布局,改變“大而全”、“小而全”的專業(yè)格局,優(yōu)化資源配置,堅(jiān)持有所為有所不為,在校際間專業(yè)分工上特色發(fā)展,錯(cuò)位配置,構(gòu)建合理的專業(yè)結(jié)構(gòu),避免專業(yè)設(shè)置的“一哄而起”、“一哄而散”,同質(zhì)化發(fā)展和無序化競(jìng)爭(zhēng)。就每個(gè)職業(yè)院校而言,要發(fā)揮優(yōu)勢(shì)、揚(yáng)長(zhǎng)避短,緊緊圍繞區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、比較優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)及重大工程項(xiàng)目,對(duì)接職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和工作崗位標(biāo)準(zhǔn),設(shè)置新的專業(yè)或?qū)I(yè)方向,改造傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)專業(yè)(群),優(yōu)化專業(yè)(群)結(jié)構(gòu),提升專業(yè)(群)與產(chǎn)業(yè)(群)的契合度。

(五)制度創(chuàng)新,推進(jìn)職業(yè)教育的制度供給改革

沒有規(guī)矩不成方圓。職業(yè)教育的供給側(cè)改革,還需要?jiǎng)?chuàng)設(shè)一個(gè)良好的制度環(huán)境。要?jiǎng)?chuàng)新職業(yè)教育管理體制機(jī)制,加強(qiáng)職業(yè)教育的宏觀統(tǒng)籌管理,構(gòu)建一個(gè)“政府宏觀調(diào)控、學(xué)校自主辦學(xué)、社會(huì)積極參與”的現(xiàn)代高等職業(yè)教育治理體系;要建立職業(yè)院校依法辦學(xué)、自主管理、民主監(jiān)督、社會(huì)參與的現(xiàn)代學(xué)校制度,完善現(xiàn)有職業(yè)教育集團(tuán)的治理結(jié)構(gòu)和發(fā)展機(jī)制;要圍繞社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和區(qū)域協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略,建立職業(yè)教育的人才需求預(yù)測(cè)制度、畢業(yè)生跟蹤調(diào)查制度;要堅(jiān)持問題導(dǎo)向,建立健全職業(yè)教育教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控和評(píng)價(jià)制度、教學(xué)診斷與改進(jìn)制度;要堅(jiān)持以人為本,建立師資引進(jìn)、培養(yǎng)、培訓(xùn)、進(jìn)修制度;要堅(jiān)持知識(shí)價(jià)值分配導(dǎo)向,建立科學(xué)合理的績(jī)效考核和內(nèi)部分配激勵(lì)機(jī)制,甚至可以將企業(yè)的股權(quán)激勵(lì)制度引入學(xué)校;要堅(jiān)持民主管理,不斷完善職工代表大會(huì)制度和校務(wù)公開制度;要堅(jiān)持學(xué)術(shù)導(dǎo)向,建立學(xué)術(shù)委員會(huì)制度和教授治校制度。對(duì)于國(guó)家而言,要制定實(shí)施一系列鼓勵(lì)和支持職業(yè)教育發(fā)展的政策措施,同時(shí)對(duì)原有的制度進(jìn)行認(rèn)真梳理,補(bǔ)充完善實(shí)施細(xì)則,提高政策的可操作性。

(六)以人為本,切實(shí)加強(qiáng)職業(yè)教育的師資隊(duì)伍建設(shè)

培養(yǎng)什么人的問題,是職業(yè)教育的根本性問題。職業(yè)教育培養(yǎng)的是合格的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人,而不是反對(duì)派和旁觀者。教師的職責(zé)是傳道、授業(yè)、解惑。教師的核心素質(zhì)應(yīng)是政治上的堅(jiān)定性。課堂是向?qū)W生傳授知識(shí)技能的陣地,而不是文化沙龍和研討會(huì)。因此,教師要政治堅(jiān)定、志存高遠(yuǎn),具有堅(jiān)定的馬克思主義立場(chǎng)、觀點(diǎn)和方法論,具有實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國(guó)夢(mèng)的理想、信念、意志和品質(zhì)。在課堂上可以發(fā)揚(yáng)教學(xué)民主、發(fā)揮學(xué)術(shù)自由,但絕不能違背四項(xiàng)基本原則,必須堅(jiān)持“四個(gè)意識(shí)”,在政治上、思想上和行動(dòng)上同以習(xí)近平為核心的黨中央保持高度一致,牢牢掌控職業(yè)教育課堂的思想政治教育主陣地。一個(gè)教師,即便是業(yè)務(wù)能力、學(xué)術(shù)水平再高,如果政治格調(diào)不高,思想道德滑坡,追求低級(jí)趣味,那也是相當(dāng)危險(xiǎn)的。職業(yè)院校要時(shí)刻把握習(xí)近平總書記關(guān)于好老師的四個(gè)方面標(biāo)準(zhǔn),努力建設(shè)一支掌握現(xiàn)代職業(yè)教育理論,遵循職業(yè)教育教學(xué)規(guī)律,政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精湛、結(jié)構(gòu)合理、專兼結(jié)合,具有雙師素質(zhì)和雙師結(jié)構(gòu)的強(qiáng)大師資隊(duì)伍,為建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代職業(yè)教育體系提供智力支撐與人才保障,力爭(zhēng)到本世紀(jì)中葉,把我國(guó)建設(shè)成為社會(huì)主義現(xiàn)代化職業(yè)教育強(qiáng)國(guó)。

[1]朱有明.東中西部高等職業(yè)教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展研究 [J].無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào),2013(4).

[2]王福海,馬俊哲,李凌.高等農(nóng)業(yè)職業(yè)教育的發(fā)展現(xiàn)狀與對(duì)策研究[J],北京農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào),2013(11).

[3]王殿安,李世軒.新農(nóng)村建設(shè)中農(nóng)業(yè)職業(yè)教育的困惑與路徑選擇[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì),2012(4).

[4]王殿安.論新常態(tài)下的職業(yè)教育發(fā)展方式轉(zhuǎn)變[J].南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào),2015(1).

[5]潘東標(biāo).南京現(xiàn)代職教中的供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革[J].江蘇教育(職業(yè)教育版),2016(12).

[6]馬建富.專業(yè)與產(chǎn)業(yè)吻合度調(diào)研—以江蘇省職業(yè)教育為例[J].江蘇教育(職業(yè)教育版),2017(4).

[7]楊建.供給側(cè)改革視域下高職教育的結(jié)構(gòu)優(yōu)化與實(shí)踐創(chuàng)新[J].機(jī)械職業(yè)教育,2017(1).

[8] 習(xí)近平.決勝全面小康社會(huì),奪取新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義偉大勝利—在中國(guó)共產(chǎn)黨第十九次全國(guó)代表大會(huì)上的報(bào)告[EB/OL].新華社網(wǎng)站:http://news.xinhuanet.com/politics/19cpcnc/2017-10/27/c_1121867529.htm.