《人民調解法》指導下的城市社區糾紛化解探析

——基于對唐山市古冶區X社區的考察

夏麗娟

華北理工大學人文法律學院,河北 唐山 063015

當前我國社會矛盾糾紛呈現出多發的態勢,城市社區作為基層社會治理的基本單位,既是各類矛盾的聚集地,也是化解糾紛的重要場域。人民調解在城市社區糾紛化解中發揮著基石的作用。2011年《中國人民共和國人民調解法》(以下簡稱《人民調解法》)的頒布,開啟了人民調解制度的法治化進程,為強化基層社會糾紛化解能力奠定了堅實的基礎。因而對《人民調解法》在城市社區糾紛化解中的運行進行實證考察,具有一定的理論和實踐價值。

一、《人民調解法》指導下城市社區糾紛化解的具體考察

(一)研究概況

唐山市古冶區位于唐山市東部,是唐山市主城區之一。選擇唐山市古冶區X社區作為考察對象是因為全國特別是華北、東北地區向古冶區這樣的老工業城區很多,X社區在古冶區又很具代表性,以其為考察對象,研究結果具有一定的普適性。為了解X社區在《人民調解法》頒布后的糾紛化解實際,筆者進入X社區進行了為期六個月的實地考察。

(二)具體考察內容

X小區2003年經過居委會改制為社區后,成立了兩個社區。在社區成立伊始就成立了人民調解委員會,負責調解轄區內居民糾紛。自人民調解委員會成立以來至今,每年都要處理各類矛盾糾紛幾十起。

1.人民調解委員會

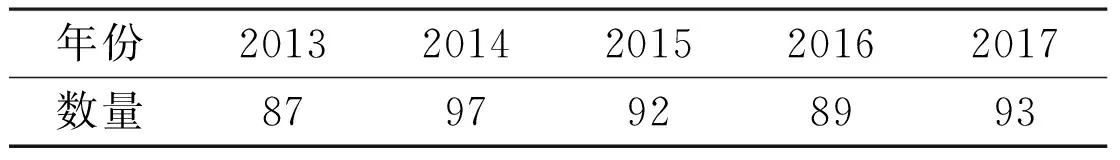

筆者通過查閱X小區兩個社區的人民調解委員會的檔案記錄,并對人民調解員進行訪談,了解社區人民調解委員會近5年來糾紛受理情況。

表1 X社區人民調解委員會糾紛受理數量

從社區人民調解委員會2013-2017年記錄的糾紛數量來看,近五年受理的糾紛總量沒有大幅度增減的情況發生,基本維持在年受理量100件以內。通過筆者對X社區部分居民進行訪談發現,雖然《人民調解法》肯定了人民調解解決民間糾紛,維護社區和諧穩定的重要作用,但實踐中還是存在著部分居民對人民調解認同度低的問題。有的居民秉持著司法途徑是解決糾紛的最好方法的觀念,盡管之前并沒有什么法律知識,發生糾紛后直接訴至法院。有的居民找到人民調解解決糾紛,并不是因為對人民調解的認同,而是在他們眼中社區也是“一級政府”,找社區解決的這個過程是要有的。盡管國家明確表達了國家鼓勵和支持人民調解的態度,但部分群眾依法治國就是依靠法院解決糾紛的觀念根深蒂固。

2.人民調解員

X社區的人民調解員主要有兩個來源,一部分由社區工作人員兼任,一部分由社區有群眾基礎且熱心公益的居民擔任。在筆者與人民調解員的訪談中,發現以下問題:一是人民調解員自身掌握的法律知識有限,在糾紛化解中更多的是運用擺事實講道理的方法,而一些糾紛關系到居民的切身利益,因此,當居民的糾紛涉及到法律的專業性問題時,他們一般會建議居民尋求法律專業人士的幫助。二是因社區工作者本身日常工作和調解工作都需要投入大量的精力,經常會出現顧此失彼現象。而居民調解員雖然熱心公益,但缺乏相應的法律知識支撐,特別是在解決新型社會糾紛時顯得有些力不從心。總之,人民調解員隊伍與居民司法需求不相匹配。

3.調解協議

X社區人民調解委員會在化解糾紛的過程中,當事居民雙方達成口頭協議即時履行的較多,極少簽訂調解協議。自《人民調解法》規定了人民調解協議的司法確認程序以來,X社區并沒有申請司法確認的案例。在對180位居民進行的《城市社區居民糾紛化解現狀調查問卷》中,問及“您認為經人民調解委員會調解達成的調解協議具有法律效力嗎?”,56人認為“具有”,32人認為“不應該具有”,46人認為“通過司法確認后具有”,46人選擇“不了解”。由此可見,調解協議在社區糾紛化解中很少運用的主要原因還在于居民對人民調解協議的效力、司法確認程序的不了解。

4.調解程序

《人民調解法》規定的調解程序體現了人民調解的便捷性、靈活性,這也是植根于基層的人民調解制度的優勢所在。據筆者的調查,當前城市社區有部分糾紛,已經超出了社區人民調解的功能范圍,需要人民調解之間,人民調解與行政調解、人民調解與訴訟之間相互協調配合,而這種協調配合機制卻尚未有效建立。糾紛的產生是一個發展的過程,如果在糾紛產生之初,人民調解、行政調解、訴訟之間通過配合機制,或可避免糾紛的升級,從而達到預防糾紛的發生、節約司法資源、維護社區和諧穩定的目的。

5.業務指導

《人民調解法》規定了司法行政部門負責指導人民調解工作,基層人民法院負責對人民調解進行業務指導。據X社區人民調解員反映,司法行政部門在社區內主要是開展普法宣傳活動,以發宣傳單的方式向居民宣傳法律知識,而針對社區人民調解員的培訓近三年沒有開展過,以前培訓也是知識講座的形式,沒有實際調解技能的培訓。而法院也并未對人民調解員進行業務指導。

6.經費來源

《人民調解法》規定了人民調解開展活動所需經費由縣級以上地方人民政府負責。據X社區人民調解員介紹,他們調解居民糾紛并沒有補貼,調解工作量多少與收入并不發生聯系。眾所周知,糾紛的化解需要花費大量時間和精力,在干多干少都一樣的情況下,人民調解員的工作積極性很難保證。而人民調解員對糾紛的成功化解又至關重要,缺乏經費保障機制直接影響人民調解員隊伍建設,從而導致糾紛化解效果難以保障。

二、完善城市社區糾紛化解的建議

(一)整合糾紛化解資源,建立人民調解內外部協調機制

首先,要整合人民調解內部資源,建立人民調解內部協調機制。由司法行政機關牽頭,建立集糾紛的排查、糾紛的化解、信息協查、人民調解員培訓、法律知識答疑為一體的人民調解綜合工作平臺,制定平臺互動考核制度,并將考核結果用作對人民調解員予以獎勵的依據。

其次,要建立人民調解與行政調解之間的外部協調機制。應賦予行政調解更多的義務,設立專門的行政調解部門,人民調解為行政調解提供必要的協助,行政調解及時回復人民調解的訴求,為糾紛化解提供必須的專業性支持。

最后,還要建立人民調解與訴訟之間的外部協調機制。通過法院增設人民調解窗口、實施法院委托調解制度、建立訴調對接中心等方式,將適合調解的糾紛建議居民優先使用調解方式解決,從而在保障當事人訴訟權利的同時,滿足糾紛解決的多元化需求,及時、迅速、有效的化解糾紛。

(二)加強人民調解員隊伍建設,建立獎懲長效機制

第一,地方政府應從加強人民調解員隊伍建設入手,提高城市社區糾紛化解的水平。我國《憲法》、《人民調解法》將人民調解定位為群眾性自治組織,但當前基層社會自治能力有限是個不爭的事實,這就需要政府在服務型政府建設過程中,承擔起提高基層法律服務水平的責任。

第二,地方政府可以根據自身情況,編制加強人民調解員隊伍建設的實施綱要,樹立近期、中長期目標,逐步提高人民調解員隊伍素質。先通過建立人民調解專項補貼,并結合糾紛化解的數量與糾紛的復雜程度等細化補貼標準,提高人民調解員的工作積極性。在條件具備時可以招聘專職人民調解員,對專職人民調解員的任職資格、招聘方式、履職要求、職務晉升和職業發展作出相應規定,逐步建立人民調解員獎懲長效機制,吸引更多有法律專業知識的人員從事人民調解工作。

第三,法院通過建立法庭社區制度積極履行對人民調解的業務指導職責,在不增加法院工作量的同時,將法律知識培訓以真實案例的形式推送給人民調解員。注重選擇典型案件,如反映當前城市社區中傳統糾紛出現的新變化的案件以及物業糾紛、交通事故糾紛、環境糾紛、勞動糾紛等現代社會的基本糾紛案例。

第四,還要加大對行業調解、律師調解、社會組織調解等行業性、專業性人民調解的扶持力度,壯大調解工作隊伍,搭建人民調解員與其他調解人員互動平臺,共同服務于城市社區糾紛化解。

(三)提高居民對人民調解協議效力的認識,提升人民調解的權威性

一方面,要加大宣傳力度,提高居民對人民調解協議效力的認識。人民調解組織、司法行政機關、法院等在普法宣傳時,要側重宣傳人民調解協議的效力優勢。創新宣傳方式,將普法宣傳與新媒體結合,充分利用網站、微博、微信公眾號、微視頻等方式,對司法確認程序相關知識進行普及。

另一方面,應加強對人民調解員的培訓,規范調解協議的內容,按照常見糾紛的類別制定規范的調解協議樣本,保證簽訂的調解協議經得起法律檢驗,不能有違反法律的硬傷,那樣不但不能達到化解糾紛的效果,反而會減損調解協議的應用。

(四)堅持正確輿論導向,弘揚新時代糾紛化解理念

首先,媒體側重宣傳人民調解在現代社會的正當性,引導居民合理選擇糾紛解決方式。媒體宣傳應選取人民調解化解糾紛的成功案例,特別是在化解環境糾紛、群體性糾紛等復雜糾紛的典型案例,展現人民調解化解糾紛的優勢。

其次,依托社區開展宣傳教育活動,在“法律進社區”活動中邀請法官、律師等專業人士為居民講解糾紛化解知識;利用居民微信群推送糾紛化解典型案例;加強對人民調解員新時代糾紛化解理念的引導,并促使其在從事調解糾紛的工作中自覺地向居民傳播新時代糾紛化解理念,幫助居民正確認識各種糾紛解決方式的優勢與不足。

最后,依托法學專業教育,在法學學科教育中增加糾紛化解理念教育,為法律行業糾紛化解理念的統一奠定基礎,增設教授調解知識和技巧的課程,提高法律專業人員的調解能力。

[1]范愉.<中華人民共和國人民調解法>評析[J].法學家,2011(2):1-12.

[2]范愉.社會轉型中的人民調解制度——以上海市長寧區人民調解組織改革的經驗為視點[J].中國司法,2004(10):55-62.

[3]周望.轉型中的人民調解:三個悖論——兼評<人民調解法>[J].社會科學,2011(10):100-106.

[4]彭振芳,林秀梅.公民法治意識培育的實現路徑[J].中學政治教學參考,2015(21):26-27.