淺議UGB在小城鎮規劃建設中的作用

柴 海 龍

(西南交通大學建筑與設計學院,四川 成都 611730)

1 小城鎮的角色轉變與發展困境

1.1 小城鎮的定義

近年來,隨著我國城市政策調控,逐漸形成了“綜合型小城市—特色型小城鎮—農業服務型一般鄉鎮”的三級小城鎮體系。小城鎮,行政屬性為建制鎮,是一個鄉村地區經過工業化、城鎮化、現代化,逐步向城市轉化的重要階段。

1.2 小城鎮逐漸成為城鎮化的主體

隨著大中城市承載力近乎飽和,通過政策調控不斷改善人居環境、控制城市規模、疏解城市功能,小城鎮逐漸成為城鎮化主體,地位逐漸由城市邊緣轉變為區域中心,職能逐漸由農產供給轉變為綜合服務。

1.3 小城鎮的發展困境

小城鎮在城鎮化主體的壓力下,在規劃建設、政策執行、城市管理等方面的不成熟使得城鎮空間擴展過度依賴非建設用地向建設用地轉變,忽略城鎮內部空間整合重生與混合開發,建設用地投入與城鎮社會經濟發展水平、生態環境承載能力、地域功能定位等在時空上存在不匹配、非協同發展的現象[1]。

1)城鎮規劃缺乏前瞻性、整體性和可持續性研究。

城鎮規劃缺乏深入研究,缺乏對城鎮發展的空間布局的前瞻性研究,導致城鎮空間拓展缺乏層次;城鎮新區、產業園區規劃缺乏整體協調性研究,功能重合、產城相離、重復建設等造成土地資源浪費;城鎮用地和功能布局紊亂,控制區域的自發性建設活動頻繁,嚴重影響城鎮發展的可持續性。

2)空間急速擴張與土地利用粗放。

不成熟的城鎮規劃與粗放的土地利用管理直接導致小城鎮空間的低效和無序利用。居民點分散布局、亂占亂建破壞了土地利用的整體性,造成土地資源的嚴重浪費。工業園區、開發區開而不發、土地囤積助長了城鎮空間的低質量拓展。一方面是土地資源的短缺,一方面是大量的土地閑置和土地投機,導致了國有土地資產的嚴重浪費。

3)無視生態本底的開發方式造成城鎮風貌缺失。

看似大刀闊斧的城鎮空間拓展建立在無視城鎮發展基質條件基礎之上,即自然要素、山水格局、歷史文化等本底資源被破壞殆盡。城鎮功能的發育成長在空間上與城鎮發展的基質條件產生了巨大的矛盾,在利益與特色中,建設者選擇了前者。

2 UGB理論研究

2.1 UGB的概念

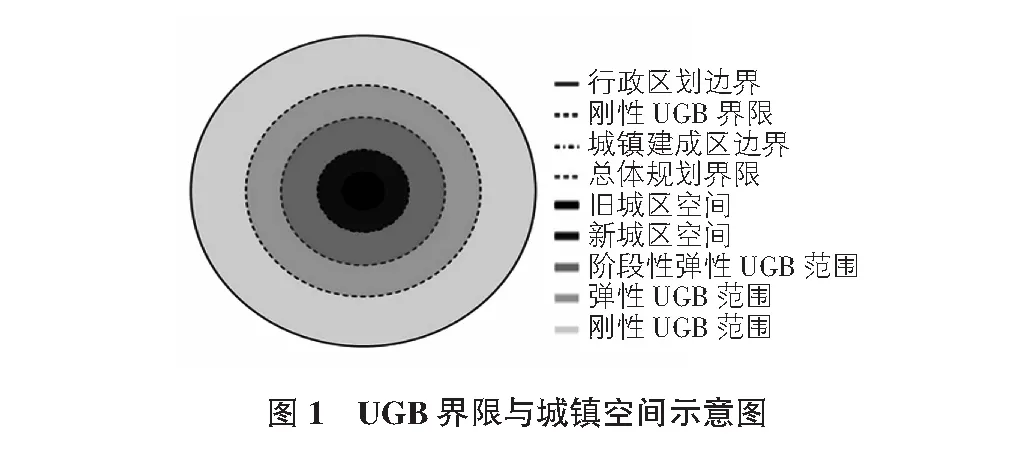

UGB是“Urban Growth Boundary”的縮寫,譯為“城鎮增長邊界”或是“城鎮生長界限”等。UGB的概念最早在1976年由美國的塞勒姆市(Salem)提出,定義為城鎮土地和農村土地之間的分界線[2]。綜合國內外理論學者研究,UGB是指以城鎮發展趨勢、區域承載力及生態安全性為依據,用以引導城鎮空間拓展、指導城鎮建設時序的階段性界限與促進土地綜合利用、加強城鎮科學管理等綜合性發展策略(見圖1)。

在規劃地位上,UGB不同于存在于城市總體規劃階段的“四區”,UGB與我國城鎮規劃體系相銜接,可作為城市總體規劃編制的主要依據之一。在空間作用上,UGB不同于主要關注城鎮生態空間或非建設空間的生態紅線,它分為彈性UGB與剛性UGB,前者關注建設空間的層次性拓展,后者則關注非建設空間的安全性保障。

2.2 UGB的實踐思考

UGB是在整合并分析了各種要素的基礎上劃定的,具有明顯的空間辨識性[3]。UGB尋求的是社會發展與生態安全的平衡,引導城市非理性增長向理性增長、由粗放增長向精明增長的轉變[4]。

1)UGB功能的全面性理解。

北京、廣州先后開展的UGB規劃實踐活動中,偏重于以生態優先的思維劃定城市限制建設區,忽略了UGB對引導土地混合開發的功能。借鑒波特蘭、墨爾本案例,把UGB看為一種綜合型的土地開發管理政策,即對外限制建設用地增長、對內引導存量空間的高效利用。

2)UGB應用層面的拓展。

目前,UGB僅局限于大中城市的推廣與應用,然而因為該類型城市規劃管理的成熟,更傾向于UGB的限制性功能。小城鎮規劃管理相對薄弱,存在的基礎設施重復建設、土地利用粗放、建設空間對生態空間大量侵占等問題,同樣需要UGB來限制與引導。

3 小城鎮規劃建設UGB理念的引入

3.1 UGB與小城鎮空間韌性

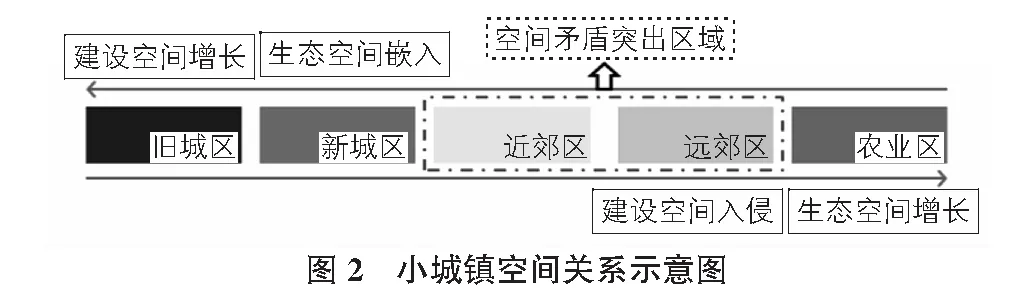

韌性(resilience)意為“物體恢復或復原到最初狀態”,最初產生于物理學領域。城市韌性是指城市系統和組織應對內部失衡及外部擾動,實現自身可持續發展的能力,形成了“利用階段—保存階段—釋放階段—重組階段”的適應性循環[5]。城市空間的演變是時間和空間雙重因素漸進式的結果,同樣經歷了“開發—衰敗—修復—重生”的循環往復。小城鎮在尋求農業化特征與城鎮化擴張平衡的同時,城鎮空間呈現出碎片化、混合化、多樣化特征,這樣的特征使得城鎮建設空間與生態空間在城鎮郊區矛盾日益明顯(見圖2)。

UGB的實質即城鄉用地的平衡,一方面剛性UGB可保護小城鎮生態安全,彈性UGB可保證小城鎮建設發展;另一方面,UGB管理性措施可以引導城鎮建設時序,可一定程度上建立起小城鎮的空間韌性。

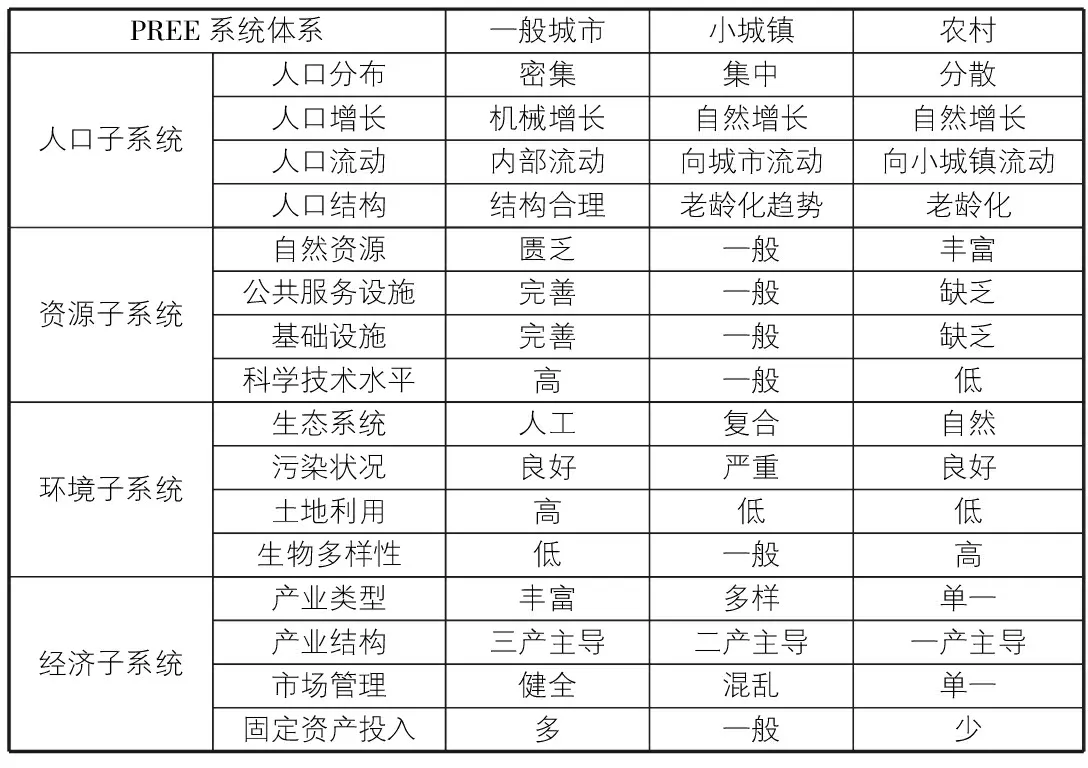

3.2 UGB與小城鎮系統協調

城市是各個系統相互聯系,協作運轉的集合,系統信息的交流、要素的匹配、機制的互動共同推動著城市的發展。我國學者馮玉廣、王華東率先闡述了區域人口、資源、環境、經濟的關系,并提出了城鎮“PREE系統”概念。小城鎮在PREE系統特征上,由于其處于一般城市與農村的過渡期,呈現出自身不同的系統特征(見表1)。

表1 小城鎮PREE系統特征統計表

UGB與PREE系統是一對共軛關系,相互影響也相互推進。UGB的劃定直接引導了小城鎮建設,也必然間接影響了小城鎮的人口流動、資源配置、環境變化與經濟平衡。同時,小城鎮PREE系統的協調性也直接影響到UGB劃定決策。

3.3 UGB在小城鎮規劃建設中的作用

1)提升多級規劃體系中UGB的有效介入。

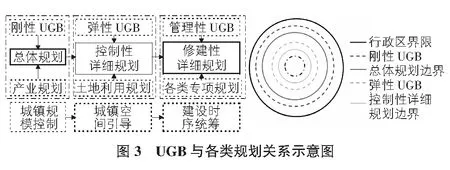

小城鎮UGB的實施需要與各類法定規劃相互配合,共同推進城鎮空間的健康發展。剛性UGB是在保證生態安全性的前提下,對城鎮合理發展需求的滿足,彈性UGB是在一定時期內對城鎮空間實行的分片引導,總體規劃是在一定時期內,對城鎮發展定位、空間布局、土地利用等的統籌安排,控制性詳細規劃是對城鎮建設空間用地性質、使用強度、開發時序等的進一步規劃,總體規劃應在剛性UGB界限范圍內進行編制,詳細規劃應在彈性UGB范圍內分片編制,同時結合土地利用規劃、產業規劃等,逐步形成“圈層拓展、多規合一、分片發展”的良性機制(見圖3)。

2)因地制宜,體現城鎮特色的UGB界限劃定。

小城鎮扮演著對鄉村地區經濟輻射與對城市地區農副供給的雙重角色,既需要做好城市后勤庫的角色,也要保持自身特色,杜絕“千鎮一面”。小城鎮結合自身特色制定UGB約束性條件,利用自然保護區、基本農田、歷史文化街區、歷史建筑等,因地制宜劃定UGB界限。

3)尋求增量增長空間與存量增長空間的平衡,促進土地集約化利用。

小城鎮貪大求洋式的建設方式,已不適合現階段城鎮建設趨勢。將彈性UGB界限與管理型UGB手段相結合,充分挖掘城鎮內部存量增長空間,加快園區、城區內未利用土地整合及項目促建,加快舊城區舊城改造與城市更新,提高中心城區容積率與建筑功能的混合使用;合理規劃建設時序,建設項目全面統籌,避免基礎設施重復建設,促進小城鎮緊湊化、集約化、可持續化發展。

4)強化管理落實,保護“山水田林”生態本底。

“山水田林”是小城鎮區別于一般城市的重要辨識性要素。在城鎮化尚未吞噬掉小城鎮生態空間時,生態本底則成為小城鎮重要的自然遺產,它也是塑造城鎮特色重要的基質。剛性UGB在保護小城鎮生態本底方面的劃定,可以說是建設空間的禁區,通過制度化、政策化的城鎮建設管理,減少建設用地對非建設用地的侵占,最大程度的保留小城鎮的自然風貌與生物多樣性,是小城鎮健康發展的重要基礎。

4 結語

UGB在城市尤其是大中城市中的實踐表明,在遏制城市空間無限拓展方面有著積極作用。然而隨著城鎮化主體不斷向小城鎮轉移,小城鎮城鎮化中產生的一系列問題,也亟待通過UGB來解決與緩解。小城鎮不同于城市有著更好的生態本底資源、城鎮特色風貌、基本農田資源等獨特優勢,不斷探索UGB在小城鎮重要作用,對形成獨特的小城鎮空間,傳承獨特是小城鎮文化,保護稀缺的小城鎮資源有著深遠意義。

參考文獻:

[1] 張蘭蘭.武安市礦業用地協調與機制研究[D].北京:中國地質大學(北京),2008.

[2] 張潤朋,周春山.美國城鎮增長邊界研究進展與述評[J].規劃師,2010,26(11):89-96.

[3] Nelson A C,Moore T.Assessing Urban Growth Management:The Case of Portland,Oregon,the USA’s Largest Urban Growth Boundary[J].Land Use Policy,1993,10(4):293-302.

[4] 侯景新,劉 瑩.美國“精明增長”戰略對北京郊區新城建設的啟示[J].生態經濟(中文版),2010(5):163-167.

[5] 邵亦文,徐 江.城市韌性:基于國際文獻綜述的概念解析[J].國際城市規劃,2015,30(2):48-54.