民國時期鎮(zhèn)江蠶種場的建設(shè)

方飛

1926年,在鎮(zhèn)江本地士紳冷御秋的幫助下,蠶種改良會在運糧河四擺渡南岸地區(qū)覓得一塊丘陵地二百四十余畝,此地“荒塚壘壘,茅草蓬蓬”。場長葛敬中選定場址后,當(dāng)年即對場地進(jìn)行整理,一邊籌劃建場事宜,一邊安排墾荒值桑。當(dāng)年十月開始作深耕法,開墾荒地。“凡高阜之區(qū),先開深二尺五寸,方三尺之深穴,將土掘起,使之風(fēng)化;平坦之地,則開成深半尺,寬二尺之小溝,為密植桑之用”。第二年四月,四萬株桑樹即肥芽怒放,郁郁蔥蔥,遍布場地四周,為當(dāng)年五月春蠶制種的奠定了扎實的基礎(chǔ)。

一、鎮(zhèn)江蠶種場的初創(chuàng)

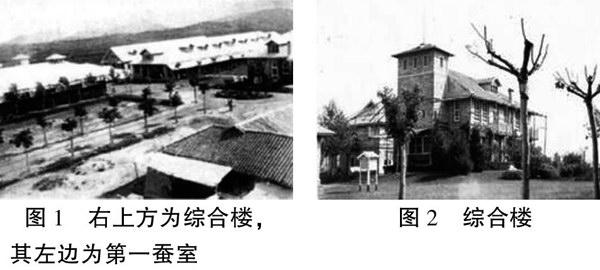

1926年十一月,改良會董事?lián)芤蝗f八千元的建筑經(jīng)費,蠶種場開始建設(shè)場屋。1927年三月,上年開始的第一蠶室、綜合樓建設(shè)完成。第一蠶室現(xiàn)已不存,只能從老照片和資料文獻(xiàn)中了解。蠶室平呈長方形平面共九開間,南北外廊,主要作飼育室用。蠶室的四坡屋頂鋪魚鱗狀水泥瓦,南北坡頂各有七個老虎窗,三大四小;東西兩側(cè)坡頂有閣樓伸出,為當(dāng)時蠶室的罕見做法。屋頂兼作上簇和儲藏。此外在蠶室南北均載有遮陰樹木九株,北面還有竹子搭的涼棚,都是用于夏季降溫的措施。

綜合樓共六間,含辦公室、事務(wù)室、會計室、膳室和宿舍,是整個場區(qū)的核心建筑。綜合樓平面為長方形,西面局部突出,自西向東分三部分,均是青磚砌筑墻面,魚鱗狀水泥瓦鋪屋面。西邊為四層高塔樓,第四層四面開窗,是當(dāng)時場區(qū)制高點。中部兩開間兩層,二層有陽臺挑出;硬山屋頂,南北有老虎窗和煙囪伸出屋面。東邊一開間正對場區(qū)大門,二層三坡屋頂,有老虎窗從東面坡頂伸出。綜合樓四周均布置有高低不同的綠化,甚至在東門前還有精心布置的花壇。除卻美化場區(qū)環(huán)境作用外,這些綠化和綜合樓四周的竹涼棚一起,都是為了緩解夏季的西曬和炎熱問題。綜合樓因為改建,現(xiàn)也已不存。

鎮(zhèn)江蠶種場是改良會“唯一專制秋種之場,創(chuàng)辦之目的,即為提倡秋蠶”。推廣秋蠶種是本場的主要目的之一。為此,必須建立蠶種冷藏庫,將春制蠶種冷藏,然后進(jìn)行人工孵化繁育成秋種。為在本土獲得更多優(yōu)質(zhì)蠶繭,無錫永泰、上海瑞綸兩絲廠決定捐資建設(shè)冷藏庫,并以所生產(chǎn)蠶種為交換條件。但當(dāng)時國內(nèi)并無冷藏庫建設(shè)的經(jīng)驗可用,于是場長葛敬中赴日本短期考察學(xué)習(xí),1927年二月回國后即開始訂購設(shè)備。冷藏庫位于場東,“庫分五間,每間約有二立方公尺之容積。庫門系用厚鐵板鑄成。就庫內(nèi)之總?cè)萘慷裕嬁蓛Υ嫘Q種紙三十六萬張”。當(dāng)年五月,蠶種場冷藏庫完成。

至此,鎮(zhèn)江蠶種場已經(jīng)有蠶室、上簇室、冷藏庫,辦公室、宿舍和膳室,生產(chǎn)生活所需的設(shè)備設(shè)施較為齊全,擁有登記在冊的職工20人左右。蠶種場兩年合計購得259畝土地,除建筑外還有四萬株長勢優(yōu)良的桑樹,已具備了春、秋兩季蠶種的給桑能力。當(dāng)年五月,以葛敬中從日本帶回的優(yōu)良原種正白和新白為基礎(chǔ),在日本技師佐瀨旭的指導(dǎo)下,開始春蠶催青。六月下旬制種結(jié)束,合計生產(chǎn)成種一萬一千余張,為制秋種全部入冷藏庫。八月秋種浸酸后分發(fā)給了無錫蠶戶.同時派場內(nèi)的技術(shù)人員赴無錫辦理秋期蠶業(yè)指

二、鎮(zhèn)江蠶種場發(fā)展階段

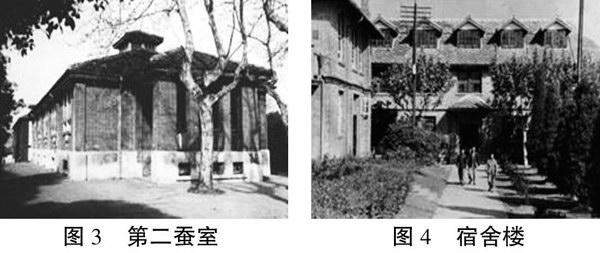

1928年一月,蠶種場開始建造第二蠶室。第二蠶室位于第一蠶室東,長方形平面,建筑面積535.62平方米。由于此處南北高差較大,故蠶室設(shè)有半地下室。地下室是混凝土結(jié)構(gòu),南北開有小窗通風(fēng),主要為儲桑,同時也有調(diào)桑檢種之用。地上為蠶室兼簇室,磚木混合結(jié)構(gòu)。飼育室五開間,布置為中間走廊,南北蠶室,以移門相隔。飼育室南北窗每開間均有兩扇(待確認(rèn)),分上中下三部分,上下部分為固定扇,中間為上懸開啟窗。現(xiàn)存的鋼制窗框仍為當(dāng)年所造。每開間有退沙口,而在退沙口和窗戶下沿間有白色云狀裝飾圖案。開間與開間以壁柱在立面上表達(dá)。走廊上方有兩個方形天窗突出屋面,造型獨特,但僅作為走廊的采光之用。四坡屋頂鋪水泥瓦。蠶室入口在走廊東西端頭,且均有聯(lián)系半地下室的樓梯。尤其在西面主入口位置,設(shè)計了一間造型優(yōu)美的門廊。門廊和蠶室的其他部分一樣是青磚砌筑,水泥瓦鋪屋頂。蠶室也有竹搭涼棚,但是采用四圍環(huán)繞的布置方式是目前發(fā)現(xiàn)的唯一一座蠶室。第二蠶室目前作為鎮(zhèn)江市文保單位,屬江蘇科技大學(xué)西校區(qū)管理。

本年十月,蠶種場開工建造第三蠶室。第三蠶室位于位于第一蠶室正南方,建筑面積761.02平方米。平面和第一蠶室相似,也是南北走廊,但走廊均嵌玻璃窗。平面共有八開間,最東邊一間為入口的緩沖空間,其余七間均為飼育室。蠶室屋頂為懸山式,南坡有七個大小一致的老虎窗,北坡只有兩個。但山墻面在屋頂層開有通風(fēng)口,供夏季通風(fēng)。屋頂層兼有儲藏和上簇功能,也鋪魚鱗狀水泥瓦。第三蠶室在1936年有過一次加建二層,加建部分推測是為補(bǔ)充上簇室數(shù)量,加建后屋頂改用紅瓦。第三蠶室現(xiàn)已不存。

在建造第三蠶室的同時,蠶種場內(nèi)也在建造宿舍、檢種室和嘹望樓。

宿舍樓于1929年二月完成。本年八月,無錫的女子蠶業(yè)講習(xí)所遷入鎮(zhèn)江蠶種場。該女子蠶業(yè)講習(xí)所于民國15年(1926年)冬,由中國合眾蠶桑改良會總技師何尚平、代理總技師葛敬中負(fù)責(zé)籌備,至1927年在無錫正式創(chuàng)辦,旨在為國家造就蠶業(yè)制種及指導(dǎo)之技術(shù)能手,改良和發(fā)展蘇、浙、皖等省蠶絲生產(chǎn)事業(yè)。本年分配到鎮(zhèn)江蠶種場的女學(xué)生有五六十人,加上截止去年末登記在冊的蠶種場職工共26人,綜合樓內(nèi)的宿舍明顯無法容納。而宿舍樓的建成及時解決了場內(nèi)職工和學(xué)生的住宿問題。宿舍樓兩層七開間,磚木混合結(jié)構(gòu)。長方形平面,內(nèi)走廊。宿舍兩層共26間,根據(jù)場內(nèi)人數(shù)估算每間宿舍2-3人。歇山式屋頂,鋪水泥瓦。南坡有五個老虎窗,東西兩側(cè)有通風(fēng)口。立面開間沒有豎向線條,只在二樓樓板位置有一圈橫向線條。每間一扇田字形窗戶,上下推拉式。大門在南面居中,有三坡頂?shù)挠昱裆斐觯昱褚蹭佀嗤撸H為精美。此外走廊兩端也開有側(cè)門以供出入,方便聯(lián)系檢種室和附屬室等。宿舍樓在建國后改為行政辦公,老虎窗也被移除。在蠶研所與華東船舶工業(yè)學(xué)院合并后拆毀,現(xiàn)已不存。

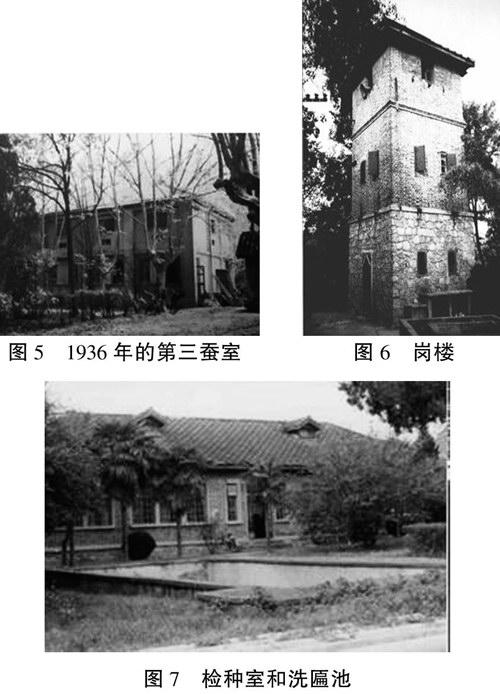

檢種室是一類檢查蠶種和母娥患病情況的建筑。當(dāng)時的江浙地區(qū),土種蠶病盛行導(dǎo)致參見質(zhì)和量均無法滿足需求,然而缺乏科學(xué)的選種育種的專門機(jī)構(gòu)。為了提高我國蠶絲水平,當(dāng)時鎮(zhèn)江地區(qū)僅有鎮(zhèn)江蠶種場具備檢查蠶種微粒子病的能力,自1928年九月起,鎮(zhèn)江蠶種場開始代鎮(zhèn)江其他種場檢種。因此,檢種室也在本年十月開始的建設(shè)中,于第二年4月完成。該室為單層五間,磚木混合結(jié)構(gòu),大門在南面居中。懸山頂鋪水泥瓦,南坡兩個老虎窗伸出。檢種室的用途具有很大的靈活性,“春季仍可作飼育蠶室,閑時仍可作為他用。”檢種室現(xiàn)已不存。

當(dāng)時的四擺渡地區(qū)是丘陵荒山,人煙稀少,所以偶有土匪強(qiáng)盜的情況發(fā)生。在衛(wèi)振安編輯的《鎮(zhèn)江蠶種制造場十周年大事記》中記載過1927年四月發(fā)生的一起匪劫事件。此事發(fā)生之后,蠶種場特請鎮(zhèn)江商會派駐專團(tuán)負(fù)責(zé)蠶種場的安全事宜。十二月鎮(zhèn)江商會派來的商團(tuán)全部到位,組織成蠶種場保衛(wèi)團(tuán)。瞭望樓于1928年十月與檢種室一起建設(shè),是當(dāng)時場內(nèi)唯一用于防衛(wèi)的建筑。瞭望樓平面方形,三層磚木結(jié)構(gòu),水泥瓦屋面。這座上世紀(jì)二十年代末期建造的崗樓其造型獨特,全國為數(shù)不多,實屬罕見。日軍侵華時期曾占據(jù)蠶種場,利用此樓瞭望,以封鎖通往五洲山及高資鎮(zhèn)的公路。建國后場區(qū)周邊匪患漸息,此樓作為瞭望的作用不再重要。在楊瑞彬先生繪制的1953年華東蠶業(yè)研究所平面圖中,嘹望樓已作為儲繭庫輔助蠶種場的生產(chǎn)。嘹望樓目前和第二蠶室一樣,作為鎮(zhèn)江市文保單位,屬江蘇科技大學(xué)西校區(qū)管理。

至1929年末,蠶種場較初期增加了蠶室兩座,宿舍、檢種室和崗樓各一座。除以上建筑之外,這一時期蠶種場還建設(shè)了一批附屬建筑,其中生產(chǎn)用房包括東工房3間,西工房5間,附屬室3間,蓄水池和自流井;生活用房包括女工平房4間,盥漱室4間,廚房平房2間,老虎灶(開水間)半間。這一階段的蠶種場在增加員工數(shù)量(彼時蠶種場登記在冊的員工30人左右,未登記的場內(nèi)實習(xí)生50人左右)、增添生活設(shè)施的基礎(chǔ)上,增加蠶室數(shù)量,提高了蠶種場生產(chǎn)規(guī)模;同時續(xù)購山地兩年合計五十九畝并開墾值桑,為進(jìn)一步提高飼育量預(yù)留空間。此外蠶種場還發(fā)揮人才和資金設(shè)備優(yōu)勢,建設(shè)檢種室,通過篩除含病蠶種,保證了選育出來的蠶種質(zhì)量。1928年四月開始飼育春制秋種普通種蟻量二十二兩,品種為新白元白等,六月中制種結(jié)束,成種兩萬一千余張。八月開始飼育秋蠶作絲繭試驗。和去年一樣,當(dāng)月場內(nèi)大部分技術(shù)員赴無錫進(jìn)行秋蠶指導(dǎo)。1929年四月開始春期育種,品種已有所擴(kuò)大,包括一化性晶元、新元和歐元三種,二化性元白、新白、三白和中白四種,合計四十三兩二錢七分,共獲得蠶種43580張。當(dāng)年八月開始飼育秋制春種,也飼育原種88蛾,試驗交雜種14種,共得42542張凈種。

三、鎮(zhèn)江蠶種場鼎盛階段

1929年,由于鎮(zhèn)江蠶種場創(chuàng)辦伊始即成績顯著,在四擺渡及鄰近區(qū)域出現(xiàn)了投資熱。是年即在四擺渡和高資、橋頭新建了裕民、瑞昌、三益三個蠶種場。由此引起了原種需求量激增,而當(dāng)時國內(nèi)供給不足;雖然可以向日本求購但不經(jīng)濟(jì),且日本原蠶種也并非盡善盡美。鎮(zhèn)江蠶種制造場因地制宜憑借著當(dāng)時擁有的人才和設(shè)備,分流了一部分力量成立普種部和原種部,并增加原原種的飼養(yǎng)量。是年春期飼育原原種250蛾,制成原蠶種1700余張。秋蠶期又制成原蠶種2100余張。”1930年,鎮(zhèn)江蠶種場周邊私人蠶種場數(shù)量已達(dá)15家。以上年秋期表現(xiàn)良好的品種為基礎(chǔ),繼續(xù)擴(kuò)大原種飼育量。共得一化性原種1261張,二化性原種1306張,當(dāng)年八月得到原種5584張。在此基礎(chǔ)上,1931年四月底,蠶種場開始建設(shè)第四蠶室。第四蠶室是二層四開間的磚木混合結(jié)構(gòu),一樓為原蠶室,二樓為專用上簇室。長方形平面共450.58平方米,南內(nèi)走廊串聯(lián)四間原蠶室,走廊東端為三年后添加的門樓。歇山屋頂鋪水泥瓦,無老虎窗。一樓南北開窗不對稱。南面一開間有兩扇相同的田字形窗戶,每扇窗戶都是可以單獨向外打開的平開窗。四個開間有兩個退沙口,退沙口下還有方形氣孔,推測為窗戶關(guān)閉時通風(fēng)換氣用。北面雖然開窗面積與南面相同,但是一開間有三扇窗,一大兩小呈對稱布置,每開間窗下都有退沙口。二樓南北窗戶與一樓南面窗戶完全一致,惟獨沒有發(fā)現(xiàn)退沙口。此外山墻面中間位置也開有和南面完全相同窗戶。沿蠶室四周還有一圈排水明溝。蠶室南面竹林高聳,完全將南立面掩映在竹影中。蠶室北面還載有香樟與棕櫚。第四蠶室完成當(dāng)年,春期制種得原種14311張,普通種26181張;秋期得原種1632張,普通種20669張,較上一年幾乎翻了一倍。第四蠶室后來經(jīng)過結(jié)構(gòu)加固,目前仍在被使用。

1929年八月無錫女子蠶業(yè)講習(xí)所遷入鎮(zhèn)江蠶種場時,由于場內(nèi)沒有相關(guān)的教室供辦學(xué)使用,因此只得在蠶閑時利用蠶室作為教室進(jìn)行講學(xué)。這種情況一直持續(xù)兩年,一直到1931年五月,蠶種場開始在場東第二蠶室旁建筑校舍。這座校舍共兩層,1201平方米。平面呈凸字形,左右對稱。南北功能用房,中間走廊,南面五間,北面七間。歇山屋頂上鋪的不是水泥瓦,而是紅瓦,在蠶種場內(nèi)別具一格,因此校舍又稱“紅樓”。屋頂主要作為儲藏用,有兩個老虎窗在南北坡伸出。紅樓共有三個出入口,一個大門,兩個走廊側(cè)門。大門在南面中央,有一開間的門廊伸出南立面,四根與壁柱一樣寬的立柱一直伸到二樓,門廊頂在二樓設(shè)計為陽臺,陽臺上還雕刻有羅馬柱扶手。另外兩個出入口則相對簡單,只有挑出的樓板作為雨篷,二樓走廊在端頭開門,雨篷也作為二樓的陽臺。南北開間均每間兩扇窗戶,開間與開間以壁柱在立面上表達(dá),與第二蠶室不同的是,壁柱上有抹面掩蓋了青磚紋理,還做了豎向線腳加強(qiáng)裝飾效果,讓這個在蠶種場內(nèi)體量最大的建筑顯得更加挺拔。

1931年五月,蠶種場完成了自本場銜接省句路的馬路路基,馬路六米寬,與當(dāng)時的省句路路寬相同。據(jù)場內(nèi)老員工介紹,用來敷設(shè)路面的碎石,都是工人從石馬鎮(zhèn)挑來。馬路從東門開始,繞蠶種場所在丘陵到蠶種場東南方,并從此處拐向東南方,一直連到省句路。在拐點處向西北修建連接蠶種場內(nèi)建筑的道路時,建造了如今蠶研所的大門和汽車間兩小間。這座大門風(fēng)格獨特,四根青磚砌筑的立柱,中間高兩邊低,覆以傳統(tǒng)建筑樣式的木構(gòu)架屋頂,構(gòu)架露明。當(dāng)時中間大門的門楣上寫有“中國合眾蠶桑改良會”字樣,現(xiàn)在字樣已不存,場名改寫在中間兩根立柱的正面上。

省句路鎮(zhèn)江段在鎮(zhèn)江老城區(qū)西。到1932年,在老城區(qū)之西的丘陵地帶,建有泥結(jié)碎石的省會路。自中山橋向西,越東岳廟的陽彭山南麓,沿山坡而下,經(jīng)頭道巷折向西北至牌灣,南與省句路相連。自此,從鎮(zhèn)江蠶種場可以開車,通過省會路過中山橋,直接到達(dá)當(dāng)時的鎮(zhèn)江老城區(qū)東,繼而通過陸路將蠶種分發(fā)到蘇錫等地的蠶業(yè)指導(dǎo)所。

1937年因抗戰(zhàn)爆發(fā),鎮(zhèn)江地區(qū)的私營蠶種場停辦,而鎮(zhèn)江蠶種場因其生產(chǎn)和研究設(shè)備完善,被日軍占領(lǐng)。從1926年建場到1937年抗戰(zhàn)爆發(fā)停辦蠶種場,鎮(zhèn)江蠶種場共建有四座蠶室,綜合樓兩座,宿舍兩座,冷藏庫和瞭望樓各一座,附屬室百余。在當(dāng)時的鎮(zhèn)江地區(qū),該蠶種場率先與私營蠶種場合作并取得了巨大成就,居于當(dāng)時國內(nèi)蠶種生產(chǎn)的核心。

【注】文中配圖除特殊說明外,均來自江蘇科技大學(xué)王福海老師

參考文獻(xiàn):

[1]葛敬中在國立東南大學(xué)教栽桑學(xué)時說:“將來中國的新蠶業(yè),要盡量向比較地廣人少的地方去開展。所以以后的種桑區(qū)域,要盡量利用荒山、荒地和水利不便之地。種桑的地方,要與種高梁、玉蜀黍、豆、麥的地方去競爭,盡量地讓出可耕地,栽水稻。那末解決民食與減低蠶桑成本,雙方兼顧,同時新蠶業(yè)亦可一新面目。”

[2]衛(wèi)振安,鎮(zhèn)江蠶種制造場十周年大事記

[3]張文明《鎮(zhèn)江蠶種制造場》中記載:“第一及第三蠶室上層均設(shè)有上簇室,以備上簇。”

[4]鎮(zhèn)江蠶種制造場參觀記,《京滬滬杭甬鐵路日刊》,1936(1760):49—52

[5]衛(wèi)振安,鎮(zhèn)江蠶種制造場十周年大事記

[6]即現(xiàn)在江蘇科技大學(xué)西校區(qū)的保護(hù)建筑“第五蠶室”

[7]王福海.中國合眾蠶桑改良會鎮(zhèn)江女子蠶業(yè)學(xué)校創(chuàng)辦始末[J].北方蠶業(yè),2011,32(2):66—68