中國古代的泥錢

李春雷 (內蒙古自治區文物考古研究所) 李榮輝 (內蒙古師范大學)

中國的貨幣,已經有數千年的歷史,是中華民族古老文明的一個重要組成部分。古代先民從簡單的以物易物最終發展到金屬貨幣,經歷了一個漫長的過程。歷朝歷代人們在繼承前人的基礎上,不斷發展和創新,形成了獨具特色的中華貨幣文化。這一文化淵源流長,影響深遠,連續不斷,且具有明顯的繼承性和創新性。我國古代貨幣不僅種類繁多,形制多樣,而且材質廣泛,主要有銅錢,還有鐵錢、鉛錢、錫錢、鉛錫錢,以及金錢、銀錢甚至“泥”錢。本文就古代的各種泥錢及其用途進行淺顯的研究。

一 泥錢的種類

泥錢,即以“泥”作為幣材,模仿流通貨幣的形制,經過或不經過燒制制作的錢幣(經過燒制的應稱“陶錢”,因其材質相同,功能也基本相同,本文統稱為“泥錢”)。考古出土的泥錢有:泥半兩、泥字塊、泥金餅、泥郢版、泥兩版、泥郢稱、泥餅、無字泥版、泥五銖以及各種陶幣。根據出土的泥錢和史料記載,可將泥錢分為四類。一是泥冥錢;二是泥貨幣錢;三是泥玩具錢;四是醫用泥錢。

1.泥冥錢

墓葬中隨葬泥冥錢始于戰國楚墓,盛行于西漢。東漢以后,隨葬泥冥錢逐漸減少。南北朝、隋、唐、宋、元、明均有發現,但無論是隨葬泥冥錢墓葬數量,還是隨葬泥冥錢的數量,都越來越少。現將考古出土的泥冥錢整理如下:

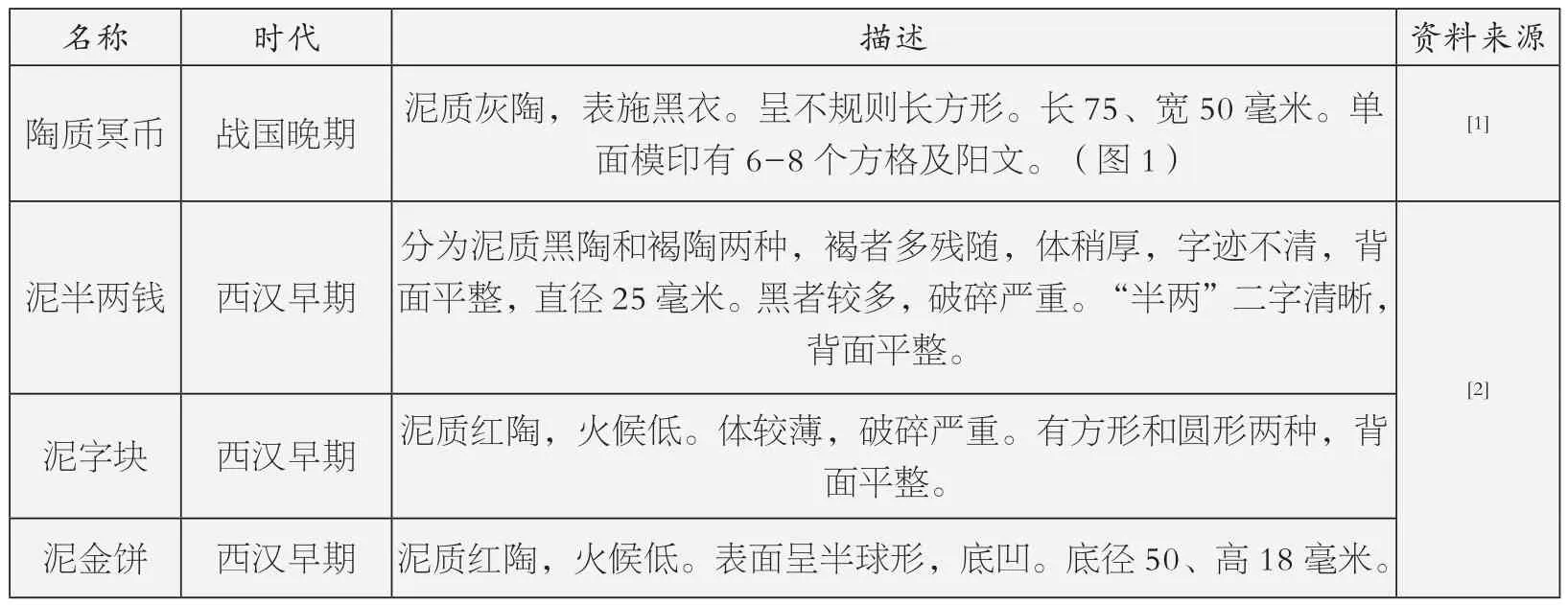

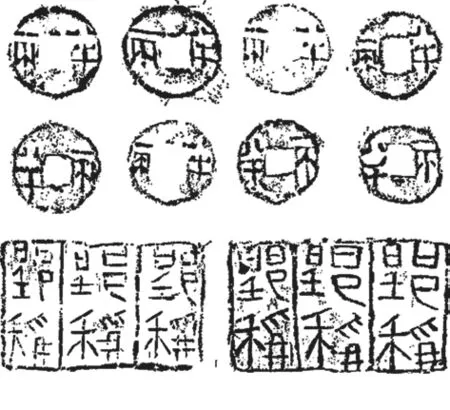

名稱 時代 描述 資料來源陶質冥幣 戰國晚期 泥質灰陶,表施黑衣。呈不規則長方形。長75、寬50毫米。單面模印有6-8個方格及陽文。(圖1)[1]泥半兩錢 西漢早期分為泥質黑陶和褐陶兩種,褐者多殘隨,體稍厚,字跡不清,背面平整,直徑25毫米。黑者較多,破碎嚴重。“半兩”二字清晰,背面平整。[2]泥字塊 西漢早期 泥質紅陶,火候低。體較薄,破碎嚴重。有方形和圓形兩種,背面平整。泥金餅 西漢早期 泥質紅陶,火候低。表面呈半球形,底凹。底徑50、高18毫米。

名稱 時代 描述 資料來源“郢”版 西漢前期火候較高,個別火候不勻。有模印和壓印兩種。模印者每版橫四縱四排列的16個小方格。每格內印有篆體陽文“郢”字,字跡模糊;壓印者形狀不規則,有長方形、方形和梯形。泥版上壓印的小方格,排列不規則,有八、九、十三個不等。格內壓有陽文反書“郢”字,字跡清晰。[3]泥“半兩” 西漢前期有大小兩種,字跡模糊。大者形如呂后“半兩”。直徑30-32、厚3毫米,穿孔長7、寬9毫米。無外廓,正面有凸起的“半兩”二字,“半”字居左,“兩”字居右;小者形似文帝“半兩”。直徑23、厚3毫米,穿孔長7、寬5毫米,“兩”字居左,“半”字居右。泥“半兩” 西漢初期 具有鮮明的西漢初期的特點 [4]泥錢 西漢 不詳 [5]泥錢 王莽 不詳 [6]泥半兩 西漢早中期 “半”字居左,“兩”字居右,是用銅半兩在泥坯上壓印后燒成。徑22、厚3.5毫米。[7]泥五銖 西漢中期以后 用銅五銖在泥坯上壓印后燒成。徑約23、厚約3.5毫米。泥餅 西漢中期以后 仿麟趾金。其中4塊素面,2塊有方格紋。徑55、厚23毫米。陶圓錢 西漢 制作粗糙,無郭方孔,多印有小篆體與隸書陽文“半兩”“五朱”兩字。[8]“郢”冥幣西漢87號墓出土,方泥塊分為四格,每格內模印小篆體陽文“郢稱”。55號墓出土“鄢”字冥幣,形制與以往出土的“郢稱”相似,方泥塊分為20個小格,印小篆陽文“鄢”字。“郢寽”“郢稱” 西漢早期22號墓出土“郢寽”,長方形的泥板規則排列12個小格,每格模印陽文小篆“郢寽”兩字。26號墓“郢稱”和“半兩”伴出,數量較多,“半兩”泥錢與22號墓的完全相同,“郢稱”每塊的面積是65×65毫米,上面規則排列9個小格,“郢稱”兩字排列異常,四角與中間的5個小格內印著“郢”字,其余的4個小格內印著“稱”字,為陽文隸書。[9]陶五銖 西漢晚期 12枚,系細泥陶質,火候不甚高,灰色,無廓,陽文“銖”字無“金”字旁,直徑22毫米,厚2毫米,孔寬8毫米。[10]泥錢 漢 七里園漢墓出土灰色泥錢 [11]泥郢稱 西漢早期出土于西邊箱的348號竹笥中。一般長62毫米,寬38毫米,厚4毫米。正面為三個長方格,格內陽文縱書“郢稱”二字。背面平。泥版模制成后,在字面上涂一層黃粉,再經火燒,以象征金版。[12]泥半兩 西漢早期經過計算,數量約11萬枚,均為模制。直徑23-28毫米,厚2.5-5毫米,穿長寬約為7-10毫米。無外廓,正面有凸起的“半兩”二字,一般均為“半”字居右,“兩”字居左,也有個別相反的。泥錢模制成后,曾經火燒,但火候不高。

名稱 時代 描述 資料來源Ⅰ式(407:11),無完整者。最大的一片長40、寬28、厚6毫米。正面方格長15、寬15毫米。泥郢版 西漢前期Ⅱ式(221:1),這是郢版中唯一保存完整的一片。近于長方形兩短邊不是直線,而作向外的弧度,四角尖出。正面印橫四縱四16個方格,格內陽文橫印“郢 ”二字,印長14、寬13毫米,背面平。泥版通長96、寬71、厚9毫米。Ⅲ式(227:14),僅殘余一個小方塊。上印小方格,格長21、寬21毫米,格內陽文橫印“ ”二字。這種泥版與227:13泥兩版同出。泥兩版 西漢前期[13]Ⅰ式,殘,方格,長17、寬15毫米。陽文“兩”字;尚殘存3行,每行3格。同墓出土泥版若干片,重疊放在一起,重重疊疊的泥版放在泥半兩上成為一堆。Ⅱ式,與Ⅰ式大致相同,但方格及“兩”字略小。尚殘存2行每行3格。格長15、寬13、厚4毫米。無字泥版 西漢前期Ⅰ式(231:15),泥版殘片上印方格,方格內又縱橫分為9個小格。陽文。方格長1、寬11、版厚4毫米。Ⅱ式(251:46),共有3塊,均殘。最大的一塊長100、寬50毫米,最小的一塊殘長為65、寬為52毫米。各版的薄厚不一,最厚的為10毫米,顏色黑,陶胎堅硬和其他的泥版不同,類似錢范。泥半兩錢 西漢前期數量很多,均為模制,一面有文字稍稍凸起,背面光平。出土時常堆在陶器旁,多數不能辨識形狀和文字。其中20-26毫米。出土泥半兩錢的墓葬有:110、115、122、213、224、225、228、231、252、341、403、227、251、402、407 等 15 座,其中224、228、231、227、251、407都是泥郢版、泥版和泥半兩伴出。泥“半兩”錢 西漢早中期見泥“半兩”而不見“五銖”,證明其下限為公元前118年,又據連弧紋緣草葉紋銅鏡,證明其時間為西漢早中期。再據黃腸題湊葬制,可證為公元前118年以前的某代長沙王。[14]泥錢 西漢早中期有數萬枚,因粘連和燒成火候低,多已變形。選取其中257枚錢文可辨者進行統計分析,其形制大體一致。面穿大,背穿小,無周廓。部分泥錢穿上下似有橫廓。泥錢錢文清晰方正,均為左“兩”右“半”。“半”字字頭左右筆畫方折,兩橫畫等長,上橫兩端上翹。“兩”字上部一筆與下部等寬,其內部“從”字簡化為“十”字形。錢徑18-25、穿孔8-10毫米。[15]泥半兩錢 西漢早期 見泥“半兩”而不見“五銖”,西漢早期墓葬。 [16]泥“半兩”錢 西漢早期泥胎呈褐色。無內外郭,略呈方圓形,不甚規整。錢徑20-25、穿寬5-8、厚3-6毫米,重2-3.8克不等。錢面為陽文篆書“半兩”二字,錢文高挺,文字扁平,顯得豐滿,筆劃較粗、字體結構不勻。“半”字居右,“兩”字居左。[17]泥半兩 西漢前期 用印模在泥團上按捺而成,正面稍微隆起,有“半兩”二字,背面光平。直徑22、孔距6毫米。[18]

名稱 時代 描述 資料來源泥金餅 漢宣帝至王莽15枚,出自張M6,形制相同。整體似一隆起的燒餅,頂端內凹,下弧面有五道弦紋,上弧面飾菱形網格紋,交合處以泥點點實。張M6:24,底徑60,高22毫米。泥半兩 西漢早期 出自張M7,與泥土膠著在一起不便分開,故其數量不清。字跡模糊,但仍可辨認“半兩”字樣。直徑25、孔徑10毫米。[19]泥五銖 元狩五年至昭宣之際出自楓M24。與泥土膠著在一起不便分開,故其數量不清。面、背均有周廓,“五銖”二字清晰,字體結構寬松,“五”字交叉兩筆斜直,上下兩筆不出頭,“銖”字無“金”旁。直徑26、孔徑9毫米。郢稱 漢初-文景之際均為模制。方形,版內分十六小格、格內印篆體陽文“郢稱”二字,有的直書,有的橫書,整版涂一層黃粉,以象征實物。茶9:17,長60、寬60、厚5毫米。“兩”版模制,多已破碎,形制可分為二種。一種格式仍模仿郢稱,分十六小格,格內印陽文“兩”字;另一種版內分四大格,格內印陽文“兩”字。無字版 西漢早中期 形同郢版,唯格內無字,印網狀紋。半兩 西漢早中期 模制,大體可分為三式。五銖 西漢中期 模制,“五”字交股斜直,“銖”省金字旁,筆劃方折。茶15:11,直徑28、穿邊長13、厚3毫米。文景之際-武帝元狩五年[20](圖 4)泥金版 西漢早中期模制,整版敷施金粉。桐39:3,破碎不全。長約45、寬44、厚4毫米。陽文“金”字。茶13:21,長55、寬34、厚5毫米。陽文“千金千兩”。泥錠 西漢早中期 泥錠 出土于四座墓,分四式。泥錢 西漢早期 不詳泥金餅 西漢早期 不詳泥錢 西漢中晚期 不詳泥金餅 西漢中晚期 不詳[21]泥錢 西漢中晚期2枚,泥質灰陶,質地酥軟,燒制粗糙。標本1:ZM10-1:1,圓形方孔錢,直徑23、穿徑8毫米;標本2:ZM10-1:2,圓形方孔錢,直徑24、穿徑7毫米。[22]泥金餅 西漢后期出于122、213兩墓中。模制,一面凸起,另面平,凸起的一面有花紋,上面往往染著黃色及白色大約是象征著金餅及銀餅的意思。本期墓中所出的泥金餅其形狀、尺寸、顏色、制法等和西漢后期墓中出的完全相同,可參考西漢后期的圖版。[23]泥五銖 西漢晚期 四百余枚,散見于M2B器物群的東南角,估計原置陶甕內,陶甕被壓碎后散出。一面印“五銖”兩字,反文;另一面平,粗糙。[24][25]陶錢 西漢晚期 系細泥質陶,火候不太高,灰色,無廓,陽文“朱”字旁無“金”字旁,直徑22、厚2、孔寬8毫米。[26][27][28]泥金餅 西漢晚期80余枚。分別出于M3、M4。泥質,稍經火燒制,易于破碎。均飾卷云紋。可分二式。Ⅰ式:平底實心。M4:20,底徑50、高15毫米;Ⅱ式:平底內凹。M3:15,底徑60、高22毫米。[29]泥錢 西漢晚期 約300枚。出土于M4,形同“五銖”,無文。徑約20毫米。

名稱 時代 描述 資料來源泥錢 西漢晚期數千枚,圓形,方孔。正面模印錢文“五朱”,其中“朱”字未見“钅”字旁,應為“銖”字的簡寫,背面平整。標本M3:26-1,直徑28、厚6毫米。[30]泥金餅 西漢晚期 16件,圓餅形,底平,背面隆起。周身飾卷云紋。標本M3:15-1,直徑54、高16毫米。泥錢 西漢晚期 約70枚,74:23呈圓形,方孔,無外廓,亦無文字。胎質赭灰。直徑24毫米。泥五銖錢 西漢晚期 扁圓無廓,方孔。字形如武帝五銖。M1:28直徑25毫米。與宣帝銅五銖錢共存。泥金餅 西漢晚期 3件,3墓出土。2:27作圓形,凸面模印云紋,平底。泥錢 西漢 泥錢 在25座墓中均有出土,上面有“半兩”(F·M4出土)、“五銖”字樣,形制作圓形,穿孔作正方形。 [32]陶字塊 西漢 作方塊形,上面印成四格九格不等,格中印著“兩”字或“金”字,字均凸起,作篆體。陶半兩 西漢 1萬余枚,另有100余枚曲尺形銅片,亦可能是貨幣。 [33]陶幣 西漢晚期-東漢早期 10件,五銖錢形。陶質酥軟,出土時幾成泥狀,無法復原。 [34]泥錢 西漢晚期或稍晚 放置于泥盆M5:18中,數量不詳 [35][31]陶錢 新莽至東漢初9枚,泥質灰陶,質地較硬,均為火燒。方穿,郭邊和錢文全為陰文。有錢文的6枚,只顯穿孔和郭邊的3枚。其中五銖陶錢3枚。外徑24-25、厚7-11毫米,正面有陰文“五銖”二字,背面無文。“大泉五十”陶錢也有3枚,正面有陰篆文“大泉五十”。其余3枚無錢文。[36]泥錢 錢文“大泉五十” [37][38]陶餅 東漢早期 1件(編號63,標本M63)。紅陶,圓弧狀,底部直徑55、厚20毫米。[39]陶錢 東漢早期 72枚。都是B型五銖,直徑24、厚2-8毫米。五銖字體為陰線模印。陶五銖 東漢早中期 15枚,泥質灰陶,圓形圓孔。模印陰文“五銖”二字。標本M256:60,直徑24、厚10毫米。[40]陶錢 東漢中期 陶約千枚,泥質灰陶, 圓形,有穿,無錢文,直徑15-20毫米 ,厚15-20毫米。[41]泥錢 東漢中期 61枚,灰陶,鼓腹,正面飾有“ 五殊”,背面在孔徑外有一內廓,直徑 30、厚16、孔徑6毫米。[42]泥錢 東漢末期 形體相同,無幣文,作圓形,中有圓孔,形似小紡輪。直徑25毫米。 [43][44][45]泥錢 漢代 漢代朱氏家族墓 [46]堊錢 東晉 完整的10枚,白色,無字,形與五銖錢近,但厚于五銖錢三倍,皆分布在男棺內的石灰面上。[47][48]冥錢 魏晉十六國 盜擾嚴重,后室地面散布冥錢及殘陶碗。 [49]泥餅 十六國 泥餅,4件。皆圓形,中間有穿孔。直徑25、厚8毫米。 [50]泥錢 十六國(大夏)不規整圓形,中心略厚,邊緣略薄,中部穿一圓孔。大小不均,直徑25-36、厚2-6、孔徑3-5毫米。[51]

名稱 時代 描述 資料來源泥錢 北魏 在墓室西部放置 1 串泥錢。 [52]泥錢 北魏平城期 M1:19泥制,圓餅狀,中間有一圓形穿孔。可能是泥制隨葬錢幣。直徑18、厚8毫米。[53]泥明錢 北朝(493-577) 呈圓形,中間有一小孔,與銅錢造型相似,應為明錢。 [54]泥錢北齊(天寶二年)即551年圓形或近橢圓形,捏制。中部有一小圓孔,扁平或微凸弧。直徑27-38、厚3-5毫米。[55]泥錢 北齊 圓形或橢圓形,捏制,呈餅狀。中間有小圓孔,灰白色,直徑27-38、厚3-5毫米。[56]泥錢北齊(天統五年)569年墓79約出60枚(其中有殘破者),制作較工,中部穿有小孔。[57]泥錢 唐(武德八年)625年 墓80出土約30枚,僅制成泥餅狀以像銅錢。泥錢 隋 不詳[58]泥錢 隋 僅提及 [59]泥錢 隋 手制,圓形,中有小孔,形似五銖。徑18-25、厚7-10毫米。據《隋書·高祖紀上》,隋五銖始行于開皇元年九月。[60]泥錢 隋 [61][62]泥錢 隋 [63]泥錢 隋 15枚(M5:7)形制相同。呈不規則圓形,正中穿一圓孔。錢徑約 29、孔徑 5、厚 6-10 毫米。[64]泥錢 隋 M37:15-1,出土于棺內墓主人胸部;呈不規則圓形,中間厚,邊緣薄,正中穿一圓孔。錢徑約34、孔徑5、厚2-6毫米。[65]泥錢 唐代 身旁常放置幾個算盤珠似的泥錢 [66]泥餅 唐睿宗垂拱四年688年 304墓出土三十余件,直徑約20毫米。 [67]泥餅 晚唐2枚,均出自M25。捏制,圓形餅狀,未經燒制,施白衣,衣已脫落。M25:4,一面光滑,一面粗糙,緣邊有疤痕。置于棺內左手位置,以泥代金。直徑45、厚9毫米。另一枚殘存1/2,厚10毫米。[68]陶瘞錢 北宋晚期2枚,陶質方孔,皆反書陰文。一為“紹圣元寶”,泥制紅陶,徑23,穿徑5、厚3-5毫米,背穿下一陰刻俯月紋,殘重3.2 克;另一為“祥符通寶”,泥制紅褐陶,徑23、穿徑6、厚4-6毫米,光背,重約4克。[69]泥錢 金代中期 土黃色,分別為略大的“崇寧重寶”和較小的“大定通寶”。皆反模而成,中間穿孔,粗糙。出于名堂之內。[70][71]泥錢 明代出于墓室西南角,呈橫“9”字形置放。60枚泥錢中夾雜有11枚銅錢。為省陌一串。泥錢用紅膠泥土做成,穿繩已朽,直徑25-35、厚5-13毫米。[72]泥錢 明代 泥質冥錢1串,盤置于碗內,可辨清者24枚,形制同于墓內出者。

由此可見,起初隨葬泥錢的葬俗流行于戰漢時期的楚地及其周邊地區。后來發展到其他地區,在湖南、上海、浙江、江蘇、河南、陜西、甘肅、山東均有發現。王仲殊認為隨葬泥錢“并不是墓主人的節約,而是一種風俗。馬王堆漢墓隨葬大量珍貴的器物,但卻用泥錢來代替銅錢,便是最好的說明”[73]。到了東漢,出土泥錢的墓葬,以及出土泥錢的數量均大幅度下降。是何種原因致使泥冥錢漸趨衰落呢?其首要原因是造紙術的改進。造紙術的改進導致紙冥錢的產生,并開始取代泥冥錢。然而,紙冥錢取代泥冥錢并非一蹴而就的,而是經過了漫長的時間。在以后上千年的時間里,泥冥錢仍然存在,但越來越少。由于紙冥錢不易保存,考古發現較少,僅在新疆地區有發現,本文不做深入探討。

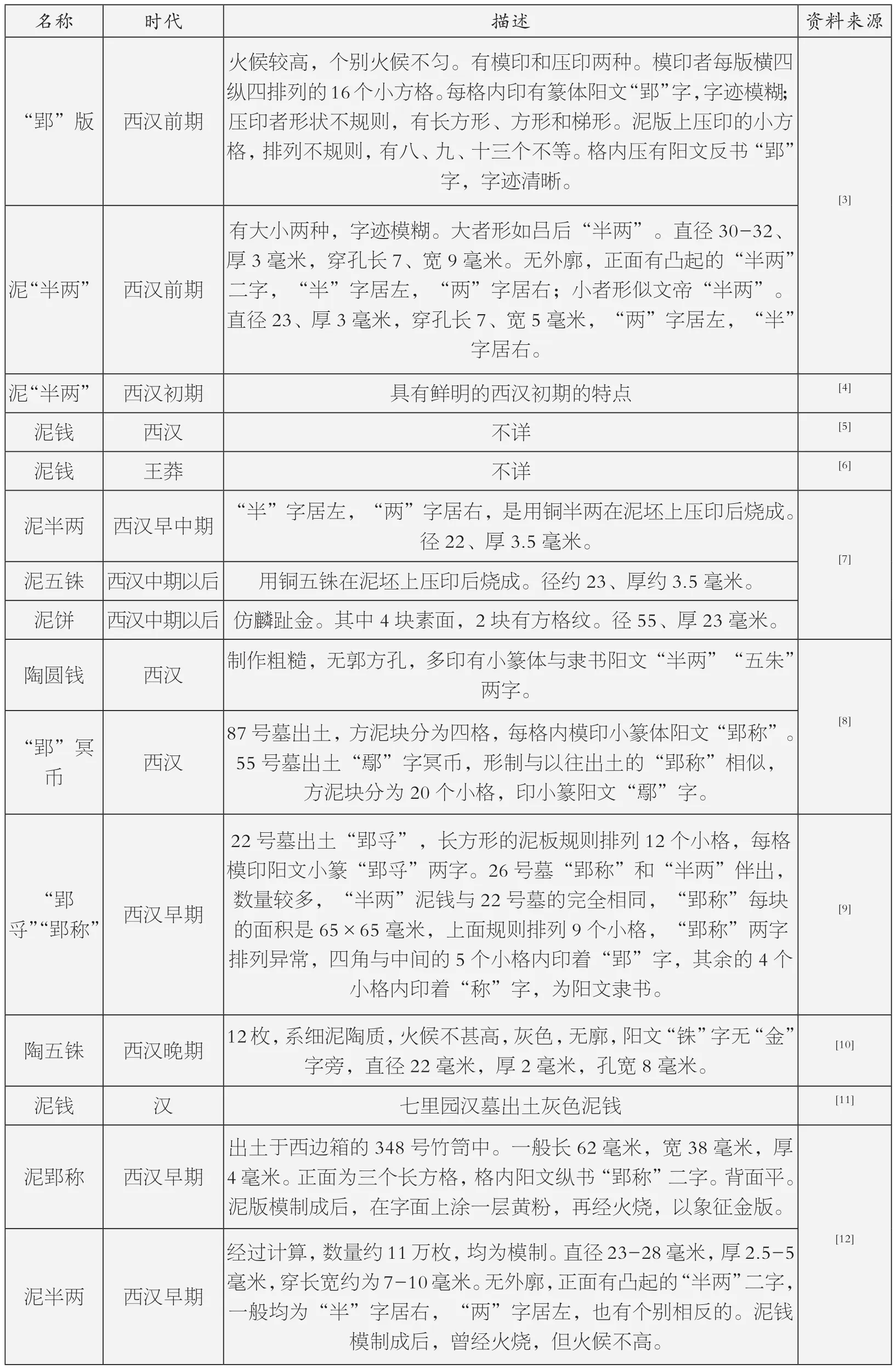

圖1 湖北陽新縣半壁山一號戰國墓出土陶質冥幣(長75、寬50毫米)

2.泥貨幣錢

2006年4月,在舟山市東部朱家尖鎮發現的古代錢幣窖藏,出土了梁敬帝時期(555-557年)“對文五銖”陶錢。由于陶錢與大量的流通貨幣伴出,并非墓葬中出土。因此,排除是“冥錢”的可能,應該是流通貨幣[74]。

晚唐至五代十國的百余年間,政權割據,軍閥林立,經濟封鎖,社會動蕩,賦稅繁重,民不聊生,社會各方面遭到嚴重破壞。在貨幣上表現為爭相鑄幣,貨幣種類多達數十種[75]。幣材甚為粗糙,甚至制造泥錢。唐末割據幽州的地方軍閥劉仁恭,以墐泥造錢,令其流通。《舊五代史》卷一百三十五記載“(劉仁恭)師道士王若訥,祈長生羽化之道。幽州西有名山曰大安山,仁恭乃于其上盛飾館宇,僭擬宮掖,聚室女艷婦,窮極侈麗。又招聚緇黃,合仙丹,講求法要。又以墐泥作錢,令部內行使,盡斂銅錢于大安山巔,鑿穴以藏之,藏畢即殺匠石以滅其口。”[76]其中記載“又以墐泥作錢,令部內行使”,有的學者引用為“又以墐泥作錢,令內部行使”。雖一字之差,但語意或有不同。此中“部內”的范圍不易確定,應該指的是劉仁恭、劉守光父子統治的區域之內。總之,這種墐泥制作的錢為通行貨幣無疑。后唐明宗曾斥“劉仁恭頃為燕帥,不在藩條,輒造泥錢,號為山庫。殊非濟物,一向害人,丑狀尋除,惡名猶在。”[77]由此可見,劉仁恭所造泥錢對政治、經濟造成巨大破壞。

3.泥玩具錢

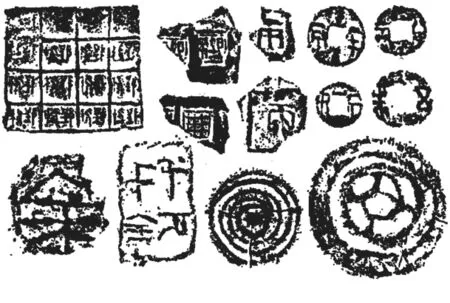

近年來,在一些古城遺址或普通聚落遺址中,出土了一些泥錢。 形制為圓形,穿孔,略厚于銅錢,反書陰文。因其不是出土于墓葬,首先排除泥冥錢的可能。再考慮其時代背景,應該也不是流通泥錢。最后,根據其錢文,排除其為醫用泥錢的可能。這類出土泥錢,暫定為泥玩具錢。現將出土的泥玩具錢整理如下:

名稱 時代 描述 資料來源“太康六年”陶錢 遼 此錢應該是一枚契丹文、漢文對譯的“太(大)康六年”錢。極為難得。出于遼上京南塔。[78]陶錢 遼 共5枚,大小基本一致,均出于遼上京古城遺址。錢文已無法識讀。[79]陶錢 遼1997年夏季,內蒙古考古研究所在巴林左旗遼上京古城搞局部發掘,出土2枚陶錢 。一枚為反書陰文“開元通寶”,另一枚錢文不能識讀。泥錢 金庫倫圖城卜子古城遺址西端較大灰坑邊,推測為金代的村落遺址。張郁先生調查該城址時,撿得宋幣五六枚,泥錢一枚。[80]陶錢 元“正隆元寶”陶錢1枚(T1009②:10)。泥質灰陶,圓形圓孔,反書陰文“正隆元寶”四字,旋讀,錢背光平。錢徑23.5、厚5、穿徑7毫米。(圖2)[81]

《帝京景物略》記載“是月,小兒以錢泥夾穿而干之,剔錢,泥片片錢狀,字幕備具,曰泥錢。畫為方城,兒置一泥錢城中,曰卯;兒拈一泥錢遠擲之,曰撇。出城則負,中則勝,不中而指杈相及,亦勝,指不及而猶城中,則撇者為卯。其勝負也以泥錢。別有挑用葦,繃用指者,與撇略同。有撇用泥丸者,與錢略同,而其畫城廓遠”[82]。這種泥錢還可“用以代錢,以付他種游戲勝負的代價,每一個銅錢,可換泥錢五十個。”[83]此外泥錢還有多種玩法,比如滾泥錢、榻泥錢、倒遙等等。其中,制作泥錢的過程,稱為“脫泥錢”:選擇好的膠泥;是將膠泥摔軟摔熟;用兩個大小相同的銅錢,將膠泥夾在中間,從銅錢的方孔穿筷子作軸,在平板上前后滾動,同時用兩側銅錢擠壓中間泥塊,形成銅錢大小的圓形泥塊,并有反印錢文;將泥錢陰干。這種方法因時因地略有差異,但是大致相同。

4.醫用泥錢

古代中醫學有一種針灸器具,亦稱之為泥錢,其法稱為“泥錢灸”,是艾灸的一種施灸方法。即以泥土制成略厚于銅錢的泥塊,中間穿孔,置艾于其上施灸[84]。其制作方法可能與“脫泥錢”相仿。《針灸易學》卷上載“用泥錢五個,俱內空三分,周流換之,上著艾如楝子大,灸急疼方去,內有汗起泡為妙”。泥錢、灸板及灸罩的出現,標志著灸器已從代用品向專用器方向進了一步[85],對針灸醫學有著十分重要的意義。

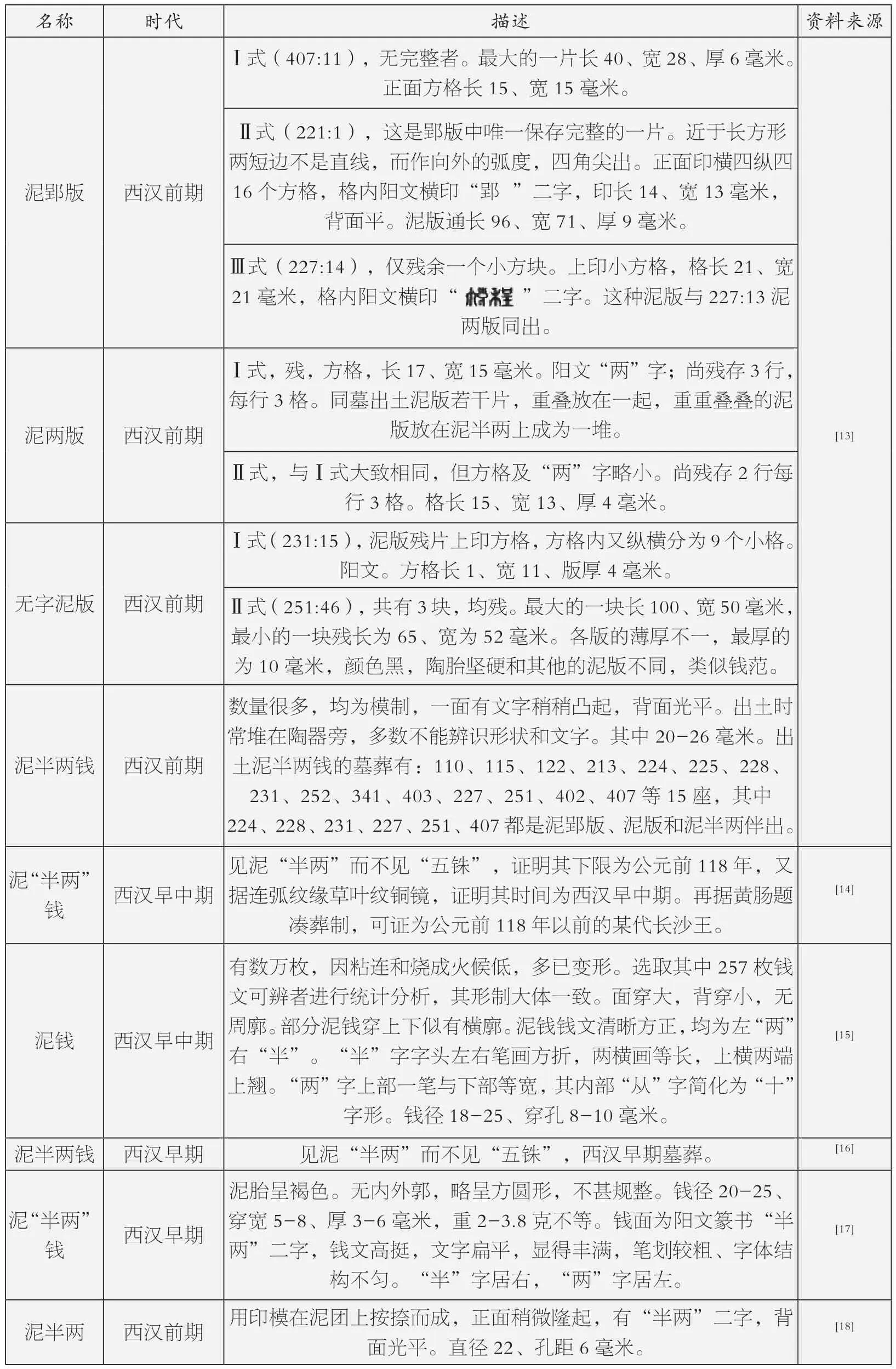

圖2 烏蘭察布市卓資縣廟坡底遺址出土泥錢(直徑23.5毫米)

二 泥冥錢的產生及其功能

中國古代的喪葬習俗具有濃厚的宗教迷信色彩。古人認為,靈魂獨立于身體而存在,所以不會隨著肉體的死亡而死亡,永恒存在。其存在的形式,即為“鬼”,而其存在的世界,即為“冥界”。既然有鬼和冥界,古人對待鬼的原則是:事死如生。因此,中國的喪葬文化,既重視尸體的安葬,又特別重視對“靈魂”的各種安排。而這些安排,則通過世間社會結構來臆想靈魂世界的社會結構,是世間社會結構的虛幻反映,是現實世界真實情況的摹寫。在死者的世界過著類似于世間的生活,也需要生產和生活的必需品,在這樣的觀念下,便產生了模仿實用器物,專為隨葬而制作的冥器。而冥錢則是模仿錢幣,專為死者準備,通行于冥界和鬼神之間的一種“貨幣”。中國古代的泥冥錢和紙冥錢便是起著這樣的作用。隨葬泥冥錢始于戰國時期的楚墓,其中發現的仿郢爰的泥版和包金銀箔的鉛餅是迄今所知最早的冥幣[86]。大量使用泥冥錢作為隨葬品是長沙地區漢墓的一大特點,尤其是西漢時期墓葬。前文所述長沙馬王堆一號漢墓、長沙象鼻嘴一號漢墓都出土了大量的泥冥錢。西漢前期隨葬的泥冥錢以泥半兩和泥郢稱為最多(圖3)。漢武帝于元鼎四年(前113)下令禁止郡國鑄錢,把各地私鑄的錢幣運到京師銷毀,將鑄幣大權收歸中央。元狩五年(前118)以后,鑄行五銖錢,墓葬中隨葬的泥冥錢隨之發生了變化,泥五銖、泥金餅,泥半兩相對減少了。

圖3 長沙馬王堆一號漢墓出土泥半兩和泥郢稱(郢稱長62、寬38毫米)

關于死人用泥錢的說法,在志怪古籍和宗教經典中均有記載。“‘冥吏追汝,使我先。’見吏在旁,昏暗如夜,極望有明處,有橋,榜曰‘會明’。人皆用泥錢,橋極高,有行橋上者”[87]。《太上洞玄靈寶往生救苦妙經》也有“三念亡人甚可憐,一入壙中難見天。道場建立不肯施,四時八節得泥錢”之句。

由此可見,靈魂和冥界的觀念由來已久,具有十分濃厚的宗教色彩。而泥冥錢是為死者準備到冥界使用而制作和埋藏的,在古代中國持續了相當長的時間。最終完全被紙冥錢所取代。這種隨葬冥幣的習俗一直延續至今。

圖4 長沙西郊桐梓坡漢墓出土泥錢(泥五銖直徑28毫米)

三 泥貨幣錢的影響

當貨幣不按實際價值流通時,實質上只是價值符號,與紙幣無本質上的區別,因而會引發通貨膨脹。中國古代的金屬貨幣膨脹既是屬于此種情況。當統治者鑄行不足值的惡錢,使得貨幣成為價值符號,于是產生通貨膨脹。南朝蕭梁普通四年至敬帝太平二年(523-577),因侯景之亂,“國庫空,行鐵錢,交易者以車載錢,論貫用,不計數。”可能正是在這種情況下,統治者有意為之,亦或是民間私鑄,出現了上文述及的“對文五銖”陶錢。不管是何種情況,都與當時的通貨膨脹有關。而五代劉氏父子鑄行泥錢,史料雖有記載,但也很少。《舊五代史》、《資治通鑒》、《新唐書》中有只言片語,且內容大致相同。這種泥錢的制作方法、形制及幣值已無從考證。但是,這種不足值的惡錢流通,勢必引發通貨膨脹。劉氏父子鑄行泥錢的時間較短,并未留下過多記載,因此其發生通貨膨脹的具體情況,不得而知。從商品經濟發展的規律來看,泥錢不具備充當貨幣的條件。強制推行泥錢,會造成貨幣貶值、通貨膨脹,使得錢賤物貴,市場經濟混亂。

四 結語

本文列舉了四種古代的泥錢。為什么古人會用泥土制作各種各樣的“錢”呢?首先,是因為古人的各種需要,不管是隨葬,亦或是流通貨幣、玩具、針灸器具,都是因為古人需要;第二,是因為泥土的易塑性和易得性,相較于金屬、玉石、骨角、漆木,泥土具有更強的易塑性和易得性。古代的諸多物質文化,都多少與泥土有關。從制造材質和制作工藝方面觀察,中國古代的物質文化史,是以泥土為主,或泥土為輔創制各種古人所需器物的歷史,因而“泥錢”的出現也就不難解釋了。

注釋:

[1] 朱偉峰、錢公麟:《湖北陽新縣半壁山一號戰國墓》,《考古》,1994年6期。

[2] 劉廉銀、寧杰:《湖南常德縣清理西漢墓葬》,《考古》1987年5期。

[3] 單先進、熊傳新:《長沙象鼻嘴一號西漢墓》,《考古學報》1981年1期,126頁。

[4] 陜西省考古研究所配合基建考古隊:《陜西臨潼驪山床單廠基建工地古墓葬清理簡報》,《考古與文物》1989年第5期。

[5] 張羅:《長沙市岳北鄉銀盆嶺出土了大批文物》,《文物工作導報》,《文物參考資料》,1957年第11期。

[6] 吳銘生:《長沙郊區發現王莽時期的墓葬》,《文物參考資料》,1954年第3期。

[7] 王正書:《上海福泉山西漢墓群發掘》,《考古》1988年8期。

[8] 《湖南長沙紙圓沖工地古墓清理小結》,《考古通訊》,1957年第5期。

[9] 《長沙西漢墓發現“郢寽”“郢稱”》,《考古通訊》,1956年第6期。

[10][26]黃增慶:《廣西貴縣新牛嶺第三號西漢墓葬》,《文物參考資料》,1957年,第2期。

[11] 河南省文物局編:《河南文物》下冊,鄭州,文心出版社2008年,1857頁。

[12] 湖南省博物館、中國科學院考古研究所編:《長沙馬王堆一號漢墓》,文物出版社,1973年,126頁。

[13][23]中國科學院考古研究所編著:《中國田野考古報告集考古學專刊丁種第二號 長沙發掘報告》,科學出版社,1957年,80-82頁。

[14] 王巍主編,趙曉華供稿:《望城縣風盤嶺一號漢墓》,《中國考古學年鑒 2009》,351頁。

[15] 趙曉華、張景堯:《湖南長沙風盤嶺漢墓發掘簡報》,《文物》,2013年6期。

[16] 王巍主編,何佳供稿:《長沙市谷山村窯壙山漢代墓群》,《中國考古學年鑒 2009》,352頁。

[17] 中國考古學會編;龍福廷供稿:《郴州市出土泥質“半兩”錢》,《中國考古學年鑒1998》,188-189頁。

[18] 廣西自治區博物館編:《廣西考古文集》,文物出版社,2004年,238-256頁。

[19] 張春龍、楊志勇、張濤、周明:《湖南洪江市黔城鎮張古坳、楓木坪西漢墓發掘簡報》,《南方文物》,2008年4期。

[20] 宋少華:《長沙西郊桐梓坡漢墓》,《考古學報》,1986年1期。

[21] 龍軍:《湖南湘潭:西漢古墓群眾文物出土》,《光明日報/2012 年/9 月/20 日/第 005 版 文化新聞》。

[22] 張大可、羅英典:《長沙市寧鄉縣大夫堂漢墓群調查簡報》,《湖南博物館館刊》,第十輯,長沙,岳麓書社,2013年,77頁。

[24] 廣西壯族自治區文物工作隊:《廣西合浦縣堂排漢墓發掘簡報》,《文物資料叢刊 4》,文物出版社1981年, 46-56頁。

[25][27]第二屆中國與東南亞民族論壇編委會編:《第二屆中國與東南亞民族論壇論文集》,北京,民族出版社 , 2007年,70頁。

[28] 廣西壯族自治區文物工作隊編:《廣西考古文集 第二輯 紀念廣西考古七十周年專集》,南寧,廣西人民出版社,1993年,63頁。

[29] 賀興武、向新民、 愚如:《湖南衡陽市鳳凰山漢墓發掘簡報》,《考古》,1993年3期。

[30] 黃樸華、雷永利、夏笑容、曹德清、李建偉、肖靜華、袁外發、高鐵:《湖南長沙識字嶺西漢墓(M3)發掘簡報》,《文物》,2015年10期。

[31] 周世榮編著:《湖南古墓與古窯址》,岳麓書社,2004年,58頁。

[32] 李正光、彭青野:《長沙沙湖橋一帶古墓發掘報告》,《考古學報》,1957年4期。

[33] 張敏、孫慶飛:《儀征市張集西漢墓》,《中國考古年鑒》,1990年,206頁。

[34] 許超、王力軍、雷少:《浙江奉化南岙石菊花地墓群發掘簡報》,《南方文物》,2011年4期,49頁。

[35] 南京市博物館:《南京考古資料匯編一》,492頁。

[36] 河南省文物考古研究所:《南陽瓦房莊漢代制陶、鑄銅遺址的發掘》,《華夏考古》,1994年1期。

[37] 韓玉祥、李陳廣主編;南陽漢畫館編著:《南陽漢代畫像石墓》,河南美術出版社 , 1998年,14頁、82頁。

[38] 南陽市文物研究所;唐河縣文化館:《河南唐河白莊漢畫像石墓》,《中原文物》,1997年4期。

[39] 張新強、曹新洲、喬保同:《南陽中建七局機械廠漢畫像石墓》,《中原文物》1997年4期。

[40] 蔣宏杰、張海濱、王明景、王艷、王麗麗、宋煜輝、劉小兵、李翼、付建剛:《南陽市一中M195、M256漢墓發掘簡報》,《中原文物》,2012年4期。

[41] 徐俊英:《南陽汽車制造廠東漢墓發掘簡報》,《華夏考古》,1998年1期。

[42] 蔣宏潔、鞠輝:《南陽市人民北路漢墓發掘簡報》,《華夏考古》,1999年3期。

[43] 南陽地區文物隊:《方城黨莊漢畫像石墓》,《中原文物》,1986年第2期。

[44] 韓玉祥、李陳廣主編;南陽漢畫館編著:《南陽漢代畫像石墓》,鄭州,河南美術出版社 , 1998年,178頁。

[45] 王建中著:《漢代畫像石通論》,紫禁城出版社,2001年,271頁。

[46] 中國考古學會編;張立、華國榮、顧蘇寧供稿:《江寧縣湖熟漢代家族墓地》,《中國考古學年鑒1990》,207頁。

[47] 南京市文物保管委員會:《南京老虎山晉墓》,《考古》,1959年6期。

[48] 陸錫興:《漢魏以來之泥冥錢》,《南方文物》,2010年3期。

[49] 吳葒:《甘肅高臺縣駱駝城墓葬的發掘》,《考古》,2003年6期。

[50] 劉衛鵬;趙旭陽:《陜西咸陽市頭道塬十六國墓葬》,《考古》2005年6期。

[51] 李少兵、索秀芬:《內蒙古烏審旗郭家梁大夏國田焽墓》,《文物》,2011年3期。

[52] 索秀芬、李少兵:《內蒙古烏審旗郭家梁村北魏墓葬發掘簡報》,《中原文物》,2012年1期。

[53] 尹剛:《山西大同下深井北魏墓發掘簡報》,《文物》,2004年5期。

[54] 張光明、李劍:《臨淄北朝崔氏墓地第二次清理簡報》,《考古》1985年3期。

[55] 山東省文物考古研究所:《山東臨朐北齊崔芬壁畫墓》,《文物》,2002年4期。

[56] 孫秉明主編;臨朐縣博物館編:《北齊崔芬壁畫墓》,文物出版社,2002年,7頁。

[57] 河南省文化局文物工作隊:《一九五五年洛陽澗西區北朝及隋唐墓葬發掘報告》,《考古學報》1959年第2期。

[58][62]宋伯胤:《卜仁墓中的隋代青瓷器》,《文物參考資料》,1958年,第8期。

[59] 李濟:《國立中央研究院歷史語言研究所專刊之十三中國考古學報(即田野考古報告) 第二冊》,72頁。

[60] 中國社會科學院考古研究所安陽工作隊:《安陽隋墓發掘報告》,《考古學報》1981年3期,391頁。

[61] 石璋如:《小屯的文化層》,《六同別錄》(上),1945年。

[63] 石璋如:《殷墟最近之重要發現,附論小屯地層》,《中國考古學報》,1947年2期。

[64] 張小麗、趙晶、朱連華:《隋韋協墓發掘簡報》,《文博》,2015年3期。

[65] 李崗、袁明、李舉綱、靳拉田、胡春勃、韓民興、宋建華、李宏濤、張明惠、宋俊榮:《西安南郊隋蘇統師墓發掘簡報》,《考古與文物》,2010年3期。

[66] 夏鼐:《老爺廟唐代墓葬的清理》,《考古通訊》,1955年第2期。

[67] 新疆維吾爾自治區博物館:《新疆吐魯番阿斯塔那北區墓葬發掘簡報》,《文物》,1960年6期。

[68] 石磊、閻毓民:《西安西郊棗園唐墓清理簡報》,《文博》,2001年2期。

[69] 鄭博陽:《山東萊陽發現北宋陶瘞錢》,《中國錢幣》2002年1期。

[70] 山西省考古研究所,汾陽市文物旅游局,汾陽市博物館編著:《汾陽東龍觀宋金壁畫墓》,文物出版社,2012年,211頁。

[71] 王俊、暢紅霞:《2008年山西汾陽東龍觀宋金墓地發掘簡報》,《文物》,2010年2期。

[72] 孟繁峰、徐海、張春長:《南良都戰國、漢代遺址及元明墓葬的發掘》,《井陘文史資料 第五輯》 ,287頁。

[73] 王仲殊:《漢代考古學概說》,北京,中華書局,1984年,100頁。

[74] 盛觀熙:《 浙江首次出土蕭梁“對文五銖”陶錢》,《中國錢幣》,2006年3期。

[75] 王振華、郝福祥:《劉燕鑄幣與唐末“河北三鎮”割據下的政治經濟》,《文物春秋》2005年2期。

[76] 薛居正:《舊五代史卷一百三十五》,中華書局,1976年,1802頁。

[77] [宋]王欽若等編纂,周勛初等校訂:《冊府元龜》卷五百一,南京,鳳凰出版社,5694頁。

[78] 尹建光:《一枚珍奇的“太康六年”陶錢》,《內蒙古金融研究》錢幣文集(第七輯),2006年。

[79] 康立君:《再談遼上京古城出土陶錢和瓷錢》,《內蒙古金融研究》錢幣文集(第六輯),2006年。

[80] 張郁:《內蒙古大青山后東漢北魏遺址調查記》,《考古通訊》,1958年,第3期,19頁。

[81] 宋國棟、曹鵬、李春雷、馬婧、馬艷:《烏蘭察布市卓資縣廟坡底遺址發掘簡報》,《草原文物》,2016年2期。

[82] [明]劉侗,[明]于奕正著;孫小力校注:《帝京景物略》,上海古籍出版社,2001年,102頁。

[83] 凌純聲等著:《國立中央研究院歷史語言研究所單刊甲種之十八 湘西苗族調查報告》,北京,商務出版社,1947年,235頁。

[84] 高忻洙等主編: 《中國針灸學辭典》,南京,江蘇科學技術出版社,2010年,463頁。

[85] 林昭庚著:《針灸醫學史》,北京,中國中醫藥出版社,1995年,300頁。

[86] 中國大百科全書編輯委員會:《中國大百科全書·考古卷》,中國大百科全書出版社,1986年,673頁。

[87] [宋]蘇軾著;李之亮箋注:《蘇軾文集編年箋注詩詞附十》,成都,巴蜀書社,2011年,224頁。