宗惟恭與《癖泉書室所藏泉幣書目》

陳 祺 (中國錢幣博物館)

中國古代源遠流長的貨幣文化,除了給我們留下了豐富的貨幣實物外,同樣還留下了彌足珍貴的泉學典籍。泉籍以史料記載、繪圖等方式,記載和反映了歷朝歷代流通中使用的各類貨幣,又在金石學的學術范疇下,融入了很多研究、收藏、品鑒的內容。泉學典籍出現的時間并不算早,一般以南朝梁時顧烜所作的《錢譜》為最早,現存最早的則是宋代洪遵的《泉志》。宋代以后,隨著金石學的發展,相關的著作逐漸增多。清人重樸學,各類古幣也成為學者們研治古史的重要材料,樸學興盛之后,與之相關的作品大增。

泉學典籍的整理與研究,與熱鬧的錢幣收藏相比,無疑是沉寂的,且早期的作品大多湮沒在歷史的長河之中。近代以來,兵燹不斷,藏書日艱,散佚、失傳的作品也不在少數。古籍書目中,對于泉學典籍的著錄也很混亂,在經史子集的分類法中,泉學典籍往往游離在史部、子部之間。想要掌握古代泉學典籍的發展概況與存佚現狀,也非易事。值得慶幸的是,民國年間,宗惟恭編成《癖泉書室所藏泉幣書目》,按照一定的分類,對自己收藏的泉學典籍進行了系統的著錄,為我們了解魏晉以來的泉學典籍留下了寶貴的資料。“至于專錄一種古物文字之書目者……于錢幣則有宗惟恭之《癖泉書室所藏泉幣書目》”[1],民國時期的目錄學家姚名達將此書推為泉籍著錄的典范,足見宗氏此目的學術價值。然而,此書由于印本稀少,長期以來并未得到深入的研究,作者事跡也幾近湮沒,與其首開錢幣學專科目錄之先河的歷史地位并不相符。今草撰小文,粗略介紹宗惟恭和他的《癖泉書室所藏泉幣書目》。

一 宗惟恭的生平事跡

宗惟恭,字禮白,江蘇上元人(今江蘇南京),后隨父旅居常熟多年,生于清末,20世紀50年代卒。宗氏是民國時期活躍在上海錢幣界的一個重要人物,但我們對他的了解十分有限,僅見王貴忱《錢幣文獻學者宗惟恭軼事》[2]一文,介紹宗氏生平。結合目前掌握的材料,宗惟恭的生平事跡可以圍繞三個身份來展開,分別是民法學家、咫園藏書繼承人和金石收藏家。

首先他是一位民法學家。宗惟恭畢業于浙江法政專門學校,歷任上海群治大學法科主任,浙江私立法政專門學校,華東政法大學,江南大學,上海文化學院,持志大學,復旦大學,中國公學教授,同時還有律師執業資格,尤擅民法,著有《民法繼承淺釋》《民法繼承要義》《民法親屬淺釋》《民法繼承要義》等法學作品。他學有專長,在親屬法、繼承法方面頗有造詣,是非常典型的民國時期法學家。

其次,他還是咫園藏書的繼承人。咫園藏書始于宗源瀚,其子宗舜年熱衷于宋元舊槧的收藏,并不斷發展壯大其藏書的規模。咫園藏書質量和數量達到極盛,在晚清民國的私人藏書中占有一席之地,特別是所藏宋本小字初印《通鑒紀事本末》,宋本《湘山野錄》等,皆為世間珍罕秘籍。宗惟恭則是咫園藏書的第三代傳人。可惜的是,宗惟恭因自己的興趣愛好,并未能將咫園藏書發揚光大。“耿吾易簧時,遺命出售精本,辦一藏書樓,將普通本儲入,以為紀念。禮白頗知版本,且喜收金石書及古泉書,但亦有他好,不數年間,將精本悉數售去,所得之款,補苴罅漏,不暇仰遵遺命。頃遭寇亂,常熟故居被焚,存書亦悉付丙丁矣。”[3]雖未能守住咫園藏書,但他秉承遺志,在刻印典籍方面頗有成就。為了表彰江寧先賢,他多方搜集,在其父《金陵古金石考目》《官閣消寒集》《江淮旅稿》的基礎上,增添《刻碑姓名錄》《嘉蔭簃集》兩種,合刊為《咫園叢書》。張元濟致力于二十四史的整理,宗氏“承允以楹書所藏之元刊《隋書》檢取若干葉,慨借攝照”[4],出借元刻本《隋書》,以實際行動大力支持百衲本二十四史的整理工作。

宗氏的第三個身份則是金石愛好收藏者。不同于父輩,宗惟恭一直寄情于金石收藏。茲舉兩例,一是1936年,上海成立了中國古泉學會,據《中國古泉學會臺銜》,宗惟恭位列學會理事,會中丁福保、方藥雨、張叔馴、鄭家相等均是錢幣收藏大家。二是清乾嘉時期的錢幣收藏家金錫鬯著有《晴韻館收藏古錢述記》一書,金氏身后書稿傳于劉喜海,后幾經輾轉為陳叔通所獲。經宗惟恭游說,此書最終得以影印出版。一部著作經歷百年,終不至于湮沒,宗氏功勞不可謂不大。

宗惟恭的三個身份并非剝離,而是并存的。寄情金石的癖好、藏書世家所具備的深厚版本目錄學素養,還有任教大學和律師執業的經濟基礎,正是這種多重性,為宗惟恭編撰《癖泉書室所藏泉幣書目》提供了必要的條件。

二 《癖泉書室所藏泉幣書目》的編撰

《癖泉書室所藏泉幣書目》的出現有著深刻的學術文化背景,簡言之,一方面是清代以來錢幣學研究大盛,泉籍大量涌現。“泉之為物,雖薄而用可重也。問世有一物而兼歷代之文字者乎……問世有一物而關歷朝之制作者乎……刀幣之古文奇字,多六書、《說文》所未備,漢唐以后之泉,則篆隸真行,一代之書法俱在,是文字變化之無窮,更勝于碑版也。范金合土,歷朝之制度見焉;利用厚生,歷朝之利弊見焉;況標新領異之泉,尤多舊史食貨志所未載者,論古者按圖考稽,亦可補志乘之缺而證其謬,是制作沿革之所關,尤重于鼎彝也”[5],錢幣搜集起來較為容易,文字形制等又成為清代樸學家們研治經史的重要材料,與之相關的著作不斷涌現。據統計,清代泉籍書目的總數大約在100余種,這就奠定了“書目”得以編成的學術基礎。

另一方面,隨著研究的興盛,錢幣研究獨立成學的呼聲也是日益高漲。特別是到了民國年間,以“古泉學”“貨泉學”為名的作品大量出現,如謝瑞齡的《中國古泉學的檢討》,丁福保的《古泉學綱要》。民國年間相繼成立的學術團體,古泉學社、中國古泉學會和中國泉幣學社,更能說明這一問題。特別是中國古泉學社的宗旨 “闡明古泉學識,研究古泉制作,鑒定真贗,辨別時代,啟人好尚之心”,雖寥寥數語,但框定了古泉學的主要研究內容,彰顯了學科價值,頗似今日之學科大綱。如此種種充分說明,錢幣研究獨立成學在民國年間已不僅僅是呼聲,更是付諸實踐了。

“余不能鑒別古泉,而好收集泉幣著述,足履所經荒街僻巷,窮搜靡遺。每見藏書家目錄著錄而為余所未得者,必輾轉丐請移錄始快。十年來,所得已近百種,而外國著述不與焉。顧遺珠仍多,未饜我欲,乃有《歷代泉幣著述考》之纂輯。惟以人事倥傯,殺青有待,懼所藏之散逸,而收集之有重出也,因先編次簡目,并以外國著述附錄其殿。”[6]

據宗惟恭的自序可知,《癖泉書室所藏泉幣書目》僅是他撰寫《歷代泉幣著述考》的副產品。宗氏利用自己的學術專長,收藏泉幣著述豐盈,充分汲取清代以來錢幣研究的深厚積淀,以《歷代泉幣著述考》的編撰為己任。只是時局動蕩,藏書不易,宗氏擔心藏書散佚,故先編成《癖泉書室所藏泉幣書目》。宗氏身后,其藏泉籍大部分售予復旦大學圖書館。如今“書目”尚存,“著述考”則不知所終,誠如“自序”所慮,令人唏噓。

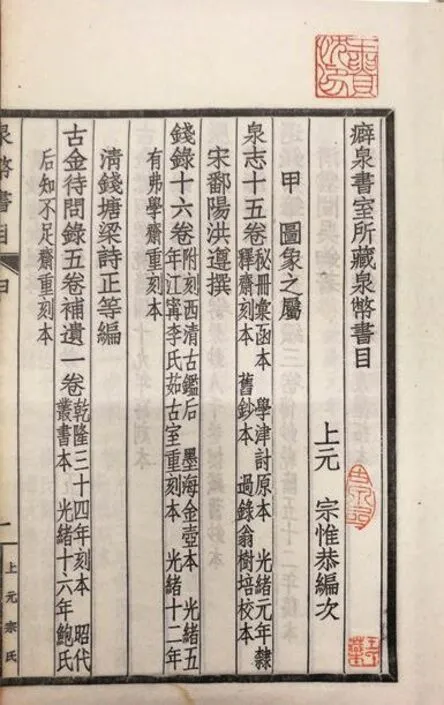

三 《癖泉書室所藏泉幣書目》的體例與內容

“辨章學術,考鏡源流”是中國古代目錄學的重要學術功用。《癖泉書室所藏泉幣書目》(以下簡稱《書目》)的特色和功用,主要通過分類體例設置和內容著錄來體現。

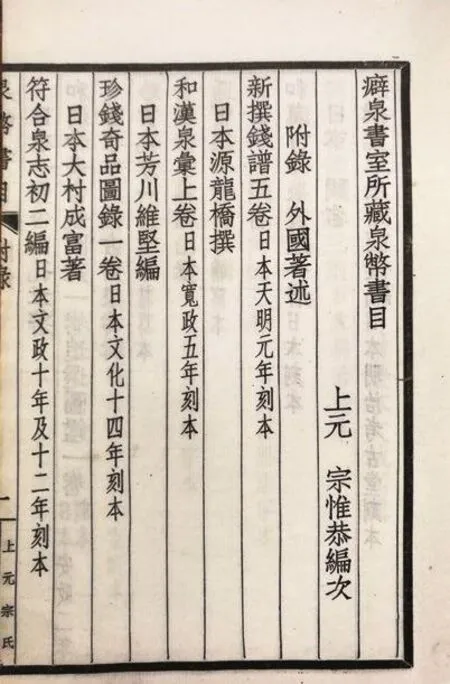

首先是《書目》的分類體例。《書目》以“甲、乙、丙、丁”為次,將泉籍分為四類,分別為“甲類圖像之屬”“乙類文字之屬”“丙類題跋之屬”“丁類雜著之屬”。在這四類之外,還附有“外國著述”和“求購書目”。“甲類圖像之屬”,專收圖文并茂的泉籍。泉籍的編印有其自身的特色,為了便于讀者了解每一枚錢幣的具體形制,很多泉籍都會配以圖像。宗氏以是否帶圖作為分類的第一標準,非常準確地把握了泉籍的總體特征。以《泉志》、《錢錄》作為泉籍的代表性作品,都是附有錢圖的。所以甲類收書最多,計有59種。所收之書,上至宋代,晚至民國,既有《泉志》等通史類作品,也有《咸豐大錢考》等斷代作品,還收錄了《藥雨古化雜詠》、《方家長物》等藏家精心編印的原拓本。“乙類文字之屬”,則是與“圖像之屬”相對而言的,收錄的都是不帶錢圖的作品,計有22種。歸入乙類之書,從內容來看比較龐雜,差異較大,如元代費著的《楮幣譜》是最早研究紙鈔的作品,明人邱浚的《錢法纂要》則是歷代鑄錢制度的匯編,《洪氏泉志校誤》又明顯帶有校勘考證色彩。“丙類題跋之屬”,收書9種,其中包括了清人劉喜海《嘉蔭簃論泉截句》、鮑康《觀古閣泉說》等名作。從這9種泉籍的內容來看,此處所謂的題跋,并非一般意義上書前書后的評論文字,而是指對錢幣品評、泉林掌故等的匯輯。“丁類雜著之屬”收書最少,僅6種。除《古泉雜志》為古泉學社所編外,其余收錄的《錢神論》、《錢幣芻言》等作品都是關于貨幣思想、貨幣理論方面的。附錄的“外國著述”,收錄外國錢幣著作,計有22種,以日本和英國著作居多。從內容來看,這批外國著述可以分為兩類,一類是以中國錢幣為研究對象的外國著作,如專門研究北宋對錢的《符合泉志》,研究清代錢幣的《大清泉匯》,另一類則是純粹的外國貨幣研究作品,如《日本近代錢譜正編》。按宗氏自序所言,外國錢幣著作并不是他收藏的重點,所以這類作品僅作為附錄保留。附錄之后,宗氏還開列了一份求購書單,計有22種,皆是宗氏所知但沒有經眼的作品,故而單獨列目。宗氏希冀以出售或者傳抄的方式獲得這批泉籍,豐富自己的收藏,不但不計成本,還留下上海和常熟兩地的通訊地址,迫切之心可見一斑。

其次是《書目》的著錄內容。《書目》的著錄其實是比較簡單的,主要包括三部分內容,分別為書名、作者和版本信息,其中更偏重版本信息的記載。茲舉幾例,“《泉志》十五卷,秘冊匯函本、學津討原本、光緒元年隸釋齋刻本、舊抄本、過錄翁樹培校本,宋鄱陽洪遵撰。”[7]其中所列的版本多達5種,既有刻本,也有抄本。明代《秘冊匯函》本是《泉志》現存最早的刻本,亦是后出各刻本之祖本。過錄翁樹培校本,尤顯珍貴。清代錢幣學家翁樹培,曾利用《永樂大典》校勘汲古閣刻本《泉志》,移錄異文,形成了一個新的版本。此處所謂的過錄本,當是翁氏抄本之復本。由于該冊《永樂大典》已經亡佚,翁樹培的過錄本在《泉志》的研究中就尤其顯得珍貴。“《古泉叢話》三卷、《藏泉記》一卷,民國十三年中華書局影印原稿本、同治十一年滂喜齋刻吳大澂手寫本無圖、淮藝齋翻刻滂喜齋本,清錢塘戴熙撰。”“《制錢通考》四卷,咸豐三年紅藥山房刻本,羅氏聚珍仿宋鉛字本刪去第四卷壓勝品,清山陰唐與昆纂輯。”[8]這兩條記載也很有代表性,在記錄版本信息的同時,還揭示了不同版本之間的差異,或無圖,或有刪減,為讀者提供便利,秉承了目錄學乃讀書門徑之學的功用。《書目》的著錄中還有一個特例,涉及到了考證方面的內容。“錢譜一卷,民國十六年涵芬樓鉛活字重印明抄《說郛》本、翠瑯軒館叢書本、藝術叢書本,明·董遹撰。案:此書清初刻《說郛》本及《翠瑯軒館叢書》本均作宋董逌撰。《藝術叢書》本據倪氏《古今泉略》作明董遹撰。涵芬樓重印明抄《說郛》本闕名。”[9]《錢譜》一書的作者素為學界懸案,從《書目》的記載來看,宗氏支持明代董遹一說,便通過按語,將《錢譜》作者的主要觀點和出處告知讀者,以備參考。

綜合上述分析,從收書內容來看,《書目》是關于泉籍、錢幣研究類典籍的專科書目,從分類和著錄來看,該書側重泉籍版本的著錄,又是很典型的版本目錄,從性質來看,《書目》中的圖書均為宗惟恭所收藏的,所以該書又是宗氏的私人藏書目錄。

四 《癖泉書室所藏泉幣書目》的價值與局限

作為民國年間草成的一部專科書目,《癖泉書室所藏泉幣書目》的學術貢獻毫無疑問是十分巨大的。對于這樣一部有著里程碑意義的作品,從學術價值的角度也很有必要進行科學的評價和客觀的認識。下面從價值和局限兩個方面來分析。

《書目》最大的學術貢獻在于首創之功。宗惟恭按照“圖像、文字、題跋、雜著”的體例,對泉籍進行了基本分類。這是一個巨大的學術進步。宗氏之前,對泉籍進行記載著錄的作品早已有之,但幾乎都是以時間為序,提要式的文字,完全不涉及分類。《書目》站在學術史的高度,充分把握了泉學典籍的基本特征,設計了實用性強,簡單高效的分類體系。雖然這一分類體系尚有優化調整的空間,但首創之功卻是不容抹殺的。特別值得一提的是,宗氏之后,容媛所編《金石書錄目》在錢幣一門下,也分了四類,分別為“圖像、文字、題跋、雜著”,與宗氏相同。衛聚賢在談到民國以來的錢幣學研究中,也很推崇此書,“關于研究民國以來,以方若的《藥雨古化雜詠》二冊,宗惟恭的《癖泉室所藏泉幣書目》一卷,羅振玉的《四朝鈔幣圖錄》一卷,張家驤的《中華幣制史》一冊為重。”[10]這充分說明,作為第一部錢幣類典籍的專科目錄,《書目》的學術價值是得到學界普遍認可的。

《書目》的局限也是客觀存在的。最明顯的就是兩點:一是分類尚欠精審。《書目》分類的主要依據是泉籍是否附有錢圖。以圖為區分,是泉籍分類較為簡便的方法,但未必是最科學的。特別是在《書目》中將《泉志》等通史類作品和《方家長物》等收藏家自娛自樂之作,因為都帶有錢圖而歸為一類,顯然是不合理的。泉籍的分類在考慮是否帶圖的基礎上,還要注重泉籍內容、泉籍體裁的考察,從而設計出更合理、更科學的分類體系。二是記載過于簡略。誠如上文所述,《書目》的編撰僅是作者創作的副產品,很多地方都失之于過簡。特別是在版本的記載上,諸如“舊抄本”一類的記載,就給我們留下了很多困惑,無法確定舊抄本究竟為何種抄本,導致《書目》的學術價值受到一定的局限。

現今據宗氏編成《書目》也有八十余年了,錢幣收藏依舊紅紅火火,泉籍整理和研究始終波瀾不驚。作為頗具學術淵源的專學,錢幣學的學術史梳理至今闕如,故而還應當秉承前人之志,從文獻整理入手,總結探索錢幣學發展史,為當下的錢幣學學科建設提供借鑒和參考。

注釋:

[1] 姚名達:《中國目錄學史》,長春,吉林人民出版社,2014年,第269頁。

[2] 王貴忱:《可居叢稿》,廣州,廣東人民出版社,2014年,第411-413頁。

[3] 葉景葵著,顧廷龍編:《卷盦書跋》,上海,古典文學出版社,1957年,第87頁。

[4] 張元濟:《張元濟全集(第2卷)》,北京,商務印書館,2007年,第523頁。

[5] [清]李佐賢編:《古泉匯》,上海古籍出版社,1992年,第26-28頁。

[6][7][8][9]宗惟恭編:《癖泉書室所藏泉幣書目·自序》,1934年印本。

[10] 衛聚賢:《中國考古學史》,北京,中國文史出版社,2015年,第80頁。