臨古成癖吳大澂(上)

/薛元明

整個清代篆書史,大家普遍記住了鄧石如,但不應該忘記吳大澂。鄧石如因為創新而聲名遠播,吳大澂則是以傳古而功勛卓著。但在當代,他的篆書似乎正在被“遺忘”,因為平正端莊普遍不被喜愛,不問情由,迎合一波波風潮,喜歡夸張變形,實際在很大程度上已經遠離了篆書發展的正脈。相比鄧石如一介布衣,吳大澂則有過輝煌的仕途經歷、文治武功,所以吳氏堪稱“文武雙全”、憂國憂民、博學多才。其主要業績體現在治河與保疆方面。在治理黃河的過程中,措施得當,造福一方百姓,在保疆方面,于整軍吏、守邊疆等方面多有建樹外,最突出的是爭得圖們江口通航權。當時文士錢恂所著《中俄界約勘注》中記載了吳大澂的三大功績。然而1894年甲午戰爭爆發后,吳大澂奏請從軍。在中日甲午戰爭最后一戰也是最關鍵的一戰——田莊臺戰役中,他卻從一位靖邊保疆的大英雄,一下子變成了一個“聞炮響而輒奔的膽小鬼”。隨著清廷被迫簽訂了喪權辱國的《馬關條約》,吳大澂1898年被降旨革職,永不敘用,境遇凄涼。時過境遷,有關政治的一切統統已被時光所掩,他書法創作和學術研究的成果,卻至今仍熠熠生輝。是書法讓后人記住了吳大澂。

書風只要是發自個人真實的內心,必然體現了個人的審美意識。這種審美意識在很大程度上受到書家成長環境的影響。尤其是青少年時期的影響,更是根深蒂固。吳大澂青少年時曾經借讀于外祖父韓崇家,遍觀其所藏金石碑版、圖書秘本和各類拓片,日受熏陶,耳濡目染。其祖父樂善好施,好訪求古人氣節事,又喜購古人書畫,“尤好米襄陽墨跡,得董文敏書‘米庵’二字,以顏其室”。在這樣的家庭環境中長大,吳大澂的審美喜好可想而知。其一生于翰墨之事,注定有很多機緣巧合——因避太平天國之戰于滬上,得謁大收藏家吳云,盡觀“兩罍軒”珍藏,逐漸產生了“崇古”“尚古”的情懷。雖然其父極力反對其耽于玩好,力戒勸止,但抑制不住吳大澂對古文物所產生的濃厚興趣。中華文化歷史極其悠久,古之圣賢,文明昌盛,極度神圣,激發了吳大澂探索上古之事,追尋圣人之道的理想,發思古之悠情,以手能接觸古物為福,以解讀古文字為榮。更重要的一點是,吳大澂對金石文物的迷戀不是玩物喪志,而是學以致用,《愙齋集古錄》中有言:“人生秦燔千數百年之后,何以能識三代文字?曰幸有鐘鼎彝器款識,皆秦以前物也。人生周孔千數百年之后,何以能讀周孔時之鐘鼎彝器?曰幸有《經典釋文》多古字書,為之證也。”

史料記載,吳大澂在三十四歲時,“始好古吉金文字,有所見,輒手摹之,或圖其形”。說起來起步很晚,其實吳大澂鐘情篆書的種子早已在心中發芽。不獨于此,在清代篆書史中,吳大澂更是一個重要的見證者、親歷者和創造者。當時他生活在收藏和研究商周青銅器最為活躍的時期,收藏者之間有著非常良好的學術交流關系,得以閱見大量的青銅器銘文及各類出土文字的拓片,為個人研習篆書提供了良好的條件。吳大澂的老師吳云,便是晚清最重要的青銅器收藏家之一。另一位老師潘祖蔭也是同鄉,曾囑吳大澂為之繪圖摹款。由于吳大澂具有扎實的玉筯篆功夫,所以他在摹寫金文時,用筆流暢、結體準確。也正因為廣泛地觀覽青銅拓片,摹寫銘文,時時親近吉金原器,吳大澂的興趣逐漸轉向金文,成為立身之本。

吳大澂的成功,在于他不僅僅只是一個“寫手”,而有不朽的傳古功業理想,一生將崇古、藏古、傳古思想付諸實踐。清代金石學的昌興,以顧炎武的《金石文字記》為濫觴,初以文字校訂經史為主,乾嘉之后漸漸深入典章制度和名物沿革等研究,碑志石刻和鐘鼎金文的刊布日廣。不過,乾嘉以來文人雖多考釋,然較少新見。在甲骨文未出土之前,致力于早期金文研究,于文字考證與器物形制等方面收獲最大的,莫過于吳大澂。近代羅振玉更是說,“清代古金文之學,至吳氏而中興”。

傳古之功首先表現在輯錄、撰寫了諸多各類古代文獻。吳大澂對所藏青銅器、古陶和古璽等器物上的文字進行訓詁考證,嘗試以古文物考察古代制度,探索意義非凡。《說文古籀補》乃是引用大量陶文資料而成的古文字學研究經典著作,最能反映吳大澂在古文字學方面的學術水準,為日后辨識和解讀甲骨文奠定了基礎,可謂居功至偉。他在所著《古語圖考》中有言:“古之君子比德如玉,非以為玩物也,典章制度于是乎存焉。”“余得一玉,必考其源流,證以經傳。”類似觀點值得推崇。最突出的是《愙齋集古錄》,乃當時的金文材料集大成之作。吳大澂的一生,浸淫于崇尚古典,傳播古學的持續努力之中,除了出版自己的著述之外,代為刊刻前賢遺著,為他人著作作序以推廣,繪圖傳拓分贈同好,手札魚雁廣為流傳,在名山大川題寫摩崖,澤被后世,都是其傳古的具體體現。

吳大澂在文字學上所取得的突出成就奠定了個人在金石學中的領軍地位。和諸多有識之士一樣,吳大澂在用金石文字作為考經證史的材料時,不僅對金石的形式、制度、沿革加以研究,同時也將金石碑刻作為學習書法的范本。伴隨著個人的學術研究不斷深入和系統化,吳大澂書法相應地有一個積累、求索、突破和成熟的過程。對此顧廷龍有評:“寫字則初作玉筯體,后學楊沂孫,再作金文。”總體觀之,有一生始終保持的格調。吳大澂篆書的筆畫,自寫玉筯篆時起,就很光潔,不刻意以顫筆來追求古樸。

吳氏早年隨陳奐學篆。咸豐二年(1852),吳大澂赴金陵鄉試,拜見督學陳奐,遂師從陳學習段注《說文解字》及篆書,而后及鄧石如,再上溯斯冰。《愙齋自訂年譜》中曾有記載:“十六日,行抵泰安,登泰山,謁碧霞元君祠,訪秦九字刻石,及唐玄宗摩崖石刻。手書‘秦松’二大字,并臨瑯琊臺秦刻十三行。”他還將在岱廟所拓泰山殘石贈王懿榮。1919年商務印書館石印本《吳愙齋尺牘》收錄了吳寫給王的信:“廉生仁弟太史如手。去臘望日,行抵泰安,翌晨登岱頂,歸至岱廟,于暮色蒼茫中手拓秦石,寄呈一笑。”客觀地講,他早期個人理念尚未成熟,取法不脫時風,不過根基極其扎實。書于1887年的《說文解字建首》便是最好的見證。此書中將《說文解字》部首五百四十個字全部收錄,弘一法師認為此本是識篆、習篆的入門教學工具,力薦為教材。吳大澂的可貴之處在于,雖然早年對秦篆花過大功夫,但從不墨守成規。他中年以后,得益于接觸大量青銅原器,專門致力于金文,對《虢季子白盤》《愙鼎》《大盂鼎》《段簋》《蔡姞簋》等無所不臨,其中以《散氏盤》《毛公鼎》《虢季子白盤》等用力尤深,開金文書法一時之風氣,被稱為“寫金文為開山鼻祖”,褚德彝《金石學錄續補》記:“言金文者,視為導師。”此后,吳大澂極力贊同楊沂孫的創新主張且深受影響,楊所撰《在昔篇》中有云:“秦皇蔑古,李斯獻媚。小篆聿興,籀古乃廢。但尚勻圓,日臻茂美。古意漸漓,真形無幾。”認為李斯破壞古法,以至于篆書日益萎靡。楊沂孫篆書雖然取法鄧石如,不專守一家,由秦漢上溯商周,多以《石鼓》和金文為法,將大小篆融為一體,追求古拙。吳大澂盛贊楊“參用大小篆,意趣古雅,與俗書不同”,后來便自刻“上追軒頡、下揖冰斯”常用印以明其志。楊沂孫大小篆互參,給予了吳大澂很大啟發,遂以古籀文相融而益進,將小篆和古籀冶于一爐,大小參差、淵雅樸茂,在當時是一種創造,形成沖和儒雅、端莊樸厚的風格。他成功用這種方法書寫《論語》《孝經》,甚至是日常信札。如前所述,吳大澂的很多嘗試似乎冥冥之中有某種緣分。陳奐曾以江聲篆書相贈吳氏。江聲給人寫信札也喜歡用篆書,后來吳大澂寫書函時,常以工整精絕的篆字為之,規矩整齊,別有情致,與江的影響不無關系。

概而言之,吳大澂和那個時代很多杰出的篆書代表人物一樣,之所以成就突出,原因在于他知識修養的廣博全面,融會貫通,不局限于一隅,尤其是和青銅器有高頻接觸,直接得益于拓片。毫無疑問,拓片是傳播書法乃至古典文化的重要載體。古代器物紋飾和銘文的摹拓,需要具備綜合的文化素養。古文字的研究和書寫,必須以高質量的摹拓為基礎。拓本的好壞直接影響文字的釋讀和書寫。一份精美的拓本可以準確地呈現文字的筆畫、結構和精神,其審美價值和意義不可估量。吳大澂對于槌拓、鉤摹、刻版等每一道程序都極其慎重,做法極其講究,極為重視。為求精拓,他常教拓工“先撲后拭”的用墨之法。只要有時間,他都會自剔自拓,對這樣的技術活,不遺余力,故而可以真實體會到其中很多精妙細節。這正是書法所需要經歷的潛移默化過程,使其下筆猶如神助。

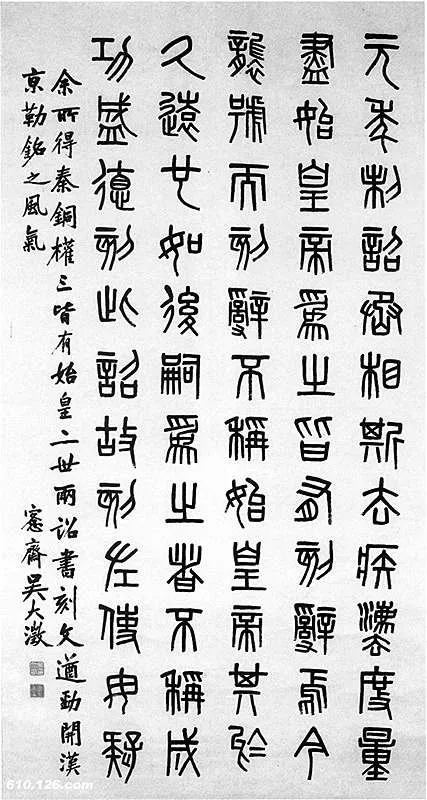

圖1 集《毛公鼎》聯

有了名師指點,有了大量精良的拓片,剩下來的就是注重精確度的臨摹。就目前所搜集到的吳大澂篆書臨作來看,金文最多,詔版有一件,小篆看不到。也許有偶然因素,但毫無疑問與其逐漸成熟的審美觀點相吻合。

臨《毛公鼎》(圖1)只找到集聯一件。不過從個人風格的形成能夠看出于其中得力尤多。此幅筆畫猶如澆鑄,金石味極強,不刻意模擬剝蝕風化的意味,可謂直探本源。但觀字形,上大下小,左高右低,欹側取勢,盡顯險峻之勢,將縱長端莊為主的《毛公鼎》演繹出平中見奇的風姿,看似平整,內蘊變化,渾穆天成。

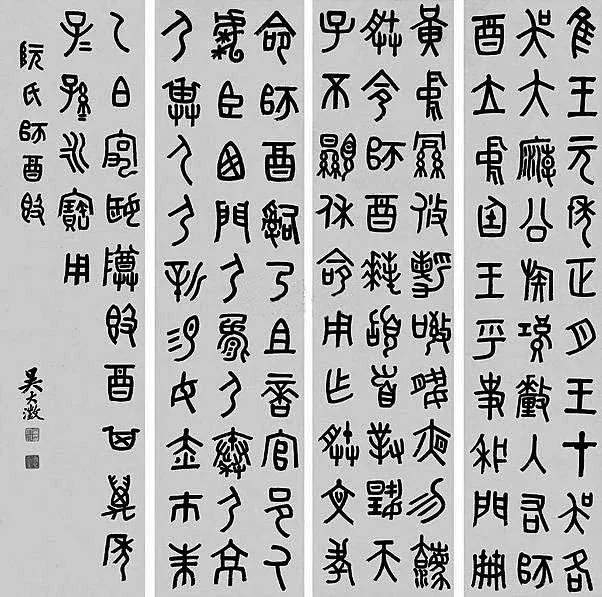

臨《散氏盤》有三件,節臨或通臨,幅式有別,風貌各異。其中扇面(圖2)以圓筆書就,比較接近原貌,極為罕見,可能為早期作品。其后兩件,融入了方正筆意。有意思的是,兩件皆為篆書落款。第二件節臨之作書寫于光緒乙丑正月,即1889年,時55歲。章法疏朗,結體錯落,用筆使轉偶見鼓努為力之處,但功力已經很深厚,款字中所述心得,可以作為參照:“大篆中疏落奇肆以《散盤》為第一。”“疏落奇肆”點出了要害。“余手臨數過,時有心得,愿與好古之士共賞之。”這當中恰好有“好古”二字,可作為崇古、傳古的注腳。第三件為平生少見的通臨之作,款字寫道:“古文奇(趣)有逸致者以《散氏盤》為第一,臨奉仲英尊丈先生指正。”整體上來看,筆法更加純熟,全篇數百字洋洋灑灑,無一懈筆,渾然一體。

圖2 節臨《散氏盤》

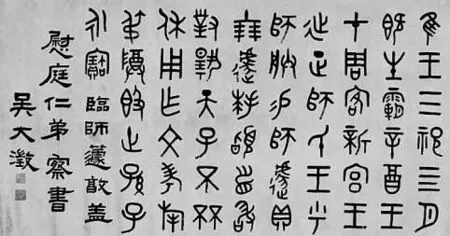

圖3 臨《詔版》

圖4 臨《穴簠》

吳大澂篆書風格整體上以端莊、嚴謹為主要基調,但在不同臨作之間,總是能依據各自特點而有一些微妙的調整。比如臨《詔版》(圖3),將方整峻拔發揮到極致,偶含一些圓意,成為方筆典型。也有專尚圓筆一路的,如臨《穴簠》(圖4)、《格伯簋》(圖5)、《鄀公敦》(圖6),尤以前者用筆放松隨意,在吳大澂書風中很少見,即便是其臨摹《毛公鼎》《散氏盤》等以圓筆為主要特征的經典中,也透露出方正之意。

圖5 臨《格伯簋》

圖6 臨《鄀公敦》

圖7 墨拓《段簋》

圖8 臨《段簋》

堪稱代表作有臨《段簋》(圖8)、《兮甲盤》(圖10)。此類精嚴之作,正對其脾胃。臨作與《段簋》逐字對照,可謂形神兼備。筆畫厚實,結字以方正為主,端莊中見變化,看似尋常卻奇崛。《兮甲盤》字數較多,全篇一氣呵成,筆畫停勻,結字疏朗,不激不厲,將金石味和筆墨味結合到最佳,圓轉中略見方意,可以看出吳大澂的功力。

呈現出正常的方正一路風格的如臨《師酉簋》(圖11)、《師蘧敦》(圖12),以平正老實示人,尤其是后者,獨以隸書來署款,乃是吳大澂的獨特之處,完滿無缺,堪稱絕配。

圖9《兮甲盤》墨拓

圖10 臨《兮甲盤》

圖11 臨《師酉簋》

圖12 臨《師蘧敦》