基于問題學習 引領思維拔節

江蘇省蘇州市相城區黃橋實驗小學 俞紅燕

問題是思維的起點,思維是數學的精華。數學課堂上,如何創設有挑戰性的學習情境、塑造原汁原味的生活原型、提供自主學習的空間、給足質疑探究的時間,基于問題學習,靜靜聆聽學生思維“拔節”之聲呢?筆者結合自身課堂教學實例進行了有效的探索。

一、情境體驗,激發問題——未成曲調先有情

課堂情境的創設是一節數學課的第一錘,也是激發學生學習興趣的第一步。一個巧妙而又成功的情境,可以激發學習興趣,能像金鑰匙一般悄然開啟學生的思維,讓學生“不覺轉入此中來”;同時又能創設一種各得其樂、情感交融的學習氛圍,拉近師生間心與心交流的距離。正所謂“轉軸撥弦三兩聲,未有曲調先有情”。

比如在學習蘇教版三年級下冊第一單元綜合與實踐活動《有趣的乘法計算》時,教師有意識地創設了以下兩個問題情境:

第一個情境:出示□□×11= ____ ,讓學生說一個任意的兩位數,成為一道兩位數乘11的算式。師生競賽:老師用口算,同學們用豎式計算,只要有一個同學比老師算得快,就算你們贏,否則就算老師贏!(請班長用計算器計算來驗證答案是否正確)18×11=198,24×11=264,53×11=583……幾道題之后,學生驚訝:這也太快了,而且全都正確,厲害!學生產生疑惑:老師,你為什么算得這么快啊?強烈的探究欲望呼之欲出,有了探究方向的學習一定是事半功倍的。

第二個情境:請你先任意說一個兩位數,老師再說一個兩位數,我能立馬算出這一題的答案,你們相信嗎?師生互動,將學生又一次帶入“最強大腦”的情境:22×28=616,35×35=1225,56×54=3024……學生產生探索動力:為什么老師又能算得又快又準呢?肯定也有規律。“這里又有什么規律呢?會不會僅僅只是巧合?你能繼續舉例驗證嗎?”教師不失時機地拋出同學們心中的疑問,引導學生深度探究,不僅獲得了規律,更獲得了探索規律的方法。

情境創設有法,但無定法,貴在得法。在瞄準教材的重點、難點的前提下,可以根據本班學生的心理特點、年齡特征、接受能力,靈活設計、巧妙應用,讓導入敲在學生的心靈處,讓情境融在學生的疑惑處,讓問題啟在矛盾的沖突處,讓思維揚在知識的銜接處,學生的課堂探究便能進入佳境,學生的思維亦能節節攀升,從而迸發出迷人的火花。

二、生活原型,凸顯問題——為有源頭活水來

計算教學一直以來是老師們感到頭痛的問題,實際問題的解決更是難上加難。用三步計算解決實際問題就是數與代數領域的一大重點和難點,這里包含的知識點很多:①在沒有括號的算式里,既有乘除又有加減的運算順序;②解決問題的一些策略和方法;③解決實際問題中的每一步算理等等。因此老師在教學時往往感覺無暇顧及。數學來源于生活,又回歸生活,我們可以創設生活原型來突破這一知識點的教學。

課件創設秋游去超市購物的情境,出示一些食品的單價:如餅干(每包8元)、面包(每個12元)、蛋糕(每個25元)、脈動(每瓶6元)、礦泉水(每瓶3元)……

原型一:明天去秋游,你準備買哪些食品?能提一個數學問題嗎?(讓學生自由說說)

生1:我準備買1個蛋糕和1瓶脈動,一共要多少錢?

生2:我想買2個面包和一瓶礦泉水,一共要多少錢?

生3:我要買3包餅干和2瓶礦泉水,一共要多少錢?

從學生的秋游活動中抽象出數和簡單的數量關系,算式“3×8+2×3”的生活原型是“我要買3包餅干和2瓶礦泉水,一共要多少錢?”這個生活原型與學生的生活息息相關,把計算教學和問題解決有機整合,使計算有理有據,優化組合,釋放學生最大的計算能量,學生計算時自然而然會先算兩個乘法,再算加法,將計算順序自然而然地融入了解決問題中。這樣處理,剛好處在了學生的“最近發展區”,“跳一跳,便能摘到果子”,為學生理解“先算乘法、再算加法”提供了支撐,收到了“為有源頭活水來”的良好效果。

三、自主學習,解決問題——此時無聲勝有聲

“授人以魚,僅供一飯之需;授人以漁,則終生受用不盡”,在行之有效的問題設計與教學策略的引導下,讓學生逐步學會自主學習,實現可持續發展,是新課程改革之路越走越扎實、越行越堅定的一劑良方。

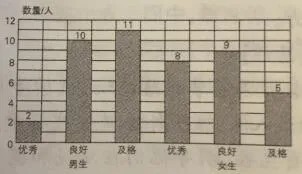

如在學習“復式條形統計圖”時,書上呈現了3個問題:

(1)男生中,跳繩成績哪個等級的人數最多? 哪兩個等級的人數較為接近?女生呢?

(2)哪些等級男、女生人數差別較大? 哪個等級男、女生人數差別不大?

(3)從整體看,是男生的成績好一些,還是女生的成績好一些?

學生通過收集數據、用復式統計表和條形統計圖整理數據等數學活動過程,感受到能解決當前問題,但需要同時看多張表格,顯然,原來的單式條形統計圖限制了統計活動的效率,于是,就產生了“復式條形統計圖”的需要。

教師適時拋磚引玉:“你準備怎樣把兩張統計圖合并為一張統計圖呢?同桌之間先討論一下,然后把你的創意畫在作業紙上。”

五(1)班同學一分鐘跳繩測試等級情況統計圖2016年10月

五(1)班同學一分鐘跳繩測試等級情況統計圖2016年10月

五(1)班同學一分鐘跳繩測試等級情況統計圖2016年10月

五(1)班同學一分鐘跳繩測試等級情況統計圖2016年10月

教材呈現的“復式條形統計圖”是靜態的,如果僅僅呈現結果,就缺乏了知識的生成過程,學生很難從結果中體會出它的特點及創造性。于是,教師給足學生探究的時間和空間,鼓勵學生充分發揮創造能力,把兩張單式條形統計圖合二為一,充分經歷復式條形統計圖的創造過程,進而在比較的過程中,優化與規范復式條形統計圖的制作過程。此時無聲勝有聲,于無聲處聽驚雷,這是大師的智慧。

四、質疑探究,深化問題——柳暗花明又一村

比如學完蘇教版三年級上冊《長方形和正方形》這一單元后,教師設計了這樣一道練習題:3個形狀相同的、周長是32分米的小長方形正好能拼成一個大長方形,這個大長方形的周長是多少分米?

經嘗試,讓三年級的學生獨立解決發現,大多數學生都是這樣想的(見圖1):先求出小長方形長與寬之和是32÷2=16(分米),還發現長是寬的3倍,那么16分米實際上是4條寬的長度,所以16÷4=4(分米)是寬,3×4=12(分米)是長,而這時候的長就是拼成的大正方形的邊長,周長是12×4=48(分米),問題就迎刃而解了。

眾所周知,教育的目的應該是讓人不斷提出問題、思考問題,不斷探索,而后又產生新的疑問,解決新的問題,在解決新問題中又引發新的思考,如此循環往復,螺旋上升發展。而此時,教師應該思考:如何將學生的思維不斷引向深入呢?于是引發問題,幫助學生的思考指明方向:還有更好的解題方法嗎?

圖1

圖2

圖3

上述的提示引起了學生的進一步思考(見圖2):還是從小長方形入手,既然3寬=1長,那么就可以把它分成3個小正方形,32分米就成了小長方形外圍2×3+2=8(條)邊的周長,一條邊長32÷8=4(分米)就是小長方形的寬,大正方形周長可以看成有12條這樣的寬,即12×4=48(分米)。

“一定要先求出長方形的長和寬嗎?能不能用長方形的周長直接求正方形的周長呢?”

當學生的既有經驗不斷地被挑戰時,學生的創新思維不斷被啟發,從而擰開了思維的“閘門”(見圖3):可以看成是3個小長方形拼成一個大正方形,合并的過程中少去了中間紅色的4條邊,只留下外圍的4條邊,而這就是大正方形的周長。因此,相當于把所有邊的長度32×3=96(分米)平均分成了2份(外圍1份、紅色1份),即96÷2=48(分米)。

學生在教師精心預設的一系列障礙性問題的推動下,層層觸碰知識的核心點,剝開了本題的表面現象,感受到“長方形的周長變成其他數字,解題過程不會有任何實質性的變化”這一本質,將學生的思維從外在的表層認識引領至深層的理性剖析。

基于問題的學習是師生在課堂中共同成長的過程,在“敢于提出問題——提出有學科價值的問題——聚焦核心問題研究——反思學習過程——質疑提出新問題”這一系列自構問題的解決中,學生思維拔節,感悟數學價值,發展綜合學力,實現生命成長。