特朗普與不確定的國(guó)際秩序

鄭永年

特朗普成為美國(guó)總統(tǒng)以來(lái),在內(nèi)政外交各個(gè)領(lǐng)域開始了一系列變化,令人眼花繚亂。所有這些變化,都預(yù)示著國(guó)際秩序的急劇變化,因?yàn)闊o(wú)論是美國(guó)的內(nèi)政還是外交,任何重大的變化都會(huì)對(duì)現(xiàn)存國(guó)際秩序產(chǎn)生重大而深刻的影響。

國(guó)際秩序的本質(zhì)決定了美國(guó)在現(xiàn)存國(guó)際秩序中的作用和角色。沒有大國(guó)就不會(huì)有強(qiáng)有力的區(qū)域秩序和國(guó)際秩序。

從一個(gè)角度來(lái)說(shuō),特朗普是個(gè)現(xiàn)實(shí)主義者,并且這種現(xiàn)實(shí)主義是為美國(guó)利益服務(wù),值得肯定。至少特朗普本人是這么看,因?yàn)樗目谔?hào)一直是“使美國(guó)再次偉大”。無(wú)論是內(nèi)政和外交,特朗普著眼的是解決多年來(lái)積累起來(lái)的國(guó)內(nèi)問(wèn)題。

美國(guó)正釋放出巨大外部影響力

不過(guò),正是因?yàn)槊绹?guó)在現(xiàn)存國(guó)際秩序中的位置,美國(guó)的這些內(nèi)部變化會(huì)釋放出巨大的外部影響力。就經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō),這典型地表現(xiàn)在稅改和貨幣政策等方面上。美國(guó)是世界上的最大開放經(jīng)濟(jì)體,已經(jīng)和其他經(jīng)濟(jì)體形成互相關(guān)聯(lián)的關(guān)系,其他經(jīng)濟(jì)體都在不同程度上依賴美國(guó)經(jīng)濟(jì)體。當(dāng)然,這絕對(duì)不是說(shuō),這些其他經(jīng)濟(jì)體單方面地從美國(guó)那里獲得了大量的經(jīng)濟(jì)利益。

事實(shí)是,盡管這些經(jīng)濟(jì)體也的確從美國(guó)市場(chǎng)獲得了很多好處,但美國(guó)從這些經(jīng)濟(jì)體所獲得的好處更多。從上世紀(jì)80年代以來(lái),美國(guó)推動(dòng)了全球化進(jìn)程,從中獲得了最大的好處。美國(guó)的問(wèn)題是內(nèi)部問(wèn)題,主要是因?yàn)槿蚧瘜?dǎo)致了美國(guó)收入差異的擴(kuò)大和社會(huì)的高度分化。美國(guó)政府的確需要解決這方面的問(wèn)題,因?yàn)檫@種情況持續(xù)下去,美國(guó)內(nèi)部就會(huì)面臨嚴(yán)峻的不穩(wěn)定。

這里的關(guān)鍵是美國(guó)處理問(wèn)題所使用的方法。因?yàn)橛心敲炊嘟?jīng)濟(jì)體高度依賴美國(guó),美國(guó)的方法可以成為這些國(guó)家的公共品(public goods),即對(duì)這些國(guó)家產(chǎn)生正面影響,也可以成為公共害(public bads),即對(duì)這些國(guó)家產(chǎn)生負(fù)面的影響。

也就是說(shuō),既然美國(guó)和這些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)高度依賴性,形成了一個(gè)以美國(guó)為中心的“經(jīng)濟(jì)秩序”,那么美國(guó)在尋找意在解決內(nèi)部問(wèn)題的方法時(shí),必須考慮到其外部性,即對(duì)其他國(guó)家經(jīng)濟(jì)的影響。過(guò)去,美國(guó)在很多方面的確這樣做了。例如在貨幣政策上,盡管美國(guó)主要的考量是美國(guó)利益,但也會(huì)在不同程度上考量到國(guó)際影響。但這次特朗普的稅改則顯示出美國(guó)的極端自私性。

不過(guò),從一個(gè)側(cè)面來(lái)說(shuō),這種極端自私性也象征著美國(guó)帝國(guó)的衰退,因?yàn)檫@表明美國(guó)已經(jīng)不能為自己主導(dǎo)的國(guó)際經(jīng)濟(jì)體系提供公共品了。激進(jìn)的稅改完全是“單邊主義”的舉動(dòng)。對(duì)商人特朗普來(lái)說(shuō),其中的合理性無(wú)可置疑。然而,國(guó)際秩序,無(wú)論是經(jīng)濟(jì)秩序還是安全秩序,都具多邊性。一旦多邊性遭到破壞,那么秩序就無(wú)從談起了。

人們可以把這種現(xiàn)象稱為美國(guó)的“國(guó)際撤退主義”,而這也是很多國(guó)家尤其是美國(guó)的同盟所深刻擔(dān)憂的。美國(guó)在國(guó)際社會(huì)的撤退有其深刻的內(nèi)部原因,因?yàn)閮?nèi)部力量已經(jīng)不容許美國(guó)支撐其絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)地位了。但美國(guó)的撤退必然影響到現(xiàn)存秩序,因?yàn)樽鳛橹刃蛑黧w的美國(guó)動(dòng)搖了,這個(gè)秩序本身也必然動(dòng)搖。

這也就是這些年來(lái)國(guó)際社會(huì)所爭(zhēng)論不休的問(wèn)題。一些人希望美國(guó)能夠支撐下去(霸權(quán)理論),一些人希望其他國(guó)家,例如中國(guó)來(lái)接替美國(guó)的位置(權(quán)力轉(zhuǎn)移理論),也有人把美國(guó)地位動(dòng)搖的根源歸諸于中國(guó)的崛起,因而主張遏制中國(guó)(爭(zhēng)霸理論)。

美國(guó)的國(guó)際撤退對(duì)其盟國(guó)的影響更甚。美國(guó)的同盟不僅在經(jīng)濟(jì)上高度依賴美國(guó),在安全上更是美國(guó)安全體系的內(nèi)在一部分。或者說(shuō),因?yàn)殚L(zhǎng)期以來(lái)對(duì)美國(guó)的高度依賴,這些同盟國(guó)并沒有自身獨(dú)立的安全體系。

一些國(guó)家也預(yù)見到了美國(guó)的國(guó)際撤退,已經(jīng)開始構(gòu)造自己獨(dú)立的安全體系(例如日本),但是要構(gòu)建這樣一個(gè)獨(dú)立的體系,不僅要花費(fèi)巨量的財(cái)力,更需要時(shí)間。更嚴(yán)峻的是,對(duì)一些較小國(guó)家來(lái)說(shuō),構(gòu)建這樣一個(gè)體系幾乎是“不可能的使命”。小國(guó)家無(wú)論何時(shí)何地都需要大國(guó)的保護(hù)。很容易理解,很多美國(guó)盟國(guó)對(duì)特朗普的國(guó)際撤退已經(jīng)大為不滿。

進(jìn)一步而言,美國(guó)的國(guó)際撤退并不意味著國(guó)際秩序的消失。就其本質(zhì)來(lái)說(shuō),國(guó)際社會(huì)需要一個(gè)秩序,一個(gè)無(wú)政府狀態(tài)下的國(guó)際社會(huì)是無(wú)法生存下去的。歷史上類似的國(guó)際“無(wú)政府狀態(tài)”經(jīng)常出現(xiàn),包括中國(guó)的戰(zhàn)國(guó)時(shí)代、歐洲一戰(zhàn)和二戰(zhàn)時(shí)期等,這些時(shí)期都充滿著血腥、暴力、戰(zhàn)爭(zhēng)和殺戮。

在一定程度上,今天世界的一些地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)這樣的情況,例如中東地區(qū)的戰(zhàn)爭(zhēng)、伊斯蘭國(guó)和全球性恐怖主義。對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)和死亡的恐懼表明各國(guó)對(duì)國(guó)際秩序的剛性“需求”。

也就是說(shuō),美國(guó)國(guó)際撤退所騰出來(lái)的空間,很快就會(huì)被其他大國(guó)或者政治力量所填補(bǔ)。這里所包含的不確定性同樣巨大,很多問(wèn)題有待回答。例如,會(huì)出現(xiàn)另外一個(gè)與美國(guó)同樣強(qiáng)大的國(guó)家嗎?如果有,那個(gè)國(guó)家有意愿替代美國(guó)嗎?盡管很多人相信“國(guó)大必霸”,但經(jīng)驗(yàn)地看,并非這樣。

美國(guó)從國(guó)際撤退留下的空間

一個(gè)大國(guó)之所以被視為大國(guó),不僅僅是因?yàn)槠涓鞣矫娴膶?shí)力(包括經(jīng)濟(jì)、軍事等方面),更是因?yàn)槠溆袕?qiáng)大的意愿提供區(qū)域和國(guó)際公共品。區(qū)域和國(guó)際秩序本身就是公共品,而大國(guó)必須比小國(guó)提供更多的公共品。

歷史地看,并非每一個(gè)大國(guó)愿意做這樣的大國(guó),即使有能力,也未必有意愿提供這種公共品。例如一戰(zhàn)之前的美國(guó)并沒有這種意愿,而數(shù)千年的中華帝國(guó)盡管強(qiáng)大,但根本沒有發(fā)展出這種秩序概念。這也就是今天各國(guó)密切關(guān)切中國(guó)在國(guó)際舞臺(tái)上的一舉一動(dòng)的原因,因?yàn)橹袊?guó)被視為是唯一有可能替代美國(guó),提供國(guó)際公共品的國(guó)家。

如果沒有另外一個(gè)像美國(guó)那樣的國(guó)家出現(xiàn),那么是否會(huì)出現(xiàn)權(quán)力多極的現(xiàn)象?這些權(quán)力極之間的關(guān)系又是怎樣的呢?它們之間是否可以和平共處,還是群雄爭(zhēng)霸?歷史地看,盡管也有很多時(shí)期存在各個(gè)帝國(guó)并存的情況,各帝國(guó)內(nèi)部維持著秩序,但帝國(guó)之間的沖突和戰(zhàn)爭(zhēng)(爭(zhēng)霸)也是不斷的。近代主權(quán)國(guó)家產(chǎn)生之后,更是戰(zhàn)爭(zhēng)連綿不斷,尤其是一戰(zhàn)和二戰(zhàn),直到一個(gè)有效的國(guó)際秩序的出現(xiàn)。

美國(guó)減少對(duì)國(guó)際社會(huì)的安全承諾,還不至于產(chǎn)生即刻而巨大的負(fù)面影響,因?yàn)槿藗兿嘈琶绹?guó)在今后很長(zhǎng)的歷史時(shí)間里,還仍然會(huì)是世界上最大的軍事強(qiáng)國(guó)。只要美國(guó)的軍事仍然是最強(qiáng)大的,美國(guó)的軍事威懾力仍在。而美國(guó)在國(guó)際社會(huì)的經(jīng)濟(jì)撤退則可能是致命的。

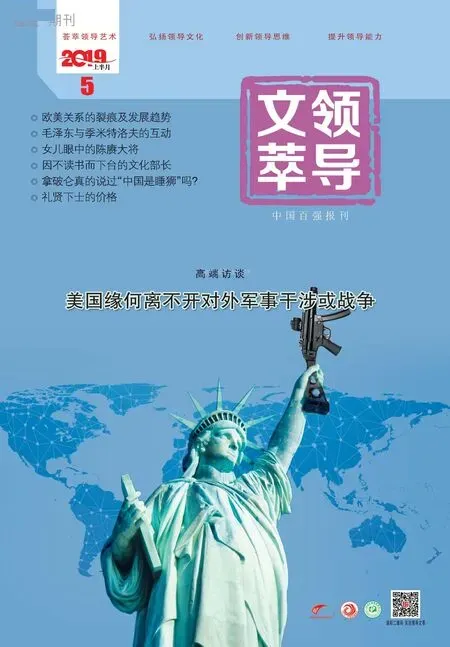

原因很簡(jiǎn)單,因?yàn)榻?jīng)濟(jì)利益是美國(guó)在世界各地軍事安全卷入的基礎(chǔ)。也就是說(shuō),美國(guó)在世界各地的軍事卷入、當(dāng)“國(guó)際警察”,并非來(lái)自美國(guó)的“國(guó)際主義”道德,而是來(lái)自于其所獲取的巨大經(jīng)濟(jì)利益。那么,如果一個(gè)地區(qū)沒有了美國(guó)的經(jīng)濟(jì)利益,那么美國(guó)還會(huì)繼續(xù)當(dāng)這個(gè)區(qū)域的警察嗎?

這個(gè)趨勢(shì)是更多國(guó)家所擔(dān)憂的。美國(guó)會(huì)不會(huì)再次走向國(guó)際孤立主義?美國(guó)是有這個(gè)傳統(tǒng)的。用美國(guó)一些提倡孤立主義政策者的話來(lái)說(shuō)就是,美國(guó)完全可以依靠自己活得好好的。

今天的美國(guó)一方面進(jìn)行國(guó)際撤退,另一方面加速開發(fā)國(guó)內(nèi)能源、吸引美國(guó)資本回國(guó)、再工業(yè)化等等,這是否意味著美國(guó)正在走向一種新型的孤立主義呢?

除了上述這些不確定性外,還有兩個(gè)同樣重要的不確定性。第一,美國(guó)的國(guó)際撤退是臨時(shí)現(xiàn)象,還是長(zhǎng)期趨勢(shì)?一些人認(rèn)為美國(guó)沒有衰落,仍然會(huì)是世界上最強(qiáng)大的國(guó)家,今天美國(guó)的國(guó)際撤退主義完全是特朗普個(gè)人的“錯(cuò)誤”決策,因此是暫時(shí)的,等特朗普時(shí)代結(jié)束了,美國(guó)會(huì)回歸正常國(guó)家。另一些人則認(rèn)為這是一個(gè)大趨勢(shì),是美國(guó)衰落的必然結(jié)果,國(guó)家的興衰猶如潮起潮落。不過(guò),一個(gè)比較符合經(jīng)驗(yàn)的觀察是,美國(guó)的確在相對(duì)衰落,但衰落既是美國(guó)所不愿的,更是長(zhǎng)期的。

這又引向另外一個(gè)不確定性,即美國(guó)的相對(duì)衰落會(huì)不會(huì)導(dǎo)向戰(zhàn)爭(zhēng)。這就是這些年來(lái),美國(guó)一直在討論的“伯羅奔尼撒戰(zhàn)爭(zhēng)”命題,或者“修昔底德陷阱”。一個(gè)衰落中的大國(guó)恐懼于另一個(gè)國(guó)家的崛起,這個(gè)深陷恐懼的大國(guó),要在另一個(gè)變得足夠強(qiáng)大的時(shí)候來(lái)遏制甚至消滅它,因此發(fā)生了戰(zhàn)爭(zhēng)。

這個(gè)不確定性遠(yuǎn)遠(yuǎn)甚于其他所有的不確定性,因?yàn)闅v史上畢竟曾多次發(fā)生過(guò)。根據(jù)哈佛大學(xué)一個(gè)研究團(tuán)隊(duì)的計(jì)算,從1500年以來(lái),一共有16次所謂的權(quán)力轉(zhuǎn)移(從現(xiàn)存大國(guó)轉(zhuǎn)移到另一個(gè)新興大國(guó)),但12次發(fā)生了戰(zhàn)爭(zhēng),只有四次沒有發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)。

今天人們可以觀察到兩個(gè)非常有意思的現(xiàn)象。一方面,美國(guó)不愿看到中國(guó)的崛起,不愿意看到自己的衰落,更不愿去尋找自己衰落的原因,而是把衰落歸于其他國(guó)家的崛起,即中國(guó)。另一方面,人們也看到中國(guó)的確崛起了,看到了中國(guó)繼續(xù)崛起和成為世界強(qiáng)國(guó)的決心。

盡管中國(guó)自改革開放以來(lái),形成了自己和平崛起的國(guó)際話語(yǔ),各種政策目標(biāo),從“韜光養(yǎng)晦”到“和平崛起”,再到“新型大國(guó)關(guān)系”,其內(nèi)核就是和平。在過(guò)去的很多年里,中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)層更是明確提出了要避免“修昔底德陷阱”的命題。

但美國(guó)和西方似乎并沒有因?yàn)檫@樣而放松對(duì)中國(guó)的警惕。在過(guò)去短短兩百年間通過(guò)“暴發(fā)戶”式崛起的西方,顯然很難接受一個(gè)被西方打得落花流水的中國(guó),再次在這么短的時(shí)間崛起了。

看來(lái),今天的國(guó)際秩序已經(jīng)進(jìn)入衰敗、分化、重組的過(guò)程,這無(wú)疑是一個(gè)充滿巨大風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)代。

(摘自《聯(lián)合早報(bào)》)